Image courtesy of Sharjah Art Foundation

Image courtesy of Sharjah Art Foundation

2025年2月6日より、中東地域最大の国際展「シャルジャ・ビエンナーレ16」が開幕。「to carry(運ぶ)」のテーマの下、世界各地より200名以上が参加、200点以上の新作を含む650点以上の作品が、シャルジャ首長国内のシャルジャシティ、アル・ハムリヤ、アル・ダイド、カルバ、アル・マダムの5都市を中心に展開する。

アリア・スワスティカ、アマル・ハラフ、ミーガン・タマティ゠クネル、ナターシャ・ギンワラ、ゼイネップ・オズの5名のキュレーターによる共同のステートメントは、「家を運ぶ」「歴史を運ぶ」「商売を運ぶ」「傷を運ぶ」……と何を運ぶのか、どのように運ぶのかという問いが延々と続くリストから始まる。主に権力、詩学、政治学、女性の知識の基本的役割の相互作用や、テクノロジーの介入による思弁的未来という概念に焦点を当てたアリア・スワスティカ。政治危機や環境危機に直面する時代における、集団的な学習や抵抗のための習慣としてのストーリーテリング、歌、占いを提示するアマル・ハラフ。先住民としての立ち位置から、土地、非永久性、思弁的未来、さらに、相互関係や尊敬といったものに関連する概念を探求する詩的なプロジェクトをまとめたミーガン・タマティ゠クネル。インド洋の沿岸やシャルジャの井戸を先祖伝来の記憶や場の創出(place-making)、音による想起の存在を公言する貯蔵庫として取り上げたナターシャ・ギンワラ。私たちが参加する社会的、経済的システム、特にテクノロジーと科学の加速度的な変化に対応して開発されたシステムを歴史的な視座から考察するゼイネップ・オズ。異なるアプローチやアイディアを持つキュレーター陣が、作品展示をはじめ、ワークショップ、出版物、音響体験などの活動を通して、それぞれの視点が交錯、共鳴し合うキュレーションの実現を目指した。

Mariam M. Alnoaimi, The Water That Asked for a Fish (2025) Image courtesy of the artist

Mariam M. Alnoaimi, The Water That Asked for a Fish (2025) Image courtesy of the artist

Cassi Namoda, Carapau in the deep abyss (2024) Commissioned by Sharjah Art Foundation. Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussels. Photo: Sebastiano Pellion di Persano

Cassi Namoda, Carapau in the deep abyss (2024) Commissioned by Sharjah Art Foundation. Courtesy of the artist and Xavier Hufkens, Brussels. Photo: Sebastiano Pellion di Persano

Yhonnie Scarce, Orford ness (detail) (2022) Installation view at Aichi Triennale 2022. Image courtesy the artist and THIS IS NO FANTASY, Melbourne Photo: ToLoLo studio ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

Yhonnie Scarce, Orford ness (detail) (2022) Installation view at Aichi Triennale 2022. Image courtesy the artist and THIS IS NO FANTASY, Melbourne Photo: ToLoLo studio ©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

以下、いくつかの大まかなテーマの下に出品作家の一部を紹介していく。

海洋横断や地域間の類似性、文化の連続性を、シャルジャの沿岸地理学や海洋史の文脈を通じて掘り下げた作品には、マリアム・アルノアイミが湾岸地域の生命体としての諸水域の関係性を想起させつつ、ローカルな儀式を干拓の影響を受けた場所で再演する作品、アキンボデ・アキンビイがシャルジャシティの沿岸地域全域から視覚的物語の源泉を掬い上げた写真シリーズ〈Sea Never Dry〉(1982-)、モザンビークの海岸線沿いで営まれる母親たちによる労働や情景、先祖代々の記憶や母系社会を証言するアフリカのポルトガル語話者(ルゾフォニア)によるストーリーテリングを描写したカッシー・ナモダの絵画作品などが挙げられる。

続いて、環境問題と植民地政策の結びつきを検討し、先住民の知識体系や世界観を通じて環境との関係の再構築を試みるアーティストの実践として、無数の手吹きガラス製のヤムイモで構成したイワニ・スケースの作品は、1950年代から60年代にかけてオーストラリアでイギリスが実施した核実験によって引き起こされたキノコ雲を象り、土地や食料源の荒廃を訴え、アデリータ・フスニ゠ベイの新作《Like a Flood》(2025)は、リビアにおける水インフラ整備の失敗やイタリア植民地時代の採掘による継続的な影響、気候適応性といった概念を考察する。

Helene Kazan, Clear Night (still) (2025) Commissioned by Sharjah Art Foundation. Image courtesy of the artist

Helene Kazan, Clear Night (still) (2025) Commissioned by Sharjah Art Foundation. Image courtesy of the artist

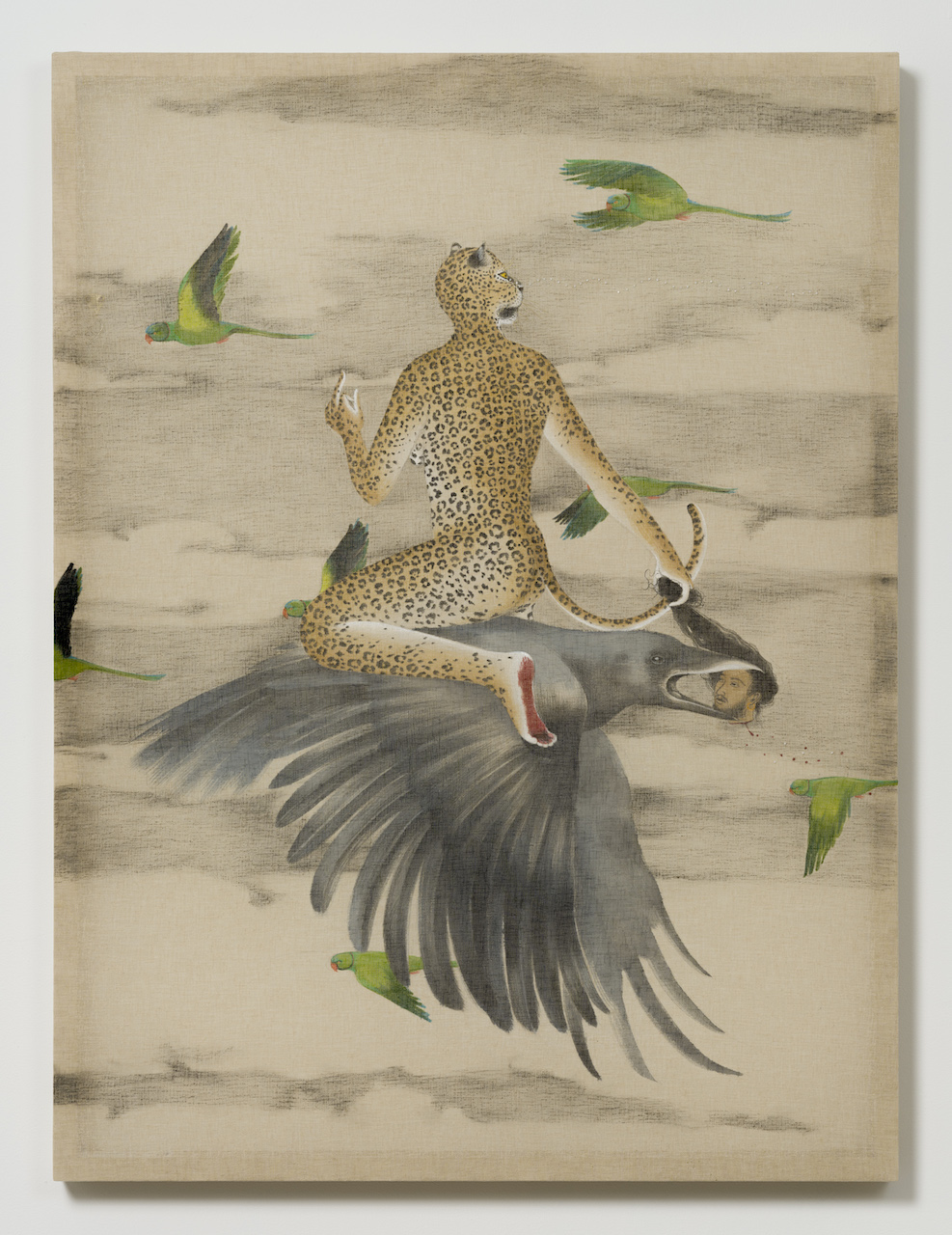

Rajni Perera, Lover not a Fighter (2024) Private collection of the Mahmud family.

Rajni Perera, Lover not a Fighter (2024) Private collection of the Mahmud family.Courtesy of the artist and Patel Brown, Toronto. Photo: Darren Rigo

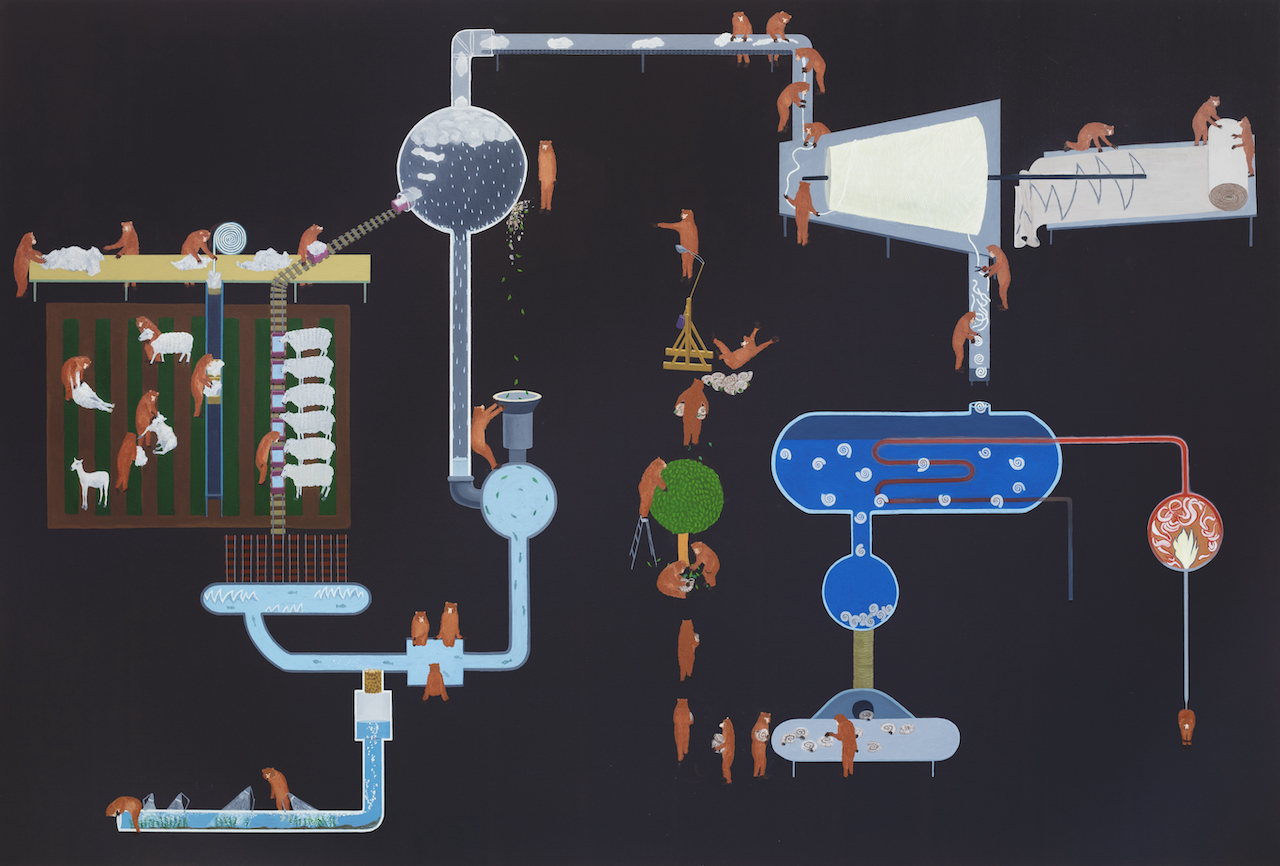

Akira Ikezoe, Bears on the Diagram of Chernobyl Nuclear Power Plant (2021/2024) Commissioned by Sharjah Art Foundation Courtesy of the artist

Akira Ikezoe, Bears on the Diagram of Chernobyl Nuclear Power Plant (2021/2024) Commissioned by Sharjah Art Foundation Courtesy of the artist

幅広い表現を通じて、知識や神話、政治的物語に言及する女性アーティストの存在もビエンナーレ全体に拡がる特徴のひとつ。シリア出身でエジプトを拠点に活動し不可解な事故で亡くなった歌手アスマハーンのリサーチを基に、歌と詩的証言を通じてフェミニズムの歴史の救出を試みるヘレナ・カザン。カナダの大草原とブラックフット語を話すカイナイ民族としての個人史に基づいた作品で知られるフェイ・ヘビーシールドは、土地、言語、身体をテーマに展開した新作2点を発表。ラジニ・ペレラはラディカルな未来や惑星の激動を受け入れた南アジアの神話や思弁的宇宙論に着想し、女性的なハイブリッドや主人公を取り上げた作品を発表し、ウーマニフェストはシャルジャのアル・マダムに暮らす女性を含む世界各地の女性コミュニティが制作したキルティングによるシェルターを設置し、女性たちが物語を共有し、連帯のためのプラットフォームを構築するためのトランスナショナルな空間を提供する。

古今東西のテクノロジーに関心を寄せるアーティストたちは、テクノロジーの経済や社会との関係性やグローバルヒストリーにもたらす影響を掘り下げる。池添彰は人類が制御しきれなかった原発事故の歴史的背景をユーモアとともに取り上げた絵画と新作アニメーションを発表。プラッチャヤ・ピントーンは、グリーンエネルギーの未来を考古学的な形式に置き換え、太陽エネルギーを利用してシャルジャ沿岸のサンゴの成長を促進する実験を試みる。メカニカルエンジニアであり、先住民の技術をロボットアートに転用した作品を発表してきたフェルナンド・パルマ・ロドリゲスは、より持続可能な未来のための青写真として、先祖伝来の知識をテクノロジーを通じて再生する。

Güneş Terkol, Gori Leso Leso (2024) Image courtesy of the artist.

Güneş Terkol, Gori Leso Leso (2024) Image courtesy of the artist.

Bilna’es, May amnesia never kiss us on the mouth (2025) Image courtesy of the artist

Bilna’es, May amnesia never kiss us on the mouth (2025) Image courtesy of the artist

Michael Parekōwhai, He Kōrero Pūrākau mo te Awanui o Te Motu: Story of a New Zealand river (2011) Collection Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, Wellington

Michael Parekōwhai, He Kōrero Pūrākau mo te Awanui o Te Motu: Story of a New Zealand river (2011) Collection Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, Wellington

集団的なプロセスはシャルジャ・ビエンナーレでも対話や協働への新しいアプローチを創出するものとして期待される。インドネシア東部の山岳地帯の村々を訪れて、古代史や織物の伝統を辿るギュネシュ・タルコー、サリマ・ハキム、イム・イェン・サムによる「ウィービング・プロジェクト」や、非常事態における政治的行動や抵抗のアーカイブを構築するインドネシアを拠点とするアーティスト、研究者、コミュニティからなるプロジェクト「コンクリート・スレッド・レパートリー」が参加。また、アダム・ハッジヤヒアらが参加する資源再分配の新しいモデルの開発を目指す学際的なプラットフォーム「bilnaes(بالناقص)」は、レコードリリースプロジェクト、負債をテーマにした企画展、オープニングウィークに開催する音楽パフォーマンスを展開する。

音の体験もまた本ビエンナーレの要素のひとつ。bilnaes(بالناقص)だけでなく、アロテロア(ニュージーランド)出身の音楽家でサウンドアーティストのマラ・TKの作品、ナターシャ・ギンワラとサラティー・コールワール考案のアルバム『The Ancestral Well: Pulse to Terrain』もレコードとしてリリースされる。また、マイケル・パレコワイはスタインウェイのピアノに彫刻を施し、そのピアノを使ってさまざまな音楽コミュニティから招聘された人々が演奏を試みる。一方、ゼイネップ・オズはビエンナーレと同時に13冊の本のシリーズを制作。同シリーズに連動して、6名のサウンドアーティストが古いナツメヤシの果樹園の樹木、水、灌漑システムに着想した作品を発表する。

なお、ラマダン(断食月)期間中の3月7日から9日の夜間には「マーチ・ミーティング」と称し、ビエンナーレのテーマ「to carry」に応答し、現代のストーリーテリングにおけるポリフォニーの様式、変形や変容をめぐる先住民の思考、ポエトリー・リーディングなどを探求するトークイベントやパフォーマンス、ワークショップ、共同食事会を開催。日中にはキュレーターやアーティストによるツアーの開催も予定している。また、今回より「エイプリル・アクト」と称した週末プログラムを新設。4月18日から20日の3日間に、パネル・ディスカッションやアーティストトーク、参加型ワークショップ、スクリーニング、ライブコンサートを開催する。

シャルジャ・ビエンナーレ16

「to carry」

2025年2月6日(木)-6月15日(日)

https://www.sharjahart.org/en/sharjah-biennial/sb-16

キュレーター:ナターシャ・ギンワラ、アマル・ハラフ、ゼイネップ・オズ、アリア・スワスティカ、ミーガン・タマティ゠クネル

Sevil Tunaboylu, RUST NEST (2024) Image courtesy of the artist.

Sevil Tunaboylu, RUST NEST (2024) Image courtesy of the artist.

Hylozoic/Desires (Himali Singh Soin & David Soin Tappeser), The Hedge of Halomancy 2025. Image courtesy of the artist

Hylozoic/Desires (Himali Singh Soin & David Soin Tappeser), The Hedge of Halomancy 2025. Image courtesy of the artist

Concrete Thread Reportoire, Wimo Ambala Bayang (2024) Image courtesy of the artist.

Concrete Thread Reportoire, Wimo Ambala Bayang (2024) Image courtesy of the artist.