WHAT IS SET UPON THE TABLE SITS UPON THE TABLE (1962-1963), found wood, nails, screws, found limestone; table: 107 x 76 x 61 cm; stone: 61 x 61 x 30.5 cm. All images: Unless otherwise noted, © 2018 Lawrence Weiner / ARS, New York / JASPAR, Tokyo.

WHAT IS SET UPON THE TABLE SITS UPON THE TABLE (1962-1963), found wood, nails, screws, found limestone; table: 107 x 76 x 61 cm; stone: 61 x 61 x 30.5 cm. All images: Unless otherwise noted, © 2018 Lawrence Weiner / ARS, New York / JASPAR, Tokyo.

意味はその内にあり

インタビュー / アンドリュー・マークル

ART iT 言語を文脈から切り離しうるか。この問いは解放の哲学に結びついているのではないでしょうか。ある意味では、文脈から切り離されることは解放されることと同じことだと考えられないでしょうか。

ローレンス・ウィナー(以下、LW) 言わんとしていることはわからなくもないが、それはどうだろうか。文脈は常に存在する。しかし、文脈自体を主題にすると……もう止めた方がいい。おろかな大学院生の作品になってしまう。すべてやり尽くされているし、新しい展開はない。自分に新しい展開がないと示す修了証書があることは重要なことだが。

ここには文脈と内容という問題がある。だから私はデュシャンの熱狂的な支持者じゃないんだ。彼が間違っているということではない。人間としての彼のことは好きだった。彼は14番街に暮らしていて、1950年代当時、彼にもあの界隈の誰もが身につけていたような習慣があり、マリファナも吸っていたし、みんながやっていたようなことはすべて彼もやっていた。彼はフランツ・クラインとも仲が良くて、クラインもまた14番街。ふたりが仲良しだなんて思いもよらないだろうが、彼らはいっしょだった。どちらもとても誠実な人だったよ。

大学院生のようなやつらがデュシャンを継承したんだが、やつらはデュシャンのことをちっともわかっちゃいなかった。デュシャンが昔気質のアーティストだなんて考えもしなかったんだ。彼は聡明だが旧態依然とした人だった。「巨匠(maître/master)」なんてものも信じていたしな。

とはいえ、彼は素敵な人だった。2ヶ月に一度かそこらは彼に会っていたものだよ。私が住んでいたのはブリーカーストリート。ボブ(ロバート)・ラウシェンバーグが住んでいたところの角を曲がったところ、いや、私が先だったから、彼の方が私のところから角を曲がったところに住んでいたわけだな。いずれにせよ、ラウシェンバーグもデュシャンと良い関係を保っていたね。

ART iT その頃のあなたにとってデュシャンはどんな存在でしたか。

LW 彼のやったことのなかには私がとても好きなこともある。ただ、私の場合はちょっと変わっていて、右ではなく左から美術界にやってきて、公民権運動やそのほかの政治運動のオーガナイザーもしていた。そこで気づいたのは、世界を変えたいのなら文化を変えるべきだということ。それも自分ひとりでやるとか、英雄になるとかではなく、叫んだり怒鳴ったりするのでもなく。私はレオン・ゴラブに憧れていたけど、彼の問題点は「俺が俺が」って自分がやることしか頭にないところ。いやいや、それは違う。物事は起きているんだ。自分が何をしようが何をしまいが物事は起きる。ただ、自分でやれば他の人よりましじゃないか、と。

サルトルのこんな話がある。彼が路上でユマニテ紙を売っていると、通りかかった人が「失礼だが、君は有名人なんだから、こんなことをしているのはおかしいんじゃないか」と話しかけてきた。そこでサルトルはこう返した。「朝7時から正午まで、フローベール論に取り組んでいるときの私はフランス1番の文学者かもしれない。だが、正午を過ぎればただの市民。それに私みたいな有能な人物が自分たちのためにユマニテ紙を売ろうとしているなんて、左翼も幸せだと思わないかい」と。

かつて語られてきたもののなかで、最も深遠な言葉じゃないか。靴職人だろうが皿洗いだろうが、何かしている限り、あなたには意見を持つ権利がある。社会に対して何もせず、トランプたちのように何も与えず奪うことしかしないなら、そいつには話す権利もない。ただ、自分の意見を表明するからといって、日常の仕事を止めなきゃいけないなんてことはない。

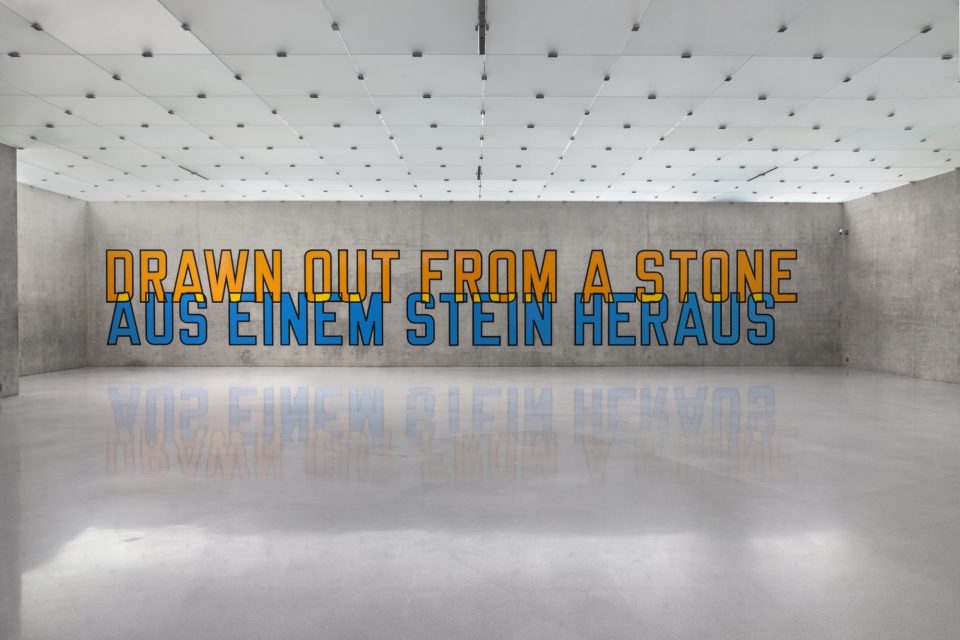

Above: A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER (1969), public installation, Het Spui, Amsterdam, 1996. Below: DRAWN OUT FROM A STONE (2016), installation view in “Lawrence Weiner: WHEREWITHAL | WAS ES BRAUCHT,” at Kunsthaus Bregenz, 2016. Photo Rudolf Sagmeister.

ART iT 言語を彫刻として使いはじめたきっかけとは。

LW 必然だったね。スタジオで絵を描いていたとき、ふと、自分がしているのは、表現しようとするものを具現化することだと気づき、言語がほかのいかなる素材とも遜色なく機能することがはっきりとわかった。ただそれは、言語の構造ではなく言語の意味。だから、「石」はいかなる二重の意味もなく「石」である、と。(聖書にある)「岩の上に教会を建てる」ではなく、ただの「石」。

ART iT では、言語はアイディアの代用ということでしょうか。

LW 代用か……。言語がアイディアに余地を与えるということにおいてはそうだろう。アイディアをそのままにしておくわけだから。ただ、作品制作の本質とは、作品を鑑賞しながら頭の中でそれを描写しなければならないということ。頭の中で思い描くときに使うものはなにか。それは言語。自分が出会う人々の多くが自分と同じくらい優秀で、その言葉の意味するものを理解できるということを前提にすればいい。そうすれば、自由になるし迷うこともない。私は未だにそう信じているし、実際にそうだと思う。それに尽きるだろう。

ART iT 個々の作品はどうやって文化を変えることができるのでしょうか。

LW 慎重にオブジェを提示すること。みんなの前にポンと置かれたオブジェを提示し、そこから人々が各々の要求や欲望に合わせて、それをいかに利用すべきか解き明かすことができる。どんな人に対しても、アートができることなんてそれくらい。ゴッホやピカソの作品でさえ、何かを見るように仕向けることしかできない。過度に感情的な作品でない限り、観客は作品に没入し、それを利用することができる。私のお気に入りの画家、カスパー・ダーヴィト・フリードリヒも同じです。彼の絵画にはメタファーがない。メタファーを取り除くことができれば、アートはよりいっそう普遍的なものになる。

(あなたが事前に聞いてきた)翻訳について言えば、そう、それはつまり複製のようなもので、質の悪い複製もあれば、質の良い複製もある。しかし、それはどちらも同じものを複製しているにすぎない。

ART iT しかし、あなたの作品には意図的に翻訳や異なる言語の並置を遊んでみたものがありますよね。

LW ごく稀にだけ。事前の質問で、あなたは「AN DIE SEE / AN DEM SEE(TO THE SEA / TO THE LAKE)」を挙げていたね。ドイツ語の場合、「海」という単語のジェンダーを変えることで、その意味は塩水(海水)から真水(淡水)に変わる(※「die」は女性名詞に使用し、「dem」は男性名詞あるいは中性名詞に使用)。しばらく前に、これについてアーティストブックを制作し、展覧会を開催しました。そこには魔法などなく、ただ、認識の仕方があるだけ。ドイツ語がわかれば、どちらが真水でどちらが塩水かわかるし、ドイツ語がわからなかったら、それはただの音訳にすぎないけれど、いずれにせよ水の話。海であれ海の近くであれ、飲もうと思わない限り、それが真水か塩水かなんて、なんら問題ではないでしょう。

AN DEN SEE / AUF DEM SEE / VON DEM SEE / AN DEM SEE / GRENZEND AN DEN SEE (1970) public installation, Neuer Jungfernstieg, Hamburg, 2004.

AN DEN SEE / AUF DEM SEE / VON DEM SEE / AN DEM SEE / GRENZEND AN DEN SEE (1970) public installation, Neuer Jungfernstieg, Hamburg, 2004.

ART iT とはいえ、ほかのどの言語よりもある特定の言語のときに、よりしっくりくる作品もありますよね。たとえば、「WAT OP DE TAFEL STAAT STAAT OP DE TAFEL(WHAT IS SET UPON THE TABLE SITS UPON THE TABLE)」。

LW それは1988年のアムステルダム市立美術館の回顧展で私が見せたある種の敵意ですね。オランダの階級制度に悩まされました。私は制度の外にいるから個人的な問題ではないけど、嫌な気持ちになりました。ここに使われているのはオランダの労働者階級の言葉で、ヘルズ・エンジェルズとか失うもののない人々が口にするような言葉。このことに関するレコードをコーシャ・ヴァン・ブリュッゲンと制作しました。ときにはこのように特定の言語のために作品をつくることもある。しかし、それは緑、黄色、青といった色彩の解釈と似たようなもの。中国では黄色は死を暗示するけど、日本ではただ黄色にすぎないといったような。

こうして、ある地域の文脈における何ものかの意味が作品を成立させたり、作品の理解を助けてくれることもある。しかし、作品を鑑賞したり利用したりするためにそれを知らなければいけないということはない。これは重要なこと。作品は誰かに何かを調べることを強いるものではない。

ART iT あなたは以前、多元的現実について話していましたね。翻訳がもたらすことのひとつに、多元的現実を開くということがありますね。

LW 翻訳は自分の言語が通じない人々に、自分の制作したものを可能な限り理解したり利用したりするための扉を開く。私は普段からその場所の言語で作品を見せるよう気をつけている。翻訳者を信用しなければいけない。すべてを知り尽くすことなど不可能なのだから。生い立ち次第で2、3の言語がわかることもあるだろう。たとえば、私はフランス語とドイツ語とオランダ語を話すことができる。ただ、問題は歳をとることで上手く話せないことに気づきはじめることだ。少なくとも私の場合はそう。まあ、受け入れているけどね。

ART iT 言語を完璧にしなければいけないという強迫観念に人々はすぐに囚われてしまいます。

LW 言語は絶えず進化している。私は観客が作品に対峙するときに読み方以外に何も知らなくてもかまわないものを制作しようとしている。あらゆるものになんらかの意味があるのだから、観客は読み方すら知らなくてもいい。観客自身がそれを構築すればいいのだ。

それについては、一般の人々の方がアカデミーの人々よりもよっぽど知的だね。一般の人々は私の作品を見て、「変わった作品だなあ」などと口にするかもしれないが、動揺することはない。問題を抱えるのはアカデミーの人々。

彼らの存在意義は答えを示すこと、あるいは少なくとも解決手段を示すことにある。アートの存在意義は問いを投げかけること。両者は同じではない。美術教師であるとともにアーティストであることなど不可能だ。うまくいくわけがない。教師には権威が必要とされる。アーティストはお金が欲しいから教えるのであって、できるだけダメージが小さくなるように努める。医者も言いますよね、「悪影響は最小限に留めなさい」と。

しかし、文脈と内容という話である限り、私はただただそうしたやりとりに飽きてしまった。それは私が美術界に入った1950年代から続いていて、もうたくさんだ。文脈と内容、文脈と内容……。私たちが現在手にしている生活は、テクノロジーの発展やその他諸々によって、文脈も内容も完全に混淆していると言うのに。

テーブルの上に置かれたもの(set on)がテーブルの上に置いてある(sit on)。「Wat op de tafel staat staat op de de tafel」。オランダ語はおかしな言語だ。好きだな、チャーミングだよね。

Above: OUTSIDE OF ANY GIVEN CONTEXT (2010), installation view in “Liam Gillick and Lawrence Weiner: A Syntax Of Dependency,” MuHKA, Antwerp, 2011. Photo Bram Goots. Below: A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER (1969), installation view, Rose F. Kennedy Greenway Mural, Boston, 2015. Photo Geoff Hargadon.

ART iT 2011年にアントワープ現代美術館[M HKA]でリアム・ギリックとコラボレーションした「Syntax of Dependency」のようなプロジェクトはどうでしょうか。同じ場所に英語、フラマン語、フランス語を展示することで、それがベルギーという具体的な文脈を反映しているとも考えることができる。事実、ベルギーは社会的にも政治的にもフラマン語とフランス語のふたつの言語に分かれていますから。

LW ここでは統語論が問題だった。アートが世界について考えるための方法としてより多くの人に受け入れられないのは、彼らが自分たちの倫理にアートの統語論が反すると考えているからではないだろうか。トランプについて考えてみよう。あの政権はアカデミーが統語論を奪取した際に起こる典型的な事例だ。彼らの口にする言葉の品の無さには驚かされた。ニュースで目にしたが、大統領たるもの、「asshole(尻の穴/くそったれ)」なんて言葉は使わない。そして、トランプみたいなやつが首相補佐官、退役将軍のジョン・ケリーの読解力を疑いはじめる……。何かが間違っている。

アートを言語で表現しうるかという問いはもはや議論する必要がないだろう。私たちは音響や光、そして、2013年のドクメンタでライアン・ガンダーが見せたように空気が、彫刻となりうることに文句を言わずに受け入れている。なのになぜ、言語になると誰もが戸惑ってしまうのか。私は現在76歳で、最初の展覧会が18歳。にもかかわらず、(言語を使った)作品がアートなのかと疑う人が未だにいる。自分の展覧会について書かれた記事を読むと、それがカナダだろうがオランダだろうが同じで、「これは一体?これはアートじゃなくて、言語じゃないか!ああでもない、こうでもない」と。まったく馬鹿げた話だ。だが、おそらくこれこそ私が正しいという証明だろう。最も突かれたくないところを突いたのではないだろうか。

ART iT 現代美術に対するこの信用のなさはどこから来ているのでしょうか。

LW 必要性じゃないか。ある種の道徳的指針とともに身の回りの物理的世界を理解する必要のある文化は、高度に構築された美術概念を発展させる傾向にある。それを構築する必要のない文化もある。否定するわけでも肯定するわけでもなく、ただ気にしていない。アートではなく他のものに心打たれるのでしょう。

ところが、アートは必要性から生じる。太陽の下に自分の居場所を見つけなければ、身体を温めることはできない。太陽に身体を温めてもらわなければ、凍えてしまうだろう。まあ、自分と世界との関係を理解するためにアートを使えないようでは凍えてしまうだろう。

私のアートへの関心は常に、自分自身と敷石との間の適切な関係を示すことができれば、基本的にはあらゆるものを高次のレベルへと引き上げることができるという点にありました。制作することで自分がより良い人間になる。センチメンタルに聞こえるかもしれないが、ワークショップで子どもたちにそう話すと、彼らは顔を上げ、理解してくれる。

それはどこかフランス料理のルールを一新した料理人のエスコフィエみたいだ。彼は卵を正しく料理できたなら、世界の貧困問題もおそらく解決できるだろうと信じていた。だが、誰もそれを貫くことはできなかった。彼の夢はそれを貫くことだったが、彼自身は料理人としてそれほどの才能はなく、生涯にわたってスクランブルエッグを食べ続けたそうだ。たいがいの料理人がそうであるように。これを知ったときは本当に驚いたな。

東京のある寿司職人から包丁の本当の使い方を教えてもらったのだが、彼は自分のことを信じるかどうか聞いてきて、そうして、いっしょに一服してから、包丁の使い方を私に見せてくれた。使い方次第でどんなものの味も変えることができるという真理。アートも然り。それが良いアーティストとダメなアーティストとの違いで、ダメなアーティストはみんなに言われたことを自分がやるべきことだと誤解してダメになっていく。良いアーティストはそれを信じない。良いアーティストは標準的な解決方法など採らない。アートとはそういうものだ。経済面はさておき、アーティストでいることはこの世界で最も自由なことのひとつ。飛行機を操縦したり処方箋を書くのとは違って、失敗しても構わない。私がモンドリアンを好きなのはそういうところ。彼は懸命に失敗しないように努めたが、失敗してもどんどん前に進んでいった。

ART iT しかし、アートの制度的構造に対して、アーティストはどういう立場に置かれるのでしょうか。あるいは、どういう立場をとるべきでしょうか。

LW 私は作品制作を道徳的選択だと考えている。そんな風に考える人はほとんどいないだろうけど。大多数は作品制作を職業的選択や文化的選択として考えているけれど、私は道徳的選択だと思う。だから、言語だけでは私が望むように作品が機能しなくなったとき、矢印や句読点を取り入れはじめた。矢印や句読点はそれぞれそれなりの意味を持ち、なかなか良い感じに展開していった。

幸いにも自分のしてきたことは権威の信じるあらゆるものに反していた。人々はいつも子どもの頃にルールを破ったことに触れ、自分がいかに特別だったのかを語るが、子どもを持つと、その子どもには主流の文化のルールを押し付ける。アートはそれを避けることができるが、アートスクールにはそれができない。教師には教えるための主題が必要だ。アカデミーにいるためには権威であらねばならない。理由なんてないが、彼らはそうしているし、他人にもそれを強いる。彼らは人をダメにする。60年代、私には彼らが支払う125ドルが必要だった。だから講義をした。聴衆を見て、彼らが自分のことを権威だと信じていることに気づいた。ただ思いついたことを話しているだけだなんて彼らには言えなかった。なにせ権威なんだから。権威になんてなりたくない。翌朝、「昨晩はよかった。あなたも?」なんて聞いてくるやつとは絶対に関係を持ちたくない。絶対。それは人生の目標なんかじゃない。いや、冗談じゃないんだ。

物事は提示されたままであるべきだ。明快であるべき。大抵のアートはそういうものだ。たとえば、ボエッティのような最も難解なアーティストでさえ、作品の前に立ち、十分に時間をかければ、誰であれ作品を理解する術を見つけることができる。「しっくりこない、しっくりこない」と頑なになっていたら決して理解できないだろう。それはまるで馬の手綱を握りながら自動車の運転を学ぶようなことで、一度に両方やるのは不可能。だから、自分が最近取り組んでいる作品がすんなりとその文化の中に入っていくことに驚き、興味が湧いている。受け入れられるというほどではないが、入っていくんだ。

誰であれ、どこかからやってきて、自分が加わりたいクラブを見つけるのだが、そのクラブが自分を受け入れてくれるのか、それとも拒絶してくるのかを知る前に、あいつらの目に留まらなければならない。自分のとるべき立場を推測するのだ。中に入ったら、実際に何が内側にあるのか推測している自分に気づくに違いない。外側から知ることなどできないのだから。推測と仮定。そして、中に入った時点で、賢明ならば、そこにいる人々のようにならないよう努めるだろう。うまくいってもいかなくても、自分らしくあること。

アートも同じ。うまくいったりいかなかったり。しかもその理由なんてほとんどわからない。偶然の重なりなどで決まってしまう。これまでに取り組んで来た作品が文化に影響を与えてきたことは誇らしく思っているが、それと同じ赤い旗を手に走り回ってはいけない。私の作品を拒絶してもいいんだ。拒絶してほしいなんてことはないけど、それがどうしたっていうんだ。私にできることなどそれほどない。

Installation view of “WATER & SOME OF ITS FORMS” at Taro Nasu Gallery, Tokyo, 2018. Photo Kei Okano, © Lawrence Weiner, courtesy Taro Nasu.

Installation view of “WATER & SOME OF ITS FORMS” at Taro Nasu Gallery, Tokyo, 2018. Photo Kei Okano, © Lawrence Weiner, courtesy Taro Nasu.

ART iT 誤解や誤読についてはどう思いますか。

LW 悪用したり誰かを傷つけたりしない限り、言うことはない。何かすべきだと?正しい解釈などというものはない。ピンクという色。その意味とは。間違うなんてことはない。正しく理解できないかもしれないけど、間違えるなんてことはない。

それは卵を料理することと似ている。見栄えがそんなに良くなかったり、味もそこまで美味しくなかったとしても、料理は料理。上手くいけば嬉しい。アートの場合もたとえそれが既存の構造に暴力的に抗うものであれ、上手く伝われば嬉しいでしょう。完全かつ絶対的な歓び。私が何かが下にあるためには何かが上になければならないと認知しているのだと若者にわかれば、それは彼らにとって解放になるのだ。それは彼らにとって本当に重要な哲学になる。

制作方法なんて誰にも教えたくない。制作しろとさえ言いたくない。私はアーティストが存在するのは、言いたいことがあり、それが文化の中へと入っていくための言い方を探求するためだと考えている。アートとはそういうものだ。何かを発言するための試みであって、何も言わないなら、そこにどんな意味があるんだ?人生に意味があるということは素敵なこと。私はヒューマニストとかそういうわけではないが、人間の尊厳を信じている。

ART iT コンテンポラリー・アートが反権威主義であると同時に権威主義でもあるという矛盾をどう考えていますか。

LW そうだな。まず、それは忌むべき階級構造を支えていて、次に羨むべき階級構造も支えている。ただ、難問の何が悪い。それぞれ自分で責任を持って関わればいいじゃないか。

ローレンス・ウィナー|Lawrence Weiner

1942年ニューヨーク生まれ。言語を素材に、論理や時間、空間に対する鑑賞者の認識に働きかける作品制作により、60年代に台頭したコンセプチュアル・アートの中心的人物のひとりとして知られる。同時に、自分自身を彫刻家と称し、アーティストブック、マルチプル、音楽、映像、そして、共同制作など多岐にわたる制作にも取り組んできた。1968年には自身の活動の基本理念を以下のように示している。(発表は翌69年の『January 5 -31, 1969』)

1. アーティストは作品を制作してもよい

2. 作品は組み立てられてもよい

3. 作品はつくられる必要はない

いずれもアーティストの意図と等しく一致しており、条件をめぐる決定は、管財人(受け手)による責任のもと、管財人(受け手)に委ねられる。

ドクメンタやヴェネツィア・ビエンナーレへの複数回の参加をはじめ、各地で作品を発表しており、2007年には初の回顧展『AS FAR AS THE EYE CAN SEE』をロサンゼルス現代美術館とホイットニー美術館で開催。近年もバルセロナ現代美術館(2013)、アムステルダム市立美術館(2014)、ブレゲンツ美術館(2016)、ペレス美術館(マイアミ、2017)などで個展を開催。日本国内でも堂島リバービエンナーレ2013や岡山芸術交流2016に出品。2018年はTARO NASUで個展を開催。現在、岡山芸術交流プレイベント「A&C」にて、再び、岡山市内のシネマ・クレール丸の内の外壁に「あっしゅくされた こくえんのかたまり このようなほうほうで ぼうがいにかんして ちゅうせいしの ながれとともに あちら こちらに」を発表している。