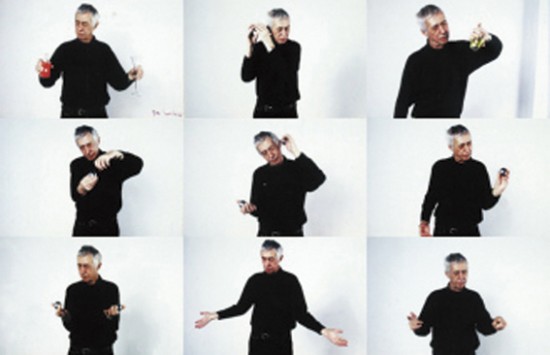

鴨治晃次「僧」2009年

鴨治晃次「僧」2009年存在へのアプローチ—暗闇、無限、日常 ポーランド現代美術展

2013年12月7日(土)-12月23日(月、祝)

京都市立芸術大学ギャラリー・アクア[@KCUA]

http://www.kcua.ac.jp/gallery/

開廊時間:11:00-19:00(最終入場は閉廊15分前まで)

休廊日:月(月曜日が祝日の場合は開館し、翌火曜日は休館)

京都市立芸術大学ギャラリー・アクアでは、第二次世界大戦後のポーランド美術のエッセンスを凝縮し、その独自性を紹介する企画展『存在へのアプローチ—暗闇、無限、日常 ポーランド現代美術展』を開催する。

ポーランド人はスラブ系として「東の」ヨーロッパに属すると同時に、カトリック信者として「西の」ヨーロッパ文化に属しており、ヨーロッパの異なる要素を意識しており、ポーランド美術は第二次世界大戦、共産主義体制、1989年の政権交代と波乱に満ちた歴史を背景に、制限された状況下で独自の創造性を生み出し、発展させている。80年代後半から90年代にかけて『アフター・ザ・ウォール』(1999,ストックホルム近代美術館)をはじめ、中東欧圏の戦後現代美術を再考する展覧会が多数企画され、ポーランド戦後美術に対する理解も高まっていく。同国美術は日本国内でも断片的に紹介され、2005年から06年にかけて、国立国際美術館、広島市現代美術館、東京都現代美術館を巡回した『転換期の作法 ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーの現代美術』でも、アルトゥール・ジミェフスキ、ミロスワフ・バウカ、パヴェウ・アルトハメルの3作家とアーティストグループ「アゾロ」が紹介されている。

上: ノーマン・レト「共通の視覚コード」 下: ヤン・シフィジンスキ「空虚な身振り(パフォーマンス)」2011年

上: ノーマン・レト「共通の視覚コード」 下: ヤン・シフィジンスキ「空虚な身振り(パフォーマンス)」2011年本展は、ポーランドの数十年にわたる美術の実践の成果の一端を示すものとして、絵画、グラフィック、ヴィデオ、パフォーマンス、インスタレーション、音楽作品、オブジェなど、多様な作品によって構成される。出品作家は、上述したミロスワフ・バウカや2011年に他界したロマン・オパウカ、1980年生まれで小説、映画も制作しているノーマン・レトなど。また、ワルシャワ美術アカデミーで学び、60年代よりワルシャワのフォクサルギャラリーで作品を継続的に発表している鴨治晃次も出品する。

出品作家:ミロスワフ・バウカ、イエジ・ベレシ、ボジェンナ・ビスクプスカ、スタニスワフ・ドゥルシチ、鴨治晃次、エドヴァルト・クラシンスキ、ノーマン・レト、ロマン・オパウカ、オイゲニウシュ・ルトニク、ズィグムント・リトカ、ミコワイ・スモチンスキ、ヘンルィク・スタジェフスキ、ヤン・シフィジンスキ

なお、関連イベントとして、会期初日にはアーティスト・トークとオープニングレセプション、12月15日には岩田美保のパフォーマンスに続き、岩田と吉岡洋によるアフタートーク(聞き手:加須屋明子)を予定している。

関連イベント

アーティスト・トーク

2013年12月7日(土)16:00-

※17:00より、オープニングレセプション

岩田美保 パフォーマンス

2013年12月15日(日)16:00-

※16:30より、岩田、吉岡洋(京都大学文学部教授)によるアフタートーク

聞き手:加須屋明子(京都市立芸術大学美術学部准教授)