※本連載での進行中シリーズ〈再説・「爆心地」の芸術〉は今回お休みとなります。

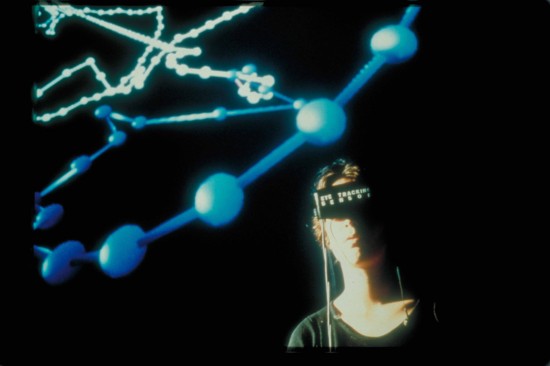

『Molecular Informatics ~ morphogenic substance via eye tracking (Version 2.0)』、1996年、DEAF96、ロッテルダム Photo:V2_Organisatie 画像提供:多摩美術大学

『Molecular Informatics ~ morphogenic substance via eye tracking (Version 2.0)』、1996年、DEAF96、ロッテルダム Photo:V2_Organisatie 画像提供:多摩美術大学(承前)ここで即座に浮かんでくる問いは、おおよそ1990年を境に生じた<ジャンク・アートからメディア・アートへ>という三上による「転向」が、ではいったいなぜ起きたのかということだ。しかし、私たちは、この問いが実は<偽りの問い>であることを最初に確認しておかなければならない。なぜか。三上自身が、「転向」後にあってなお、「メディア・アーティスト」と名乗るのを拒んでいたからだ。ひとまず、彼女自身の言葉で語ってもらおう。

私は84年から現在まで21年間、さまざまなインスタレーションや個展などの作品制作を行なってきて、今でも肩書きはアーティストであり、メディアアーティストになろうと思ったこともありませんし、そのような肩書きは外部の環境がつけていくのだと思います。(*1)

つまり、彼女には「自分がメディア・アーティストである」という認識がなかった。けれども他方で、自分がメディア・アーティストであると位置づけられることまで否定しているわけではない。「そのような肩書きは外部の環境がつけていく」ものだからだ。実際、同じインタビューのなかで三上は、自身の過去作「Pulse BEATS」(P3オルタナティヴミュージアム、1991年)を振り返りながら、「今であったら完全にメディアアートに分類されると思いますが、当時はそのようには言われていませんでした。ということで、90年代以降の私の作品をそのように呼ぶのだと思います」と語っている。

三上のこの言い回しは、批評的に見たときたいへん興味深い問い掛けを呼ぶ。どういうことか。かりに90年代以降になっても、世にメディア・アートという領域や言葉が定着していなかったとしたら、三上の作品は、いったいどのように位置づけられていただろうか、ということである。しかもそれは、三上が自身のことを<メディア・アーティストではなく端的にアーティストである>と語る以上、本来であれば、正当な評価のされ方のはずだからだ。

しかし、このインタビューが収録されているサイトが「メディア・アート・マイスター」と題する連続インタビューの一環であるのに示されているように、いまや彼女はメディア・アートの「先駆者」であるだけでなく、皮肉にも「巨匠(マイスター)」でさえあるのだ。

いま、皮肉と書いたのにはわけがある。ある特定の分野で巨匠と呼ばれるまでになれば、他の領域での評価から遠ざかるのは、バランス上どうしても避けられない。つまり彼女の場合、「メディア・アーティストとしての評価」が(外部から)確立されることで、逆に(内在したはずの)「アーティストとしての評価」からは遠ざけられていったのではないか。

ここで「アーティストとしての評価」と呼ぶのは、端的に言えば、美術史の先端としての「現代美術=ART」としての位置づけということだ。先のインタビューから類推するに、三上が最終的に求めていたのも、そうした評価であるのはあきらかだろう。けれども、たとえ彼女がどんなに「肩書きは外部の環境がつけていく」と念を押したとしても、こうした事態が、90年代以降の三上による活動そのものによって呼び醒まされたことまでは否めまい。それくらい、1990年を境に起きた彼女の変貌はドラスティックであった。

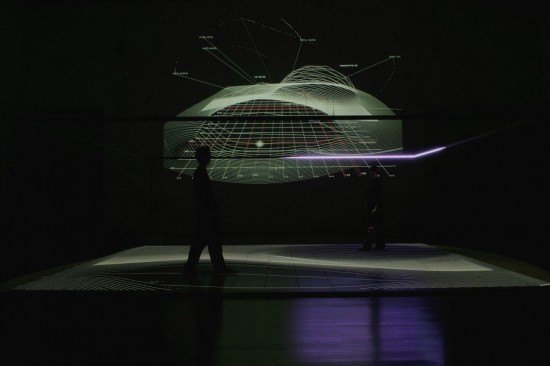

「Molecular Informatics ~ morphogenic substance via eye tracking (Version 1.0)」、1996年、Canon ARTLAB、東京 Photo: Mikio Kurokawa 画像提供:多摩美術大学

「Molecular Informatics ~ morphogenic substance via eye tracking (Version 1.0)」、1996年、Canon ARTLAB、東京 Photo: Mikio Kurokawa 画像提供:多摩美術大学この変貌は、作品そのものの外観だけでなく、作品を発表する場所においても顕著であった。それまではギャラリーやミュージアムといった既存のスペースで発表するのを嫌い、都市の隙間のような、いわば非・場所をみずからの目と足で発見し、そのあり方ごとインスタレーションに仕立てあげていた三上にとって、在野の展示施設「P3オルタナティヴミュージアム東京」を皮切りに、活動の拠点を民間企業のアート・プロジェクト「キヤノン・アートラボ」から、同じく民間でもさらに規模の大きい「NTTインターコミュニケーション・センター」(ICC)、そして山口市の公立施設である「山口情報芸術センター」(YCAM)、さらには文部科学省の外郭団体による「文化庁メディア芸術祭」へと拡大していったのは、彼女にとっても、周囲にとっても、たいへん大きな変遷であったはずだ。ここには、打ち捨てられた名も無き街の廃墟から出発し、民間の大企業によるサポートを経て、ついに国公立の機関にまで至る道筋が読み取れるからだ。「メディア・アートの巨匠」と呼ばれるのになんら遜色のない、立派な「出世」であると言ってよいだろう。

三上晴子+市川創太『gravicells~LED version』、2004年、山口情報芸術センター[YCAM]

三上晴子+市川創太『gravicells~LED version』、2004年、山口情報芸術センター[YCAM]Photo:Kenichi Hagihara, Hiroki Obara 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

『Desire of Codes』、2011年、 NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]、東京 Photo:Keizo Kioku 画像提供:多摩美術大学

『Desire of Codes』、2011年、 NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]、東京 Photo:Keizo Kioku 画像提供:多摩美術大学が、繰り返すことになるが、彼女をひとりのアーティストとして見てみたときには、どうだろうか。ある作家を端的に美術の分野で位置づけるためには、どうしても美術史との接点が必要になる。しかし、彼女が「90年代以降」と呼ぶ活動の時期に作られた作品は、その規模や技術の精度が飛躍的に高められる一方で、美術史という大きな文脈よりも、予算規模や既存の施設が持つ環境、もしくはそこで提供される先端的なテクノロジーを所与の条件とするものばかりとなっていった。言うまでもないことだが、こうした条件は美術にとってはまったく付随的な要素にすぎない。まったく金のかかっていない一枚の絵が、美術史の先端に位置づけられることは、原理的に言ってありうる。重要なのは、あくまで文脈だからだ。

三上の作品には、その実現のため技術や設備に多くを負うあまり、しばしば、この美術史的な文脈が見えにくくなるきらいがあった。もっとも、彼女がもし生きていれば、自分の考えるヴィジョンを実現できるだけの条件を備えた場所が、現状ではきわめて限られているからにすぎない、と反論されるかもしれない。たしかにそうだ。が、たとえそのとおりだとしても、それらの営為を落とし込む文脈までが不要になるわけではない。

もっとも、その役割を担うべきなのは、彼女自身ではなく、美術批評家やキュレーターのほうであったかもしれない。「そのような肩書きは外部の環境がつけていく」のだとしたら、なおさらだろう。だからこそ必要なのは、90年を境に起こる三上の変貌が「転向」として捉えられてしまうのを拒むに足る、アーティストとしての一貫した文脈を形成することではないか。が、これは簡単なことではない。それくらい三上の変貌は大きく、また、本人みずから過去の活動に封印を施すほどのものだった。彼女を、「メディア・アートの巨匠」から「ひとりのアーティストに戻す」ためには、本人によるこの意思に逆らって、その前後を貫通しうる別の論点を作り直さなければならない。

その際に、もっとも重要な鍵となるのが、おそらくは「廃墟」という一語だろう。三上は廃墟のアーティストとして出発し、あるときからそれを捨てたように見える。しかし、それは本当だろうか。廃墟は、ほかのなにものかに翻案され、彼女のなかで長く生き延び続けていたのではないか。

この批評的な観点を浮上させるためには、次のような付置が必要になる。廃屋のように端的な廃墟がある以前に、私たちの生体=身体そのものが廃墟なのではないのか。言い換えれば、私たちの身体にまつわる引きはがし難い廃墟性をあらわにするためにこそ、三上は、人間にもともと備わる知覚や重力感を操る「センサー」を(事後的に)必要としたのではないか。もっと言えば、ひとりのアーティストとしての彼女の生涯は、ひたすら「生体=廃墟」(*2)を現前させるためこそ、費やされていたのではあるまいか。(続く)

1. 「Media Arts Meister – 三上晴子インタビュー」、文化庁メディア芸術プラザ、2005年

2. 三上がアーティストとして活動を始めた後に刊行された美術史家の伊藤俊治による著作『生体廃墟論』(リブロポート、1986年)を着目されたし。

著者近況:『美術手帖』誌での同名連載をまとめた『後美術論』(美術出版社)、五十嵐太郎との対談が収録された『キュレーションの現在』(フィルムアート社)が発売中。3月15日に『わが愛憎の画家たち ― 針生一郎と戦後美術』展(宮城県美術館)の関連事業にて講演「美術批評の現在進行形」を予定。