アウトサイダーの書

去年10月末から12月頭まで六本木の新国立美術館で開催され、いまも全国を巡回中の『第42回日展』。東京展だけで来館者17万5000人、各地の巡回展を合わせた入場者総数50万人以上(第41回統計分)、総陳列点数が3091点!という、日本最大の美術展覧会にして、現代美術メディアではけっして触れられることのないメガ・アート・イベントである。

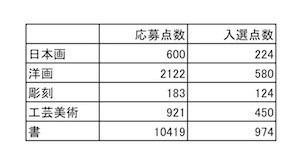

日展は全国各地の作家が応募してくる「応募作品」と、無鑑査作品(審査なしで展示できる作家の作品)によってなりたっている。ジャンルとしては日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書の5科に分類されているのだが、応募作品の内訳を見ると、

公式ウェブサイトよりhttp://www.nitten.or.jp/

公式ウェブサイトよりhttp://www.nitten.or.jp/というわけで、絵画彫刻工芸を押さえて、書が圧倒的な多数を占めることに、驚くひとも少なくないのではないか。いくら作品サイズが小さいといっても、「芸術業界」でこれほど書が重要な位置を占めているというのは、ふだん現代美術の展覧会にばかり行っていては、まったく見えてこない「日本の現実」である。

書、あるいは書道とはもともと文化人の素養として発達したものであって、それが「書芸術」になったのは昭和初期から戦後にかけてのことだという。そして解説を読まなくては意味のわからない現代美術があるように、作品タイトルが付されていないと読めない現代書、前衛書があるのはご存じのとおり。「美術としての書」、「造形としての書」という、文字を書いているにもかかわらず読むことのできない、それは抽象としての「書芸術」である。

文字を書くという、本来はコミュニケーションの手段であったものを、芸術として追い込んでいったあげくに「読めない書」というエクストリームに達した書芸術の、正反対のエクストリームにあって、奇妙に近づいているようにも見えるのが「アウトサイダーの書」だ。アウトサイダー・アートのうちで、絵ではなく文字を素材にした作品を便宜的にそう言ってみただけで、画家、書家のような区別はそこにないのだが、障害者と呼ばれる彼らの、文字によって構成された作品には、プロの「書芸術」に勝るとも劣らない緊張感と、書くことへの強い衝動と、得体の知れない美しさが同居していて、現代美術における書というものの存在意義を僕らに考えさせるのである。

埼玉県川口市の障害者施設・工房集(しゅう)で活動する作家に、齋藤裕一がいる。1983年生まれ、まだ27歳の若さだが、すでに国内、海外のさまざまな展覧会に出品、注目を集めているアウトサイダー・アーティストだ。

齋藤裕一さん

齋藤裕一さん齋藤さんが工房集に所属するようになったのは2002年のこと。以来スタッフとしてずっと見守ってきた梅田耕さんによれば、「来はじめのころは落ちつかず動き回り、1分たりとも座っていられなかった。仕事どころではなく、絵画は1日にただの丸や四角形を5個描くのがやっと、織物は工程の理解ができず、同じ動きを繰りかえすのみ」という状態だった。

そんな齋藤さんが偶然、書と出会ったのは、「工房の看板を作るために、みんなで『集』の字を書いたとき」だった。それまでまったく集中できなかったのが、文字を書くことになると一転、ずっと座って、ときに鼻歌を歌い、からだを揺らしながら、楽しんで書くようになったのだという。

齋藤裕一 (上)「はみだし刑事」(2005)ペン、紙 39.6×54.8cm 個人蔵 (下)「ドラえもん」(2005)色鉛筆、紙39.6×54.8cm 個人蔵

最初のうちは梅田さんが横について、習字のように手本を一字一字見ながら筆と墨で書いていたのだが、「ちょっと席を外すと、同じ紙にその上から何度も何度も書き重ねてしまい、真っ黒になってしまう」ので、書きたいように書きたいだけ、書いてもらうことになっていった。

齋藤さんが書く文字は、自分の好きなテレビ番組のタイトルである。『はみだし刑事』、『はぐれ刑事』、『名探偵コナン』、『ドラえもん』、『ポケット・モンスター』、『TVチャンピオン』など。お気に入りの番組名を、その放映日の、番組放映前に、ひたすら書き重ねるのである。それも、『TVチャンピオン』なら「や」だけを、『はみだし刑事』なら「はみ」だけをというふうに、番組名の一部だけを取り出して、書き重ねていくうちに、それが奇妙に美しい文字の塊になっていく。読めるようで読めなかったり、ただの色塊のようでいて、よく見るとそれがすべて文字だったり。それは美術と書道の境界線上に浮遊する、「書く/描くことの衝動そのもの」の立ちあらわれであるような気もする。

本稿で紹介したいもうひとりの作家が、大阪の松本国三さんだ。1962年大阪に生まれ、通天閣の足元で中華料理店を営む両親を手伝いながら、1995年から平野の障害者絵画工房・アトリエひこに通うようになった。

大阪教育大学附属養護学校高等部を卒業したものの、学校でも家でも文字を習ったことのない松本さんが、「書くこと」に目覚めたのは、歌舞伎好きの祖父に連れられて梅田コマで歌舞伎を観たときのこと。幕が開く前にもらったおかきが、手に握りしめられたまま、終わったときにはボトボトになっていたという。そのとき松本さん、わずか3歳だった。

以来、現在にいたるまで松本さんは歌舞伎の大ファンであり続けているが、いつのころからか歌舞伎の公演プログラムや、連れて行ってもらったディズニーランドのガイドブック、旅行パンフレットなどを飽かず眺めては、気に入った文字を手近な日めくりカレンダーや布切れ、ノートブックなどに、ひたすら「書写」するようになった。

もともと文字を読む訓練を受けていない松本さんが、たとえば歌舞伎の舞台を観て、そのプログラムを見て、「あの舞台はこの文字」というふうに、勉強ではなく体感として文字を「読み」、それを「書く」。そしてそれを見る側の僕らが「読める」という、不思議でスリリングなプロセス。

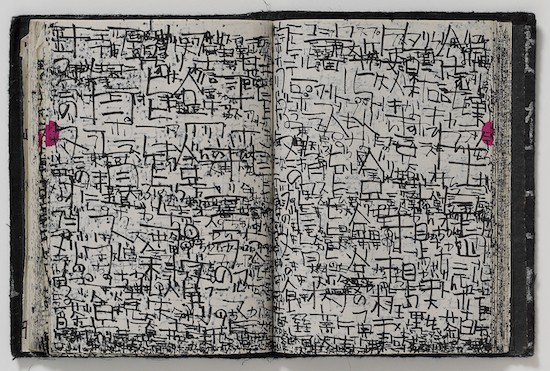

松本国三「無題」(2002)ペン、手帖、ノート:160 x 120 mm 見開き:155 x 230 mm

松本国三「無題」(2002)ペン、手帖、ノート:160 x 120 mm 見開き:155 x 230 mm齋藤裕一さんと好対照に、松本さんが書くのはほとんど漢字ばかりである。しかし漢字とはそもそも、事物をグラフィカルな記号にあらわす装置、すなわち表意文字ではなかったか。それを、ただただ眺めつづけることで意味をすくいとり、独自の表現へと変貌させ、ふたたび平面へと定着させる、それはまさしくラディカル=根源的な「書」の行為と言えはしないだろうか。いかなる意味での書道教育はもちろんのこと、国語教育さえ受けていない松本さんが見せてくれる、それは憑依文字=文字に憑依した情念なのかもしれない。

松本国三 (左)「6月8日」(2004)ペン、日めくりカレンダー、38.2 x 25.4 cm、個人蔵 (右)「無題」(2004-05)ペン、メモ紙、150 x 116 mm個人蔵

松本国三 (左)「6月8日」(2004)ペン、日めくりカレンダー、38.2 x 25.4 cm、個人蔵 (右)「無題」(2004-05)ペン、メモ紙、150 x 116 mm個人蔵優れたアウトサイダー・アートが「現代美術業界」のプロたちに突きつけられる刃となりうるように、優れたアウトサイダーの書は、「書道」という踏み固められすぎた道への激しい一撃であるように、僕には思われてならないのだ。

——–

松本国三さん

ここは大阪・通天閣下。自室で迎える国ちゃんの朝は遅い。6時前にいちど新聞を取りに起きるのだが、台所でコーヒーを飲みながら朝刊を熟読したあと、また自室に戻って二度寝してしまう。

起床は昼過ぎ。それから支度して、迎えに来てくれた先生とふたりで平野のアトリエひこに行く。夕方、家に戻ってくると、国ちゃんはご両親が営む中華料理店の、手伝いの準備を始める。まず自室の物入れにぎっしり詰まったぬいぐるみ人形を、大きなビニール袋に移す作業を開始。袋ふたつに数十体の人形を入れ、気になる雑誌や新聞広告、パンフレット類もいっしょに詰め、それから仕事着に着替え、気分にあった野球帽を選んでグッと目深に被り、やっと出動である。

階段を下りて厨房に入ると、洗い場の脇に置かれたテレビの上と周囲に、袋から出した人形を、一体ずつ声をかけながら並べていき、最終的にはカラフルな祭壇のごときコーナーが出現する。ここまでの所要時間、約1時間。そうしておいて、はじめて皿洗いにかかるのだが、準備に時間がかかりすぎるので、実際には何枚も洗わないうちに閉店になってしまうらしい。

店が閉まったあと、テーブルに夕刊紙を拡げながら夕御飯。食事といっしょに生ビールを一杯、ジュースで割って飲むのが、国ちゃんの好物だ。

作品写真提供:小出由紀子事務所 http://www.yukikokoide.com/