‘文化’資源としての〈外地〉——豊田市美のアジア展 『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』会場風景 豊田市美術館 2009年 先ごろ出た新刊著書、呉美姃(オ・ミチョン)『安部公房の〈戦後〉』(クレイン)は、なかなかに興味深い本だった。安部公房といえばView More >

‘文化’資源としての〈外地〉——豊田市美のアジア展 『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』会場風景 豊田市美術館 2009年 先ごろ出た新刊著書、呉美姃(オ・ミチョン)『安部公房の〈戦後〉』(クレイン)は、なかなかに興味深い本だった。安部公房といえばView More >

番号がついていないものは順不同。 ■三田村光土里(アーティスト、東京在住) ART iT公式ブログ 1. 『Zilvinas Kempinas』 クンストハレ・ウィーン(2008年10月31日〜2009年1月25日) カセットテープ、ビデオテープ、扇風機を組み合わせただけというロView More >

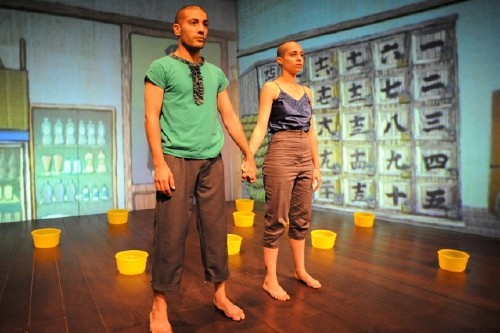

束芋がダンス作品とコラボレーションしたのは、2006年、イスラエルのバットシェヴァ舞踊団の『FURO』が最初だった。依頼したのは「にっぽんの湯屋」を観て感動した同カンパニーの芸術監督。世界的な振付家が捉えた束芋作品の魅力とは? 文:オハッド・ナハリン(振付家) 4年ほど前、ニューView More >

宇川直宏(ヨコハマ国際映像祭 コンペ部門審査員) 八谷和彦(ヨコハマ国際映像祭 出展アーティスト) 住友文彦(ヨコハマ国際映像祭 ディレクター) 誰もが映像を作ることができ、あらゆる映像を見ることもできる――そんな表現も陳腐にさえ思える近年の「映像天国」の中で、その表現行為、またView More >

第1回 展覧会という作法を乗り切るために(4) 田中さんの第2信はこちら|往復書簡 田中功起 目次 田中功起様 散文的な日常をぼーっと送っているうちに、お返事がとても遅れてしまいました。いや、勿論、何もせずに遊んでいたわけではないのですが、田中さんの応答を拝読しながら、さて、どのView More >

「日本的アート」とは:領域を横断するアート 前編はこちら サイトスペシフィックな作品は、東京という街とも当然響き合うと思います。 『石上純也+杉本博司』展示風景、ギャラリー小柳、2009年 © Hiroshi Sugimoto Courtesy Gallery Koyanagi View More >

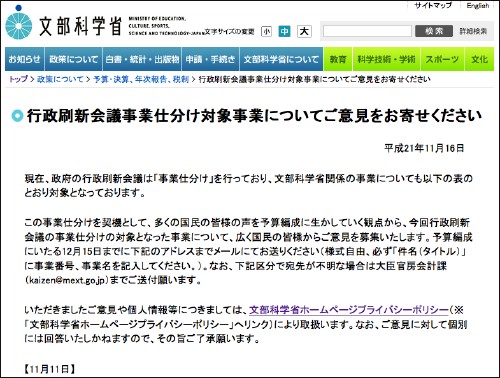

文化行政の「事業仕分け」について 平成22年度の国家予算配分をめぐる、行政刷新会議による「事業仕分け」が話題となっている。いわゆるスパコンなどが「廃止」から一転、息を吹き返したように、どうやらこの会議による仕分けが最終判断ということではないらしい。が、ここで示された方向性が今後、View More >

「日本的アート」とは:領域を横断するアート 今回のゲストは、イスタンブール・ビエンナーレやヴェネツィア・ビエンナーレ日本館、金沢21世紀美術館開館展などを手がけてきた、日本を代表する国際的キュレーターのひとり。これまでの企画の意図や展覧会開催に至るプロセス、さらに日本の現代美術のView More >

連載目次 写真は畢竟一枚のピクチュアである以上、写真家がどれほど己を捨てようとも必ずそこには何らかの審美的判断、つまりフレームや構図の計算(計算をしないと いう計算も含めて)が入り込む。写真の不可避的な絵画性とあるがままの倫理とのあいだの矛盾 — カルティエ=ブレッView More >

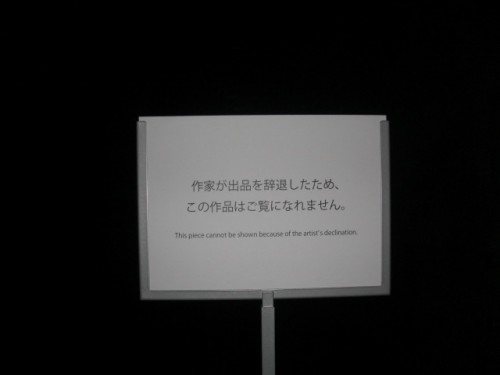

取材・文:小崎哲哉(ART iT編集部) アーティスト、藤幡正樹が、ヨコハマ国際映像祭開幕前日の記者会見で「出品辞退」を宣言し、関係者に衝撃を与えている。宣言の背景には何があったのか? 作家と映像祭ディレクター、横浜市の担当者ら関係者に取材した結果をレポートする。(文中敬称略) View More >

質問:いま現在あなたが映像(的)表現に感じる可能性と課題のうち、もっとも重要なものをひとつづつ教えてください。 アルフレッド・ジャー(出展作品「静寂の音」) http://www.ifamy.jp/programs/single/414/ 私にとっての偉大な課題(挑戦)とは、常にView More >

第1回 展覧会という作法を乗り切るために(3) 土屋さんの第1信はこちら|往復書簡 田中功起 目次 土屋誠一さま お返事ありがとうございます。 ははは、そうですね、そもそもネット上ではプライベートなサイトとパブリックなものの差がないので「公開」の特権性がない。手紙というプライベーView More >