第17回(ゲスト:田中功起)―過去との往復書簡 あいちトリエンナーレ2019の、渦中のひとに向けて

「あいちトリエンナーレ2019」参加前後の自分自身を相手に始まった、今回の往復書簡。最初の手紙となった現在の田中さんからの語りかけに対して、過去からの返信は届いたのか? 今回は、田中さんが「展示の再設定」を決断する前後の日々が舞台です。

件名:結局は誰かとの、関係(性)の美学、なのかも

あなたからの返事がないまま時間が過ぎた。さて、そちらはどうなっているだろうか。同じようなことが同じような時系列で進行しているだろうか。あるいは、ぼくの前回の手紙によってあなたの世界は変化しているだろうか。いや、それよりも、そもそもこの二つ目の手紙は別の可能世界にいる、もうひとりのあなたに届くのかもしれない。8月19日のあなたと、7月30日のあなたは、同じようでいて別なのかもしれない。ぼくは、しかしもういちど最初から説明している時間がない。そもそもぼくの情報はどれも断片的だ。全体を統合するような視座を持てると思うことこそが、傲慢な態度であり、問題なのだ。ひとつひとつのことに対して、それをあなたがどのように考えるのか。あなたにとって必要なのは、距離をもって本質を見出すことと、思考と行動の一貫性を保ち、筋を通すこと。

今回は8月6日以降のことを書こうと思う。

先に一点だけ確認しておけば、もしこのぼくと同じような状況の中にあなたがいるとすれば、8月19日、きっとあなたは迷っているはずだ。どのような決断をするにせよ、ぼくは、そしてあなたはその決断によって変化していく。

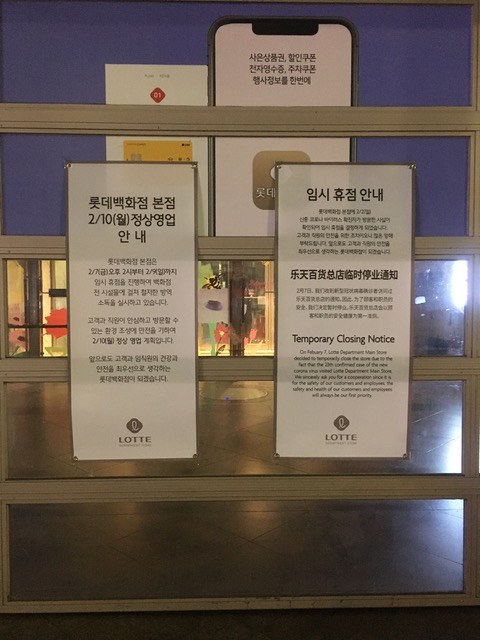

今のあなたには何のことか意味不明だろうけれども、新型コロナ・ウィルス感染症の流行によるソウルのロッテ・デパート、一時閉鎖の張り紙。このあと閉鎖が解除されるけれども、もっと状況がひどくなる。(撮影:2020年2月9日)

クロノロジー2 8月6日の続きから9月3日まで

ここからクロノロジ—は、とても個人的なものになっていく。

8月6日の続き 。小田原のどかさんが、「市民」からのさらなる抗議の対象となる可能性を推測し、自身の展示空間内の一作品である「平和の少女像」を被写体とした《彫刻の問題》を取り下げる。ぼくはこの事実を8月8日に知るが、とても複雑な気持ちになったことを覚えている。もちろんこの撤去はあいトリ事務局からの要請ではなく、抗議としての展示取り下げでもなく、自発的な行為である。ボランティア・スタッフが主に管理する豊田市駅内のスペース群は、美術館よりも容易に観客が出入りできる場所である。だから、スタッフの安全を気にしてのことだと思われる。それは理解できる。しかしあなたはどう思うだろうか。

同日、「表現の不自由展・その後」実行委員会(以後は「不自由展実行委員会」とする)が、大村秀章愛知県知事宛の質問状を公開する。

8月7日午後2時頃、企画アドバイザーである東浩紀さんが謝罪と委嘱料辞退を申し出たことを明らかにする(13日には企画アドバイザー職を辞める)。

8月10日、参加アーティストのCIR(調査報道センター)が展示室を閉鎖する。

那古野コミュニティセンターで、小田原のどかさん、加藤翼さん、村山悟郎さんが中心になって、参加アーティスト有志によるクローズドな意見交換会が開かれる。ぼくはこのとき知人からの連絡をもらい、タニア・ブルゲラがこの会合に参加したいということを知る。彼女はたまたま休暇をとり展覧会オープン後も日本にいて、大阪から急遽、名古屋に戻るとのこと。ぼくらはまずあいトリの会場のひとつである愛知芸術文化センターで待ちあわせ、彼女の担当である愛知県美術館のキュレーター、中村史子さん(あいトリのキュレーターチームではないが、彼女を含む愛知県美術館のキュレーターたちは実務的な仕事を任されていた)と三人で会う。タニアはそのあと、イム・ミヌクとパク・チャンキョンがどのような仕方で展示をボイコットしているのかを確認し(声明文の掲示であるとか、扉の閉め方とか)、自分は政治的なアーティストであると自認しているけれども、この二人に賛同する行動がいまだとれていないことを毎朝起きるたびに恥ずかしく思っている、と話す。

タニアからのリクエストで、津田さんと会えることになり、タニア、津田さん、中村さん、ぼくの四人で(中村さんとぼくが通訳をしつつ)立ち話をする。津田さんは、今回の不自由展展示中止は職員や事務局スタッフの安全のための緊急処置であると話すが、タニヤは不自由展展示再開についての具体的な日程が提示できないかぎり一時的なボイコットの準備があると伝える。さらにタニアは公開討論の場を設けることを提案する。これが12日の参加アーティストと津田さんによる対話、パブリックフォーラムとなって実現する。

その後、タニアとぼくは那古野コミュニティセンターへと向かい、その会合では、さまざまなアイデアが話し合われたが、とくに印象的だったのは彼女の発言。「これは歴史的な瞬間です。私もいままでに、同じような場面に出くわしたことがあります。あなたたちが決めたこと、その反応がこのあと30年かそれ以上、この国のアートの状況に影響を与えるでしょう」。ぼくがそのときに思い出していたのは、かつて東京で、都市博のバーターとして行われた「アトピック・サイト」展(1996年)のこと。あの検閲事件により、日本の現代美術は何か大切なものを失ったのかもしれない。

8月11日、タニアのアジテーションは確実に自分の中の何かを揺さぶっている。もちろん、ぼくはのちにそれをより冷静に判断し、少し違う道を選ぶ。そして現在からふり返るとき、タニアを含むスペイン語圏のアーティストたちの行動は、いささか性急な、海外メディア向けのパフォーマンスにすぎなかった、少なくとも当初の段階ではそういう側面もあったと思う。

そして、ぼくは翌日行われる、津田さんとの対話を含むパブリックフォーラムには参加せず、スカイプを通して見まもることにする。前日にタニアたちと津田さんに会ったときの印象が、どうもひっかかっている。職員の安全のために不自由展を閉鎖したことは理解できる。しかし、そればかりがくり返されると、次第にそれは言い訳のようにも聞こえてくる。

8月12日、参加アーティストによるパブリックフォーラム第一回が開かれる。津田さんが公の場に登場することを警戒した事務局は、前半の津田さんとの対話を非公開とし、後半、津田さんは登壇せずに公開で行う予定であったが、前半の対話が長引いたため、なし崩し的に津田さんとの対話が後半もそのまま継続された。タニアは市民も巻き込んだ、開かれた対話の場を求めていたが、結果として、関係者と少しの部外者が中心となる小さな集まりであったと思う。ぼくは現場に行っていないので、スカイプ越しのカメラで確認しただけだけれども。

ぼくのメモ書きから一部を書いておこう。

タニア:検閲に対して恐れていると感じさせてはいけない。それではより悪化していく。検閲に屈することの方がトリエンナーレによりダメージを与える。権力に誘拐されているような状況だ。安全性が問題であるならば警備を強くすればいい。観客にはラーニング・プログラムなどのプロセスによって、不自由展の作品の内容を理解してもらうべきだ。一時的停止(一時的ボイコットのことを「展示をポーズする」とタニアは言っていた)によって政治家などへのプレッシャーとして使うことができるのではないか。

スチュアート・リングホルト:検閲だけが問題になってしまって、他のアーティストの作品について話されなくなっている。

ミヌク:タニアの意見に賛同だし、スチュアートの話も良くわかる。検閲にだけ注目が集まらないようにしたい。

津田:これは権力に屈したという話ではなく、オルト・ライトによるテロと政治抗争の問題です。

8月13日、タニアたちから展示の一時的ボイコットに賛同するかどうかのメールが、オープンレター(声明文)と共に送られてくる。その日のうちに返事がほしいと言われたけど(今後、賛同者名を追加していくとのこと)、ぼくのプロジェクトには多くのひとが関わっているから、数日待ってほしいと伝えた。他の日本語話者のアーティストたちで賛同する人たちがいれば伝えてほしいと言われ、当時、連絡手段に使っていたスラックの、参加アーティスト・グループのスレッドに流したと思う。誰からも反応はなかったと思う。

ぼく自身はまだ迷っていたけれども、まずプロジェクトの出演者/関係者に話を聞くことにした。関係者のほぼすべてが、ぼく自身の行動を支持してくれた。しかしまだ判断つかないという関係者もいたから、少し待つことにする。この時点ではまだ、担当キュレーターだった相馬千秋さんには相談していない(彼女にはぼくの腹づもりができてからしっかりと相談すべきだと思っていた)。

ここでひとつ、あなたにアドヴァイスがあるとすれば、運営・撮影班の中心的な人物であった佐藤駿さん、撮影監督の青山真也さん、録音の藤口諒太さんあたりにも事前に相談すべきだったということ。ライン・プロデューサーの大舘奈津子さんには相談していたわけだから。

そしてタニア・ブルゲラ、ピア・カミル、クラウディア・マルティネス・ガライ、レジーナ・ホセ・ガリンド、ドラ・ガルシア、レニエール・レイバ・ノボ、ウーゴ・ロンディノーネ、ハビエル・テジェスが、一時的ボイコットを事務局に申し出る(ウーゴ・ロンディノーネはのちに撤回して、展示がそのまま継続されるが、彼は本当に間違いで賛同したのだろうか。そんなに不注意なことをするだろうか)。

大村知事が、「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の委員を発表する(座長には山梨俊夫、副座長に上山信一、ほか岩淵潤子、太下義之、金井直、曽我部真裕)。

8月14日、深夜3時33分、キャンディス・ブレイツからの疑問「どうして日本人のアーティストがタニアたちの一時的ボイコットに参加していないのか」への返事を書く。

その後、眠れなくなって、高山明さんと明け方にラインで意見交換し、一時的ボイコットに加わる可能性を考えはじめる。

8月16日、プロジェクトの関係者の中でまだ判断がつかない、と言っていた人たちにもう一度相談してみる。そして同意が取れた。

8月17日、観客向けの「不安についての短い手紙」を書く。書きながら頭を整理する。

当時のメモでは以下のように書いている。

分かってきた。これはリスクマネージメント、つまり組織運営の問題だったのが、自己検閲的な所作に変わってきたということだと思う。

政治家によるプレッシャーによって展示が閉鎖になったのならばことは簡単であった。しかし、実際は電話抗議による、事務局/県職員の疲弊によって続けることが困難になった。つまり組織運営、リスクマネージメントによる事前準備不足が原因であった。それがテロ(ひとつは脅迫ファックスともうひとつはアーティストによる悪ふざけ)、右翼による恫喝・脅迫が原因で展示を閉じたと津田さんと大村知事は言った。

これは検閲の問題ではなく、運営の問題であった。

しかし、テロと言っていた脅迫ファックスの主も、悪ふざけのアーティストも捕まった。問題は電話抗議をどうするかなのだろう。ならば、ここを増強するのにどのくらいの費用がかかるのか、どうして難しいのかをしっかりと説明すれば済む。そしてそれができない理由がわかればいい。

ここで、さらに問題なのはコミュニケーション。日本語/英語の発信のスピードが違う。津田さんは発信のスピードが遅れていて(とくに英語の)、タニヤたち英語話者のアーティストたちは行動が早い。津田さんを助けるためにはキュレーター・チームが協力するべきだが、不自由展の開催にキュレーター・チーム全員が納得していたわけではなかったという話も聞いていた。またディレクターとキュレーター・チームの間に溝があるため、そもそもキュレーターたち全員が必ずしも不自由展の再開に賛成ではない。おそらくこれによって、アーティストとの連絡、連携に温度差が生まれているように思う。遅れの原因はここにもある。

また、もし津田さんと大村知事いずれかが自己保身のために展示を閉め続けるのならば、それは自己検閲の意味合いをおびてくる。第三者委員会も動きが遅い。

8月18日、相馬さんとラインで一時的ボイコットを行うことについて相談する。彼女は理解を示してくれるが、しかし納得はしてくれない。ぼくたちはそこでさまざまなことを話し合ったが、とくに覚えているのは彼女からの以下のような問い。アーティストとしての責任についてどう考えているのか。つまり、あいトリを楽しみにしていた観客に対して作品を見せないということでいいのか、また多くの制作費がかかった作品なのに見せないということでいいのか、といったようなこと。

8月19日、もう一度、話したいというと、相馬さんは京都駅まで来てくれる。この時点で、展示を一時的にボイコットするのではなく、別の方法が模索され(例えば毎日、集会(アセンブリ)を開くとか)、タニアたちのオープンレターに賛同することを諦める。今回の出来事は、タニアたちが書いているように「表現の自由」の問題なのだろうか。田中さんは本当にそう捉えていて、オープンレターに賛同しているのですか。権力によって「表現の自由」が侵害されているわけではないだろう。それは一部の「市民」による圧力であったわけだから。しかし、この声明文ほどしっかりとヘイトと性差別をめぐる問題を、政治家も名指して批判したものはなかった。ぼくはそこに賛同する。しかし、観客のためにも、共に制作した相馬さんのためにも、ボイコットは選択肢からはずすことにします。

夜11時、アンドリュー・マークルとスカイプで話す。彼はこのように言っていた、「何もしないということは現状に「合意」していることである。それでいいのだろうか」。

8月20日、深夜2時、相馬さんともう一度ラインで話す。これは今だけの問題でも、ぼくたちだけの問題でもない。未来に大きな影響を残すことでもある、と伝える。翌日にもう一度考えてみることを伝える。このとき相馬さんはメモを取っていたように思う。彼女はきっと、それを何度も見返して理解しようとしてくれたのかもしれない。

午後5時11分、相馬さんとふたたびスカイプで話す。そして、タニアたちのオープンレターに賛同し、一時的ボイコットのアクションを納得してもらう。ただ、ぼくが書いた「展示の再設定のための、遅れたステートメント」は事務局批判を含むものであるから、それを当の事務局に会場に掲示させることには納得がいかない、と相馬さんに説得され、展示室には貼らないことにする。展示室入り口には、タニアたちのオープンレターの掲示と、観客向けにぼくが書いた配布物「不安についての短い手紙」を置くことにする。

午後7時25分にキャンディスにこの状況を伝え、つづけてタニアに賛同の連絡を入れる。翌日、ミヌクにも伝える。

8月23日、「展示の再設定のための、遅れたステートメント」はいくつかのメディアで発表される。この夜、津田さんと話す。彼は理解を示してくれた(けど、実際はどう思っていたのかわからない。ぼくの行為を観客やボランティア、事務局に対する暴力、と捉えていただろうか)。

8月28日と29日に、今回のぼくの行動についての、ボランティア・スタッフや事務局スタッフに向けて事前説明会を開く。

ぼくが組織運営や組織内のコミュニケーション不足の問題、つまり事務局批判を行うと、本来、口を挟まない予定であった津田さんがぼくに対して激昂する。彼個人を批判するならば受け入れる、けれども事務局批判は撤回してほしいと。ボランティア・スタッフのひとりからは、アーティストと事務局が別々なのだ、ということを今日はじめて理解した、と言われる。それだけ、個々のアーティストの声が届いていなかったということか。すべての組織、グループ、あるいは個人だって、あたり前だけど、一枚岩ではない。複数の考えの中で、揺らいでいるし、迷っている。

会場からはぼくのボイコットに対する非難の声も上がる。「アーティストはあいトリが終われば名古屋から去っていく。けど、私たちはずっとここにいる」。ボイコットによってあいトリに悪いイメージがつき、次回以降の開催が危ぶまれる、あなたはそれについてどう責任をとるのか、という趣旨の発言。

9月3日、この日から、ぼくは展示室の扉を半分だけ開けた状態で会場を閉鎖する。

ボイコット

ボイコットについてはいくつかの場所で書いてきたので、そのひとつをここに転載したいと思う。

「あいちトリエンナーレで発表した『抽象・家族』は日本国内における、いわゆる「ハーフ」の四人を主人公にした映像が散在するビデオ・インスタレーションである。ブラジル、バングラデシュ、在日コリアン、ボリビア、それぞれにルーツのある親を持つ四名は、郊外の一軒家で疑似家族を演じ、劇場空間でそれぞれの実際の個人史や家族史を語り、アトリエで共に抽象絵画を描く。そこでは多層的なアイデンティティが示され、「日本人」像の多重性が見えてくる。もちろん誰しもひとはそれぞれに複雑だ。しかし、日本社会においては国籍とは無関係な判断基準による(例えば外見とか)、日本人/外国人の区別が根強い。「ハーフ」の人びとはその意味で、「日本人/外国人」カテゴリーの乱雑さ、つまりは(日本)社会の暴力を日常的差別として経験している。

ボイコット(「展示の再設定」とぼくは呼んだけど)をした決定的な理由は、今回の『抽象・家族』(二〇一九)、あるいはひとつ前の『可傷的な歴史(ロードムービー)』(二〇一八)に関わった友人たち、関係者や撮影班の中にこれまで差別を経験し、この状況に深く傷ついている人たちがいたという事実がある。もちろん、それがなくとも倫理的な態度を示すことは言うまでもない。自分のプロジェクトと地続きの問題が目の前で起きたわけだから、当然の判断だと理解してもらえると思う。

ただ、もうひとつ、つまらない理由があるとすれば、不自由展閉鎖当時、思考停止状態がつづいていた津田さん(あるいは知事)の思考を揺り動かし、本気にさせたかった。効果はなかったかもしれない。そのころ彼はお題目のように電凸対応をする職員の「安全性」を唱えていた。再開すれば事務局がもたない。もちろんそれは正しい。しかし同時に、それは事務局内、もしくは愛知県が対応すべき問題である(その後いったいどれだけ心のケアは行われたのだろうか)。むしろ正しいからこそ、反論しにくい抑圧として働いていた、と思う。ぼくは展示空間の入り口となる扉の半分だけを閉じ、先の声明よりは柔らかいテキスト「不安についての短い手紙」を観客向けのハンドアウトとした。半分だけ中の空間が見えるようにしたのは、八月二〇日以降に展示が閉鎖された空間のうち、例えばハビエル・テジェスは展示扉をすべて閉じていたが、美術館に初めて訪れる観客にはそもそも美術館のバックヤードに通じる閉じられた扉と、抗議のために閉じている扉の区別がつかない、と思ったからだ。」

(田中功起「いつかボイコットをするかもしれない誰かのために」『新潮』二月号、新潮社、2020年、pp188-189)

ぼくがこの間、考えていたのは首尾一貫性である。自分がどのような制作/実践をいままでしてきたのか。それが今回の出来事にどう繋がるのか。つまり、展覧会が右派系の、市民と政治家によるヘイトという圧力を受けたとき、その制作/実践から導き出される必然的な行動は何か、ということ。それは言ってみれば、ぼくのプロジェクトにいままで関わってくれたさまざまな人びと(そこには出演者だけではなく、撮影班や、観客さえも含まれるだろう)に対するぼくからのアンサーとしてどのようなことがありえるのかということ。その人たちとの「関係性」に対する応答責任が、首尾一貫性として表れてくるべきだと思うのだ。プロジェクトに関わる人びととの「関係」を一方におき、制作と行動を同じ態度で貫くことを「美学」と呼ぶこともできる。

一方で、ボイコットは政治的な効果を狙ってのことでもあるから、その効果がどれほどあったのかという問うこともできる。不自由展の再開という目的においては少なからず効果があったと思う。ただ、タニアたちスペイン語圏のアーティストたちが、オープンレターに書いていた右派系政治家たちへの圧力という意味では、効果がなかったと思う。でも圧力の矛先は次第に変化する。次に書かれた非公開の要求(手紙)があるが、これは大村知事(と津田さん)に宛てたものだ。9月2日付で、不自由展再開の期日を「表現の自由に関する国際フォーラム」より前に求めたもの。この中で、タニアたちは不自由展の展示中止が一部の「市民」からの脅迫に対する処置であったことを理解し、その上で実質的な再開の決定権のある大村知事へと、要求の矛先を変えた。

「日本の」と「海外の」という区分

「日本」のアーティストと「海外」のアーティストによって、今回の出来事へのアクションに差がある、ということが言われ続けた。「海外」のアーティストは早急にボイコットという強い政治手段を選び、「日本」のアーティストは対話を重視した柔和な手段しかしなかった(これはどこかのタイミングからツイッター上で、政治的な強い手段を取れない「Jアート」と揶揄され始める)。もちろんぼくと藤井光さんがボイコットすることによって状況は変化するけれども。それでも同様の反応は最後まで続いた。

いま、改めて参加アーティストのリストを見てみると、「海外」のアーティストでも何の反応も興味もしめさなかったひともいる。むしろ動きが速かったのは、タニア・ブルゲラとハビエル・テジェスを中心とするスペイン語圏のアーティストたち(モニカ・メイヤーを含む)、それはキュレーター・チームの中で主にペドロ・レイエスが担当したと思われるグループ、そして韓国人のアーティストの二人、ミヌクとチャンキョンである。

ぼくや小泉明郎さんと緊密に連絡を取り合いつつも、慎重にそして粘り強く状況を理解しようとしていたのは、ホー・ツーニェンとキャンディス・ブレイツの二人だった。

ツーニェンは最初のアーティスト・ステートメントに積極的に批判

またキャンディスは、当初から以下のような疑問を投げかけてきた。このあいトリには多くの政治的な日本人のアーティストが参加している(彼女はもっとも政治的なアーティストとして小泉さんを例に挙げていたけど)。それなのに、どうしてこのタニアたちのオープンレターには日本人アーティストが賛同していないのだろうか。彼女は、それを状況の複雑さにあるのではないか、と理解していたと思う。ぼくはそこで、個人的な理由(まずプロジェクトの関係者に連絡をして意見交換をしている)と、展示閉鎖を決定したのは大村知事と津田さんだけどそれはやむなく行われたものだから二人に抗議をするのでもなく(当初はぼくもそう考えていた)、またボイコットの連発によるあいトリの崩壊も望んでいるわけではない、という大局的な理由も伝えた。後者は、ぼくが一時的ボイコットに参加する上で全く異なる視点から見なおされることになる。もうひとつさらに、「海外」のアーティストが旧作中心なのに対して「日本」のアーティストは新作中心であることも伝えた。ちなみに小泉さんはパフォーミング・アーツ部門での参加だから(+不自由展内での出品)、そもそも展示のボイコットはできない、とも。

彼女はそうしたぼくからの連絡を辛抱づよく待ってくれた。結果として彼女がボイコットに参加するのはかなり遅れる(加えてボイコット表明のあと、事務局は速やかにキャンディスの指示に従ったわけではなく、意図的かどうかわからないけど、かなりの遅延があった。そのことに彼女はかなり憤っていたけど)。タニアたちがメディア向けにオープンレターを出す早さを優先したことに比べて、誠実な態度だったと思う。

見る権利

そもそも「見る権利」とはなんだろうか。ある展示が、主催者の判断によって一方的に閉鎖された場合、観客は「見る権利」を主張できると思う。また、展示ボイコットを、例えば労働者によるストライキと捉えた場合、ボイコットを批判するのは「ストライキなどするな」と言っているようなものではないだろうか。それは、むしろ自分の権利をも放棄する行為ではないのか、と思う。それでも、観客がボイコットをしたアーティストに対して、「見る権利」が奪われた、と思っていたことを理解してみたい。

ぼくが一時的ボイコットをした理由は、先に書いたが、自分のプロジェクトと地続きの問題があいトリで起きたわけだから、この判断は理解してもらえると思った。ところが、やはり観客の「見る権利」を奪ったと批判された。まず確認したいのは、そもそも観客の「見る権利」を奪ったのは「不自由展」を閉鎖へと追い込んだ一部の「市民」であり、それを閉鎖した津田さんや大村知事である(安全のための緊急処置として短い間の閉鎖はやむを得ない、と多くの観客は理解していたはず?)。「見る権利」をめぐる批判の矛先は、まず電凸などを行った一部の「市民」に対して、そして、その圧力に屈した津田さんや大村知事に向けるべきだったと思う。でも、果たしてアーティストのボイコットを批判する観客に、ぼく(ら)はこのストーリーを共有できていただろうか。

いや、全くできていなかったと思う。ぼくも、そしてタニアたちにもそれはできなかった(彼女たちにはその興味はなかったのかもしれない)。ボイコットをしたアーティストがすべきは、むしろ、このボイコットが観客の「見る権利」を奪ったわけではない、という以下のようなロジックを観客と共有すべきだったということ。つまりこうだ。このボイコットは、閉鎖された不自由展の展示空間を再開し、私たちから奪われた「見る権利」を取り返すための行為である。その展示の中には、共に学び、考えるための材料がたくさんあった。観客からはその時空間が奪われてしまった。だからぼくたちのボイコットはそれを取り戻すための行為なのです。どうしてそのような発信と理解を求めた行動ができなかったのだろう。

「ボイコットをボイコットする」ことをあなたは肯定できるだろうか

この騒動が終わったあと、年が明けてから『新潮』があいトリ特集を組む。その中で椹木野衣さんが「ボイコットをボイコットするーートリエンナーレの齟齬」というテキストを書いている。そこでは、一般的な「トリエンナーレ」(やビエンナーレ)を欧米で始まった大規模展覧会、例えば「ドクメンタ」を参照項とするような政治的な展覧会であると位置づけ、一方で日本の「国際芸術祭」を「観光資源の掘り起こしに現代美術を起用したもの」と区分する。そして日本国内では、仮に「トリエンナーレ」の名称が使われていても、基本的にそれらは「芸術祭」でしかなかった。

「もう少しわかりやすく言えば、出品作家に自由の公使が委ねられているのがトリエンナーレであり、観客に「楽しむ権利」としての主役の座が用意されているのが芸術祭なのである」

(椹木野衣「ボイコットをボイコットするーートリエンナーレの齟齬」『新潮』二月号、新潮社、2020年、p.195)

「トリエンナーレ」と「芸術祭」、グローバルとドメスティック。この引き裂かれの「齟齬」が、不自由展に対する、「海外」と国内のアーティストによる反応の差に表れていると。「海外」のアーティストはこの区分を知らずあいトリを「トリエンナーレ」と捉えているから、自由の権利が侵害されたことに対して即ボイコット/抗議をし、国内のアーティストはそもそもこの「区分がない機会しか知らない」からボイコットを過剰反応と考える。「ドメスティックな内面を形成」したアーティストたち(Jアート、もしくはJアートの内面化)にとって、ボイコットではなく「主体的な対話の場」をつくろうとした。

しかし椹木さんは、さらにこの両者ではない第三の道があった/ありえたことに光を当てる。「正当的なボイコット」をボイコットし、「主体的な対話の場の組織」もボイコットし、双方へのボイコットとしての「展示継続」。実は、藤井光さんが8月12日のパブリック・フォーラムの最後にこう言っている。自分はミヌクとチャンキョン、二人のボイコットをするアーティストたちに深く共感する(その時点ではこの二人だけがボイコットをしていた)。しかし自分は今回ボイコットをしない。なぜなら、いままで私の作品のいくつかはさまざまな規制によって展示ができなかった。だからここでは、展示が隠されてしまうことに対する抵抗として、むしろ展示を継続する、と。もちろん、この事態に沈黙し展示を継続していたすべてのアーティストが、藤井さんと同様のことを考えていたとは思えない。そこには、まったくの無関心もあっただろう。でも、すくなくとも、何もしなかった参加アーティストの中にも、気に病んでいた人たちはいたはずだ。

ぼくはそれでも、何もしないということは、ヘイトの現状や政治家による煽動を追認する行為だったと思う。ボイコットをボイコットした上での展示継続、というロジックは理解できるとして、無関心にただ展示を継続していることと、どのように違ってみえただろうか。ぼくにはわからない。だから、もしいまあなたが迷っているとすれば、ぼくは、見えることが大切だと思っている(*1)。明らかである、という質を保つこと。

椹木さんの見立てどおりのオルタナティブはどこにあっただろうか。

例えば、旧作を出品しているアーティストたちはボイコットしやすい。リスクが低い。また日本がそのアーティストにとって自分の活動の中心地域でない場合は(日本での発表の優先順位が低い場合)、リスクが低いと言えるだろう。ボイコットをして、海外の主要アート・メディアに声明を発表することの方がむしろ自身のプレゼンスを強く打ち出せる、とも言える。しかし、新作の場合、そこには躊躇が生じる。ぼくもそうだったから。そして今回参加した若手アーティスト(「海外」のアーティストも含めて)の多くはボイコットしなかった。それもよくわかる。新作を作り、初めての国際展に参加するということは、そのアーティストのキャリアにとってはとても大切なものだ。

でも、この中にこそ、もしかすると「ボイコットをボイコット」し、あえて「展示継続」をした、抵抗としてのオルタナティブを選んだ人たちがいるのかもしれない。彼ら、彼女たちは多くのことを考え悩み迷い沈黙した。しかし、まずはそういうアーティストたちと共に考えることが必要だったのかもしれない。少なくともぼくには、その余裕がなかった。あなたにはその余裕があるだろうか。あなたにはそれができるだろうか。

田中功起

京都にて

2020年3月

1. 例えばどうして、ぼくは展示空間の扉を半分だけ閉じたのか。ボイコットされた空間のうちのいくつか、例えばハビエル・テジェスの空間は展示扉をそのまま閉めただけであった(モニカ・メイヤーやレニエール・レイバ・ノボらのように、展示を変更することで抗議の形式が見えるようにしたアーティストたちもいた)。もちろんそこには抗議文は貼られているから、注意深い観客は気づくだろうけど、それほど注意深く見るだろうか。この美術館に初めて訪れる観客は、そもそもバックヤードに通じる閉じられた扉と、抗議のために閉じている扉の区別がつかない。あえて閉じられている、という状況が見えないかぎり、そもそもどれほど観客に伝わるだろうか。

ちなみに、半分だけ中の空間が見えても、トータル102分ある3つの映像は間仕切りがあって見ることができない。意図的に中に入れないことが観客には十分に伝わったはずだ。

参考文献:

・「あいちトリエンナーレ2019を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎の視点」、『HAGAZINE』、2020年2月27日(最終閲覧日:2020年3月15日)

・「表現の不自由展に脅迫ファクス送った疑い、会社員を逮捕」、『朝日新聞』2019年8月8日付(最終閲覧日:2020年2月1日)

・アーティスト・ステートメント あいちトリエンナーレ2019「表現の不自由展・その後」の展示セクションの閉鎖について

日本語|英語

・「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会 第3回会議録」、愛知県ウェブサイト、2019年12月18日付(最終閲覧日:2020年2月1日)

・「Refreedom Aichi」ウェブサイト(最終閲覧日:2020年2月1日)

・「特集 あいちトリエンナーレ・その後」、『新潮』2020年2月号、新潮社、2020年

・岡本有佳、アライ=ヒロユキ編『あいちトリエンナーレ「展示中止」事件』岩波書店、2019年

近況:アートソンジェセンター(ソウル)での秋の個展に向けた準備と、ひとつビエンナーレ(まだ参加アーティストの発表がない?)に向けての準備をしはじめています。コロナウィルスの状況とは無関係に、今年は仕事量を減らし在宅作業を増やす予定だったので、いまのところ被害は最小限といったところ。

【今回の往復書簡ゲスト】

たなか・こおき(以下、「あいちトリエンナーレ2019」作家解説より)

1975年栃木県生まれ。京都府拠点。「複数の人間が、過去、現在、未来において、ある出来事や経験を共有することは可能か」という問いをめぐり、記録映像やインスタレーションの展示、テキストによる考察、トークや集会の企画など多様な方法で探求している。撮影のために組織される仮構の共同体で生じるズレや失敗も含め、個人や集団の営みを凝視し、その内と外にある社会、歴史、制度を含めた考察そのものを作品の一部として開示。その根底には、現代アートを取り巻く既存の枠組みや制度を検証し、再定義しようとする批評性が貫かれ、作品制作と並行して執筆や言論活動も精力的に展開している。