多重的な構造を持つモノクロームの作品を通じて、時間や空間といった形而上の存在を見出そうと制作を続ける田口和奈の個展を開催。本展のために制作した作品群と、田口が収集するファウンドフォトで展示を編成。

多重的な構造を持つモノクロームの作品を通じて、時間や空間といった形而上の存在を見出そうと制作を続ける田口和奈の個展を開催。本展のために制作した作品群と、田口が収集するファウンドフォトで展示を編成。

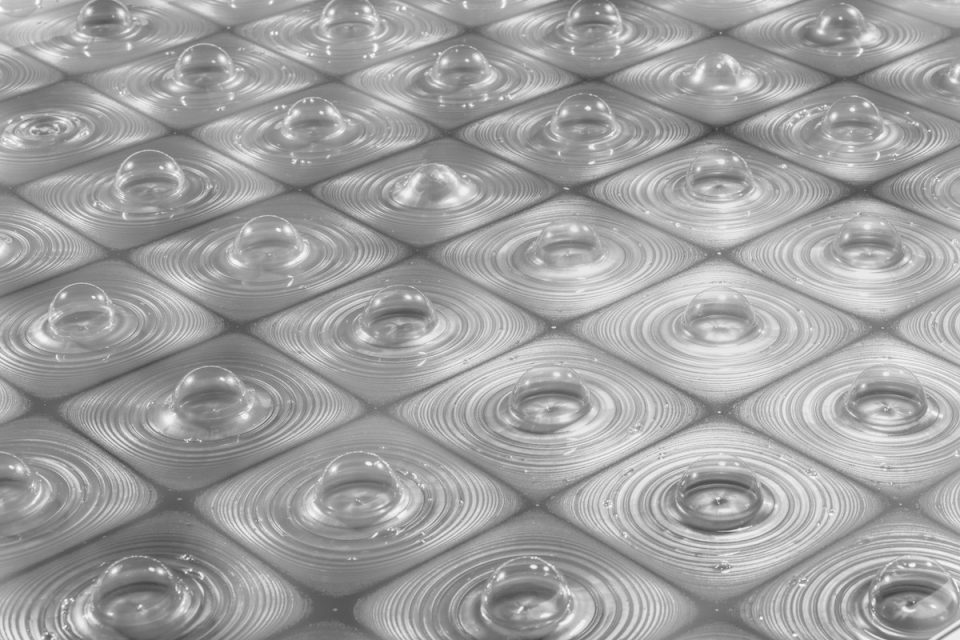

十和田市現代美術館近くに誕生する地域交流センターの開館を記念し、彫刻家の名和晃平の個展『生成する表皮』を美術館と同センターの2会場で開催。初期から最新作まで、その制作活動の変遷を辿る。

パンデミックの影響により、生活や心境が大きく変化した状況において、自然と人間、個人と社会、家族、繰り返される日常、精神世界、生と死など、生や実存に結びつく主題を扱った作品を通じて、「よく生きる」ことへの考察を深める企画展。

アメリカ写真におけるドキュメンタリー・スタイルの伝統を継承しながらも独自の詩的な静謐さを湛えた写真作品で国際的に知られる写真家、アレック・ソスの個展を開催。

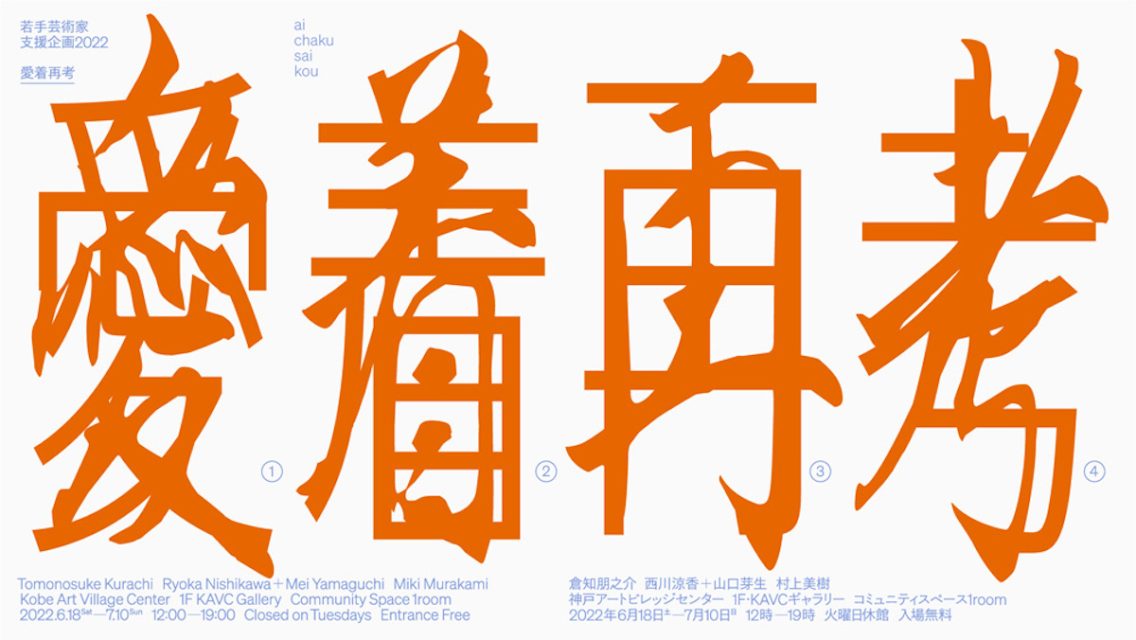

特定の事柄に対して親しみや愛着を抱きながらも、達観した視点で対象を多角的に見つめなおす3組のアーティスト、倉知朋之介、西川涼香+山口芽生、村上美樹の表現を紹介する企画展。

1910年代から30年代にかけて、西欧を中心に日本を含む各地で同時代的に現れた、さまざまな「モダン」の形を紹介する展覧会。第一次世界大戦後、応用芸術の分野で活躍した女性作家たちの作品に注目する。

その前身となる兵庫県立近代美術館時代に「アート・ナウ」と題したシリーズ展を通じて、新進のアーティストをいち早く紹介し、関西アートシーンの現在を伝えてきた兵庫県立美術館が1980年代に焦点を当てた展覧会『関西の80年代』を開催。

ハンス・ホルバイン(子)の『死の像』を起点に、19世紀から現代までの写真作品を通して、人々がどのように死と向き合いながらも、逞しく生きてきたかを探る展覧会を開催。

.jpg)

現代美術における最も重要な画家のひとりと評されるゲルハルト・リヒターが、60年におよぶ制作活動の中で手放さずに手元に置いてきた財団コレクションおよび本人所蔵作品を中心に約110点を紹介する大規模個展。

京都精華大学ギャラリーリニューアル記念展として、既存のジャンルや制度、価値観における「越境」をテーマに、収蔵作品とゲストアーティストの作品を紹介する。

土地やものに宿る歴史的真実に迫り、詩的な感性をたたえた情景の背後に幾層にも重なる記憶を呼び起こす写真作品を発表してきた米田知子の個展。

海外から伝わってきたシュルレアリスムや抽象美術の影響を受け、1930年代から40年代までの間に全国各地のアマチュア団体を中心に勃興した写真の潮流「前衛写真」を取り上げた展覧会。