技巧(テクネ)が生むいたずら

I. 紳士は手を使って働かない

フィッシュリ&ヴァイス、デジタル時代における複製のシャーデンフロイデについて

Installation view of Untitled (2000/10) at 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 2010. Carved and painted polyurethane objects. Photo Osamu Watanabe, all works depicted © Peter Fischli/David Weiss. Courtesy the artists; Galerie Eva Presenhuber, Zürich; Sprüth Magers Berlin/London; Matthew Marks Gallery, New York.

ART iT あなたたちの作品は、現実の模倣としての「擬態」の概念がテーマとして繰り返し現れるという点で、言語とテクノロジーとの両方と興味深い関係にあるように思えます。非常に抽象的なコンセプトを具体的な結果と結びつける作品も多く作っています。例えば彫刻によるインスタレーション作品「Suddenly this Overview(不意に目の前が開けて)」(1981/2006)の粘土のオブジェは明らかに手仕事によるものでありながら、デジタル符号のパフォーマティブな面を予測するかのようなかたちで、言葉と描写との間のずれにそれぞれのタイトルを通して触れています。新しいプロジェクトに取り組むとき、このような問題はどの程度意識しているのでしょうか?

ダヴィッド・ヴァイス(以下DW) 粘土のオブジェはナラティブの要素がとても強いです。まずは世界史において重要な出来事と些細な出来事との両方を作りたいというコンセプトを基に始めたのですが、タイトルは参照せずにオブジェそのものだけを見たら何がなんだか分からないかもしれません。ふたりの人がベッドで寝ているのを見ても、タイトルがないとただふたりの人が寝ているというだけのものです。しかし、「Herr and Frau Einstein shortly after the conception of their son, the genius Albert(アインシュタイン夫妻、息子の天才アルベルトを作った直後)」というタイトルを読めば打って変わって新たな意味が生まれます。

このプロジェクトを始めたとき、最初はいくつもの小さな物語を形にしていっていましたが、5〜6週間経った頃にはパンのオブジェなども作っていました。物語はもうたくさんで、タイトルと描写されているものとの間に直接的な繋がりのある、隠喩も象徴的な意味合いも何もない単体のオブジェも作りたくなったのです。

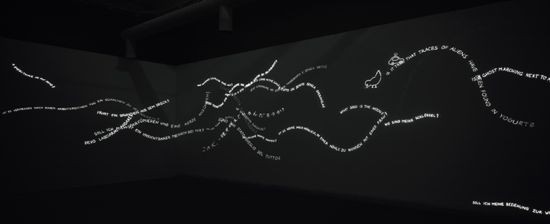

言葉が重要な役割を果たす作品は他にもあります。構造を作りタイトルを通して意味を与える写真の連作『Equilibres(均衡)』(1984/85)、そして言葉を中心としたマルチメディアの作品「Untitled (Questions)(質問)」(2003)です。

Above: Melancholy, Longing, Strategy (from “Equilibres”) (1984/85), photograph. Below: Untitled (Questions) (2003). Installation view at the 50th Venice Biennale (2003). Both: © Peter Fischli/David Weiss, courtesy the artists; Galerie Eva Presenhuber, Zürich; Sprüth Magers Berlin/London; Matthew Marks Gallery, New York.

ペーター・フィッシュリ(以下PF) また、誰かと共同で作品を作るにあたり言葉は極めて重要なツールとなります。私たちの全ての作品は話し合いから始まります。スタジオの中で過ごす時間の半分がまずはアイディアの相談に費やされてからようやく制作に取り掛かるということもあります。

ダヴィッドが挙げた作品の他には、『Sausage Photographs(ソーセージ シリーズ)』(1979)の連作にはカーペット店を表している作品が1点あります(「At the Carpet Shop(カーペットショップにて)」)。被写体をほぼ全く変えずに——ただのソーセージです——タイトルだけを通してそのイメージは他の物になります。『Sausage Photographs』は私たちが初めて一緒に作った作品でもあるので、このような戦略や興味の始まりと言えると思います。

その次に一緒に作ったのは『The Least Resistance(ゆずれない事)』(1980–81)という映画で、そちらはダイアローグに興味を持って作りました。『Sausage Photographs』、ダイアローグ、そしてスタジオでの話し合い、これらが私たちの言葉への興味の原点であって、私たちが作品を作る上で言葉を意識したりツールとして使ったりしていることは明らかです。

でも、特に「Suddenly this Overview」の場合、言葉だけの作品になってしまうことをちょっぴり恐れています。全体のシステムとして頼ってしまうことは避けたいです。

At the Carpet Shop (from “Sausage Photographs”) (1979), color photograph, 24 x 36 cm. © Peter Fischli/David Weiss. Courtesy the artists; Galerie Eva Presenhuber, Zürich; Sprüth Magers Berlin/London; Matthew Marks Gallery, New York.

ART iT 粘土のオブジェに関しては、逸話のイメージを作る場合と、例えばレンガのような物理的に存在するもののイメージを作る場合とでは、アイディアと描写との間の関係性は異なるのでしょうか?

PF レンガは、粘土の使用法に言及することを何かしたくて作りました。「Suddenly this Overview」にはそのようなオブジェが2点あります。ひとつはそのレンガで、もうひとつは揺りかごに入った赤ん坊のイエス・キリストです。スイスの小学校では誰もがこの場面を粘土で作らされる、代表的な非芸術的粘土オブジェなのです。

ART iT 他の材質の場合はいかがでしょう。具体例を挙げると、どうして粘土から離れ、ポリウレタンフォームで作品を作るようになったのでしょうか?

DW それはもっと大きな作品を作るための決断でした。粘土は重い、縮む、ひびが入る、などといった制約があるので、大きな作品を作ることは技術面で難しいのです。

PF そして粘土にしても、ポリウレタンフォームにしても、どちらも安価で手に入れやすい材質です。ポリウレタンフォーム(硬質)は構造物にも使えるのに扱いやすく、飛行機の模型、映画のセット、レストランの内装など、ありとあらゆるところで使われています。ブロンズや大理石とは正反対です。

DW しかも作業をとても速く進めることができます。最初はそれが極めて重要なポイントでした。

ART iT 正にそれですね。あなたたちは何点もある作品群を作ることが多いです。「Suddenly this Overview」はその原型ではおよそ200点ものオブジェから成っていて、ポリウレタンフォームを削って作ったオブジェのインスタレーションでは、散らかった日常空間を、使用済みのスプーンについたコーヒーの染みなどといった細部にまで渡って丁寧に再現しています。一体なぜこれほどたくさんの「モノ」を作ろうと思ったのですか?

DW どれほどの精度で作るかにもよりますが、プラスチック製のボウルをポリウレタンフォームで複製するにはおよそ3時間掛かります。この時間の消費には一種のシャーデンフロイデ(他人の不幸・失敗を喜ぶ気持ち)を感じます。単純に外に出掛けて本物のプラスチックのボウルを2、3フランで買えることを知っていながらそうはしない喜びです。偽のボウルも壊れるまで何度か実際に使うこともできますが、道具を型どったオブジェは実際に使うことはできないように、模倣を通して物から実用性を奪っているという側面があります。これらの作品は純粋にテーブルやイスや一箱のタバコを表すために存在しており、目に見えている物は実際にはそこにないという点では幻覚とも言えます。

PF 最初からずっと長期的にコラボレーションを続けるつもりだったわけではないので、お互いの神経をなるべく逆撫でせずに済むやり方を模索していく必要がありました。「Suddenly this Overview」の粘土のオブジェを通して一緒に仕事をしていくためのシステムを見つけることができたと思います。

まずは話し合いから始めて、一緒に方向性を見つけ出します。そこからは別々に行動しました: ダヴィッドが自分のオブジェを作り、私も私でオブジェを作る。さもなければどのようにしてオブジェを作るべきかについて喧嘩を始めたでしょうし、そうなるともしふたりのアイディアを表現するためにたった3点のオブジェしかいらないとしても、どのように進めるか意見が食い違ったまま終わりかねません。

それぞれたくさんのオブジェを作ることによって、それぞれのアイディアを許容できることを発見しました。ダヴィッドのアイディアがあって、私のアイディアがある。彼が彼のやり方で進めたいのであれば、そうすればいい。賛成はできないかもしれませんが、それで大丈夫なのです。

Detail of Untitled (2000/10) as installed at 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, 2010. Carved and painted polyurethane objects. Photo Osamu Watanabe, all works depicted © Peter Fischli/David Weiss. Courtesy the artists; Galerie Eva Presenhuber, Zürich; Sprüth Magers Berlin/London; Matthew Marks Gallery, New York.

ART iT ダヴィッドは先程シャーデンフロイデという言葉を挙げました。ポリウレタンのオブジェを見ていて、ヨーゼフ・ボイスのプロジェクトを思い出しました。すきやくわなど、あらゆる日常的な製品にサインをしていくというものです。資本主義経済をショートさせるために製品にサインをするというアイディアにも同様にひねくれたロマンチストのようなところがあるように思えます。

PF 私にはそうは思えません。私たちの彫刻作品とボイスのサインとの間には大きな違いがあると思います。サインはもっと物に触れているような効果があります。私たちは自分の作品について話すときに「まるで〜であるかのよう」という表現をよく使います。彫刻オブジェが「まるで」灰皿「であるかのよう」だったり、「まるで」タイヤ「であるかのよう」だったりするわけですが、それらの物は実際にそこにはありません。イスは座るために作られるものですが、私たちのイスには座ることはできません。すぐに壊れてしまいます。

これが一体何を意味するか? 鑑賞者にとってそのイスに残された機能は見ることができるということだけで、オブジェはイスとして使われる宿命から解き放たれます。ここでよくレディメイドの概念を持ち出されるのですが、私たちの作品はある意味レディメイドの正反対だと言えます。自分たちで作らなければならない——自分たちで「レディ」に「メイク」しなければならないというわけです!

DW しかも、彫ることができる物、彫りたい物というのは私たちが自ら知っている物に限られます。スタジオの中にあるオブジェを複製したいというアイディアはありましたが、複雑な物を作る気はありませんでした。どのように機能しているか理解できない物を複製することに違和感を感じました。ラジオも中はどうなっているのかよく分かっていないという点で複製できる物の限界をギリギリ超えています。

PF だからラジオよりもカセットテープを彫ることを好みました。ある年齢層の人なら殆ど誰でもカセットを開いて手動でテープを巻戻すことを経験しています。

また、彫刻オブジェは、立体的なオブジェを使って構図を作り物語を表す古典的な静物画と比べることもできます。鑑賞者が道具や食べ物を見て、もしかしたら作業員が展示室を使っているのかもしれないと思うような状況を作りたければ、インスタレーションにカセットテープのオブジェも入れて、その環境には音楽もあるという概念を作り出します。

Detail of Visible World (1986–2001), light table with 3000 photographs, 83 x 2805 x 69 cm. © Peter Fischli/David Weiss, courtesy the artists; Galerie Eva Presenhuber, Zürich; Sprüth Magers, Berlin/London; Matthew Marks Gallery, New York.

ART iT 「まるで〜であるかのよう」と物の性質の話はその後の写真シリーズ『Airports(エアポート)』(1987–)や「Visible World(目に見える世界)」(1986–)にも繋がります。これらの作品は大量のイメージに関わるものですが、今ではインターネットの普及とそれを通したデジタル写真の拡散は、一体何がイメージを固有のもの、あるいは意味のあるものにするのかという問いを招き、イメージのアイデンティティクライシスをもたらしていると言えます。それらの作品で使ったイメージについてはどう考えていますか?

PF 最近、チューリヒでとある写真家と話をする機会がありました。彼は自分の職業はもう時代遅れだと言っていました。存在し得るイメージは今ではもう全て存在し、欲しいものはなんでもデータバンクから引っ張ってくることができるというわけです。わざわざツェルマットまで行って自分でマッターホルンの写真を撮る意味はもはやありません。「Visible World」を作ったときにも既に膨大な数のイメージが存在していましたが、全く理にかなわないことをしたというのが今や作品の核心をなしていると思います。たとえイメージそのものが存在していても自らその場所に出向いて自らイメージを作ると決めて、実際にやりました。写真を撮るということが無駄な行為となっていくにつれ、作品の意味がますます深まっていくようにさえ思えます。個人的な経験というものから離れることはできません。

DW エジプトのピラミッドを見に行くと、その場に立つ前からもう殆どの角度から見たことがあるため既に隅々まで知っていることに気が付きます。「Visible World」を作り始めたときにもこの現象が既に起こりつつあって、カタログを出版するほどのイメージバンクもありました。ちなみに私たちはそのカタログを集めていたのですが、それを使ってアーティストブックを作ったこともありました。

PF カタログを使って本を作るほど、このようなイメージバンクに興味があったのですが、私たちの写真をよく見ると何かがちょっと変だということに気が付きます。イメージバンクの写真は超プロ級の理想化されたイメージで、私たちには届かなかった完成度に達しています。だから私たちが撮ったマッターホルンの写真とイメージバンクのマッターホルンとを比べたときに見える違いは、ある意味、私たちの彫刻オブジェと実際の物との違いと似ていると言えるかもしれません: 100%までは達していないということです。

ART iT 過去に「Suddenly this Overview」や『Sausage Photographs』のようなプロジェクトは、通常美術の文脈で認められない材質を使いたい衝動から始まったと言っていましたが——

PF はい。特に1980年代初頭には粘土のようなもので美術作品を作るというのは完全にタブー視されていました。アーツ&クラフツの材質というわけです。ただ、今では陶磁器を使う美術家が増えたので美術の文脈の一部になりましたが。確か、美術家がタブー視されている材質で作品を作ること——例えば、ローズマリー・トロッケルと編み物の作品——や、あらゆる材質を探究することを「汚らわしきテクニック」と最初に表現したのはヴァルター・グラスカンプという物書きだったと思います。

ART iT ——それならば、「Visible World」はあなたたちのデジタル時代に対する「汚らわしきテクニック」なのでしょうか? 美術家がイメージの拡散に抗する試みとして可能な限り固有性のあるイメージを創り出そうと努力している今、イメージの遍在性や陳腐さを受け入れることは美術におけるタブーと見られてしまうかもしれません。

DW いやいや、それは予測していませんでした。とにかく完全に非個性的な写真を撮ることに徹し、誰でもすぐに分かるように一般に流通している、有名な場所や風景の集合知の一部となっているイメージを作ることを心掛けていました。

PF 過去にこの作品を展示したときには、この写真を撮るためにはどこに行ったのかといったようなことをいつも聞かれました。今では「このイメージはどこで見つけたんですか? どのデータバンクを使ったのですか?」と聞かれます。これは今までになかったことです。

DW 「このイメージを見つけるまでどれだけの時間をネットの検索に費やしたのですか?」もちろん、それもできますが、完全に違う作品が出来上がります。

ペーター・フィッシュリ ダヴィッド・ヴァイス インタビュー

技巧(テクネ)が生むいたずら

I. 紳士は手を使って働かない | II. ローマの休日 »