「大地の芸術祭の作品に感じられるのは、ある開放感です。美術作品は展示空間+作品という通念をくつがえし、大地の芸術祭は「脱芸術」の方向に向かっている。」

————中原佑介(美術評論家)

震災が勃発し、原子炉が壊れて大量の核燃料がメルトダウン、国土の広範囲にわたり放射能がばらまかれるという未曾有の事故と災害。美術批評家、中原佑介の逝去が伝えられたのは、奇しくもその渦中のことだった。

ここで奇しくもというのは、破局的な事故に至った今回の事故の中心にある原子炉というシステムが、若き日に京大・湯川秀樹研究室に籍を置いた中原が、もし美術批評の世界に進まなければ、実際に学究の徒として扱うことになっていたかもしれない領域だからだ。

最新の理論物理学の研究をしていた中原がなぜ、その道を捨てて美術批評の世界に転じたのか。サイバネティックスの究極の産物と言える原子炉という「機械」への関心と反発を、持ち合わせた詩や文学への立場から「批評」としてかたちにしたのが、かのデビュー評論「創造のための批評」であったかもしれぬことについては、前回書いた。が、それにしてもこれは大きな決断だった。中原自身の内的な資質のほかに、外から働きかけた触発因がべつにありはしないか。

そう考えたとき、湯川秀樹研究室での先輩にあたる武谷三男の存在が見逃せぬものとなる。武谷は、湯川秀樹のノーベル物理学賞受賞(1949年、日本人初)につながる素粒子の研究にも多大な貢献をなした、物理学界の若き俊英であった。が、同時に、すでに敗戦後の46年には、鶴見俊輔らと『思想の科学』を創刊するなど歴史哲学や科学批判に大きな関心を寄せ、「創造のための批評」で中原が美術評論募集一席を獲得する直前の54年には、すでに『弁証法の諸問題』を世に問い、思想界デビューを颯爽と果たしていた。

最初に断っておけば、武谷は原子力の平和利用の推進を唱えた人物である。ただし、その立場には独得な背景があった。1950年代の初頭、世界的に原子炉開発の気運が高まると、被爆国であることへの猛省に立ち、国内の多くの若手物理学者が反対するなか、武谷は、むしろ被爆国の日本がこれをリードし、欧米による競争を牽制するべきだと唱えた。が、英米戦勝国からの技術の輸入と貿易の対象として原子炉をとらえる中曽根康弘と正力松太郎の政治的な画策により、原子力の自国研究、原子炉の自力開発という選択肢はあっけなく絶たれてしまう。

理論および工学が自国で醸成されない原子炉の輸入・貿易体制に危機を感じた武谷は、姿勢を一転。未来に起き得る核の惨禍を想定し、警鐘を鳴らした。当時まだ提唱されていなかった低線量被曝をめぐって、安全と危険を線引きする「しきい値」と言えるものはなく、結果的に社会的な要請から被爆者に押しつけられる「がまん値」にすぎないと主張したのだ(これが今日の福島原発事故以後の低線量被爆をめぐる一連の論争に直結する歴史的な素地となったのは言うまでもない)。すでに53年、京大から立教大学に移っていた武谷は以後、原子力研究の辺縁から痛烈に核科学を批判する在野の科学者となる。この間の経緯を以下、いま少し詳しくみておこう。

中原佑介が「創造のための批評」で理論物理学から美術批評に転じることになった翌年の56年元旦、湯川秀樹は日本初の原子力委員会の委員となる。が、湯川は翌年の3月には病気を理由に辞任。この辞任劇には、委員長であった正力松太郎の強引なやり方への抗議の意が孕まれていたようだ。

湯川の原子力委員会辞任に先立つ56年1月、政府の主導で、研究用原子炉の宇治への設置が計画されると、武谷三男らは水源が近いことに強く反発。計画は宇治から茨木近くの阿武山に移されたが、同じく下流住民の水源となることから、反対運動は市ぐるみへと展開してゆく。これは、自治体住民による原子炉反対運動の先駆けとしても画期的であった。

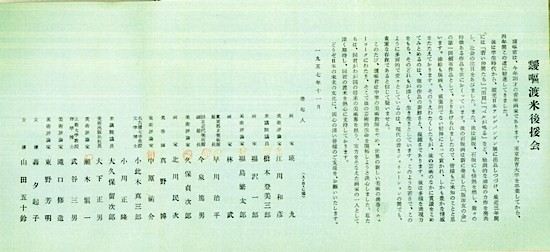

ところで、中原の「創造のための批評」には、いささか唐突に「民衆」なる語が散見される。政治に深い関心を寄せ、みずから行動もした針生一郎ならともかく、中原がこの語をいかなる意味で使っているのか長く不明であったが、こうした歴史的な背景を念頭に入れれば、異なる角度から再読することができるかもしれない。もっとも、思想家として「民衆」と行動をともにしていた武谷からの影響が中原にどの程度及んでいたかについて、具体的な材料は見あたらない。ゆえに同じ湯川研究室に在籍したとはいえ、武谷と中原とのあいだに、どの程度の意見交換があったかもわからない。が、先日、東京都現代美術館で開催された靉嘔展で、靉嘔が米国に発つ壮行会の発起人に、中原と並んで武谷の名前があったので、中原が美術批評家に転じたあとも、二人が顔を合わせる機会があったことは間違いない。

「靉嘔渡米後援会」資料 1957年 作家蔵 | 発起人リストの中程に中原、左寄りに武谷の名が見られる。

「靉嘔渡米後援会」資料 1957年 作家蔵 | 発起人リストの中程に中原、左寄りに武谷の名が見られる。いずれにせよ、ここから我々が汲み取るべきなのは、一見しては無関係に思われる原子力研究と美術批評のあいだに「中原佑介」という名を置くことで、3月11日以後、両者のあいだに新しい橋を架ける可能性だろう。

たとえば、原子炉のように人命を直接、毀損する過酷事態こそ引き起こさぬものの、僕は、原子力発電所と美術館とのあいだに、3月11日以後、前は思いもつかなかったような密やかな類似性を感じるようになった。

今回の大規模なメルトダウン事故のきっかけが地震によるものなのか、津波によるものなのか、あるいは耐震基準の軽視など施設そのものに由来するのかについて、まだ詳しいことはわかっていない。はっきりしているのは、原発の全電源喪失という事態が、直接の核燃料の溶融を引き起こしたことくらいだ。

この全電源喪失が、もし美術館で起きたとしたらどうだろうか。かりに、核燃料を封じ込める圧力容器にあたるのが収蔵庫、その外にあってより大きく実質ある空間となる格納容器を展示室と考えてみよう。その場合、「核燃料」とみなされるのは、「美術史」という制度にエネルギーを提供する「熱源」としての美術作品ということになるだろう(これにならって言えば、ジルコニウムの皮膜は、堅牢なクレートや額枠などがこれにあたるかもしれない)。両者は、外気に直接、触れることがないよう、公的な保護を受けたうえ、何十もの防壁で守られている。

人間にとって危険極まりない核燃料と、豊かな知的鑑賞の対象であるべき美術作品という違いを、かりにカッコに括ってみれば、そこには国等による公的な保護という側面が見えてくる。

が、ひとたび全電源を喪失したとき、美術館はどうなってしまうだろう。季節にもよるだろうが、ちょうど今時分のじめじめした梅雨時なら、空調を失った収蔵庫はすぐに高温・多湿となり、たちまち、カビなどの雑菌によって「溶融」し始めるだろう。ゆえに「ベント」が必要だとしても、作業はすべて暗闇のなか、手探りで行わなければならない−−−−はたしてこれは荒唐無稽な仮想にすぎないだろうか?

リアス・アーク美術館のウェブサイト。震災以降の復旧作業を経て、7月末に仮オープンを予定している。

リアス・アーク美術館のウェブサイト。震災以降の復旧作業を経て、7月末に仮オープンを予定している。いや、そんなことはない。ここで書いたような事態が、3月11日の震災直後から、実際に気仙沼のリアス・アーク美術館を襲ったのである。私はこの施設を2011年の6月に訪ねたが、地震によって随所が歪み砕けたガラスが散乱する館内は、心のどこかで福島第一原子力発電所を想起させずにはおかなかった。震災が3月のとりわけ寒い季節に起きたのは不幸中の幸いであった。もしもこれが梅雨時や真夏に起きたとしたら、作品や資料はたちまち、不可逆的に「溶融」していただろう。いわば、冬の冷たい外気が原子炉を冷やす天然の海水の役割を果たしてくれたのだ。

が、行政は美術館の生命維持線というべき電源確保になかなか理解を示さず、学芸員による懸命な交渉により、リアス・アーク美術館に空調が回復したのは、「メルトダウン」寸前ともいえる5月のことだったという。

なぜ、このようなことが起きるのか。すでに指摘した通り、原発と美術館とのあいだには、近代以後の先進技術・制度として海外から輸入し、「よきもの」として広報周知しようとする国策のありよう(美術作品の平和利用?)において、一定の並行性が見られる。前者は経済産業省、後者は文部科学省の管轄という違いはあっても、西洋から輸入された先進の制度と、それを国民へと啓蒙・教育普及する一方向的な図式においては、両者は同じ啓蒙的な(=無知を教え導く)価値観のなかにある。だからこそ、かつてランド・アートやアース・ワークをきっかけに「脱美術館」の運動が起きたとき、それはちょうど、アメリカの政治の季節に同期していたのではあるまいか。そして気がつけば、日本には数えきれないほどの美術館が建ち、財政の問題を抱えながら、その行く末を案じられている。もしかしたら、今後「廃館」となる美術館が出ないという保証もない。

かつて武谷三男は、どうしても原子力発電が避けられないのであれば、日本人みずからの手で原子炉の基礎研究や自前の開発をできることが重要と考えた。はたして日本の「美術」は、武谷が言うような意味で、欧米から自立・自律しているだろうか? どんなに精密に見えても、結局はできあいの理論や技術のアレンジメントや解釈にとどまっていはしないか。僕らが美術館を必要とすることは自明だが、それでもなお、僕らには、僕らなりの「脱美術館」の運動が考えられてもよいはずだ。

中原佑介という、原発と美術を繋ぐ批評家の死から時が経つにつれ、こうした日本の美術をめぐる基底が、にわかにあきらかになるように思われる。思えば、中原祐介という批評家こそ、死の直前に至るまで「脱芸術」を唱え続けた当人にほかならなかった。