芸術よりも祭のほうが僕にとっては重要です。大地の祭なんです。 過疎地域の再生を目標に掲げ、760平方キロという広大な地域で開催される『大地の芸術祭』。「難産」の果てに、世界最大級の国際芸術祭にまで育て上げた総合ディレクターに聞く、芸術祭の過去・現在・未来。 前編はこちら httpView More >

芸術よりも祭のほうが僕にとっては重要です。大地の祭なんです。 過疎地域の再生を目標に掲げ、760平方キロという広大な地域で開催される『大地の芸術祭』。「難産」の果てに、世界最大級の国際芸術祭にまで育て上げた総合ディレクターに聞く、芸術祭の過去・現在・未来。 前編はこちら httpView More >

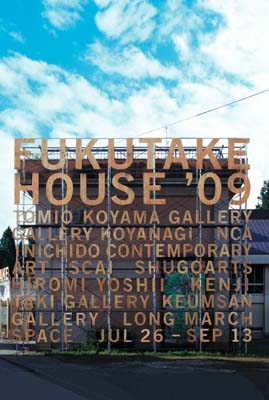

クロード・レヴェック「静寂あるいは喧噪の中で」 2009年 都市部のギャラリーや美術館を離れ、大自然の中で、また静かな里山で、世界中から集まったアート作品を感じる体験。「現代アートは自然の豊かな場所でこそ輝く」と総合プロデューサーが語れば、「これは大地の祭(まつり)なんです」と総View More >

『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2009』総合ディレクター 芸術よりも祭のほうが僕にとっては重要です。大地の祭なんです。 過疎地域の再生を目標に掲げ、760平方キロという広大な地域で開催される『大地の芸術祭』。「難産」の果てに、世界最大級の国際芸術祭にまで育て上げた総View More >

いちばん味わいたいのは作品が生み出される「出どころ」。 そこに触れたい、そこときちんと付き合いたいだけなんです。 世界中で出会った情景をもとに、「高木印」とでも呼びたい映像処理と音楽で紡ぎ出される、儚げで美しいイメージたち。数年前だと高木の紹介文はそういったものだったが、昨年バンView More >

「名建築」と言われる日本館はテント小屋と化す。大運河に面する歴史的建造物は美術館に生まれ変わり、内部の一室には「マネキン彫刻」の写真が展示される。いずれも、日本人アーティストと建築家の手になるものだ。やなぎみわ、安藤忠雄、杉本博司。3人の表現者がこの夏、水の都を熱く滾(たぎ)らせView More >

テーマは「生と死」「過去と未来」「日常と祝祭」。 次の世代のために作っていきたい。 ポートレート:永禮賢 本年度ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館出品作家に選出された作家に、旧作、新作の制作意図と背景について聞く。なぜ「テント」で、なぜ「女性だけの旅の一座」なのか? そして、ヴェネView More >

もうひとつの世界をつくる——理想の美術館建築とは? 数々の美術館を設計した建築家と、『建築』写真シリーズを発表し、最近は設計も手がける現代美術家。国際的に活躍するふたりの表現者が、美術作品を発表する場としての建築空間について語り合う。アートのための理想的な「ハコ」とは? AndoView More >

刺す糸、縫う糸−−感性と思考のミシン 取材・文:内田伸一(編集部) ポートレート:永禮賢 古ミシンで生み出す驚くべき刺繍作品は「絵画と見間違えるような」と形容されることも多い。緻密な表現の陰には常にコンセプチュアルな側面(例えば異メディアによる絵画史への言及(?)も垣間見えView More >

来るべき未来に向けて 取材・文:大西若人(朝日新聞記者) ポートレート:池田晶紀 「来るべき未来に向けて、どうやって開いてゆけるか。 平面計画も、素材の質感も」 西沢立衛がこう語ったとき、久しぶりに本来の意味での「未来」という言葉を耳にした気がした。未来を語れた20世紀が終わり、View More >

軽やかなジャンルの越境者 取材・文:國崎晋 自身が率いるレーベル「raster-noton」のライブツアーのため、12月に来日したカールステン・ニコライ。撮影に使わせてもらったインスタレーション「invertone」の展示がICCでスタートしたのも2008 年であり、「日本に来るView More >

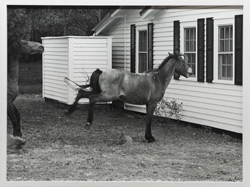

馬と花のフーガ 取材・文:山内宏泰 米国ジョージア州のカンバーランド島には、たくさんの馬が生息している。人に飼われていたものがいつしか野生化したという。そんな馬の群れにロー・アスリッジはカメラを向けて、『Horses』というシリーズを生み出した。 Horse by the HouView More >

「1+1>2」の快楽 取材・文:内田伸一 ポートレート:永禮賢 ペットボトル、フィギュアなど身近な工業品を大胆に結合させた、コミカルかつどこか不穏な作品群。流木からDIYショップに並ぶ木片までを奔放に組み合わせた、魔術的にも見えるシリーズ。そして、白地図の輪郭部を切り貼りして新たView More >