大阪・関西万博が開催される2025年、当館では「MOMAWコレクション」と題して1階展示室、2階展示室でコレクション展を拡大して開催しています。MOMAWとは和歌山県立近代美術館の英語名The Museum of Modern Art, Wakayama の頭文字を取ったものですView More >

大阪・関西万博が開催される2025年、当館では「MOMAWコレクション」と題して1階展示室、2階展示室でコレクション展を拡大して開催しています。MOMAWとは和歌山県立近代美術館の英語名The Museum of Modern Art, Wakayama の頭文字を取ったものですView More >

生きつづける絵画の、源を求めて。 岐阜県大垣市で1905年に生まれ、1999年までほぼ一世紀を生きた画家・村井正誠(むらい まさなり)は、幼い頃に和歌山県へ移り住み、豊かな自然と文化の中で育ちました。とりわけ小学生から中学卒業までの多感な時期を過ごしView More >

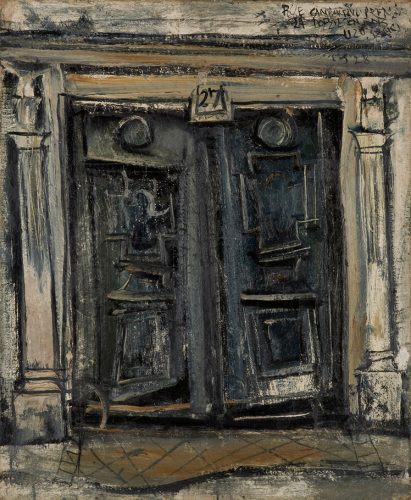

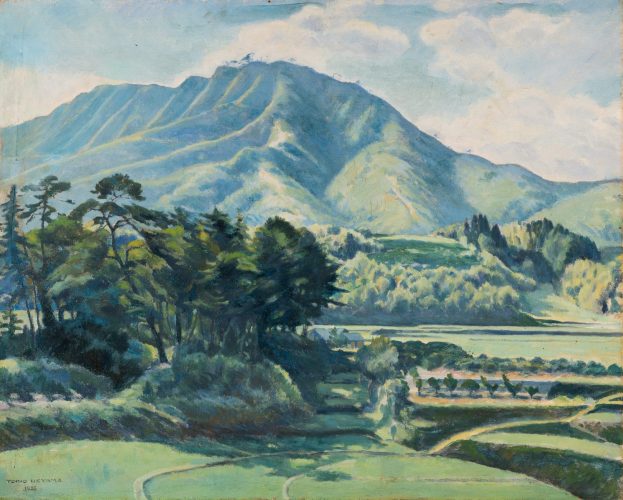

上山鳥城男《鳥屋城山》1936(昭和11)和歌山県立近代美術館蔵 和歌山県立近代美術館は、明治期からの「近代」という時代の美術を対象として、美術館活動をおこなっています。和歌山ゆかりの美術家を中心に、その活動を顕彰/検証することは、当館にとって大切な仕事のひとつですView More >

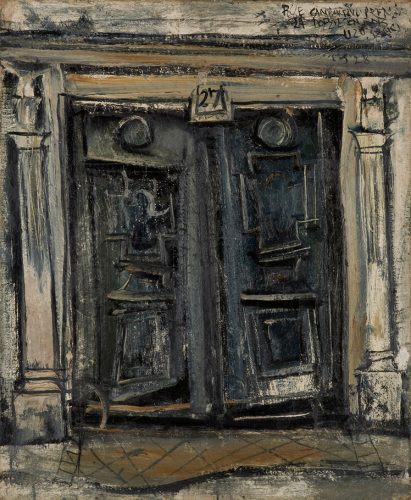

高井貞二《エミグラントの街》1940年 和歌山県立近代美術館蔵 美術と歴史——ともに学校教育における科目や分野の名前です。これらに共通する部分があると感じたことはありますか? 美術作品にはそれが生み出された時代や社会、また人間の心のありようが映し出されています。私たView More >

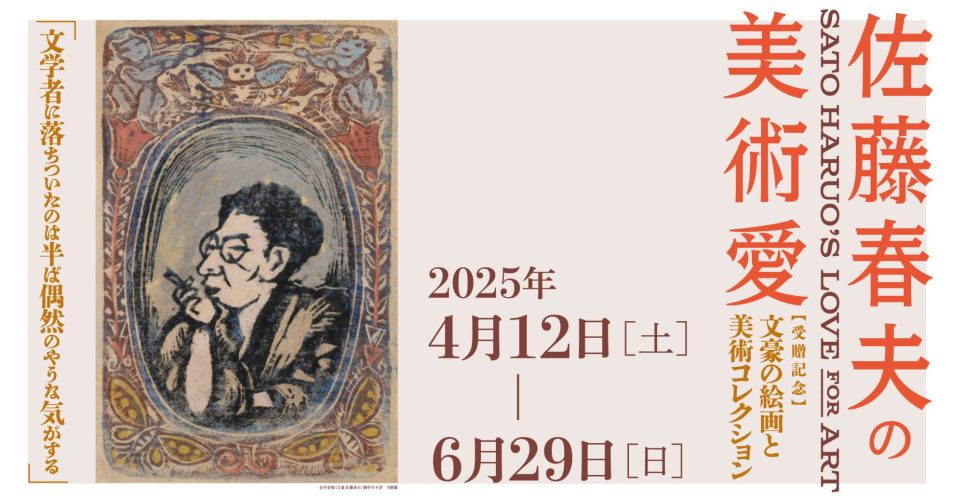

佐藤春夫旧蔵の美術作品を中心に、春夫と美術の関わりを紹介 和歌山県新宮市に生まれた佐藤春夫(1892〜1964)は、明治から昭和にかけて、詩や小説の創作を中心に、文学の世界で大きな足跡を残しました。同時に春夫は、「二十のころの希望は文学と美術との二つに分かれていた」と回想しておりView More >

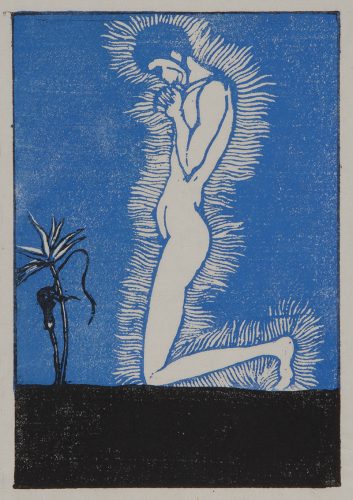

1914年9月、3人の美術学生、田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎によって刊行された木版画と詩の作品集『月映(つくはえ)』。心の内面を見つめ、しずかに映しだすように生み出された珠玉の作品を、刊行から110年となるのを記念して一堂に展示します。 ただひとつ残された私輯(ししゅう)『月View More >

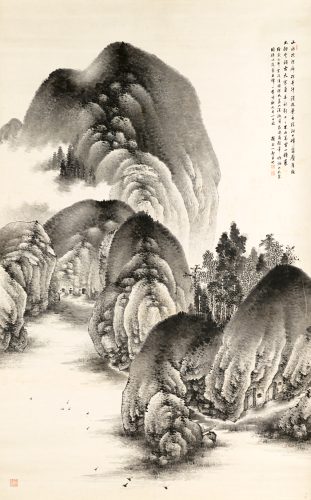

南画(なんが)とは、中国絵画に影響を受けて江戸時代に成立した、主に山水や花鳥を描く絵画です。中国の高官が余技としてたしなんだ文人画(ぶんじんが)や、中国江南地方の温暖な風景を柔らかな筆づかいでとらえた南宗画(なんしゅうが)を起源とするもので、江戸中期からView More >

河野愛《こともの foreign object (clock)》 2024 インスタレーション 「こともの」——この不思議な響きのことばは、「コト」と「モノ」でしょうか。それとも「こども」に関する何かでしょうか。美術作家の河野愛(かわの あい/1980– )は近年、「こともの」とView More >

川端龍子《芭蕉翁》1923年 和歌山県立近代美術館蔵 和歌山県立近代美術館のコレクション展では、開館以来の活動を通じて築いてきた1万点を超えるコレクションから作品を選び、およそ季節ごとに展示替えを行いながら、和歌山ゆかりの作家を軸とした近現代美術の流れを中心に、特集コーナーも設けView More >

茶碗ちゃうで ― 陶芸が開拓した新しい表現の世界をふりかえる 20 世紀後半、第二次世界大戦後の京都を中心に、陶芸によって新たな表現の世界を開拓する作家たちがあらわれました。彼らは、やきものの技術を使いながらも、従来の茶碗や花瓶といった実用のための陶器から独立した、美術とView More >