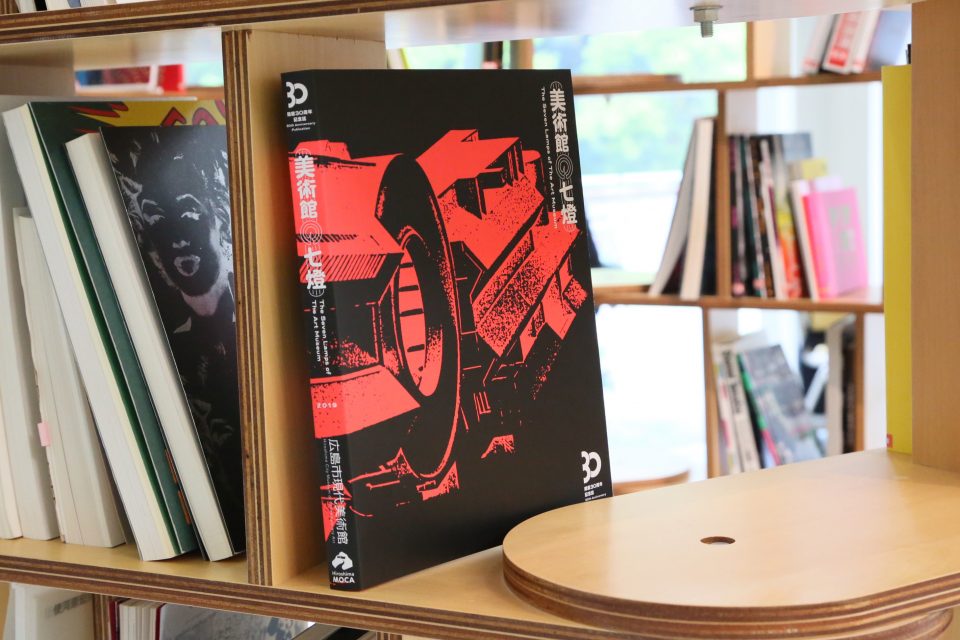

広島市現代美術館は1989年(平成元年)に公立館としては国内初の現代美術を専門とする美術館としてオープンしました。つい先日、5月3日に30周年を迎えた当館では、現在、七つのキーワードから美術館の活動を振り返り、美術館そのものを考える展覧会、開館30周年記念特別展「美術館の七燈」(View More >

広島市現代美術館は1989年(平成元年)に公立館としては国内初の現代美術を専門とする美術館としてオープンしました。つい先日、5月3日に30周年を迎えた当館では、現在、七つのキーワードから美術館の活動を振り返り、美術館そのものを考える展覧会、開館30周年記念特別展「美術館の七燈」(View More >

瀬戸内国際芸術祭2019県内連携事業/高松市美術館コレクション+(プラス) ギホウのヒミツ ― O JUN、鬼頭健吾、田淵太郎とともに 特定のテーマのもと美術館コレクションとゲスト作家による作品を組み合わせて紹介する「高松市美術館コレクション+(プラス)」。今回はView More >

フランツ・ヴェスト《無題》2011年 Estate Franz West, Vienna, © Archiv Franz West, © Estate Franz West いま抽象芸術が復活しています。前世紀初頭の前衛芸術としての抽象と戦後美術批評に擁護されたアメリカの抽象が、View More >

アルベルト・ジャコメッティ《ヤナイハラ Ⅰ》1960-61年 国立国際美術館蔵 撮影:福永一夫 アルベルト・ジャコメッティ(1901-66)のブロンズ彫刻《ヤナイハラ Ⅰ》(1960-61)の収蔵を記念して、「コレクション特集展示 ジャコメッティと Ⅰ」を開催します。 20世View More >

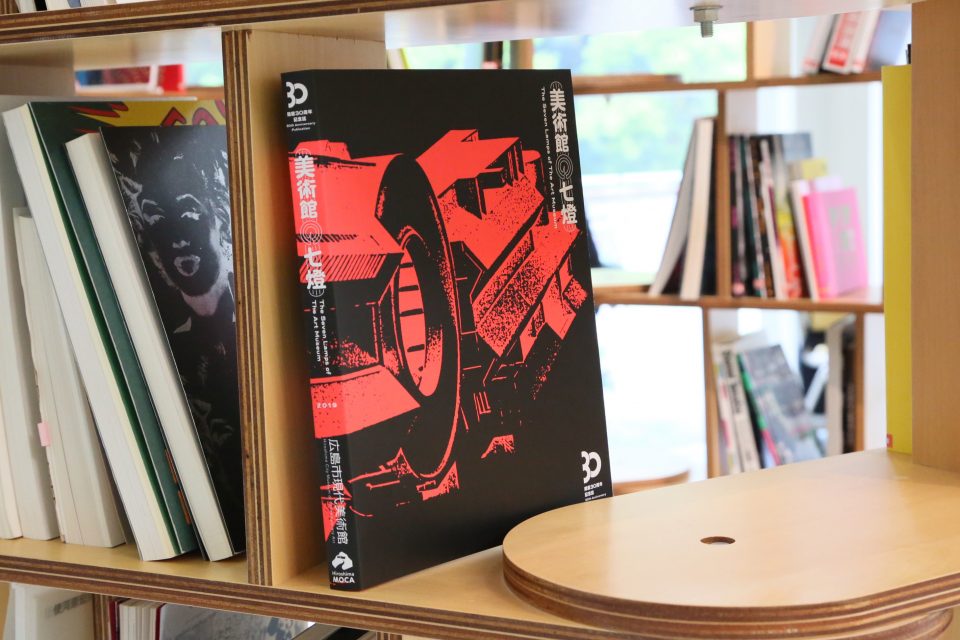

2019年4月2日(火)-6月23日(日)

リニューアル・オープンを記念し、愛知における作家の自主的なグループ展の先駆けとなった洋画グループ「愛美社」による展覧会の第1回展が開かれた1919年を起点に、愛知の前衛的なアートシーンを揺り動かしてきたムーブメントや事件をめぐる企画展を開催。

加藤 翼 《Break it before it’s Broken》2015年 Photographing by Yukari Hirano, Courtesy of MUJIN-TO Production 改修工事のため休館していた豊田市美術館は、2019年6月1日View More >

本日 5/19[日]、晴れ予報のため「川村亘平斎とオオルタイチの影絵と音楽」公演は中庭で開催いたします。 「一般券」「ガーデン予約券」いずれのご予約のお客様もご参加いただけます。 午前 11 時より原美術館受付にて当日券も販売いたします。 (一般 3,000 円、学生・原美術館メView More >

大竹伸朗は1980年代初めにデビュー以降、絵画を中心に、印刷、音、写真や映像などの多彩な表現を展開し、その活動は現代美術の世界だけでなく、文学やデザインなど、幅広いジャンルに影響を与えてきました。その中で、本展では、1970年代から現在までの約40年間にわたり、大竹が制作し続けてView More >

※定員につき、予約受付を終了いたしました。 The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」展の関連イベントとして、アーティストトークを開催いたします。崔在銀の発案により2014年に始まった「Dreaming of Earth PrView More >

このたび、原美術館では、崔在銀(チェ ジェウン)による発案・構成の「The Nature Rules 自然国家:Dreaming of Earth Project」展を開催いたします。 本展は、Korean War休戦後、65年余りの歳月を経て非武装地帯(DMZ / DemiliView More >

INTERPRETATIONS, TOKYO‐17世紀絵画が誘う現代の表現 ドリス ヴァン ノッテンとの共催により3日間限定の展覧会「INTERPRETATIONS, TOKYO‐17世紀絵画が誘う現代の表現」展を開催いたします。レンブラントと同時代の画家、エラルート・デ・ライレView More >

Pâques(パック)とは、フランス語で復活祭のこと。英語ではイースター。キリスト教の最大のお祭りとも言われ、イエス・キリストが十字架に架けられた後、復活したことをお祝いする記念の日です。今年の復活祭は、4月21日。毎年日程が違うのは、カトリックでは「グレゴリウス暦で春分の日の後View More >