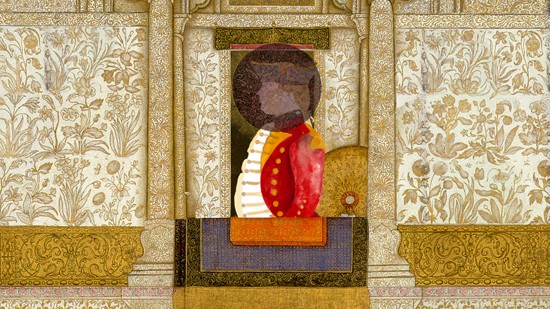

カミーユ・アンロ「偉大なる疲労」2013年 ©ADAGP Camille Henrot, Courtesy Silex Films and Kamel mennour, Paris

カミーユ・アンロ「偉大なる疲労」2013年 ©ADAGP Camille Henrot, Courtesy Silex Films and Kamel mennour, Paris第6回恵比寿映像祭 トゥルー・カラーズ

2014年2月7日(金)-2月23日(日)

東京都写真美術館ほか

http://www.syabi.com

開館時間:10:00-20:00(最終日は18:00まで)

休館日:2/10、2/17

※無料/一部有料

公式ウェブサイト:http://www.yebizo.com

2014年2月7日より、東京都写真美術館を中心に15日間にわたって、さまざまな形式で映像を問う第6回恵比寿映像祭が開催される。今回は過去5回の同映像祭ディレクターを務めた岡村恵子に代わり、2010年よりキュレーターとして同映像祭に関わってきた北澤ひろみがディレクターを務める。

「映像とは何か?」という問いに毎年ひとつのテーマを掲げてきた同映像祭の今回のテーマは「トゥルー・カラーズ」。芸術表現において重要な要素であるとともに、文化や伝統、自然環境、さらには主義、思想や国家、人種などを象徴的に示し、「らしさ」や「本質」といった意味を内包する「カラー(色)」という言葉を基点に映像について考察する。

展示部門には、先の第55回ヴェネツィア・ビエンナーレ企画展で銀獅子賞を受賞したカミーユ・アンロが受賞作「偉大なる疲労」(2013)を発表。同ビエンナーレにフランス代表として参加し、圧倒的な空間構成が評判となったアンリ・サラは「ギヴ・ミー・ザ・カラーズ」(2003)を展示するほか、90年代後半から2000年代半ばに制作された6つの映像作品を上映プログラムに出品する。東京都写真美術館の上映ホールの映写、音響システムでの貴重な鑑賞機会となる。そのほか、同ビエンナーレ韓国館代表のキム・スージャや、カミーユ・アンロとともにヒューゴ・ボス賞2014にノミネートされているハッサン・カーン、ドクメンタ13参加アーティストのスーザン・ヒラー、六本木クロッシング2014参加アーティストの朝海陽子や下道基行、2010年に第14回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞を受賞、瀬戸内国際芸術祭2013にも出品した田村友一郎などの作品も出品される。加えて、デイヴィッド・ホックニーは、これまでのフォト・コラージュを発展させた18台のマルチ・スクリーンを使用した日本では初公開となる映像作品「ジャグラーズ、2012年6月24日」を発表する。

上: ワン・ビン[王兵]「収容病棟」2013年 227分 © Wang Bing and Y. Production. 下: シャジア・シカンダー「ラストポスト」2010年

上: ワン・ビン[王兵]「収容病棟」2013年 227分 © Wang Bing and Y. Production. 下: シャジア・シカンダー「ラストポスト」2010年上映部門には、上述したアンリ・サラのほか、ワン・ビン[王兵]の『収容病棟』(2013)やラヴ・ディアスの『北(ノルテ)―歴史の終わり』のスペシャル上映、あいちトリエンナーレ2013で発表された二ナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニのシングル・チャンネル版「3.11後の生きものの記録」(2014)と黒澤明の『生きものの記録』(1955)の併映をはじめ、展示部門参加アーティストでもある川瀬慈など各プログラマーによる充実したプログラムが組まれている。プログラムのひとつを担当したソウルのオルタナティヴ・スペース・ループや東南アジア4カ国で実施されたプロジェクト「Media/Art Kitchen ‒ Reality Distortion Field」による上映プログラムはもちろん、展示部門などを通して、数多くのアジアのアーティストの作品に触れる機会を提供しているのも今回の映像祭の特徴のひとつである。恵比寿ガーデンプレイスの「センター広場」で行なわれるオフサイト・プロジェクトでも、日本、中国、韓国のアーティスト・ユニット、西京人( 小沢剛、チェン・シャオション、ギムホンソック)の映像作品を展示、公開。2月9日にはライヴ・パフォーマンスを予定。

分藤大翼、川瀬慈といった映像人類学者やかつて文化人類学を研究していたスーザン・ヒラー、そのほか、継続的なフィールドワークを制作過程に組み込んだアーティストも多数選出された今回の恵比寿映像祭では、人類学的視点による映像表現についてのシンポジウム「トゥルー・カラーズ ―多様な世界の見つめ方―」が企画されている。もうひとつのシンポジウムでは、上映プログラムのベン・ルイス『電子書籍化の波紋《グーグルと知的財産》』(2012)と連動し、知的財産の保護や電子書籍の適応を取り巻く問題を考察する。

そのほか、ライヴ・イヴェントやレクチャー、参加アーティストによるラウンジトーク、恵比寿周辺のギャラリー及び文化施設各所との地域連携プログラムなど、さまざまな企画を通して、映像が映し出す現代社会の多様性を見つめ、世界がグローバリゼーションの一途をたどるなかで見失われていったものや、その波に呑み込まれることなく守られてきたものを再考するとともに、グローバリゼーションがもたらした新たな遭遇、接触、交流によって生み出されたものや、それらが示唆する未来の可能性についての考察を試みる。

西京人「オフサイト展示に向けたインスタレーション・プラン」2013年

西京人「オフサイト展示に向けたインスタレーション・プラン」2013年