0と1のあいだ

インタビュー / アンドリュー・マークル

前編はこちら

II.

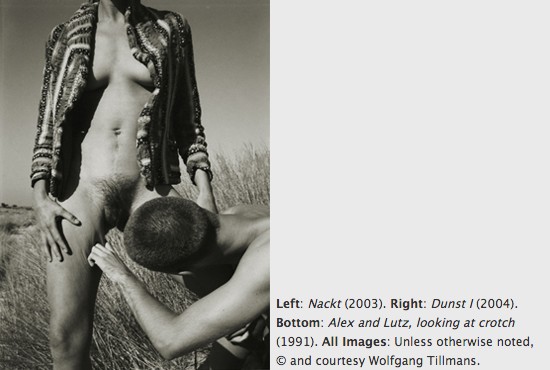

ART iT ここまで、初期の「Approaches」シリーズ(1987-88)のことや、情報があることと情報がないこと、理性的なものと理性的ではないもの、そうした相反する二極間のグレーの領域にあなたが魅了されていることについて話してきました。そこで、ひとつのイメージの種類として、陰部を撮影した写真、それがあなたにとってどのような意味を持つのかが気になりました。歴史的な先行例としてはクールベの「世界の起源[L’Origine du Monde]」(1866)を挙げられるでしょう。そこには性的なものと、率直なあるいは単純に客観的な凝視との間で揺れる戸惑いが見られます。あなたの作品にも類似したものがありますよね。クールベを想起させる構図の「Nackt」(2003)にはほとんど男性器のような女性器が、「Dunst I」(2004)には股の下から写した男性器が写され、「Alex and Lutz, looking at crotch」(1991)は股間を覗いている様を覗くという自己言及的な側面を持ちます。この種のイメージは意図的に継続しているのでしょうか。それとも、偶然によるものなのでしょうか。

WT まず、クールベを参照したということはありません。私が写真作品を制作するとき、美術史を参照することが第一の動機となることはほとんどありません。そういうことがあれば、喜んで受け入れますし、周囲にそういう空気があるのは否定しませんが、先にも言ったように、差異や効果に反応するとき、そこにはもっと近くで見たいとか、この差異に対する理解へと私を駆り立てるものがあるのです。

股間を巡るあれこれが身のまわりで広がる社会へと放射されているのに、私たちはあそこで起きていることを完全に無視したり、無視するフリをする。少なくとも、無視しようとしています。しかし、私はその境界を逸脱するという偶発的な行為に歓びを感じます。見てはいけないとされている場所を不意に見ること。私自身は経験がほとんどありませんが、異なる性別に関して、その差異に向き合おうとする子どものような好奇心もありますよね。

あのようなイメージに憤慨する人々には常に戸惑いを覚えます。世の中のあらゆることは性的なものによって回っているのに、これまで通り抑圧的な方法で扱われないと、みっともないことだとされてしまいます。

ART iT 資本主義システムにおける矛盾に引き戻されますね。「性は商品である。しかし、セックスはしてはならない」というメッセージ。

WT ふざけてますよね。ゲイ・カルチャーもすごく商業化してしまい、反抗的でオルタナティブなところはもはやわずかしかありません。私は幸運にも80年代に成長期を過ごし、80年代後半から90年代前半にかけて大人になったのですが、あの時代は公平かつ自由に出来事が起きるという好機のはじまりでした。あの時でさえ、私にはそれが貴重なものだという確信があって、自分で初めてつくった『Wolfgang Tillmans』(1995,TASCHEN)全体がひとつのマニフェストでした。あれはドキュメンタリーではないし、当時、出来事が実際のところ、どのように見えていたのかを記録したものではありません。とはいえ、同時代の若者の記録として見られてしまいましたが…。実際はごく一部のマイノリティといくつかのシナリオを用いて撮影していて、ドキュメンタリーではない。普通、木々の上に裸で座らないですよね。あれは演出です。

あの本全体や当時の作品にはユートピア的なマニフェスト…、マニフェストという言葉は適切じゃないですね。なぜなら、マニフェストは常に明確なルールがなければならない。しかし、たとえそれが難しくとも、自分の身体を恐れないこと、それが本当に重要なのだと気がつきました。今日の若い世代はこうした自分自身の身体に対する恐怖を、もっと引き受けているような気がします。例えば、ドイツでは今日、少年も少女もみな、頭から爪先まで全身くまなく体毛を剃っている。脇毛も陰毛も剃っています。先程の『Wolfgang Tillmans』に剃毛された陰茎の写真がありますが、あれは当時、身体の管理や客体化を扱うもっとSM的なものでしたが、なんだか今では至って普通の男性に見えますね。

Top: Soldiers ‐ The Nineties, Installation I (1999). Installation view at Maureen Paley, London, 1999. Bottom: Truth Study Center (Table 25) (2007).

Top: Soldiers ‐ The Nineties, Installation I (1999). Installation view at Maureen Paley, London, 1999. Bottom: Truth Study Center (Table 25) (2007).ART iT そうしたユートピア的な光景を生み出すとともに、『Soldiers: The Nineties』(1999)も同時期に制作していますね。身のまわりの世界へのまなざしに二重性を感じます。

WT 軍隊やその一部になることに伴うアイデンティティの喪失、そして、その残酷さと命の軽視に対する心の奥底に潜む恐怖を抑えようとしていたのかもしれません。80年代にはロシアがいつでも攻めてくるということが、非常に現実的なものとしてありました。東西のドイツには実際に核ミサイルが配備され、それらは互いに焦点を合わせていました。おそらくそうしたことが原因となって、兵士の持つ力に対するカウンターとして、彼を性的対象としても熱心な眼で見続けたのかもしれません。客体化しない限り、彼の力は去勢されず、彼は自分自身が投影するイメージの支配下に収まってしまう。しかし、彼を単なるピンナップやフェティッシュ化したイメージにしてしまえば、彼自身の権威は劇的に弱まっていきます。少なくとも、彼はそう思うでしょう。そこが重要なのです。彼はそこまで弱体化させられているわけではなく、いまだに銃を手にしているけど、それでも、一般にストレートの男性は自分が性的対象にされることを何より嫌がりますから。

ART iT ハンス・ウルリッヒ・オブリストの「Conversation Series」(Walther König, 2008)に収録されたインタビューで、ニュースメディア上に現れる制服の男性のポートレイトへのフェティッシュが、認識のための触媒として、「Soldiers」を展開させていったと述べていますね。

WT その通りです。個人的に具体的なフェティシズム的アングルがあり、90年代の新聞に使われているその種の画像に反応しました。そこではニュース価値のまったくない魅力的な制服の若い男性の画像が絶えず使われていました。普通、画像はなんらかのニュースを伝えるものですが、あの頃の兵士の画像は彼らが人を殺したり、戦ったりするところがまったく写されておらず、彼らは特に何をするわけでもなく、待っているだけ。もちろん、スポーツの画像も男性をまなざすことが許されたカテゴリーのひとつですが露骨すぎます。

90年にイラク戦争が始まるなど依然として戦争はあったものの、冷戦が終わった90年代にはこれといった問題はなく、恐怖に対する認識不足がありました。そうした恐怖の不在と、ヨーロッパのほぼ中心に位置するユーゴスラビアで起きた実際の戦争との間には奇妙な矛盾がありました。また、テクノ・シーンに取り入れられた徹底したミリタリー調やテクノそれ自体といったものがありました。それはまるで、新しく柔らかな90年代がとてもハードな音楽を渇望していたようで、政治における実存的な恐怖の欠乏が、週に一度、ニューヨーク・タイムズの表紙を飾る兵士の画像によって相殺される。あたかも私たちがそれを望み、恐怖の空気のためにあるかのように。

とはいえ、正直なところ、フェティシズムを抱くことはヴィジュアル・アーティストであるための前提条件だと言えるのではないでしょうか。なにかに夢中になるとき、その外見がいかに重要かを知るのですから。フェティッシュとは本質的にほとんど不条理だと言えます。いかなる有用性も持たない。つまり、パラドックス。しかし、あらゆるアートもまた、音や表面の手触りの体験に対する高次元での歓びや充足感になんらかの形で帰するため、フェティシズム的だといえるでしょう。ほとんど性的なものとして語られないのは、おそらくそれが非性的でもあるから。しかし、フェティシズム的側面を持つ人々は、ある種の視覚的イメージを実に上手に理解します。誰もがそうだというわけではありませんが。

Top: Silver 114 (2012). Bottom: Silver 107 (2012).

Top: Silver 114 (2012). Bottom: Silver 107 (2012).ART iT それでは写真それ自体がフェティシズム的だというわけではなく、それはただの一枚の写真で、それをどう解釈するかは観客次第だということでしょうか。それはどこかあなたの抽象写真のメカニズムにも似ています。例えば、再現と抽象の間の定義を崩していくかのような「Silver」シリーズが挙げられるかと。

WT そうですね。「Silver」シリーズは私の作品の中でも最もフェティシズム的かもしれず、自己性愛のようなものが見られます。それが何かははっきりとわかりませんが、擦れ(friction)なのかもしれません。意味のないものに胸が躍るのは、不条理のひとつです。もちろん、花もまた突き詰めていくと無意味です。しかし、「Silver」では印画紙上の物質の意図しない痕跡があり、それらは私の影響下にありながらも私がコントロールできない自然の化学反応です。ゲルハルト・リヒターが抽象的な画像が何を意味するのかなど知らないと言っているのを見ると、いつもひとりで笑ってしまうのですが、あれはそういうフリをしているだけでしょう。おそらく私には彼の言いたいことがわかります。それは私たちがどちらも抽象的な画像が実用的でなく、無意味だという点で同じことを話しているということです。とはいえ、究極的に目的を持たないものへの驚くべき意味や歓びこそが、まさにフェティシズム的瞬間のための刺激的な緊張を生み出すのです。

ART iT 形式的なレベルだけでなく、個人的にリーディング・プロジェクトとして捉えている「Soldiers」や「Truth Study Center」といったプロジェクトにも、視覚的な領域といわゆる「リアル」とされるものの間にフィードバック効果があるという考えは、あなたの制作におけるひとつの特徴として表れていると思います。例えば、ホテルの一室の写真「Jurys Inn」(2010)では机とテレビ、テレビに映る部屋の様子、壁に掛かる鏡などが写っています。これはあたかもさまざまなリアリティが同時に集まるパリンプセストかであるかのようです。そこには鑑賞者も含まれています。

WT この場合、私が最初の鑑賞者であり、鑑賞者がなんらかの形でその状況に自分自身を共犯にし、巻き込んでいるのは明らかです。そこにいたという事実による単純な共犯であり、もつれ。西洋式の生活という環境に自分が巻き込まれているという感覚。例えば、自分が潔癖主義という立場をとらないことをはっきりとさせたい。私は混沌の一部なのです。この写真は重要なものなので取り上げてくれてよかったです。

ART iT 最初はポスト・スノーデン時代ということもあり、テレビモニタには部屋の映像が流されているのかと思いましたが、よく見ると、それは単純にモニタに反射しているのだと気づきました。この作品はテレビやコンピューター、スマートフォン、タブレットなど、遊びや娯楽の仕組みを通じて、私たちの周りに築き上げられていく監視社会への言及にもなっていますね。

WT この写真には趣味の問題も含まれています。この部屋のあらゆるものが酷いデザインで、本当に醜悪だけど、そのために誰かを怒鳴るわけにはいきません。誰もがそう考えたり、気にしているわけではないからね。壁に絵が欲しくて、そして当たり障りのない抽象的なパターンで構成された絵をポンと壁に掛けるという人もいる。抽象的なパターンを制作している私がどうしてそれを笑えるでしょうか。この赤い絨毯……これ、美しい?それとも本当に酷い?自分がこの写真に関与していることを認めるのはもちろんなかなか難しい。だからといって、すべてを見通したような視点やメロドラマ風の写真レポーターの状況に身を置き、離れたところから批評するようなフリは、どちらかといえば、自分に対して甘いやり方でしょう。私はそのような批評に陥らないよう気をつけつつも、はっきりと話そうと考えています。

ヴォルフガング・ティルマンス|Wolfgang Tillmans

1968年レムシャイト(ドイツ)生まれ。ベルリン在住。ボーンマス(イギリス)にて写真を学んだ後、ロンドン、ニューヨーク、ベルリンに移り住む。1980年代から雑誌『i-D』などでの作品発表、特徴的な写真の展示方法などで頭角を現すと、欧米各地を中心に数多くの個展を開催し、2000年にはターナー賞を受賞する。その後もテート・ブリテン(2003)やシカゴ現代美術館(2006)などで大規模な個展を開催、また、自ら編集を手掛ける作品集も継続的に発表している。さらに、ここ数年はサンパウロ近代美術館(2012)、コロンビア中央銀行美術館(2013)、リマ美術館(2013)、ビスアレス美術館(2013,チリ)と、南米での展示機会も増えている。日本国内では、東京オペラシティ アートギャラリーでの大規模な個展『Freischwimmer』をはじめ、横浜美術館、原美術館、京都国立近代美術館などの企画展で作品を発表している。また、ワコウ・ワークス・オブ・アートでは1999年の初個展以来5度の個展を開催。各個展に合わせてアーティストブック”Wako Book”シリーズを発表している。

また、同ギャラリーにて開催中の個展『Affinity』(2014年1月18日-3月15日)に合わせて、『Wako Book 5』及び、美術出版社より日本初となる作品集『Wolfgang Tillmans』を刊行。