0と1のあいだ

インタビュー / アンドリュー・マークル

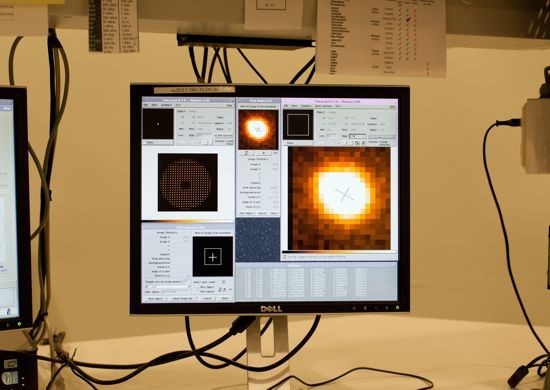

Guide Star, ESO (2012). All images: Unless otherwise noted, © Wolfgang Tillmans, courtesy Wolfgang Tillmans and Wako Works of Art, Tokyo.

Guide Star, ESO (2012). All images: Unless otherwise noted, © Wolfgang Tillmans, courtesy Wolfgang Tillmans and Wako Works of Art, Tokyo.I.

ART iT 以前、リアム・ギリックにインタビューする機会がありましたが、彼の実践には言うまでもなく建築、都市環境、そうした構造の一部としての無味乾燥な統制の形に対する観察というものがあります。そうしたことを考えながら、『Neue Welt』(2012)に収録された写真を含む近作や今回展示されている写真を見ていく中で印象的だったのは、それらの写真にグローバル資本主義社会が構築する環境や、そうした環境の私たちの視覚や身体への影響関係を観察するというギリックと似たようなテーマが見られたことです。花や静物による思索の時、ポートレイトによる人間らしさの時、そして、いきなり観客をその前に立ち止まらせるような、タイムズスクエアにあるピラミッド型の構造物とそこに展開する巨大なフィットネスの広告[「Times Square LED」(2010)]へと推移していく。このようなイメージの編集リズムは、先の印象を裏付けるものとなりました。さらに、最新刊の『Wako Book 5』(2014)収録の空港セキュリティや入国審査の数多くの写真を挙げることもできるでしょう。自身の作品のこのような側面について、どのように考えていますか。

ヴォルフガング・ティルマンス(以下、WT) 何が許可され、何が許可されないのか。何が容認可能な言動で、何が容認不可能な言動だとみなされるのか。長い間、そのような境界の侵犯に関心を抱いてきました。もちろん、都市空間は私たちの共生のあり方を必然的に管理します。私たちが規範や規則を必要としているので、そうあるべきなのでしょうが、同様に、物事はますます管理された行動様式へと向かい、資本主義は自由や制御不能なものに耐えきれないことも十分にわかっています。これは本当に悲しいことですが。

20年前の西洋では資本主義社会が機能していて、あらゆる空間の潜在的用途を管理する必要が感じられなかった。しかし、資本主義が世界中に浸透し、常にもっと、もっと、もっとと広がっていきます。人々はますます見解や言動、適応の仕方を口にするようになり、私は世界の表面にそれを読み取れるのです。

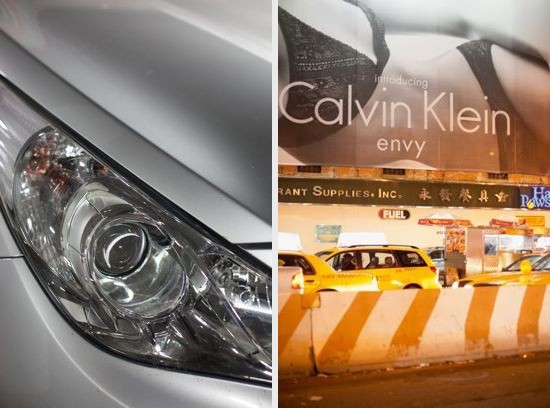

私はかつて物事の表面について、また、いかにその表面にそのものの核となるものが刻まれているのかについて話したことがあります。あらゆるものに対して絶対的に正しいというわけではありませんが、自分が数々の状況でそのようなものを読み取ることができるのだと気づいたのです。ある意味、私は批評的な視点を持っていて、その一方で、絶望したり、ただただ責任の所在を明らかにするだけなんてことはありません。車のヘッドライトの写真[「Headlight」(2012)]はいい例ですね。これは誰を非難しているわけでもない。いかにそのヘッドライトが酷いかを言おうとしているわけではありません。実のところ、ちょっと酷いと思っていますが、今日、ああいう車は非常に好戦的に見えますよね。しかし、私はあれらを奇妙で荒唐無稽な光の彫刻、ロシア・アヴァンギャルドのナウム・ガボの異様なオブジェのようだとも思っています。そういうわけで、自分が生きているこの世界に魅力も感じています。

Left: Headlight (d) (2012). Right: Envy (2010).

Left: Headlight (d) (2012). Right: Envy (2010).ART iT あなたが撮影した都市の商業空間の写真からは、たとえひとつのフレームでさえも、その中に相互に重なるイメージの多数のレイヤーが常に存在していて、資本主義の典型的な入れ子構造の美学を感じます。例えば、「Envy」(2010)という写真は画面最下部の道路から始まり、コンクリート製の柵、車、漢字が記された壁と続き、その上にカルバン・クラインの下着の広告。まるでファウンド・コラージュかのような構図です。

WT これもまた物事の遊び心に溢れた側面ですね。「Envy」という写真に関して言えば、「嫉妬」のような名称で宣伝することで、私たちを思考停止にしようとしている。これは本当に間違っています。嫉妬は大罪のひとつで、そこにはまったくいいことがない。そう思うんですよ。

とはいえ、人々がさまざまなレイヤーを付与するので、世界はもちろん挿入されたあのイメージに同調などせず、常に少しだけ制御不能のままです。都市では物事が絶えず相互に重なり合い、ある意味、都市計画者や建物設計者、宣伝担当幹部が当初想定していたよりもそれはかなり無秩序なものになります。基本計画などなく、人々が常に上書きしていく都市のコラージュ的光景はかなり魅力的なものだと思います。その乱雑さが好きですね。

おそらくこれは私自身の偶然やコントロールに対する個人的関係を反映してもいるのでしょう。人生、写真作品、展覧会、自分でデザインした本などで起きることをコントロールするというアプローチの反映。自分自身の世界の中で自分があまりにも絶対的になると、世界にいる管理マニアへの批評的な眼を持てなくなってしまいます。

ART iT そうしたコラージュに対する考え方は、かなり意識的に作品に取り入れられていますか。数多くの写真にコラージュを暗示するものを目にしましたのですが。例えば、「Approaches」(1987/88)ではコピー機を使い、ファウンド・イメージから具体的なディティールを徐々に分離しています。それに、「Truth Study Center」のテーブル・インスタレーションのギャラリー空間での展示方法や、イメージを中心に置いたり、片方に寄せたりというインクジェットプリントの縁の使用法ですね。

WT 面白いですね。学校のフランス語の授業で「貼る」を意味する「coller」という単語を習ってからというもの、「貼る」という概念と「コラージュ」の関係を常に意識してきました。私にとってコラージュとはまさにあるものを別の表面に貼付けることです。クルト・シュヴィッタースの作品のように。自分が扱う素材に非常に気を使っているので、私が選ぶ技術は紙を傷めないものや紙に不安定な糊をつけないものです。そんなわけで、「貼る」という概念そのものは好きではないんですよ。

「Truth Study Center」のテーブルでは、単純に紙の重さ自体だけでレイヤーが維持されるのがすごく好きで、実際に位置は変わらないにもかかわらず、変わりやすさが暗示されています。一度テーブル上の位置を決めてしまえば、そこから変えることはありません。三年後もまったく同じように配置するつもりです。

「貼る」という考え方が嫌いなのは、実際は永久不変の言語が嫌いだからだと思います。物事がまるでたった今起きて、たとえ実際にはそんなことはしないとしても、明日には変わってしまうかもしれないというように見えるのがいいんです。この展示のインスタレーションも変えません。誰かが購入したら、ここと同じように設置します。正確に寸法も測り、図面も描いています。この15年間、すべての部屋を方眼紙に記録して、インスタレーション全体で売るようにしてきました。ですので、これらの写真の位置関係は永続的なものですが、すべてそこにピンで留めてあるだけという軽さの感触が好きなんです。

Top: Edinburgh Builders, a and Edinburgh Builders, b (1987). Bottom: Kepler Venice Table 3 (2009).

Top: Edinburgh Builders, a and Edinburgh Builders, b (1987). Bottom: Kepler Venice Table 3 (2009).ART iT しかし、壁にテープで貼られた写真もありますよね。それは「貼る」というささやかな行為ですが。

WT そうですね。でも、プリントの表面を傷めないようなテープの使用法を見つけ、そういうことが決して起こらないようにしています。

先ほど名前を挙げたクルト・シュヴィッタースからは、18歳のときに非常に刺激を受けました。彼のような作品は一度もつくったことがないけど、印刷物に対する彼の深い近接性(affinity)、それがどれだけ深い意味を持ちうるのかに影響されました。それはおそらく物事に対するモダニズム的理解によるもので、そうしたことがどういうわけか重要であると。見方によっては私もおそらくコラージュの伝統に繋がっているのではないでしょうか。

ART iT 「Approaches」でコピー機を使うに至った経緯を教えてもらえますか。

WT 興味や魅惑といった感覚からでしょうか。それに特殊な機械のボタンを押して、工業的に生産された白い紙がどう変化するのかを理解しようとしていたのだと思います。1986年か87年、基本的には最初期のデジタルプリンターを使っていました。グレースケールや高拡大率といった機能の付いている最初のコピー機で、非常に正確な画像ができましたが、同時に、たくさんのノイズや線がプリントに付いてしまうものでした。この進歩的なデジタル技術と理不尽なノイズの相互関係が、信じられないくらい美しいと思えるオブジェをつくりだし、なぜだか私にはそれが非常に表情豊かで、私自身が当時描いていたペインティングよりも価値があるように思えたのです。その頃私が好きだったシンセサイザー音楽に近いものでした。

自分が理解したいと思っているものの虜になった時期だったんだと思います。そして、それがイメージを見る行為の端緒となり、拡大したものを拡大し、さらに拡大していく。ノイズの上にさらにノイズが重なっていく。どこが表面なのか。これは何なのか、と。でも、あれが最初の訓練でしたね。

Left: Tag/Nacht (2009). Right: Times Square LED (2010).

Left: Tag/Nacht (2009). Right: Times Square LED (2010).ART iT それはイメージがどう作用するのかの核心を突くような導入だったのではないでしょうか。デジタルコピー機を使っていたわけで、「Approaches」がデジタルメディアが歩むことになる方向性に先んじていたとしても驚くことではありませんね。今日、イメージはほとんど何のためらいもなくコピーされ、さらにコピーされ、トリミングされ、加工されます。つまり、イメージは決して完成することがない。

WT そうですね。「Approaches」は10年前に比べ、今日の方が価値を増していると私自身強く感じています。10年前はそうしたことに人々があまり関心を示しませんでしたが、解像度やディティールの問題、再現性や何が記録され、何が記録されないかといった問題は、今日、私の作品に顕著に表れています。例えば、この展覧会に出しているパソコン画面を写した二枚の写真。これはチリの欧州南天天文台で撮影したもので、天文学者が望遠鏡で見ている光景です。彼らも私たちと同じデジタル技術が期待するような鮮明なイメージをつくりださないという現象と葛藤しています。これは0と1というデジタルの規則による素晴らしいパラドックス。つまり、そこにはいかなるグレーも存在しないということです。

物事の境界は常に魅力的です。それはゲイとして育ち、物事がさまざまな方法で変化するという特徴を通じて世界を把握し、どこに境界が引かれ、境界とはなんなのかと考えてきた経験に関係しているのかもしれません。こうした魅力は「Tag/Nacht[Day/Night]」(2009)にも見られます。地球は丸いので日没頃に空を飛んでいると、地上は既に暗いけど上空には昼光が残っていて地平線付近に暗線を見えます。それは実は地球の影が大気に影響しているのです。昼があり、夜がある。情報があるところ、情報がないところ。または、星があり、ドット落ちがある。もちろん、これは知らないということを従順に受け入れているように聞こえるかもしれませんが、そんな風には考えていません。出来る限り鮮明に、具体的にしたいと思っていますが、一方で知らないということのグレーの領域に大いに慰められていて、おそらくそうしたものが社会や構築された世界、都市生活へと戻っていくのでしょう。そのような規定されていないグレーの領域は私に大きな歓びを与えてくれます。

私のサブカルチャーへの関心も関係してますね。「Approaches」を制作したのは、私がエクスタシー(MDMA)やアシッド・ハウスと出会った頃です。

私のしていたあらゆることの中心に、理性的なものと理性的ではないものが共存していたのでしょう。

ヴォルフガング・ティルマンス|Wolfgang Tillmans

1968年レムシャイト(ドイツ)生まれ。ベルリン在住。ボーンマス(イギリス)にて写真を学んだ後、ロンドン、ニューヨーク、ベルリンに移り住む。1980年代から雑誌『i-D』などでの作品発表、特徴的な写真の展示方法などで頭角を現すと、欧米各地を中心に数多くの個展を開催し、2000年にはターナー賞を受賞する。その後もテート・ブリテン(2003)やシカゴ現代美術館(2006)などで大規模な個展を開催、また、自ら編集を手掛ける作品集も継続的に発表している。さらに、ここ数年はサンパウロ近代美術館(2012)、コロンビア中央銀行美術館(2013)、リマ美術館(2013)、ビスアレス美術館(2013,チリ)と、南米での展示機会も増えている。日本国内では、東京オペラシティ アートギャラリーでの大規模な個展『Freischwimmer』をはじめ、横浜美術館、原美術館、京都国立近代美術館などの企画展で作品を発表している。また、ワコウ・ワークス・オブ・アートでは1999年の初個展以来5度の個展を開催。各個展に合わせてアーティストブック”Wako Book”シリーズを発表している。

また、同ギャラリーにて開催中の個展『Affinity』(2014年1月18日-3月15日)に合わせて、『Wako Book 5』及び、美術出版社より日本初となる作品集『Wolfgang Tillmans』を刊行。