認識 枠 行為 イベント 放置 占有

インタビュー/アンドリュー・マークル

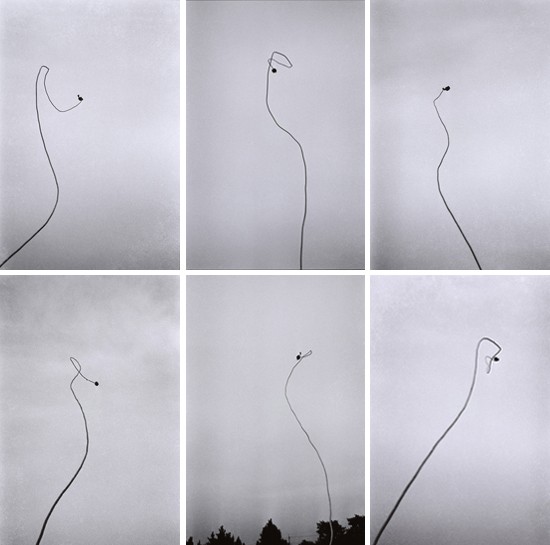

Kairitsu (1974), photo documentation of open-air work with stone and rope, Tama River, Tokyo.

Courtesy Kishio Suga and Tomio Koyama Gallery, Tokyo.

イントロダクション

ART iT 知識産業の時代において、人間同士の依存関係、人間と「もの」との依存関係はますます不可視化、あるいは画面化されています。そうした状況において、かえって彫刻という表現方法が重要になってきているのではないでしょうか。そのような現在の彫刻の状況と、1968年から現在に至る菅さんの制作は強く関係していると思うのですが、ご自身の実践を振り返り、思うところはありますか。

菅木志雄(以下、KS) 僕にとって、最初の出だしは、彫刻そのものではありませんでした。厳密な意味での彫刻は、基本に造形意識があり、ある種のかたちが存在します。僕はそうではありません。

当時、僕はおそらく日本で最初に表現形式として、意識してインスタレーションを制作した人間だと思っています。それ以前はたまたま「もの」が置いてあっても、それがインスタレーションかどうかという認識はなかったと思います。もちろん、当時のアメリカやヨーロッパで行なわれていたアースワークやランドアート、アルテ・ポーヴェラなどの変革の意識は日本にも届いていました。その上で、アートだけではなく、様々なものが変換される時期でした。経済原理も、政治的にも、ものの価値観が変わって、ものの見方ももちろん変わる。そうした中で最初に出てきたのが、インスタレーションというものでした。だから、それまでは彫刻というと、粘土や石膏、鉄など材料がある程度決まっていて、その素材の意識から出られませんでした。僕ももちろんそれはわかっていたけれども、まず、素材自体に対する意識には触らないようするという考えがありました。ものに触って、形を作っていくという方法論をとらないとすれば、ではどうしたらよいのでしょうか。

僕らが見ている空間の中には様々なものが存在し、様々な価値観があります。ただし、必ずしもそれらは彫刻と密接なわけではなく、人間が触らないと引っ張り込めません。まずそのようにして、どういうものが自分にとって必要なのか考えて、見て、触るという状況が続きました。そのうちに、表現を通じて、これを作品化するとしたら、物体的ではなく空間的にあるいは場的であり、行為を介在させることになります。従って、基本的に必要なのは、まず、「もの」。これはどんなものでもいいのだという制限なしのものに対する感性。それから、次はその「もの」がそこにあるという場所の認識。それからもうひとつは「もの」と場所を繋ぐ、あるいはもっと広い意味で認識するための行為、それらが揃わないと出来ません。作品はおそらくそういう三つの要素によって表現として成立するという考えを持っていました。

まず、僕の場合は基本的にインスタレーションを、画廊で如何に設定できるかと考えました。それまでは、ものを持ち込んで、これが作品ですよと置けばよかったのですが、僕はそれがどうしても嫌でした。だから、例えば、石、木、布、ビニール、水、土など、さまざまな要素、それは当時の言い方で言うと、自然の元素としての「もの」を決まった展示空間である画廊に持ち込んだらどうなるかを考えました。自然を人工的な空間に持ち込む。人工的な空間は、それ自体が造形的です。その造形の中にさらに僕が入っていき、造形を行なうことによって、そこで様々な問題が提起される。例えば質感について、場所について、選別が行なわれます。持ち込んだ「もの」が素直にその空間に合うことはほとんどありません。そこで、その空間と「もの」とのズレが表現の様式として浮かびました。そのズレも、それぞれの「もの」によって違います。木と空間、石と空間、水と空間、火と空間というふうに空間に対応して、それぞれ意味が違います。例えば、普通に歩いている場合には、自然を全体的に見ますよね。ところが、造形的に考えて、ひとつひとつ要素を取り上げていくと、今度は全体性ではなく、個の問題になり、個の価値観、意味性を決めていかなければいけない。そして、その意味性を自分の行為によって繋いでいくのです。その行為自体にも、かつ、「もの」自体にも意味があり、どういう具合にしてそれが表現として成立しうるかという接点を持とうとするわけです。その接点を持ついろんな思考性が造形意識として成立するのです。従って、伝統的な彫刻のように、造形的な空間の画廊の中だけで出来上がるということはありえません。ひとつの「もの」でもいろんな側面があるからです。人間はいつも同じ面を見ているわけではなくて、いろんな面を見ています。そうすると、造形的にここを使うけれども、では裏の方はどう考えるのか、見えないけれどもちゃんと存在していることを常に意識しています。「もの」には表もあれば裏もあり、横もある。外側もあれば、内側もある。内側は見てもわからないけれども、実際、この外側を支えているのは内側なのです。そういう内側に対する思考もやはり造形的には考えないといけません。一番見せたいところが、自分の思考の中で濃く煮詰まっていくのです。

画廊での場合は、見せたいところが表に出てきて、そこを一番にセッティングします。しかし、実はそれに加えて、横も、裏も、下もある訳ですから、それを感じさせなければいけないのです。物体のリアルなものを出すということは、そういう見えないところを出すことによって、見えてくるという意識が必要です。それをどこまで追求できるかということが、造形を行なう、あるいは造形を行なった上で意味を変えていく、あるいは存在感を出すというところに至るのです。

僕は画廊の中でインスタレーションをやりながら、画廊の外や近所の公園などといった場所で、イベントと称していろいろな行為性をやってきました。なぜかといえば、ここを捉える領域の思考が、画廊内だけでは収まり切らないだろうと思ったからです。特に、先ほど話した物体のリアリティ、あるいは個の実体性を出すという点で、画廊だけでは足りないと思ったのです。だから、とりあえず画廊ではこの側面を出すけれども、イベントの場合、だいたい30分から1時間、同じ素材を用いて、木や、石、水、布切れなどを用いて、どのように扱えるかを実践するわけです。その場合にはただ置くのではなく、自分が触れ、行為をしていき、行為そのものがいかにしてものに近づいていくか、行為の意味性をはかるところから始まります。だから、一定の「もの」があるとしても、自分の行為によって、もののいろんな側面、つまり多様性がだんだん開かれていき、その一方で破壊されていき、破壊された上で、段階的にまた自分の行為の中に集約してまとまっていきます。まず、ものに近づき、どういう要素があるのか確認するために分解していく。分解していき、細かくすると理解しやすくなる。従って、いかに細かくし、また細かくする方法をとるか。細かくしていって、細分化していって、自分でまずそれを行為としてやります。そうするとこれはこんなものだ、こういうところがこういうふうになっていたんだなとわかってくるのです。ものはある種のリアリティを持っていて、しかし、一見なんでもなく見える。でも、分けていくと見えてくる。そういうことを行なうためのイベントでした。ものにどう人間が触れ、現実に画廊の中にあるものが、ただ置いてあるのだけれども、その置かれた状態まで、どういう過程でものが進んでいったかを行為によって示し、もののリアリティを見せて行く。それをやっていって、最後はだんだんひとつの物体が分割されて、それをまた一種の再構成というかな、そういう再構成をしたときに、いくらまとめても、当然、最初の物体感とは違うものが出てきます。それが今度は作品として成立していくのです。周りには観客がたくさんいて、僕はここに立ち、こういうふうに見ているけれども、観客はいろんな方向から見て、違うところを見ています。今度は、そのみんなの感じている視線を集めて、僕がそれがどうなっているかということが見せられればいいわけです。そうすることによって、全体性が見えてくる。だから、どういう人間がどういう視線でものを見るかということを、僕は逆に見ているわけです。

目次

I. 認識・枠

II. 行為・イベント

III. 放置・占有

菅木志雄 インタビュー

認識 枠 行為 イベント 放置 占有