身体と名前のアレゴリー

インタビュー/アンドリュー・マークル

II. ロベール・マケールというインデックス

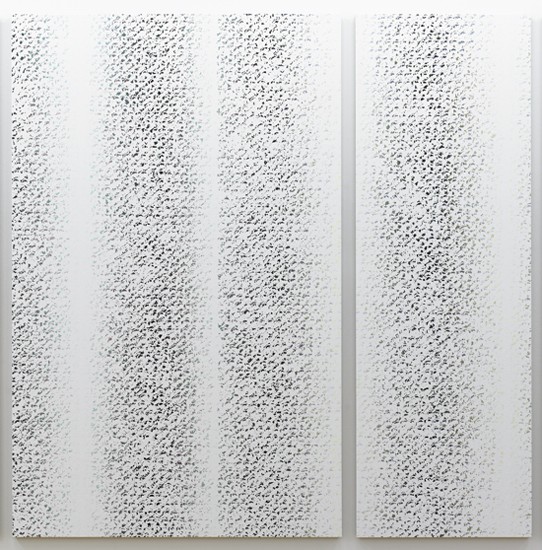

Installation view of “Chronochromes, Data, Motifs” at Rat Hole Gallery, Tokyo, 2011. Courtesy Cheyney Thompson and Rat Hole Gallery

ART iT ここまでは資本主義の組織における遠近法の隠喩的な役割について話してきました。今後数年間でなにがマーケットや消費の本質になっていくのか。これは誰にもわかりませんが、社会における大部分、そしてその機能はインターネットへと移行しつつあります。まるで、わたしたちはもはや消費していることすら意識しない、純粋な消費というところまで達しているかのようです。インターネット上のほとんどすべてのコンテンツは無料ですが、それらはみな、なんらかの形で取引されたものです。

チェイニー・トンプソン(以下、CT) 幻想のスクリーンは文字通りデジタルスクリーンに存在する。その無意識の植民地化こそが資本主義の最後の未開拓地だと友人は言います。インターネットにより、資本における潜在力がほとんど資本それ自体以上の価値を持つようになっています。フェイスブックが株式を上場しないのはそういった理由じゃないでしょうか。上場を遅らせるほど、どれほどの市場価値になるのかという期待が高まり、おそらくそれは尽きることがないでしょう。なぜなら、そこには人々の思考、生活リズム、人間関係、自己表現に関する膨大な情報がありますよね。大金に見合う価値はあるでしょう。人間は常にテクノロジーの新しい使用法を見つけ出すので、それを資本へと変換するための、より可能性の高い方法があるのではないでしょうか。

しかし、それは完全に無料なわけではありません。すべてのものの背後には巨大なインフラが存在します。例えば、中国に富士康科技集団(フォックスコン テクノロジー)という企業があり、そこでは現実に人々が働いていて、彼らが作り出すものによって、なにかが「無料」になる。そこにはすべてを機能させる物質が確かに存在し、そのためにある一定の労働力が投入されています。これはテクノロジーを考える上で非常にやっかいなことです。テクノロジーとは、さまざまな機関、調査、労働力、書類、製造といった物質的な諸力だけでなく、道具の発明とそれによるわたしたちの変化ーーそれが物質であろうとなかろうと、わたしたちはその道具の新しい使用法を見つけるのですーーの結果でもあるのです。重要なのは、テクノロジーがどのように機能しているのかについて、常にこの両面を見ておくことです。

ART iT そうしたことはあなたの制作プロセスにも言えますか。それぞれの新プロジェクトは、産業用語でいえば、調査や開発のようなものなのでしょうか。また、それらは「クロノクローム」シリーズの絵画を作り出す労働にも言えることでしょうか。

CT 「クロノクローム」シリーズでは、テクノロジーやその歴史について本当に考えさせられています。さらには、絵画それ自体をある種のテクノロジーだと考えています。これだけが、ルネッサンスを起源とする絵画の系譜を持つ、この既定の物質文化の地政学的歴史が、19世紀のフランスを経て洗練され、正統なモダニズムとしてのある疑似普遍的な地位を獲得しているということを乗り越えるための唯一の方法に思えるのです。それが物語なのです。視覚や建築や演劇に限定されることのない、しかし、それらに関連しているテクノロジーの形式としての物語。こうしたものは、携帯用の画材一式や背景幕が生産されたキャンバスに油絵といったものに由来しているのではないかと思います。そうした物語は、それ自体が徐々に更新されていくという点で、テクノロジーに似ています。こう考えた方が流動的で、絵画の歴史をより興味深く考察することができます。大学時代にイスラム美術史を専攻しているとき、まさにそのように考えていて、ペルシアの細密画が、ページやテクストとの関連で発展し、形成されてきたことを理解するために、その歴史を絵画の最高の物語として纏め上げられたものとしてではなく、絵画のテクノロジーにおけるひとつの開発として考えていました。

Chronochrome Set 10 (2011), oil on canvas, 119.4 x 190.5 cm and 63.5 x 190.5 cm.

ART iT しかし、アートを、具体的には絵画をテクノロジーとして見るとき、それは文化相対主義という考え方に対して、なにを為しているのでしょうか。皮肉交じりなのかもしれませんが、「クロノクローム」シリーズは、いわゆる普通の具象の習作とは対極にあり、慎重に考え抜かれたアルゴリズムにより展開されています。これは、テクノロジーを客観的だと見なす植民地支配的なプロジェクトへとわたしたちを引き戻してしまいませんか。

CT おそらくそうなりますね。イスラム美術史専攻の卒業論文で、遠近法について書こうとしたときにもぶつかった問題です。遠近法に関する数学的、理論的基礎は11世紀のイスラムの哲学者イブン・アル・ハイサム(965–1040)に由来します。卒論では、理論的基礎が既にあったにも関わらず、なぜ遠近法的表象がペルシアのイメージ制作において発展しなかったのかという問題に取り組みました。最終的には、卒論の大半をわたし自身に関することで費やしてしまったのですが…。おそらく、眼球に光が入る仕組みの理論的記述というものは、光学現象に関する記述の証拠となるイメージを作り出すべきだということを意味していないのでしょう。遠近法というテクノロジーが客観的真実であると見なされる問題の形成における、ある種の植民地主義者的バイアスには確かに気がついていました。

ART iT もしかしたら間違っているかもしれませんが、たしか、中国人も遠近法を発見をしていましたよね。しかし、それを表現の形式としては選ばなかった。これはたとえ事実ではなかったとしても、あり得ない話ではないと思うのですが。

CT いや、それはあってますよ。論争にもなっていることですが、ペルシアの細密画は中国やインドのペインティングからきていると言われていて、この線で考えると、いくつかの点で注目すべき類似性が見られます。その論文を書いていたのは1995年か96年でしたので、もうずいぶん昔のことですが、なんらかの方法で遠近法が組み込まれている16世紀か17世紀のインドの作品を見たのを覚えています。そこでは、遠くにあるものをページの上に、近くにあるものをページの下に描くという典型的な秩序ではなく、むしろ、単純に空間におけるオブジェの縮尺で遠近が表されていましたが、結局のところ、成熟した遠近法的空間の事例はあまりみられませんでしたね。例外的にわたしが心を強く惹かれたのは、ボンベイやイスラムのフレスコにおける遠近法で、舞台の背景画のような、ある種の背景図法として用いられていたものです。そのような伝統のなかには数多くの遠近法の事例がみられます。反復させたり、縮小したり、空間にある建築的モチーフを組織したりすることで、空間を拡張させるトロンプ・ルイユ(だまし絵)的な状況を作り出していました。西洋の遠近法の完全なる編入以前には、こうしたものが確実に存在していたのです。

ART iT 水墨画の長い伝統のなる中国では、アーティストと職人、表現と工芸の区別、アーティストによる拒絶反応があり、彼らは自分たちを商業的ではないと考えていました。現在のマーケットにおけるアーティストたちも商業体制に参入するのか、拒絶するのか選ばなければいけないという点で、同じようなことが繰り返されていると言えます。これまでは少なくともマーケットから逃れるという選択肢がありましたが、おそらく将来的にはそのような選択肢はなくなるのではないでしょうか。

CT いや、そんなことはないでしょう。「マーケット」という言葉自体、難しい言葉なので、もうほとんど使わないように努めています。わたしの作品に対する典型的なプレスリリースには、「マーケットにおけるアート作品について探求するアーティスト」という文言がありますが、現在では、わたしがやっていることをそのように記述するのは難しくなってきていると思います。そもそもこの記述がどこからきたのかもわかりませんが。

もちろん、マーケットについて話を続けることはできるし、それについて考えているけど、だからこそ、テクノロジーやアイデンティティ、物事を記述する手段としての主/客の関係性について、さらには情動や身体といった、ある意味でより形式的で、それ故に一般的だけれども、より正確であるような気がする事柄について考えるようになったのだと思います。マーケットそれ自体は本当にシンプルな形式です。それは伝統的にも、多かれ少なかれ、村に設けられた一連の商品が整理されている直線的な空間、用途のないものを集め、潜在的な流通へと乗せる場所でした。アートマーケットについて話しているとき、自分たちがなにについて話しているのか知っているようで、実はさまざまなことを話していたのかもしれません。

Both: Installation view of “Chronochromes, Data, Motifs” at Rat Hole Gallery, Tokyo, 2011. Courtesy Cheyney Thompson and Rat Hole Gallery

ART iT だからこそ、「Quelques Aspects de l’Art Bourgeois: La Non-Intervention」(2006)のような作品に対して、挑戦的で刺激的だと感じました。アートの流通は混沌としていて、アート作品のモノ性から逃れることはできません。交換という手段を通じたアート作品の流通から逃れることはできないけれど、ごく一部のアーティストは無視されようが、抑圧されようが、その混沌についてのアートに取り組んでいます。

CT その通りです。私の関心は形式的なものや物質的なものにありますが、おそらくそうした形式や物質からも政治は生じてくるのではないでしょうか。例えば、上演や展示、朗読に対する鑑賞、文学に対する記録、表現に対する技術といった、あなたが職人気質とアーティスト気質として説明したもの、こうしたものすべてがあることでアート作品というものを構成しています。ある意味では、このリストに更なる対比を付け加えていくことも可能で、しばしばこれらの言葉はほかの言葉と重なり合います。アーティストとして、こうしたことを制作中に考え続けるということが、わたしがやっているすべてのことなのではないでしょうか。

ART iT あなたの最近の展覧会タイトルに使われているインターネット用語もキーワードのリストとして理解できるかもしれませんね。そして、それらのキーワードはあなたの作品に対する批評的なテキストにて再び現れる。マーケットの話を続けないとはいえ、少なくとも、再分配という行為については興味があるのではないでしょうか。

CT そうですね。象徴的な経済として。それこそマーケットについて話すことをややこしくしているものですよね。マーケットに関しては本当にたくさんの表し方があって、それは用途のないものが置かれた空間の一領域だという形式的な記述も可能だし、労働や必然的な労働時間を介した物質の転化だと、厳格なマルクス主義者的に言ったりもできる。しかし、言語や意味において作用する経済もまた存在し、それらは奇妙なことにわたしたちが実在する物質経済と考えるものとも重なり合う。

なぜ、「金(きん)」なのでしょうか。代替物としての紙幣そのものは、シニフィエに対するシニフィアンとして十分に機能します。すべてがテクノロジー化され、さまざまな電気の流れとなるとき、名前やアイディアや意味が持つ効果が流通する速度は、非常に不安的なものとなります。これはある種の驚きでもあります。以前あなたが言いましたが、ウィキペディアで人物について読んだり、無料の情報にアクセスしたりすることがわたしは好きで、既知のキーワードに関する100年分に相当する学術誌を調べられるようになるということが気に入っているんです。これはきっと新しい種類の知識を確立するでしょう。

こうしたことが既に音楽で起こったのを見てきました。わたしが作ったり、はまっているある種の音楽は、ミニマル・シンセと呼ばれています。1980年代のマイナーなインダストリアル・シンセのほとんどすべてのグループのために作られたジャンルで、もともとはカセットや7インチのみで、その後、徐々に情報へと変換されて、増殖していきました。実は、このジャンル名はeBay(イーベイ)からきています。当時は多くの音楽がデジタル化される以前で、購入しなければ聞けませんでした。今では、ミニマル・シンセの小さなマーケットができています。このジャンルに特化したレコード・レーベルもあって、ニューヨークではミニマル・シンセのためのスペシャル・ナイトが開かれています。これは非常に珍しいことで、歴史的に見て、多くの人々の間でやりとりされた急速な情報交換なしには起こりえなかった新しいなにかではないでしょうか。

ART iT それでは、自分の展覧会をキーワードの再分配のプラットフォームとして意図的に考えることはありますか。

CT それはまだ迷っているところでしょうか。台座の作品は量と質の問題を扱っているのでわかりやすいと思うのですが…。初期のARPANET(アーパネット)は、ギリシア文学の古典を当時のギリシア語にデジタル変換するという計画を持っていました。すべての単語にその慣用法の歴史へのハイパーリンクが貼られるということが、すべてのテキストにおいて為されていました。ある意味では、テキスト全体がすべてキーワードであるかのようで、本当に驚くべきことです。知識が新しい形でまとまることによって、それらのキーワードが知識の集合体を生み出すのではないかと期待しますよね。逆にいえば、意味をなさない大量のでたらめな言葉が流通しないでほしいのです。しかし、それはまさに今起きていることなのですが…。台座の作品は、一方で、そうした言葉がある特定の形式へとまとまっていく場所を示しています。例えば、学術的な文章であったり、人工的なものであったり、偶然にもそのキーワードを思弁的な形式として表したものだが、それ以外でもあり得たものなどなんであれ。どうすればいいのか本当にわからない、見失っているなにかがあるような気がしていて、それらは思弁的な形式よりもむしろ、それらをキーワードの指し示す知識へと変える表象の形式へとまとまっていくものです。これはまだ未解決ですが、未来の作品のための問いでしょう。だから、未解決でも問題はないのです。すべてに対してアクセスを持つということと、その使い方を知っているということは違います。わたしとしては、キーワードよりも「ネーミング」という言葉の方が好きですけどね。

Motif XIV (2011), watercolor and gouache on paper mounted on laser-cut aluminum, 76.2 x 101.6 cm. Photo: ART iT

ART iT 展覧会に「ロベール・マケール」という名前を使うように。

CT そう、その通りです。それこそ流通した名前のひとつです。あるプレスリリースに「名前のない名前」というステイトメントを書きました。とはいえ、マンセル表色系それ自体は、主観的な色へのネーミングに対するマンセルの不満から生まれたものです。例えば、ヴェネツィアン・レッドに対するアイロン・レッドのように、すべての色の現象についての漠然とした、形容詞的記述のようなものに対する不満です。マンセルは、色の記述法はシステム化できると考え、数字を色の記述法に取り入れることで、言語では対応できなかった各色の関係性を可視化、概念化しました。それは完璧なものではなかったけれども、本当に十分なシステムで、デジタルでの表色の先駆けにもなりました。

「絵画」それ自体も固有名であり、「画家」も名前であるということから、ネーミングの問題には以前から興味がありました。鳥の囀りや動物の鳴き声がその種の呼び名になっていることがあり、そのアイディアは気に入っていますね。それは鳴き声であり、名前という記号でもあり、アイデンティティの付与でもある。まるで、街頭で警官に「おい!」と呼びかけられ、振り返ることで、ある種のアイデンティティを獲得するというアルチュセールの「呼びかけ」に関する説明のようです。「絵画」という名前は必ずしもわたしたちが話してきたような、既定の地域や時間や言語に特定した歴史を意味する必要はないのではないか。そのようにネーミングについて考えてみるのが好きですね。例えば、絵画とは事物であり、アイデンティティでもあるけれど、単なる発話でもある、応答があるなしに関わらず、純粋な潜在力に対するある種の呼び声とも考えられる。たとえ、その暗号に合った受信機や変換装置を見つけたとしても、見つけられないとしても。

関連記事

フォトレポート チェイニー・トンプソン『Chronochromes, Data, Motifs』@ RAT HOLE GALLERY(2011/03/29)

チェイニー・トンプソン インタビュー

身体と名前のアレゴリー

« I. 規律が生み出すズレ | II. ロベール・マケールというインデックス