抗う彫刻、抗う言語

インタビュー/アンドリュー・マークル

III.

We Finally Built Walls (2010), wooden structure, 30 safety glass panels, black enamel color, 398 x 983 x 7.3 cm; photo Nils Klinger. All images: Courtesy Monica Bonvicini and Galerie Max Hetzler, Berlin.

ART iT 「I Believe In the Skin of Things As In That of Women」という作品タイトルは、ル・コルビュジエからの引用ですね。ほかの作品においても、形式的、もしくは言語的な参照としてモダニズムを使っていますよね。あなたにとって、そうした引用のメカニズムとはどのようなものなのでしょうか。

MB ひとつの作品を作る過程では、本質的な要素を生み出すために数多くの考えを混ぜ合わせます。その中でなにかが残ったり、心に刻まれたりするのです。「女性の肌を信じるように、物事の肌を信じています」というコルビュジエの言葉は笑っちゃいますよね。

読んだり、書いたり、言語が好きなんです。ときに言語は彫刻というメディウムよりも普遍的でわかりやすい。あちこちにたくさん引用を書き記して、数年後にそれらをまとめるのが好きで、まるで自分自身の小さな歴史みたいなんです。

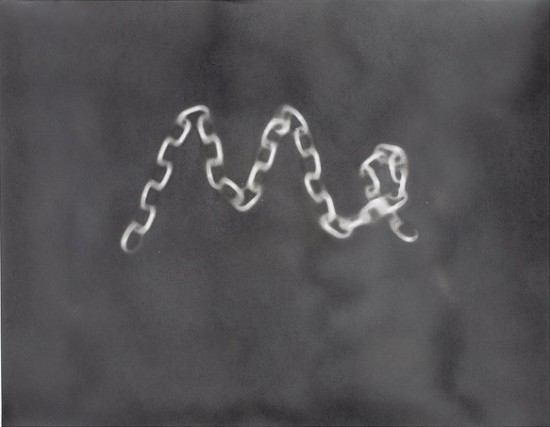

昨年制作した作品はタイトルは「We Finally Built Walls」(2010)といい、透明性やモダニズムや建築を扱った引用がまとめられています。約10年間保管して、引用を描き加えてきたウィーン・ゼツェッションの天井のガラス板を使用しました。ドクメンタ7のフリデリチアヌム美術館(カッセル)で最初に発表しています。ちなみにウィーン・ゼツェッションはヨーロッパで最初のホワイトキューブ、フリデリチアヌム美術館はヨーロッパで最初の美術館です。

1982年、ルディ・フックスがドクメンタのキュレーターを務め、「ついにわれわれは壁を建てたのだ」という声明を出しました。その声明は、本格的なアートだから、仮設ではない本物の壁が必要だということを意味していました。特に絵画でしょうか。彼はたくさんの絵画を見せていましたので。このようにアートを語るのはどこかおかしなことであると同時に、ある種の権力闘争が透けて見えますよね。

ART iT 現在、モダニズムやモダニズムの形式を再検討するアーティストが台頭しています。自分の取り組んでいることに確固とした考えを持っている人もいますが、あまり計画的ではない人もいて、美的な部分に反応する人もいれば、それらの概念の文脈を重視する人もいます。そうした中で、あなたにとって、そうした引用は批評の形式のひとつなのでしょうか。

MB そうですね……わたしはダダイストも好きで、ああいう感性に影響を受けているところもあるんです。ピカビアは大音量でラジオを聞き、スタジオのドアを開けたまま、騒然としている中で作業するのを好んだそうです。この考え方は共感しますね。完全に隔離されて、じっとしているよりもよっぽどいい。

少し時代遅れかもしれませんが、自分の作品に対して厳格でいたいと思います。ほかのアーティストは、自分の作品について書いたり、説明したくないかもしれませんし、すべては実験だと主張するかもしれません。しかし、わたしはマイケル・アッシャーやクラスメイトとともに8時間にもわたる講評を繰り広げていた世代で、互いに意見を持ち、議論、酷評を繰り返すことなしに教室から出て行くことはありえませんでした。

引用を使うことで、自分の主張を正確に伝え、書籍や理論、いくつかの言説の領域を越えていくような関係性を確立する。これは要領を得た批評の形式ではありますが、まったくポルノグラフィックではない。わたしはすべてのリサーチをみんなが見ることができるよう、テーブルに置くようなことはありません。

Top: DESIRE (2006), mirror polished stainless steel, aluminium structure, approx 230 x 1030 x 160 cm. Bottom:BUILT FOR CRIME (2006), broken safety glass, light bulbs, five dimmer packs, LanBox, airplane cables, approx 120 x 1235 cm, height from floor approx 150 cm.

ART iT 「BUILT FOR CRIME」(2006)、「DESIRE」(2006)といったテキストを用いた作品も、充実したリサーチが背景にあるのでしょうか。

MB “DESIRE(欲望)”というのは安易な言葉ですが、これもまた、経済との関係においてポルノグラフィやフェティシズムを考えると、違って見えてくると思います。ロサンゼルスのショッピングモールで開催された個展のときに「DESIRE」を制作し、店舗のロゴで溢れた建物の屋上に設置しました。名前やグラフィックが乱雑しているところに、なにかを加えてみたいと考えていたのです。”DESIRE”という文字を巨大に作ることで、それは非常に目立ち、物質的にも存在感がありました。同時に、晴れた日にはその表面にカリフォルニアの青い空が反射して、それ自体が見えなくなってしまうという点で、ほとんど透明なものでもありました。「DESIRE」は、アートのフェティシズムや、アートを欲するのは誰なのかについての作品でもあります。あなたがコレクターなのか、美術館のディレクターなのか、それともアーティストなのかによって、何をアートに欲しているのかが異なりますよね。

「BUILT FOR CRIME」は2006年のリバプール・ビエンナーレのときに制作し、テイト・リバプールと国際奴隷博物館の近くに設置しました。それがこのフレーズを選んだ理由では必ずしもないのですが、文脈は意識しましたね。その後、ニューヨークのスカルプチャー・センターにこの作品を設置したのですが、そのときはギャラリーの外の庭から、シティバンクの建物が見え、作品は新たな意味を帯びました。“BUILT FOR CRIME”というフレーズは、文法的には意味を成さないし、連続している照明に目がくらんだり、それが目障りだったりして、フレーズ全体を認識するのに時間がかかります。

このフレーズは、車のテレビコマーシャルから来ています。ロサンゼルスに住んでいたとき、ピックアップトラックのコマーシャルに惹かれました。10頭の牛を引き連れてアリゾナの砂漠を進むトラックが心躍る音楽をかけ、自らが巻き起こす砂埃で半分隠れているといったものです。もちろん、もっときれいだけれども、こうした強靭さや頑丈さの強調は、どこかアメリカ軍の宣伝を思い起こさせました。フォードのコマーシャルで“Built to Ride”みたいなフレーズを用いたものがありましたね。

ART iT 言語への興味について、もう少し話してもらいたいのですが、言語構造に興味があるのでしょうか。もしくは、詩に興味があるのでしょうか。

MB 基本的には、言語に興味があります。なぜなら、それはコミュニケーションを可能にする手段であり、数多くの誤解、ときに大惨事の原因にもなる。例えば、誰かがなにかを言い間違えたために、ベルリンの壁崩壊が起こったように。数年前、ディスレクシアに関する資料をたくさん読みました。句読法の意味を完全に理解することなく、印刷されたページに視覚的にのみ反応しているというのはどんなことなのか。そうした逸脱に興味があるのです。

限られた言葉で多くのことを言える可能性があるという点で、詩も好きですね。話せる言語は3つだけで、そのどれもが拙いけれど、それぞれが奇妙な特徴や思考回路を持っていて、全部気に入っています。

ART iT 先にブルース・ナウマンに触れましたが、彼の言語に関するビデオ作品を考えるとき、なにかあなた自身の作品に関係していそうなことはありますか。

MB 観賞者がある空間に入ってくると、内側からナウマンが叫ぶ「Get out of my mind, get out of this room!」(1968)は最高傑作のひとつですよね。あれ以上のものなんてあるのでしょうか。まさに完璧で美しい。わたしの場合、音には取り組んでいますが、声についてはそこまで扱っていません。バルデッサーリも好きだし、マイク・ケリーの文章のドローイングも好きで、ウィリアム・バロウズのカットアップなんかも好きです。歌詞を読むこともずっと好きですね。高校時代の卒論ではニール・ヤングの歌詞について書きましたよ。

Me (2009), black spray paint on paper, framed 67.5 x 84 cm. Photo Thomas Bruns.

ART iT 歌詞もまた、ときにまったく無意味なものでありえますよね。

MB そう、例えばその歌をまったく知らないとき。英語の歌詞の曲を聴くとき、よく歌詞を聞き間違えたりするけど、後から歌詞を調べて、がっかりすることがあります。

何年も前に始めた未完の作品に、こうしたことに関連したものがあります。人が本当に落ち込むと、黒や赤を使った暗いドローイングを描くと言われていますが、入院するほど落ち込んでいるときは、だれにも何も見えないよう、白地に白を塗る。そのプロジェクトでは、白いインクで、トレーシングペーパーにラブソングの歌詞を綴っていました。ビリー・ホリデイやニーナ・シモンやサラ・ヴォーンのような古典的なものを聴いて、その曲から理解したことを書いていきました。曲に付いてくる速さで書くことは不可能な作業ですし、歌詞を誤解することもあります。当時はそもそも英語はそれほど得意ではなかったので。

結局、未完全なラブソングのコレクションに終わりました。1995年以来、5、6年前まで続けていましたが、誰にも見せたことはありません。本当に個人的な曲だけ書いていました。なぜやめてしまったのか、今でもわかりませんが、おそらく、年を取るにつれて、愛やドラマに関するすべてのこうした考え方にはあまり心を動かされなくなるのでしょう。

とはいえ、この作品を絶対に見せないわけではありません。ときに、いくらか距離が必要なのです。これまでは、生活がアートであると言うのはまったくくだらない、はっきりとそう思ってきました。そうした考えには常に反対してきたし、あまりにも個人的なものなど、見たいと思ったことはありませんでした。しかし、ここ数年、こうした自分のスタンスを考え直しています。なぜなら、わたしは常に制作を続けてきて、話すべき個人的な事などありませんでしたし、そうした考えにもある種の真実があるかもしれません。結局、アーティストは生活とアートを分けることなどできないのですよね。

モニカ・ボンヴィチーニ インタビュー

抗う彫刻、抗う言語