大友良英×飴屋法水たち「Smile」 撮影:村井勇 撮影日:7月16日 写真提供:水と土の芸術祭実行委員会

不思議とこの夏は、なにかと新潟に足を運ぶ機会に恵まれた。前回とりあげた大林宣彦監督の映画『この空の花』が縁となり招かれた長岡の大花火大会のほかにも、十日町を中心に広域で開催される「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012」、さらには新潟市を舞台に「水と土の芸術祭 2012」が盛大に開かれる年にあたっていたからだ。

短期間のうちに東京とこれら新潟の諸地域を往復して感じたのは、のっぺりとした地図ではとうてい伺いしれない、新潟県という自治体の地理的・気候的な多様性である。世界的にも記録的な豪雪地帯として知られる十日町の起伏に富んだ地形。信濃川に沿って発達した風光明媚な長岡、そして日本海に面する基幹的な港町、新潟。ここに日本で沖縄本島に継ぐ面積を誇る佐渡島が加わるわけだから、新潟県のなかには日本列島の縮図があるとしても過言ではないほどだ。

実は、自分でも意外だったのだが、新潟市を訪ねるのは今回が初めてのことだった。新幹線で長岡を過ぎ、どんどん低くなっていく標高を感じながら新潟に降り立ったとき、最初に気づいたのは潮の香りだった。それは、先に触れた「水と土の芸術祭」の主会場が、駅からそう遠くない万代島旧水揚場と呼ばれる港湾地区で、会場が直接、海の水路に面していたからかもしれない。こうした生理的な感覚を通じて、「新潟」という地名は、「新たに」開かれた「干潟」に由来するのではないかと思い当たったのである。

実際、新潟市内で受けたこの感覚は、「水と土の芸術祭」のコンセプトにも深く関わるものであった。そもそもなぜ新潟市で、人が生きるかぎりどこにでもある「水と土」なのか。それは、いま新潟市と呼ばれる一帯そのものが、信濃川や阿賀野川の豊富な「水」量で山から運ばれた「土」砂によってかたちづくられた、いわば「新開地」そのものだからだろう。新潟市が水と土に恵まれた土地だからテーマに据えられたというよりも、新潟市そのものが、「水と土」によってつくられた街なのだ。この意味で、新潟市にとって水と土とは、単なる芸術祭の一テーマには留まらない。あえて言えば、父であり母であるほどの存在なのだ。

もうひとつ、主会場となる水揚場の跡地を、日が暮れるまでゆっくりと歩きながら感じたのは、見上げると空が遥か高く、遠いという印象だ。猛暑の真最中だったから、秋の訪れはまだのはずなのに、水路に面して空を眺めると、まるで吸い込まれそうな広がりを感じる。長岡で見た積乱雲で深く掘り込まれた空とはまったく違う。目の前の水路がやがて世界へと僕らを運ぶように、この空もまた、世界のどこへでも繋がってしまうような、そんな透明感を帯びていた。

即座に「これは北の空だ」と思ったのは、どうやら偶然ではなかったらしい。主会場の展示の少なからずが、新潟市と北方のアイヌ文化との繋がりを示すものであったからだ。それは事前に想定していた芸術祭のイメージからは外れるものではあったけれども、ある意味、すんなり納得することができた。

新潟市が、川で運ばれた土が堆積してできた新たな干潟=新開地なのであれば、港として栄えたこの地が、険しい山越えを避け、海路で人や物が行き交う日本海の中継点であったとしてもなんの不思議もない。そういえば、この地はそのあとで偶然、訪ねることになった小樽港に似ている。きっと、陸路の鉄道や航空路線が発達する前は、北海道との交流はいまより遥かに盛んで密であったはずだ。

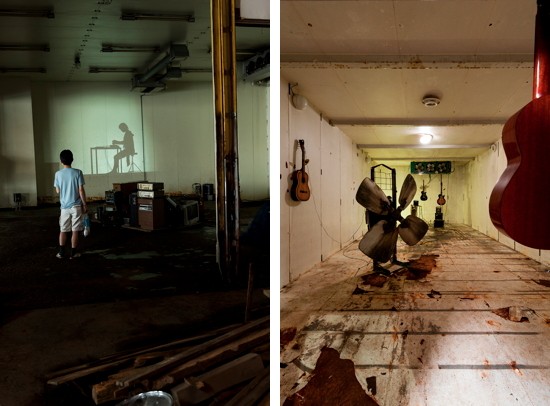

大友良英×飴屋法水たち「Smile」 撮影:村井勇 撮影日:7月16日 写真提供:水と土の芸術祭実行委員会

なかでも、主会場でかなりの面積を占める「大友良英×飴屋法水たち」による「Smile」は、いまここで書いてきたような感覚を集約する展示であったように思う。

会場に一歩足を踏み入れると、廃屋というよりは爆撃を受けたような家屋が中央に組み立てられている。どうやら、新潟市のどこかから移設されたもののようだ。ほかにも会場に残された事務所や倉庫と思しき廃墟のすべてが、両者の手により音と物を添えられ、まったくの異物に変質している。

大友良英×飴屋法水たち「Smile」 撮影:村井勇 撮影日:7月17日 写真提供:水と土の芸術祭実行委員会

廃屋を、その場が残した痕跡としての記憶にもとづいて再構成する手法は、飴屋が「フェスティバル/トーキョー2010」で発表した、西巣鴨に散在する廃屋を使った「わたしのすがた」以降の展示にならうものだろう。が、芸術祭との関連で今回とくに関心を引いたのは、会場の床面がいたるところで水浸しとなり、海路に面した部分では浅瀬のように大きな幅を占め、切り目なく海へと流れ込んでいたことだった。

廃屋と大量の水ということになると、どうしても東日本大震災のことを思い浮べてしまいそうだが、なぜだか、それは正しくない連想のように思われた。そもそも飴屋はこれまでの展示でも、廃屋の周囲にたえまなく大量の水を蒔き、会場はいつも水の匂いに包まれていた。が、今回はそうしたことも超えて、新潟という街の成り立ちそのものが、より深く水とその流れによってかたちづくられていることから、展示を自然災害のイメージのなかでとらえることに、どこか無理を感じたのだろう。もっとはっきり言えば、川から運ばれた大量の土砂によって生まれたこの街のあり方そのものが、長きに渡る、災害とも恵みともつかぬ自然現象の産物であることを、この展示の随所に込められた破壊と豊穣の共存を通じて受け取ったからにちがいない。

この主会場にはほかに、鏡面のようにフラットに貯められた水面や廃油の表面が、周囲を別世界のように映し出す原口典之の「新潟.景12」や、吉原悠博による信濃川の水の流れと地形の推移を精密な映像で記録した「シビタ」が、同じ主題としての水を媒介にたがいに引き合い、反発し合って、近年稀と言ってよいたぐいまれな空間をつくり出している。

原口典之「新潟.景12」 撮影:村井勇 写真提供:水と土の芸術祭実行委員会

とりわけ吉原の「シビタ」は記憶に残った。作家自身の故郷である「新発田(シバタ)」の語源がアイヌ語の「鮭の獲れる土地」に由来するとした説に惹かれ、「古代アイヌでは、“川”は、海から陸に上り村の近くを通って山の奥に入り込んでいく一つの生命体と考えられていた」という信仰を念頭に、信濃川の河口から甲武信ヶ岳の源泉までの367キロを、作家自身が旅した光景の記録からなっている。

吉原悠博「シビタ」より 画像提供:水と土の芸術祭実行委員会

映像では、川に沿い、生々しい怒濤の音をともなって、洪水の跡やその石碑、古戦場、廃墟、水力発電用ダム、工場などが矢継ぎ早にあらわれ、まったく眼を離せない。吉原は、「この川を、古代アイヌの視点でみるならば、満身創痍の生物ということになるのだろうか? 私は、日本で一番長い川の現在を見つめて、未来の光景に想いを馳せた」と語り、あくまで冷徹に、自然とも災害の跡とも人為の痕跡ともつかぬ複合体と化した、今ある故郷の源流とその由来を辿っている。

そして、これらの展示の延長線上に、長岡に続いてふたたび、僕はこの地でも核の痕跡と出会うことになったのだ。(後編に続く)

開港都市にいがた 水と土の芸術祭2012

会期:2012年7月14日(土)~ 12月24日(月・休日)

会場:万代島旧水揚場(メイン会場)、旧齋藤家別邸、信濃川やすらぎ堤、ほか新潟市内各地

詳細:http://www.mizu-tsuchi.jp/