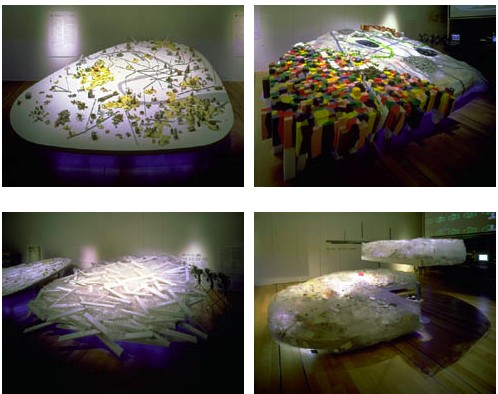

『破滅 → 再生ラウンジ〈LIVE2(インスタレーション)〉 ——アーキテクチャ時代のイメージ』2010年

『破滅 → 再生ラウンジ〈LIVE2(インスタレーション)〉 ——アーキテクチャ時代のイメージ』2010年 写真提供:NANZUKA UNDERGROUND

本連載第6回でのカオス*ラウンジ展評(髙橋コレクション日比谷)に続き、先頃、雑誌『新潮』(2010年8月号)に破滅*ラウンジ論を寄せた。『破滅*ラウンジ』とは、日比谷での展示で主力となったpixiv系カオス*ラウンジのメンバーによる整然とした「展示」に変わって、普段は美術とは関係がなく、職業的にコンピュータのプログラミングを専門とする、いわゆる「ギーク」たちを空間に棲まわせることで、彼らの居食住から自ずと生成される混乱をそのまま見せようとするもの。当初のもくろみでは、会期の半ばからカオス*ラウンジのメンバーが美術家として介入することで、この混乱を鎮め、会期終了までには展覧会として「再生」させることが計画されていた(『再生*ラウンジ』)。が、結果としてこの再生は失敗に終わり、展覧会は混乱のまま会期を終えることになった。これにもとづき、冒頭で触れた後者の破滅*ラウンジ論では、外見の形態(シェイプ)上では「再生」に至らなかった(=カオスから脱出できなかった)ナンヅカアジェンダ(渋谷)での展示の背後に、理念なく自走するネット・アーキテクチャの不可視な形式(フォルム)を見出し、そこに「悪い場所」特有の忘却と反復を探ることで、「新しさ」という関心でばかり見られがちなカオス*ラウンジ(以下、CLと略)の動向に、異なる視点を提供しようとするものである。これを単純に「批判」と取る向きもあるようだが、決してそういうことではない。CLの「新しさ」を、ネット内に流通するpixiv的なお絵描きやキャラの氾濫というイメージの実体に集約させて語ってしまえば、いずれCLは、その新しさゆえに早急に古くなるほかない。実際、問題はキャラクターという可視の「見え(表象)」なのだろうか。その背後にあるはずの不可視の形式上での反復を見なければ、結局のところ、CLは単に表象上のイメージにおいて語られるしかない。また、その限りにおいて近代以後の日本美術のコンテキストとの接合はむずかしい。『新潮』での論考は、この接合を果たすために、外見上の新しさはいったん括弧に括り、未来への可能性ではなく、過去の日本の前衛美術との形式上の反復を、あえて60年代以降の反芸術に照らし合わせて検証しようとしたものだ。

『破滅 → 再生ラウンジ〈LIVE2(インスタレーション)〉 ——アーキテクチャ時代のイメージ』2010年

『破滅 → 再生ラウンジ〈LIVE2(インスタレーション)〉 ——アーキテクチャ時代のイメージ』2010年 写真提供:NANZUKA UNDERGROUND

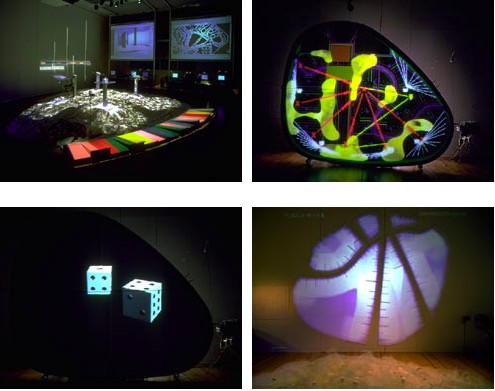

その点では、『新潮』での破滅*ラウンジ論ではあまり触れられなかったが、1997年にNTTインターコミュニケーションセンター[ICC]がオープンした際に開かれた磯崎新の企画による『海市−−もうひとつのユートピア』展は、更なる参照源となる展覧会であった。破滅*ラウンジ論では、CLが頭角を現した2010年と1960年代との同期・反復を見るため、同じ磯崎による1962年の「ジョイント・コア・システム(孵化過程)」(以下、JCSと略)を取り上げた。が、1997年の『海市』での試みもまた、マカオ沖の南シナ海上に構想された人工島を「もうひとつのユートピア」として設定し、島の内部の都市計画へと複数の他者を招き入れることで、全権を付託された一者に集約されることのないヴァーチャルな都市の構築を進めようとした点で、実は1962年のJCSを反復している。さらにはこの計画への参加を(当時まだ普及の途上にあった)ネットの世界にまで募り広げることで、1960年代におけるJCSの設定(空撮された都心の写真を貼ったテーブルの上に、来場者は自由に五寸釘を打ち、色の付いたワイヤーを掛け、思い思いに都市のインフラを提案してよい)を、1990年代以降の情報環境に置き換えようとしたことが考えられるのである。

『海市−−もうひとつのユートピア』1997年 NTTインターコミュニケーションセンター[ICC]

『海市−−もうひとつのユートピア』1997年 NTTインターコミュニケーションセンター[ICC]ちなみに、1997年の『海市』展覧会場でこの人工島の提案は、全部で1. プロトタイプ、2. シグネチャーズ、3. ヴィジターズ、4. インターネットの4つのパターンに分けられた。そして、1996年ヴェネチア建築ビエンナーレ日本館のための原型プランとしての〈1〉、48人の建築家たちによるピラネージが残した都市図にもとづく人工島の分割と集積を扱った〈2〉では、一定の秩序を保つことができた。だが、「デジタル・アーキテクト」と称して12人(うち2回は組)の美術家や建築家、批評家を招き入れ、連歌のように時系列に沿い、前者のプランを引き継ぎながら自身の計画を新たに展開していくという形式を採った「ヴィジターズ」と、インターネットを導入して不特定多数を招き入れようとした「インターネット」では、少なからぬ混乱に陥った。

1962年のJCSの際と同様、招聘作家やネット視聴者に原則として表現をめぐる自由と平等が与えられていながら、両者の矛盾をひとつの意志に凝集するための「友愛」を欠いたこれらの試みでは、前任者の計画を引き継ぐべき者がそれを全面的に改変したり、ときには海に囲まれた人工島という設定自体が抜本的に覆されたりした。また「インターネット」においては、そもそも複数の他者からなる意見を、限られた面積しか持たない人工島の都市計画へどう集約したら良いのか、その方法論じたいが頓挫したかのようで、これらを見に訪れた来場者には、本展は展示としてはけっして成功することはなかった(展覧会としては再生なく破滅した)という印象を残したのである。

『海市−−もうひとつのユートピア』1997年 NTTインターコミュニケーションセンター[ICC]

が、いま、本展の記録である『海市−−もうひとつのユートピア』(磯崎新監修、NTT出版、1998年)の表紙に刻まれた監修者自身による言葉「〈目標=テロス〉を消去して、自動生成にまかせよ! 〈中心〉を無化して、網目で埋めよ!」という扇動的なテーゼを目にしながら、この展覧会では、むしろ、決して「成功=意思統一」へと至らないシステムの呈示こそが重要であったのだということが改めて確認できる。1962年のJCSでは、複数の他者(来場者)が自由に未来の都市計画に参加し平等に主張をすることで、磯崎が設定した未来への提案のためのテーブルは、釘とワイヤーが無秩序に張り巡らされ、ついに廃墟と化した。そして、すべてが終わったあと、磯崎はこの「未来のための都市計画」の上から石膏を流して「灰に埋める」ことで、このプロジェクトを「完成」させるのではなく「埋葬」したのだ。他方、『海市』は仮想現実でのプロジェクトであったとはいえ、その混乱のドキュメントは会期終了後もネットの中に残り、1962年に石膏で埋められた仮想の未来都市の廃墟として反復され、後に忘却されたのであった。

『破滅*ラウンジ』は、キャラクターという形態のデータベースごとの全面的な導入においては美術として確かに新しかったが、1962年のJCSと1997年の『海市』で反復されたテロスの消去と中心の無化、そしてそのことで現れる「空間を埋め尽くす秩序なき網目(=カオス)」という点から言えば、依然として同じ形式を反復している。むしろ、CLは渋谷での展示で再生に頓挫することで、1962年と(とりわけ)1997年でのアナログ、デジタルの2回にわたる「破滅」を無意識に再現していた−−その限りにおいては「再生」していた−−と言うべきだろう。

となると問題は、CLは渋谷での「破滅」を経て、はたして真の意味で「再生」することができるだろうか、ということになる(トーキョーワンダーサイト本郷での展示を見る限り、それはまだ果たされていない−−そこでは形態上の事後性が高められすぎている)。その鍵は、ひとえに彼らが、みずからを真の破滅に至らしかねぬ「再生なきカオス」を、歴史なき場所に特有の「悪しき想像力」として(萌えキャラが紙とネットを媒介に実質空間とサイバースペースで無際限に氾濫するという次元ではなく)いかに再組織化し、「破滅に至らぬカオス=カオスモス」として形式化できるかにかかっている。