田部光子《プラカード》1961年、東京都現代美術館蔵

田部光子《プラカード》1961年、東京都現代美術館蔵

プラカードのために

2025年11月1日(土)–2026年2月15日(日)

国立国際美術館 B3階展示室

https://www.nmao.go.jp/

開館時間:10:00–17:00(金曜は20:00まで)

休館日:月(ただし、11/3、11/24、1/12は開館)、11/4、11/25、1/13、年末年始(12/28–1/5)

展覧会担当:正路佐知子(国立国際美術館 主任研究員)

展覧会URL:https://www.nmao.go.jp/events/event/20251101_for-a-placard/

国立国際美術館では、美術家・田部光子(1933–2024)が残した言葉と作品を出発点に、それぞれの生活に根ざしながら、生きることと尊厳について考察してきた田部を含む7名のアーティストの作品で構成した展覧会「プラカードのために」を開催する。

田部光子は日本統治下の台湾に生まれ、1946年に福岡に引き揚げると、以後同地を拠点に活動した。前衛芸術集団「九州派」の発足時から主要メンバーとして参加し、生活者としての実体験をもとに社会への問いやメッセージを表現に託し、2010年代まで旺盛な制作・発表を続けた。2013年には福岡市美術館で所蔵品を中心としたコレクション展、2022年には同館にて回顧展「希望を捨てるわけにはいかない」が開かれるなど、再評価が進んでいる。1961年には、本展のタイトルにもなった「プラカードのために」と題した文章を記し、「大衆のエネルギーを受け止められるだけのプラカードを作」り、その「たった一枚のプラカードの誕生によって」社会を変える可能性を語り、同年、《プラカード》と題した5点から成るコラージュ作品を発表する。

《プラカード》、《人工胎盤》前の田部光子、1961年、「九州派展」、銀座画廊、東京

《プラカード》、《人工胎盤》前の田部光子、1961年、「九州派展」、銀座画廊、東京

本展では、この文章を作品が生まれるまでの思考の過程を語ったものであると同時に、社会の動きを意識し活動するひとりの美術家の宣言としても読むことで、「たった一枚のプラカード」を、行き場のない声をすくいあげ、解放の出発点となるような、生きた表現の象徴として捉らえる。その上で、これまで社会の中で覆い隠されてきた経験や心情に目を凝らし、思考し、そして自ら実践することで、既存の制度や構造に問いを投げかけてきた、田部をはじめ、牛島智子、志賀理江子、金川晋吾、谷澤紗和子、飯山由貴、笹岡由梨子の作品を通じて、私たちを取り巻く社会やその歴史を見つめ直し、抵抗の方法を探りながら、表現することの意味にも立ち返る。

「一流労組のカンパニヤの為のプラカードは何故こうも右翼のそれと似かよっているのだろう。やはり二十代前後の莫大なエネルギーを擁しているはずなのに、こう云ふものはとても古くさい。現在すべての組織が次々に封じ込められて行く原因はこんなところにもある。おくればせながらも、大衆のエネルギーを受け止められるだけのプラカードを作って見ようか、高らかな笑いのもとに星条旗を破る為のカンパニヤが組織できないだろうか?それもたった一枚のプラカードの誕生によって―だったらすばらしい。そして人工胎盤ができたら、始めて女性は、本質的に解放されるんだけれど。」(原文ママ)(田部光子「プラカードの為に」『九州派5』1961年9月10日発行)

牛島智子個展「トリへのへんしん」 展示風景、2022年、旧八女郡役所 写真:長野聡史 ©Nagano Satoshi

牛島智子個展「トリへのへんしん」 展示風景、2022年、旧八女郡役所 写真:長野聡史 ©Nagano Satoshi 志賀理江子《風の吹くとき》2022-2025年 ©liekoshiga

志賀理江子《風の吹くとき》2022-2025年 ©liekoshiga

田部と同じく九州に活動の拠点を置く牛島智子(1958年福岡県生まれ)は、1981年に九州産業大学芸術学部美術学科を卒業したのちに上京し、横浜にあった現代美術のオルタナティブスクール、Bゼミスクーリングシステム(Bゼミ)で学ぶ。変形カンバスによる絵画制作に取り組み、1990年代末に福岡・八女に拠点を移してからは、生活や地域の産業・歴史に根ざした素材も支持体に用い、表現を日常の基盤として捉えた作品制作を継続している。本展では、過去に発表した詩や言葉を不定形の和紙に書き写した「変形和紙文字」を構成要素のひとつとし、日々の生活と制作行為を重ねた新作インスタレーション《ひとりデモタイ 箒*筆*ろうそく》を発表する。

志賀理江子(1980年愛知県生まれ)は、人々や風景との出会いを通して、社会と自然、死と生、何代にも遡る記憶などをテーマに制作を続ける。2008年に宮城県の北釜へ移住。2011年の東日本大震災で被災し「復興」に圧倒された経験から、人間の精神とその根源へと深く潜り、迫る作品へと展開している。本展では、宮城県での生活のなかで志賀が紡いできた言葉や、抵抗となりうる行為をもとに、2022年に制作された映像インスタレーションを新たに再編集した《風の吹くとき》(2022-2025年)のほか、未発表の写真作品を展示する。

金川晋吾《祈り/長崎、セルフポートレート》2022年 ©Shingo Kanagawa

金川晋吾《祈り/長崎、セルフポートレート》2022年 ©Shingo Kanagawa 谷澤紗和子個展「ちいさいこえ」展示風景、2023年、FINCH ARTS ©Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS

谷澤紗和子個展「ちいさいこえ」展示風景、2023年、FINCH ARTS ©Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS

金川晋吾(1981年京都府生まれ)は、最も身近な他者と言える父親や叔母を被写体に、個としての姿を尊重し、捉えた写真を発表。近年は複数人で生活する日々を記録した写真やセルフポートレートの発表、文筆活動、ワークショップを通じて、個人的な経験や思考を社会へ開く実践を続けている。本展では現在進行形で取り組むふたつのシリーズ「祈り/長崎」、「明るくていい部屋」を出品。私たちが生きる上で避けがたく、しかしそれゆえに規範化されがちな「家族」や「信仰」などのイメージを、金川自身の身体そして生き方を通して、とらえ直す。

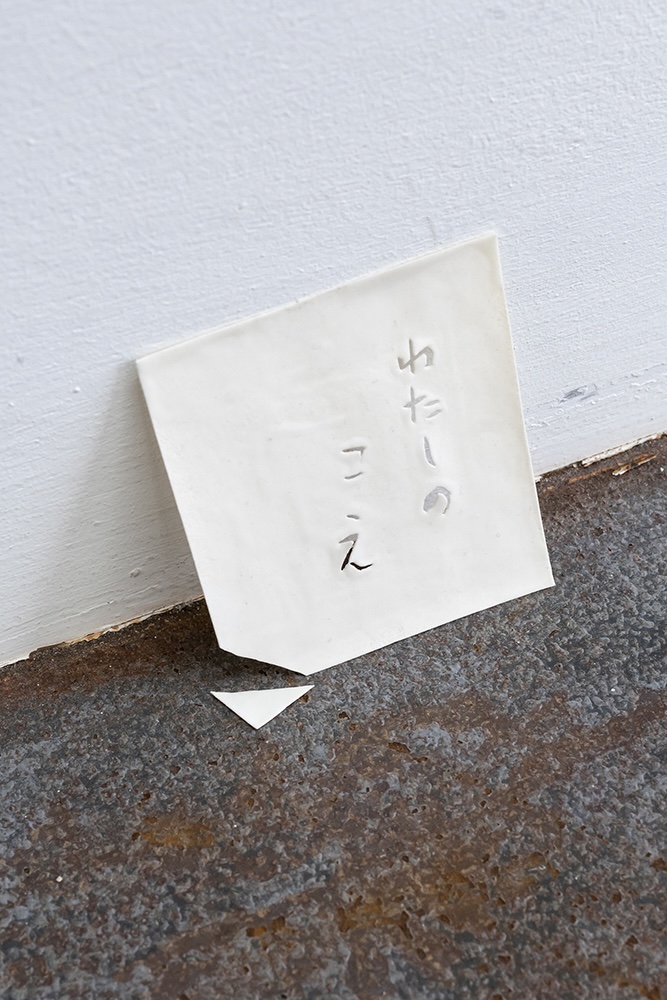

谷澤紗和子(1982年大阪府生まれ)は、美術制度の外に置かれてきた素材や技法を用い、想像力を解放する装置としての作品制作を試みている。近年はジェンダーの視点から切り紙に携わった先達の作品や足跡を追い、マジョリティ中心の社会においてかき消されてきた声に着目した作品を発表している。本展では、陶紙で作られた小さな「プラカード」の作品に加え、切り紙の手法を用いて、女性の表現者の先達たちと仮想の対話を試みた「はいけいちえこさま」シリーズや新作インスタレーションを発表する。

飯山由貴《海の観音さまに会いにいく》2014/2020年、写真:宮澤響、飯山由貴 ©Iiyama Yuki

飯山由貴《海の観音さまに会いにいく》2014/2020年、写真:宮澤響、飯山由貴 ©Iiyama Yuki 笹岡由梨子個展「Animale」展示風景、2025年、PHD Group、香港 Courtesy of the artist and PHD Group. Photo by Felix SC Wong.

笹岡由梨子個展「Animale」展示風景、2025年、PHD Group、香港 Courtesy of the artist and PHD Group. Photo by Felix SC Wong.

飯山由貴(1988年神奈川県生まれ)は、記録資料や聞き取りを糸口に、個人と社会・歴史の関係を考察し、作品を制作。社会的スティグマが作られる過程や、その経験が語り直されることによる痛みや回復に関心を寄せ、近年は多様な背景を持つ市民やアーティスト、専門家とも協働している。本展に出品する《海の観音さまに会いにいく》(2014/2020年)は、精神に障害を持つ妹の幻覚や幻聴を受けとめ、彼女にしか見えない世界を家族とともに見ようとした映像作品。他者の声に耳を傾け、その経験に歩み寄り、共に行動する試みを記録した本作をはじめ、関連する近年の作品展開を紹介する。

笹岡由梨子(1988年大阪府生まれ)は、絵画と映像、現実と虚構、生と死の間を探るべく、人形劇やローテクなCG合成、自作の歌、手作業による装飾を用いた映像インスタレーションを制作。作品内において、さまざまなキャラクターを演じ、身体パーツを複数化し、固定化された枠組や見方に揺さぶりをかける。本展では初期の映像作品と、国内初公開となる《Working Animals》を展示。後者は、古いぬいぐるみから再生した動物たちが合唱しながら、観客である人間に労働の意味や構造について問いかけるインスタレーションとなる。

関連イベント

アーティスト・トーク

2025年11月1日(土)14:00–

登壇者:牛島智子、金川晋吾、谷澤紗和子、笹岡由梨子(以上、本展出品作家)、正路佐知子(本展企画担当、国立国際美術館主任研究員)

会場:国際美術館 B1階講堂

定員:100名(先着順)※当日10:00からB1階インフォメーションにて整理券を配布(1人1枚)

参加費:無料

https://www.nmao.go.jp/events/event/at20251101/

谷澤紗和子とsuper-KIKIのステンシルワークショップ「ことばを身にまとう」

2025年11月22日(土)10:30–17:00(1時間ほどの昼休憩あり)

講師:谷澤紗和子、super-KIKI

会場:国際美術館 B1階講堂、B3階展示室

定員:20名(要事前申込・応募者多数の場合は抽選)

対象:中学生以上

参加費:無料(要本展観覧料)

持ち物:綿が40パーセント以上混紡されている白色または淡色の衣服1着(Tシャツや長袖のシャツなど)

申込締切日時:11月12日(水)12:00必着。※定員に達しない場合は募集継続

詳細および申込方法は下記URLを参照

https://www.nmao.go.jp/events/event/workshop_20251122/