共時性の乱れる瞬間

インタビュー / アンドリュー・マークル

I

II.

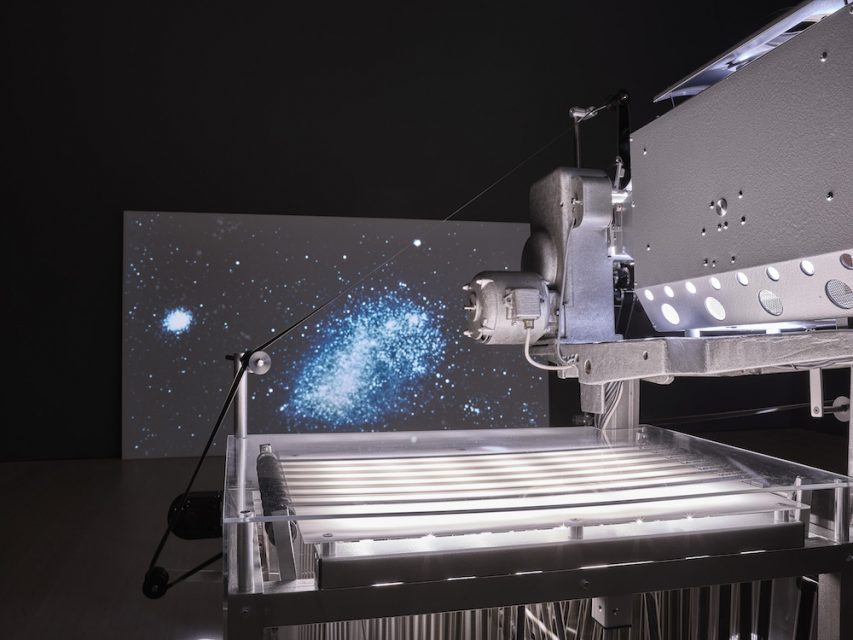

“Rosa Barba: From Source to Poem to Rhythm to Reader,” exhibition view at Pirelli HangarBicocca, Milan, 2017. Photo Agostino Osio. All images: Unless otherwise noted, © Rosa Barba.

ART iT 2017年にミラノのハンガービコッカで個展を拝見しました。たくさんの作品が対話を交わす空間に、気持ちが高揚するとともに、方向感覚が失われるような感覚を覚えています。まるでオーケストラピットの真ん中に放り込まれたかのようでした。各々の作品がひとつの型として、ほかの型と結びついて、没入可能なより大きな型をつくりだす印象を受けました。自分の作品とそれを展示する空間の関係性について、どのようなアプローチをとっているのか教えてもらえますか。

ローザ・バルバ(以下、RB) 昔からずっと空間の建築それ自体を扱うことに関心がありました。ハンガービコッカの天井はとても頑丈なのですが、私はもしここで天井が崩落したらどうなるのだろうかという想像をはじめました。一体どんな構成要素が見られるだろうか、と。この架空の構成要素を手がかりに、観客がより親密な眼差しでそれぞれの作品を見ることができるような小さな「講堂」を構成しました。観客が腰を下ろし、ヘッドフォンをして、ただ作品とともに居ることができるように。ただ一方で、空間全体に広がりを持ち、ほかの作品だけでなく、建築とも相互作用する《Hear, There, Where the Echoes Are》(2016/17)という作品も展示しました。観客によっては最初は耳障りだったり、落ち着かなかったり、慣れが求められるような音の要素もありましたが、それはまた、作品から作品へと観客に移動を促し、そこで行なわれている作品同士の対話を介する手助けにもなっていました。

また、《White Museum》シリーズがそうであるように、屋外と対話する方法も模索してきました。ハンガービコッカでは、2013年にテキサス州マーファにあるチナティ・ファウンデーションのレジデンス・プログラムで制作した《Perpetual Response to Sound and Light (at the Locker Plant)》を展示することでこの問題に取り組みました。そのレジデンス・スタジオは線路に面した大きな窓のある古いロッカープラント(小型の食料冷凍庫を備えた倉庫)の中にあり、そこからとても大きな列車が通り過ぎるのを見ることができました。もちろん実際に見える前に、毎回砂漠のはるか向こうから聴こえてくるその音で列車が近づいてくるのがわかりました。この作品のために、線路下にサウンドディテクター(聴音機)を設置し、列車の音に反応する巨大なサージランプをスタジオに向けて設置しました。列車がこちらに向かってくると、目の前を通過する10分前には地面が揺れはじめ、その音が次第に大きくなります。ついに列車が接近すると、サージランプが建物を照らし、その数秒間だけ建物は光の彫刻になるのです。私はこのパフォーマンスにマーファに住む人々を数日にわたって誘ったのですが、この列車が慎重な扱いを要するものを運んでいて運行時刻が非公開のため、どのようにパフォーマンスを計画すべきかという問題が浮かび上がりました。結果的には、私はこの不確定な要素を作品のコンセプトに加えることにして、パフォーマンスは3、4時間続き、その間に列車は一度だけ通過するかもしれないし、あるいは3~5回通過するかもしれないというものにしました。

ハンガービコッカも駅に隣接していることがわかったので、私はこの作品を新たな文脈の下でもう一度試してみたいと考えました。展示空間にある扉をひとつ窓に取り替えて、屋外にランプを設置しましたが、今回は運行時刻がわかっていたので特定の列車に反応するように作品を調整しました。

ART iT ハンガービコッカの展示では、まるで複数の時間軸が並行して展開しているかのようでした。「振り付けられた空間(choreographed space)」を創出するために複数のスクリーンや作品を配置するというアイディアは、その配置が観客の動きを振り付けることを示唆しますが、しかし逆に観客もまた自分の関心をある作品から別の作品へと移し、そしてまた元の作品へと関心を戻すといったように、その空間の編集者になりますよね。

RB 決められた形で映画を観たり、決められた形で都市の視覚情報に触れたりするように強いられていくことで、私たちのイメージの消費の仕方もますます環境に左右されるようになってきました。これに対して、私は映像作品や大規模な展覧会の中に「映画空間のアナーキーな組織」を生み出そうと努めてきました。アナーキーな組織は、映画を構成する要素の古いヒエラルキーに揺さぶりをかけることで、思考することと行動することのための基礎を築こうと試みます。それは観客にどこを見るのか、何を最初に読むのか、どのように複数の物語を纏めるのか、そして、あなたがおっしゃったようにどのように空間を編集するのかに関する自由をもたらします。誰もが異なる経験や歴史を持ち、映画を観たり文章を読んだりする自分自身の方法を身につけています。もちろん、作品はそこにあるし、(作者である)私が振り付けし、撮影し、編集したわけですが、それでもまだ観客が自由に動き回ることのできる余白は残されています。

Rosa Barba, Hear, There, Where the Echoes Are (2016), 4 x 16mm projector, 4 glass filters, 35mm projector, screens, sound. Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milan, 2017. Photo Agostino Osio.

Rosa Barba, Perpetual Response to Sound and Light (at the Locker Plant) (2013), spotlight, sound, specially programmed Max/MSP patch. Installation view at Locker Plant, Chinati Foundation, Marfa, Texas.

ART iT つまり、あなたはある意味自分の映像作品をばらばらに分解している、あるいは、誰かが作品を脱-編集するための門戸を開いているとも言えますね。

RB 映画の規範と異なる効果は、音の体験という側面からももたらされます。つまり、音の世界に圧倒されるだとか、催眠術をかけるような音色だとか、それから、観客を正しい消費者としての適切な態度に誘うようなある種の雰囲気をつくりだす台本に従った登場人物同士の会話といったものとは異なる次元を達成することができます。

アナーキーな映画的空間の再形成におけるもうひとつの側面は、見ることや聴くことのための、予想もしていなかったような自己組織化する新しい空間を切り拓くことにあります。ここでオートノミー(自律性)という概念は、私がアーティストとして決断を下す際にあれこれ検討できる自由のことでもあります。そこには作者がいて、単に構造自体が制御不能に陥っているということではありません。どの素材や機械を扱うのかを自由に決める判断が、その装置から削り出された新しい彫刻的空間へのアクセスを可能にするのです。

ART iT (ハンガービコッカでの)展示を観ているとき、プロジェクターやその他の装置が立てる音の存在には気がついていましたが、どういうわけか、ドラムの音を聴いたという記憶はありません。

RB なるほど、あれはかなり迫力のある展示構成になりました。大規模な展覧会の文脈で《Hear, There, Where the Echoes Are》(2016/2017)を発表したのはあの時が初めてでした。この作品はジャズドラマーのチャド・テイラーとの協働的なパフォーマンスから生まれたのですが、2016年にニューヨークのPS1で制作しました。パフォーマンスでは、ドラムセットのそれぞれ異なる周波数を16ミリフィルムやプロジェクターに対応させて、その周波数をプロジェクターの手前に設置したシャッターを動かすトリガーにしていました。つまり、チャドが演奏することで映像を編集するというものです。

チャドにはハンガー・ビコッカの空間のための新しいバージョンを一緒につくろうと声をかけました。その録音が展覧会で10分か15分置きに流れるのですが、立て掛けられたアクリルガラス板にさまざまな色彩が投影されていたのを覚えていませんか。この間はいくつかの作品をしばらく休止するように設定していたので、《Hear, There, Where the Echoes Are》は展覧会全体における間奏曲であり、空間を再編成するものになりました。

Rosa Barba, The Long Road (2010), 35mm film, color, optical sound, 6:14 min. Film stil.

Rosa Barba, Time as Perspective (2012), 35mm film, color, optical sound, 12 min. Installation view at

MIT List Visual Arts Center, Cambridge, MA, 2015.

ART iT 展示空間の脱-編集という考えには、私たちとアーカイブとの関係性に通ずるものがあります。アーカイブは私たちが絶対にその全体を経験することができず、それはひとつひとつとしてしか経験できない知識や情報の体系であるという意味においてですが。知識や情報を出し入れしたり、それらを検索語や検索索引に応じて再編成することはできても、実際には、全体としてのアーカイブを扱うことは不可能です。

RB その通りです。そして、私は風景をはじめ、さまざまな物事をアーカイブとして理解しているので、このアーカイブという考えが制作に常に立ち戻ってきます。私は砂漠を舞台にたくさんの作品をつくってきましたが、その風景に刻み込まれた人間の活動が、未来の人々が(現在の)私たちの社会を理解しうるようなある種のアーカイブになると考えています。こうした方向性で制作しはじめた頃の作品に《The Long Road》(2010)という放棄されたレーストラックを手持ちカメラで飛行機から撮影したものがあります。この作品のときはカメラをドローイングの道具として考えていました。眼下に見えるレーストラックを自分が描いているかのように、全身を使ってこの重いカメラを支え、空中にドローイングを描きました。同じように、《Time as Perspective》(2012)では、ミシンや時計のように絶えず風景を刻むテキサス州にある油田ポンプジャック(上下に動き原油を汲み出す装置)を撮影しています。

《Bending to Earth》(2015)もこの系統に当たります。この作品で撮影した放射線場も時間という概念に関係しています。なぜなら、あれらの放射線場は地球が誕生してからこれまでの時間よりも長く存在することになるのですから。これは私たちがこうした素材を扱うときに、時間に対する理解を見失ってしまうとてつもなく大きな概念です。

また、美術館のアーカイブのようなものを扱った作品も制作してきました。ここでは収蔵庫の中で事物同士が交わす隠された会話に興味がありますね。たとえば、《From Source to Poem》(2016)はアメリカ合衆国議会図書館の国立視聴覚資料保存センターで撮影しました。[1]

Rosa Barba, Drawn by the Pulse (2018), 35mm film sculpture, silent, 3:08 min. Exhibition view at Kunsthalle Bremen, Bremen, Germany, 2018. Photo Marcus Meyer.

[1] 35ミリフィルムの作品《From Source to Poem》(2016)は、未来の世代のために歴史や文化生産が保存された空間について考えるための「招待状」です。

この作品では、美術館の収蔵庫について掘り下げた三部作《The Hidden Conference》(2010-15)のときにはじめたリサーチを引き継いでいます。三部作のタイトルは、見ることのできない空間の内部にある作品同士やその作者同士の想像上の対話について言及しています。作者同士は決して同時代に活動していたわけではないだろうけど、作品は世代を越えて言葉を交わしつづけます。

一方、《From Source to Poem》では、可能な限りあらゆる媒体であらゆるアウトプットを保存するという西洋文化の強迫観念を反映するように、作品からアーカイブ収蔵庫自体へと焦点を移しています。バージニア州カルペパーにある国立視聴覚資料保存センターと、カリフォルニアの巨大な太陽光発電所で撮影したこの作品では、世界最大のメディア・アーカイブのイメージと周期性の研究、また文化生産のイメージと産業生産のイメージを並置しています。同時に起きているふたつの物事の時間的特性のように、この偶然の一致の回路を決める距離は調整可能です。

この映像は「デジタル化は、いかにして時間、空間、物質性といった近代的なカテゴリーを崩壊し、その代わりに抽象をつくりだしたのか」という問いに応答しています。そうすることで、国立視聴覚資料保存センターの資料とそれに関連するものを繋ぎ合わせ、アーカイブの思考可能性の継続を試みるのです。それは私たちが残したものだけど、その意味が実際に翻訳されることも未来に投影されることもない風景への刻印かもしれません。それはドキュメントかもしれないし、噂のようなものかもしれません。書き残されていないけれども、なんとなく口語形式としてのみ存在する物語のようなもの。私はアメリカ合衆国議会図書館と国立視聴覚資料保存センターのメディア・アーカイブをホワイトノイズのようなものとして考えはじめました。それらが所蔵するあらゆる情報やソースを圧縮することで、そのアーカイブを光と比べることができるのではないか、と。そうして、私は実際に光のエネルギーを集め、電気に変換する太陽光発電所を砂漠に撮影しに行き、両方のイメージを並べ、そこに国立視聴覚資料保存センターとその建物の歴史に関するテキストを添えました。実はその建物は、同時存在、同時存在秩序の構図である冷戦の時代に核貯蔵庫として建設されたものでした。

この映像はこうしたあらゆる事実からはじまり、このアーカイブが意味しうるものについて考える方へと導いていきます。つまり、ある意味それは詩のようなものへと変わります。ただ、基本的に、詩はそのサウンドトラックの中に見つけることができます。映像にはフィールドワーカーやかつて奴隷だった人々、ネイティブアメリカンの詩人などのインタビューなど、国立視聴覚資料保存センターにある数多くの素材が含まれており、それはアメリカ合衆国を構成するあらゆる声が濃密に混ざり合うものになっていました。

ローザ・バルバ|Rosa Barba

1972年イタリア、アグリジェント生まれ。現在はベルリンを拠点に活動。映像や映像インスタレーションを中心とした、映画や彫刻の言語に関する実験的なアプローチを通じて、風景の詩的性質の考察や記憶の器となるような場所の探究、単線的な時間概念の解体を試みてきた。その映像が捉えた風景や使われなくなった建造物、砂漠の光景が、テキストやシナリオの断片と結びつき、過去と現在が絡み合う空間を創出する。ヴェネツィア・ビエンナーレ(2007、2009、2015)、サンパウロ・ビエンナーレ(2016)、ベルリン・ビエンナーレ(2014)をはじめ、数々の国際展、展覧会、映画祭で作品を発表してきたバルバは、トレント・ロヴェレート近現代美術館(2011)、MITリスト・ヴィジュアルアーツセンター(2015)、CAPCボルドー現代美術館(2016-17)、ウィーンのゼツェッション(2017)、ミラノのピレリ・ハンガービコッカ(2017)、国立ソフィア王妃芸術センター(2017)、サン・セバスチャンのタバカレラ(2018)、クンストハレ・ブレーメン(2018-19)などで個展を開催。日本国内でも瀬戸内国際芸術祭2019に参加、現代美術センターCCA北九州CCAギャラリーで個展を実現している。また、昨年はスウェーデンのルンド大学で博士号を取得、2020年にはカルダー賞を受賞している。