共時性の乱れる瞬間

インタビュー / アンドリュー・マークル

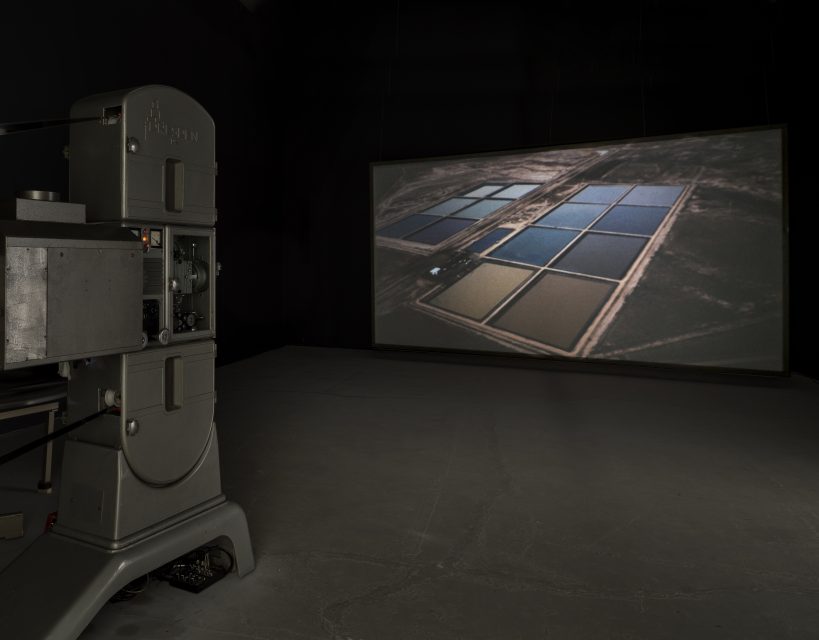

Rosa Barba, Bending to Earth (2015), 35mm film, color, optical sound, 15 min. Installation view at the 56th Venice Biennale, 2015. Photo Matteo de Fina. All images: Unless otherwise noted, © Rosa Barba.

ローザ・バルバは、光や音、フィルム、映写機、スクリーンなど、映画にまつわるさまざまな機材や要素を駆使して、映画装置それ自体が精妙なキネティック・スカルプチャーであることを示してきた。その作品は従来の映画が有するあらゆる要素を中心に扱いながらも、それらを脱構築し、他なるものがその仕組みに介在できるようなやり方で新たに組み直す。たとえば、《Boundaries of Consumption》(2012)では、映画用フィルムが16ミリ映写機から、積み重ねられたフィルム缶の上に据え付けられたボール・ベアリング、映写機と向かい合う壁面に取り付けられたスプールを通り、再び16ミリ映写機へと戻ってくるような形で延々と回りつづける。流れつづけるフィルムが積み重ねられたフィルム缶を揺らし、ボール・ベアリングを作動する一方で、映写機から投影された光は一連の出来事を照らし出し、それを影絵として壁面に映し出す。ほかにも、バルバはよりコンセプチュアルなアプローチを通じて、同様の効果を獲得している。打楽器のような音が響きわたるなか、ジグザグに並ぶグラフィティのようなテキストがトレーラーハウスが並ぶ地区の空撮映像に重なり、吊るされたスクリーンの両面に投影された《A Home for a Unique Individual》(2013)では、イメージの表面とその深さの一致を妨げることで、観客にその幻影と支持体の間のギャップを意識させる。

テキストが記された映画用フィルムが互いに別の方向を向いたふたつの映写機の間をループする《Double Whistler》(2011)において、バルバはイタロ・カルヴィーノの『レ・コスミコミケ』の「宇宙のしるし」からの一節を、映画と思考を比較するために使用している。

なにかを考えることは − 絶対に不可能だった/

まず第一に − そんなものなどなかった/

考えなければならないものなど − そして第二に/

なぜなら − 考えるためのしるし/

は欠けていて − しかし/

その時から − あのしるしが存在していた/

可能なことは − ふたりが/

しるしについて考えること − それ故にあれは/

ある意味 − しるし/

はこういうもの − あなたが考えることのできる/

そしてまたそのしるし − その考えられているものの/

はじめはふたつの映写機が同期しているので、そこから投影されるテキストの断片を合わせて読むことでその意味を理解することができるのだが、次第にその同期は乱れ、テキストは(意味の)一貫性の義務から解放されることになる。彼女のほかの作品と同じように、それは美的経験一般、具体的には映画というものを、精神と身体の一体性をこじ開け、新しい認識や存在の様式を得るために使用する可能性を示唆している。

現在、バルバはヨコハマトリエンナーレ2020「AFTERGLOW―光の破片をつかまえる」に参加し、放射性廃棄物処分場を人間の活動が風景に刻まれた記録として捉えた35ミリフィルムの映像インスタレーション《Bending to Earth》(2015)を横浜美術館で発表している。昨年はCCA北九州での個展と瀬戸内国際芸術祭でも作品を発表している。本インタビューは、2019年半ばに東京で収録し、《Double Whistler》に着想を得る形で、元々のインタビューの素材を編集しながら、作家自身に新たにコメンタリーを書き加えてもらった。

I.

Rosa Barba, Double Whistler (2011), pair of 16mm film projectors, projected text, 1:33 min. Installation view

at Kunsthaus Zürich, 2012.

ART iT 本日のインタビューのためにあなたの制作活動について調べていたのですが、そこに時系列的な発展があると同時に、円を描くように繰り返し扱われているテーマがあるという印象を受けました。これに対して、少し残念なのはこのインタビューが単線的な形式をとらなければならないということですが、いやむしろ、どうしたら同時並行的なインタビューができるのだろうかと考えています。その辺りのこともあって、《Double Whistler》(2011)の話からはじめたいと思います。この作品は互いに反対の方向を向いて並んだふたつの16ミリ映写機が、同じ映写用フィルムを両映写機の間でループしながら投影するというものです。あなたの作品の中では比較的小さな作品かもしれませんが、そこにふたりの人間が共同で何かを考えようとする姿、たとえば、インタビューや翻訳のようなものを印象的な形で視覚化していると思いました。あなたはどのように考えていますか。

ローザ・バルバ(以下、RB) 私はアナログ機材を本来の意図とは異なる形で動かすために改変することで、彫刻の研究をしてきました。機械が面白いのは、アルゴリズムもそうですが、それを厳密に制御することが絶対に不可能だというところです。《Double Whistler》では、私が思考を書き記した16ミリフィルムがふたつの映写機の筐体の周りをぐるぐると回ります。映写機を同期しているにもかかわらず、それでも機械が(その運動を)支配し、その共時性を乱す瞬間が必ず訪れます。だから、書き記された思考はある瞬間にひとつになりますが、また次の瞬間にはふたつの独立した存在に分かれることになります。これは私の映像制作のプロセスと同じですね。私は常にひとつのレイヤーからもうひとつのレイヤーへと意味を運ぶために裂け目やズレを創り出そうとしてきましたが、それが物事を見たり考えたりするための異なる視野を開きます。ここでのズレはある程度意図的なものですが、どういうわけか機械が(その運動を)乗っ取り、それによってズレの発生するタイミングが決まります。《Double Whistler》の場合、テキスト自体が機械と連動して突然変則し、それが絶えず意味の変わりつづけるヒエラルキーのない形式になるのです。

ART iT このヒエラルキーのない形式はどうやって思いついたのでしょうか。

RB 昔からずっと関心を持っていて、最初から単線的な物語構造をとらない映像作品を作りたいと思っていました。また、おそらく映像は空間的に作用するハイブリッドな形式だろうと考えていました。そうして長年にわたって、従来映画だと考えられているものの範疇を超えた空間にアクセスする方法を探してきました。その方法は作品によって違います。実験してみたいことに狙いを絞ることもあります。たとえば、小さめの作品では相容れない状況や要素を平衡的に扱ったものや、言語を使った実験などを試したり、より長編の映像作品ではまた別の方法を展開していきます。[1]

Rosa Barba, Stating the Real Sublime (2009), 16mm film, modified projector, 2:30 min loop. Installation view at Tate London, 2010.

ART iT あなたが使う手法には、作品の装置をその内容に、作品の内容をその装置の一部に変えるものというものもあります。《Stating the Real Sublime》(2009)はこれに当たりますね。

RB はい。装置にも内容にも同じ価値が与えられるので、観客はどちらがどちらかよくわからなくなることもあるでしょう。《Stating the Real Sublime》では、映写機がまさにその映写している16ミリフィルムによって天井から吊るされています。映写機を天井から吊るすのはとても繊細な行為ですが、そのバランスは常に不安定でありつづけるため、映像のフレームが絶えずその形を変えていきます。映写機がそのフレームを常に維持しようとするので、観客も自分が見ているものやフレームの内側にあるものについて考えるように促されます。[2]

ART iT 「White Museum」シリーズ(2010-19)は、《Stating the Real Sublime》を拡張したものとして考えることもできますね。ただ、《Stating the Real Sublime》では美術館の屋内から屋外に投影しています。

RB この作品では、美術館を屋外に映像を投射するための原動力となる映写機の箱として使いました。これはよくあることですが、風景の中に自分が捉えたいと思う物語があったとしても、それはほとんど目に見えません。美術館から屋外へと白いフィルムを投影することで、新しい三次元空間が出現します。いやむしろ、屋内と屋外を光で繋ぐことで、そこに新たな心理的・精神的空間が創出されるのです。この作品を初めて発表したのは、フランスのリムーザンのヴァシヴィエール現代美術センターでした。映画的な白い光が屋外の空間を完全に切り開く様子に感動しました。スポットライトを使っていたら、あんな風にはいかなかったのではないでしょうか。撮影された白い光を投影することが本当に重要でした。それによって、観客を屋外空間に移動させるような認識がもたらされました。

Rosa Barba, White Museum (Vassivière) (2010), 70mm white film, projector. Installation view at Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière, 2010. Photo François Doury.

ART iT 《White Museum》の背景にある考えは、伝統的な中国庭園や日本庭園の「借景」の概念に似ていますね。

RB ヴァシヴィエールの建築は、アルド・ロッシが設計しました。私が映写に使用した窓を、ロッシは風景画のための完璧な画角と捉えていて、それを私は(光の)出口として使いました。ある意味、私が投影した光は三次元の風景画を生み出したのでした。[3]

ART iT これはまた、表象と現実のフィードバックループについても言及していますね。現実を記録しようとする私たちの試みが現実の表象となります。故に、あらゆる記録の試みがただただ私たちと現実との間にさらなる表象のレイヤーを加えてしまうのです。

RB 私はループバックという考えも新しい体験を既存のものに刻み直すレイヤー効果を持つものだと思います。「White Museum」の新作を制作するたびに、このシリーズに新たな体験が加わります。新たな体験はそれぞれ、建築の屋内から屋外へと投影されることで創り出された映画の範疇を超えた空間へのアプローチのための新しい可能性を付け加えていきます。

ヴァシヴィエールで行なった「White Museum」の最初の試みについて、当初、ただひとりの人物が鑑賞する作品として考えていましたが、それはこの現代美術センターが位置する人工島が1950年代にダムが建設された際に建造されたことに関連しています。それは当時フランス最大のダムでした。ひとつの村全体がダムの底に沈み、村人たちは強制退去を強いられ、その家々は消えてしまいました。しかし、たったひとり待機を拒んだ人がいました。彼の家は唯一残されており、私が展覧会を準備していたときは彼もまだそこに住んでいました。彼の存在は作品を構想する上で重要でした。日が落ちて暗くなると、彼以外の人々は島を離れなければいけないので、作品は彼だけのものになるだろうと考えていましたが、最終的にはほかの人々が夜間に鑑賞できるようにキュレーターが時間を調整してくれました。[4]

Rosa Barba, Drawn by the Pulse (2018), 35mm film sculpture, silent, 3:08 min. Exhibition view at Kunsthalle Bremen, Bremen, Germany, 2018. Photo Marcus Meyer.

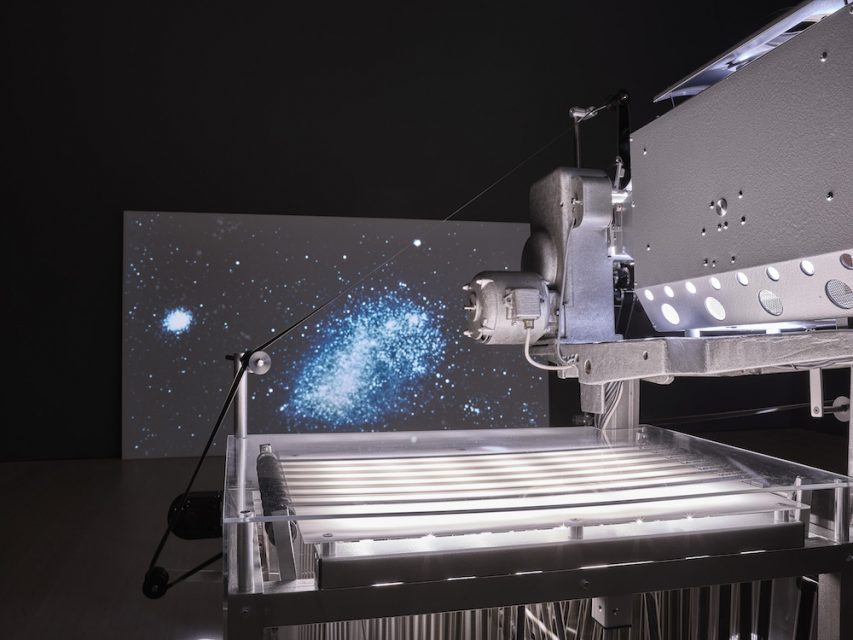

[1] 映像の生態系に対する批評的な関わりの中で、現在の映画と呼ばれる可能性を持つものを通じて、《Drawn by the Pulse》(2018)にも見受けられるような、想像−天文学−政治的なトロープ(転義的比喩)を示しつづけてきました。映画やメディアの考古学という映画のあり方に長い影を落とす体制に対して、空間の特異な質を問う卓越した思弁的道具としての映画について作品を通じて考察したいと考えています。

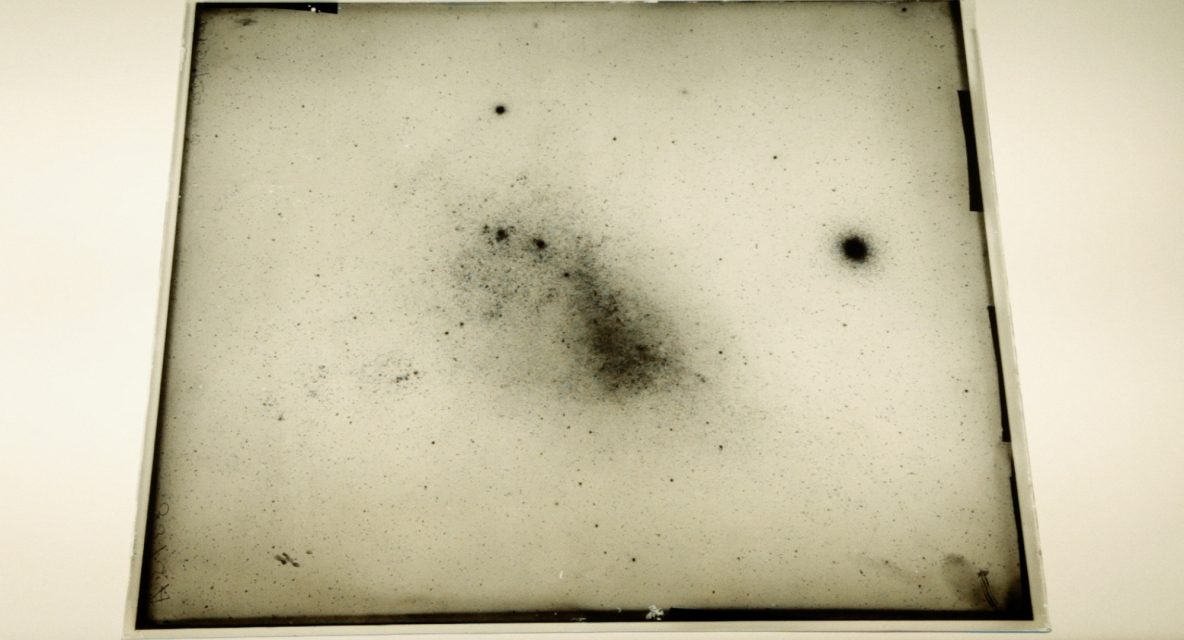

近年、天文学と映画の親和性について考えているのですが、あるレベルで見れば、どちらも光、時間、距離という概念に関係しています。事実、どちらも本質的にはそれらの要素のみで成り立っていると言うこともできるでしょう。しかし、また別のレベルで見れば、どちらも不確定性や思弁性といった基本的な側面を形は違えど共有していると理解することもできます。天文学者の教育において、ほんのわずかな部分しか事実に基づいた知識はありません。つまり、事実に基づく知識は天文学のわずか4%にすぎないため、学生は極めて短期間でそれを身に付けることができます。それに続くあらゆることが事実を超越した、研究と思弁性の世界になるわけです。

《Drawn by the Pulse》は、ハーバード大学天文台で撮影しました。この作品は、アメリカ合衆国の天文学者ヘンリエッタ・スワン・リービットの研究、より具体的には、宇宙における距離を変光星の光度と(光が明滅する)周期の関係から求めることができるという発見に着想を得ています。私の作品の多くが、主に砂漠のような乾燥、拡張する風景と、映画と天文学との関係性をその出発点にしています。砂漠と宇宙のどちらの空間も、人間と自然の関係や両者が互いに及ぼしている相互的な影響の記録を保存することができます。また、砂漠と天文学はそれとは別に古い技術と新しい技術の遭遇という共通点を持ちます。砂漠では両者の使用法から、天文学では見えないものを見る必要性から新旧の技術が出会います。記録としての環境と機械(視覚の機械)の関係性、地理的な限界を持たない広大な空間における無時間性が生み出す時間という複雑な概念に基づいて、謎めいた性質をもつ作品やある種の不透明さを扱った作品を発表しています。そういった作品では変容する社会や、常に変化する社会に対する私たちの関わり方などを取り上げています。私たちはリービットの「明滅」を通じて、自分がそう信じているよりも宇宙はもっと大きいのだと理解するに至るのです。

[2] 私は機械が活動すると考えています。ある物事が別の物事を導くのを見ることができるし、そのすべてを観察することができます。私が新しい機械を発明するときは、こうした要素との戯れが付き物です。ある要素をそこから抽出したり、それ以前にはなかったような要素を創案することで、映画表現のもうひとつの側面を発見するのです。これは映画製作の従来の諸概念に反する遊びの要素を導入するという積極的な行為です。どんなことでも起こりうるという遊びを導入することで、映画製作の世界の規則や閉鎖性に疑問を投げかけているのです。ここで遊びとはルールのあるゲームのことを指しているのではなく、遊び心のある精神性や質を示唆するように、より哲学的な意味を帯びています。

機械はほかなる用途に適応されます。機械は「素材の自律性」や、空間とまさに身体的かつほとんど触知的な方法で作用し、体験全体を統合するための数ある構成要素のうちのひとつとして使われるでしょう。機械の操作に対するこのような介入の重要性は、それらがこの世界の実用的かつ機能的な定義を壊したり、意味や体験の新しい可能性や陰の部分を導き入れることができるということです。ある物事から別の物事へと絶えず意味を断片化したり翻訳したりすること、あるいは、意味を動かしたり不安定なままにすることで、そうした可能性が開かれるのです。それは「2度目の生成」を見込んでいます。

Rosa Barba, White Museum (South Saskatchewan River) (2010/18), 70mm white film, projector. Installation view at Remai Modern, Saskatoon, 2018. Photo Blaine Campbell.

[3] 「White Museum」シリーズの近年の展示に、《White Museum (South Sasketchewan River)》(2018)があります。この時はカナダのサスカトゥーンにある美術館リマイ・モダンからサウスサスカチュワン川に向かって70ミリ映写機で白いフィルムを投影しました。夜中の真っ暗な川面に白い矩形のフレームを削り出すことで、この川の歴史に焦点が当てられ、さらにその歴史が光を通してそこに刻まれました。サウスサスカチュワン川南部の入り江には、一万年以上にわたり、先住民が暮らし、釣りやバイソン、ウッドランド・カリブー(トナカイ)、ヘラジカ、小動物の狩猟を行なってきた。映画的な光が美術館の新しい建築と風景を繋ぎながら、この川に向けられた光線がもうひとつの見るべき領域をはっきりと示していたのです。

Rosa Barba, Send Me Sky, Henrietta (2018), 35mm film sculpture, silent, 6.20 min. Film still.

[4] 概念としての空間の探究に関連する天文学的な問いのリサーチを通じて、再設定された概念的な空間の拡張された次元を具体化したり、利用したりする映画製作の方法を提示することで、映画の概念的な空間の再設定を達成することができます。ヘンリエッタ・リービットによる明滅する星の発見と彼女の業績に対する私の研究が映画的空間という概念をひとつにまとめたり、拡張したりしてきました。それが《Drawn by the Pulse》や《Send Me Sky, Henrietta》(2018)といった映像彫刻を生み出し、天文学的調査に関する初期作品《The Color Out of Space》(2015)や「White Museum」シリーズを再文脈化しました。

ローバ・バルバ|Rosa Barba

1972年イタリア、アグリジェント生まれ。現在はベルリンを拠点に活動。映像や映像インスタレーションを中心とした、映画や彫刻の言語に関する実験的なアプローチを通じて、風景の詩的性質の考察や記憶の器となるような場所の探究、単線的な時間概念の解体を試みてきた。その映像が捉えた風景や使われなくなった建造物、砂漠の光景が、テキストやシナリオの断片と結びつき、過去と現在が絡み合う空間を創出する。ヴェネツィア・ビエンナーレ(2007、2009、2015)、サンパウロ・ビエンナーレ(2016)、ベルリン・ビエンナーレ(2014)をはじめ、数々の国際展、展覧会、映画祭で作品を発表してきたバルバは、トレント・ロヴェレート近現代美術館(2011)、MITリスト・ヴィジュアルアーツセンター(2015)、CAPCボルドー現代美術館(2016-17)、ウィーンのゼツェッション(2017)、ミラノのピレリ・ハンガービコッカ(2017)、国立ソフィア王妃芸術センター(2017)、サン・セバスチャンのタバカレラ(2018)、クンストハレ・ブレーメン(2018-19)などで個展を開催。日本国内でも瀬戸内国際芸術祭2019に参加、現代美術センターCCA北九州CCAギャラリーで個展を実現している。また、昨年はスウェーデンのルンド大学で博士号を取得、2020年にはカルダー賞を受賞している。