Drones, Frosted Bats and the Testimony of the Deceased (2017), four-channel video installation, 3 min 40 sec – 8 min 40 sec. All images: Unless otherwise noted, courtesy and © Hsu Chia-Wei.

黒と白だけでなく

インタビュー / アンドリュー・マークル

I

II.

ART iT ここまでは、歴史へのさまざまなアプローチや、それらがアジアという地域に対する理解の対立にどのように関係しているのかについて話して来ました。あなたの作品を特徴づけるものに、強い考古学的な感性があると思いますが、それはやはり台湾の植民地化の経験と結びついているのでしょうか。

シュウ・ジャウェイ(以下、HCW) 植民地化の経験というよりも、私のアプローチが期せずして考古学との共通点を持っていたのだと思います。作品の大半は特定の場所に根ざしたものですが、あるひとつの場所で起きた出来事も、ひとりだけに影響を及ぼした出来事も、決してそれだけに留まるものだとは思いません。出来事が起きた瞬間が有するより広い時空間にも関係するはずです。この考え方は、考古学や異なる地層という発想にも関連しています。陶器の欠片を見つけたからといって、そのすべてを即座に分析できるはずがない。断面を調べ、同時代の似たような種類のものと見比べ、他の調査を行なわねば、どの時代のどんな種類のものなのかは見極められないでしょう。そんなわけで、私の作品もある特定の場所や人物を扱っていますが、常に私は時空間の断面のようなものを意識しています。

ART iT それは台湾のポスト植民地主義の状況に応えたものなのでしょうか。

HCW 単なる偶然に過ぎないと思いますね。たとえば、「台湾総督府工業研究所[Industrial Research Institute of Taiwan Governor-General’s Office]」が、最終的に考古学的様相を帯びるようになったのは偶然でした。研究所は台北に現存しますが、そこを訪れても、建物があるだけで他には何もありません。というわけで、プロジェクトを推し進めるために、私は研究所が当時作成した研究論文を調べなければなりませんでした。ところが、研究論文は今や台湾各地に点在しているため、この研究所だけの問題ではなくなりました。私たちが台湾全土で実施された科学プロジェクトから見つけたものによって、このリサーチの地層のようなものが構成されました。たったひとつの主題からはじめたものの、それが同じ時空間の文脈に埋め込まれた数々の場所に分布していました。それからもちろん当時を知る人は誰もいないので、さまざまな手がかりや素材、資料からすべてを再構築しなければならず、それもまた、考古学的なプロセスのようになりました。

Both: Nuclear Decay Timer (2017), Four-channel video installation, 8 min 40 sec.

ART iT 台湾の前の世代の映画作家では、ホウ・シャオシェン[侯孝賢]が台湾の近・現代について、『非情城市』(1989)などの映画で掘り下げていましたが、現代美術においても、チェン・ジエレン[陳界仁]が歴史的事象を扱った数々の作品を手がけてきました。彼らのような年長の世代をどのように見ていますか。また、そこから何を学び、どこに自分自身の実践との違いを感じていますか。

HCW 彼らの実践に繋がるところもあれば、繋がらないところもあると感じています。台湾の古い言い方をすれば、ホウ・シャオシェンは大陸出身の「外省人」で、中国国民党の軍人やその家族が移住してきた眷村で育ちました。しかし、皆が彼の映画をとても台湾的なものだと感じるのです。彼の考案したアプローチは、当時それはとても重要なもので、本省人と外省人のイデオロギー対立において、どちらの側にもつかないものでした。彼は異なる民族の共生、共存に関心を持っていて、その作品は実際に本省人と外省人のイデオロギー対立を打ち破り、外省人が本省の問題を扱う映画を制作するという問題をも突破したとさえ言えるのではないでしょうか。ローカルなリアリズムに取り組む人々はたくさんいましたが、彼らは作品をつくればつくるほど、視野がどんどん狭くなっていき、そうして、台湾の地域性以外に語ることができなくなってしまいました。それはとても制限的なものでしたが、しかし、ホウが扱った地域性はより包括的なものでした。

チェン・ジエレンにおける重要な点は、その作品がすべて社会問題を扱いながらも、出来事が起きているまさにその時には作品制作をしていないところですね。たとえば、台北のハンセン病患者収容施設「楽生療養院」保存運動に関するプロジェクト「残響世界(Realm of Reverberations)」(2014)を制作したのは、運動が最高潮に達して約10年の時が経ってからでした。報道機関が常により新しいニュースを競い合うなかで、彼の作品は出来事を減速させることで、人々が違う角度からそれを見て、考えることができるようにしています。これは物事が起こっている最中やみんながそれについて議論しているときには絶対に不可能です。

たしかに両者から影響を受けました。とりわけ、歴史的事象をどう考えるかという点において。とはいえ、結局、私は世代も異なるし、異なる社会経験を積んできました。たとえば、私たちの世代はインターネット、新しいコンピューターやテクノロジー、それにFacebookやその他のソーシャルメディアも利用します。こうした社会的文脈の下、前の世代が扱った出来事に対しても、私たちの世代独自の道具やアプローチを考え出すでしょう。「台湾総督府工業研究所」の制作過程は、実際のところ、さまざまなキーワードによる連想のネットワークから展開していったという点で、インターネットの使い方にとても似ています。ところが、ホウが『非情城市』を制作した頃はまだインターネットはそれほど開発されておらず、それ故に、彼は映画言語や小説言語、すなわち、線的な物語構造を使っていました。インターネットを使い、キーワードを検索する現在、私たちは物語構造というよりもむしろ、さまざまな点の連想関係という観点から考えています。

ART iT ということは、あなた自身の歴史的立ち位置は、前の世代のものとは異なると感じていますか。

HCW 難しいですね。アーティストは誰もが異なるし、それは前の世代についても言えます。たとえば、台湾の土着主義を重要視し、反国民党のアーティストもいれば、反国民党だけど、共産中国に好意的な左翼のアーティストもいました。どちらも反国民党ですが、一方は嫌中国で一方は親中国。国民党という共通の敵がいたので、彼らが連携し、区別がつかない時代もありましたが、舞台裏では異なる立ち位置をとっていました。

誰もがそれぞれ違うために本当に複雑で、前の世代が歴史に対してどのような態度をとっていたのかを言える立場にはありません。しかし、これこそがホウ・シャオシェンが重要視していたもの、つまり、あらゆる立ち位置が共存しているということではないでしょうか。『非情城市』には、外省人、本省人、さらに日本人も登場している。これらの人々すべてが台湾の状況を表す条件だから、ホウはその中の誰が台湾を表しているのかなど言おうとしなかった。私と彼でちょっと違うのは、私はそうしたものすべてから距離があること。お話しした通り、彼はその両親が体験した問題を扱った世代、つまり、両親や年配の親戚からそうした問題を聞きながら育った世代です。それは彼らがそうした歴史を身近に感じていることを意味しています。しかし、私が扱っているのはより遠くにあるもの、特に「核崩壊タイマー[Nuclear Decay Timer]」(2017)では、4000万年前、人類誕生以前の出来事を扱っている。だから、自分が扱っている歴史は飛び回っているように感じます。私は13世紀の能から4000万年前に起きた出来事、植民地時代の出来事へと飛び回ることができる。前の世代と異なり、自分の両親の世代の問題や家庭で語られていた問題を起点に展開していくことには興味がありません。

Above: Marshal Tie Jia – Jingsi Village (2013), single-channel video, 10 min. Below: Marshal Tie Jia – Turtle Island (2012), single-channel video, 6 min 35 sec.

ART iT 「ホアトン村[Huatong Village]」や「鐵甲元師:靖思村[Marshal Tie Jia – Jingsi Village]」(2013)といった作品ではカメラが特徴的な動きをしている。また、「SH-SY5Y」や「核崩壊タイマー」では3Dアニメーションを使って、視線を常に動かしている。あなたにとって、カメラは何を意味しているのでしょうか。あなた自身の視線でしょうか。それとも、第三者の視線、あるいは、ある種の外部の客観的な視線でしょうか。

HCW 各作品で少しずつ違いますね。「ホアトン村」や「靖思村」、それに「和平島故事[Story of Hoping Island]」(2008)なんかはロケーションがすごく大事で、作品タイトルもその場所の名前をつけました。説話や記憶がとても抽象的だったり儚いものだったりするときがありますが、一方で、それらが特定の場所に結びつくこと、それはどこかを訪れたときに突然記憶が呼び起こされるときに経験するものでもある。モニュメントは良い例ですね。それは記憶を場所に結びつけようとする。だからこそ、説話や記憶を掘り起こそうとするときは、その場所からはじめることが最良だと思います。その場所ではアイデンティティの問題を含むたくさんのことを見つけられる。ある場所を故郷、あるいは仕事場だと感じたら、その気持ちはある意味、その場所に同一化しているでしょう。このように、私たちはある場所から記憶やアイデンティティを掘り起こし、その過程であらゆるものを見つけることができる。

それが上述した作品群での私の主な関心でした。場所を通じて各作品に取り掛かり、それが私の映像作品を従来の映画とは異なる方向に導きました。一般的に、映画の登場人物は人間で、映画は登場人物たちを追いかけ、彼らが体験する出来事を撮影することで物語を語る。優先権は人間にあります。しかし、私の作品では場所が優先で、カメラはその場所や環境といった物事が起こる舞台に焦点を合わせる。このように、人間が主要登場人物である映画とは対照的に、私は場所を撮っています。

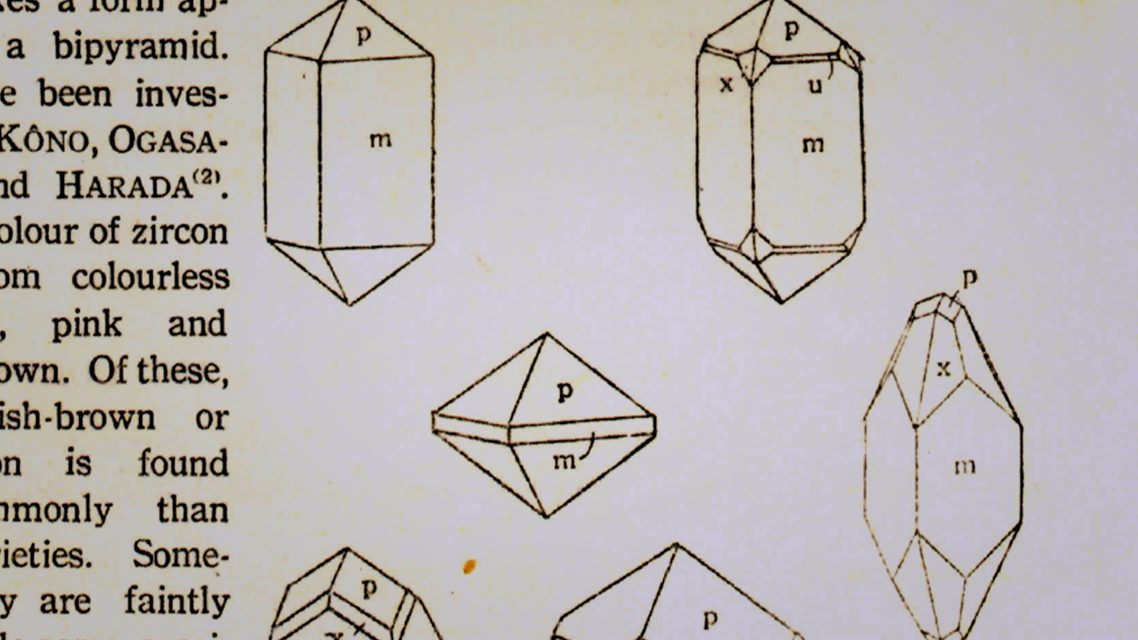

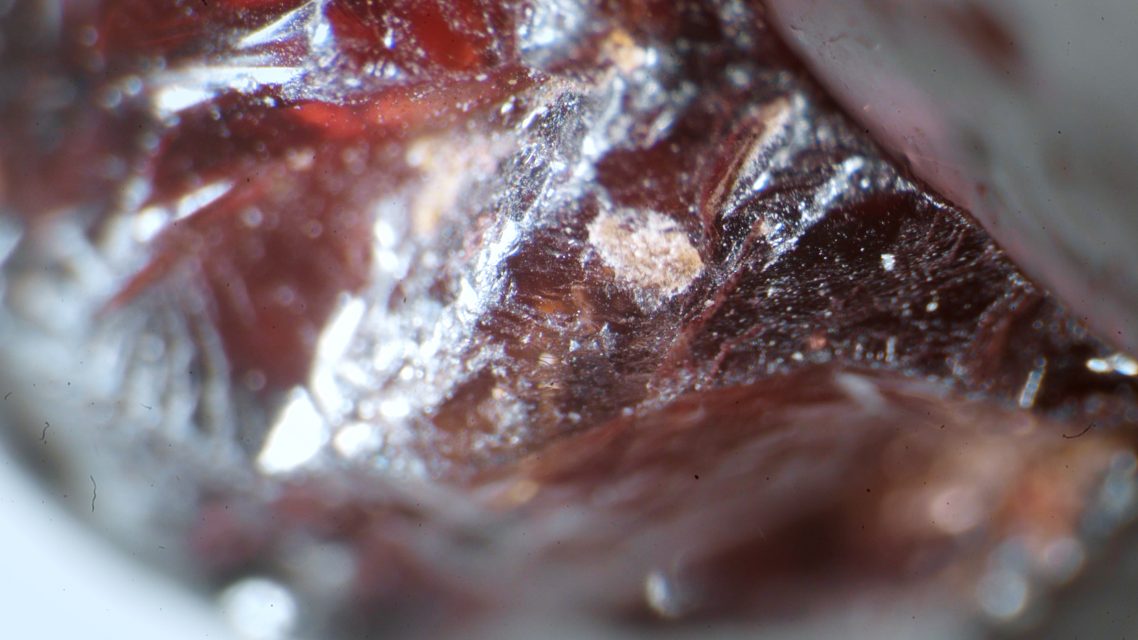

一方、がん細胞を扱った「SH-SY5Y」やジルコン鉱石を扱った「核崩壊タイマー」などは、あるひとつの場所を扱っているわけではなく、3Dアニメーション、ドキュメンタリー、2Dアニメーションなど、比較的多様な素材を組み合わせている。これらはインターネットという同時代的な体験により近いものになっていると思います。キーワードをGoogleで検索したときのように、結果として、検索に引っかかったあらゆる種類の映像や画像を手にいれることになる。ドキュメンタリーもあればアニメーションもあるだろう。平凡なイメージもあれば美しいイメージもあるだろう。解像度の高いものもあれば低いものもあるだろう。このような感性が両作品にも見られます。まるでそこにネットワーク化された関係があるかのように、異なる素材が寄せ集められる。物語はこの異素材で編成され、必ずしも自らカメラを手にして撮影したものだとは限らない。

しかし、「ホェイモ村[Huai Mo Village]」(2012)や「鐵甲元師:亀島」(2012)といった作品では、撮影という出来事自体を撮影対象にするということもしました。普段、映画を見るとき、私たちは物語を追うわけですが、その物語を外れたところに、撮影行程そのものが実際の出来事としてあり、一群の人々がロケ地を訪れて撮影を行なう。そこで、「ホェイモ村」では撮影という行為自体を村の子どもたちを集めるためのイベントとして利用したら、全員が撮影に参加しました。これらの作品では、撮影行程自体に焦点が当てられ、それはただの舞台裏ではなくなっていました。

ART iT この度は芸術公社のコミッションでパフォーマンスに取り組みましたが、これまでに数々の映像作品を制作してきて、パフォーマンスを制作することについて、どんなことを感じましたか。

HCW ライブ・パフォーマンスはあまり演出したことがありませんが、パフォーマンス・アーティストとのコラボレーションはたくさんやってきました。

たとえば、「高砂」では能楽師、「諜報局の廃墟[Ruins of the Intelligence Bureau]」(2015)ではタイの人形劇団、「靖思村」では中国南部発祥と言われる儺舞。このようにさまざまなパフォーミング・アーツとのコラボレーションで制作された作品が多い。しかし、それらは私が演者に何をするか、どう動くかを指示するようなものではありません。普通は、私がロケーションを準備し、演者はそこで普段のパフォーマンスを行ない、私はそれを撮影するといった制作の仕方をとっています。そこで今回は、ちょっとした違いはありましたが、撮影場所を準備して、私が撮影するときと同じようなものを観客が見ることができるようにしました。

Black and White – Giant Panda (2018), single-channel video, 52 min 48 sec.

ART iT 映像作品の中で土地を主要な登場人物として扱うという考え方はとても興味深いと思いましたが、パフォーマンスの場合はどうしても人々が主要な登場人物になるのでしょうか。

HCW 過去作品がより具体的な場所に関係するものだったのはその通りですが、「工業研究所」のプロジェクト以降は、非人間的なものの見方について考えはじめるようになりました。それが今回のパフォーマンス、つまり、ジャイアントパンダに関するパフォーマンスに繋がりました。パンダの視座を通じて、地政学的な歴史を語る。ただ、パンダはすごくかわいいので、コメディにする方が合っていると感じました。「高砂」を制作するときに能について学んだとき、能の重要な要素に「狂言」という間(ま)の演技を知り、現在の漫才によく似た形式だと思って、日本のコメディの慣習とパンダを組み合わせることにしました。漫才師がさまざまな時代の有名なパンダについてしゃべるというパフォーマンスになる予定です。第二次世界大戦に関係するパンダや冷戦に関係するパンダ。さまざまな時代にキーとなるパンダがいて、それぞれ興味深い話を持っている。漫才師は個別のパンダを通じて、それぞれの物語を語る。演じたり、しゃべったり、歴史的な写真や映像を見せながら。

ART iT それでは、言語はこの作品にとって重要な媒体となるのでしょうか。

HCW はい。演者はすべて日本語を使い、それは笑えるものになればいいな、と。何が面白く何が面白くないと考えるのか、それはそれぞれの場所の特定の文化に関係しているので、非常に抽象的で掴み難いものですが。おそらく、日本人が面白いと思うものと台湾人が面白いと思うものはまったく違うかもしれませんね。

シュウ・ジャウェイ[許家維]

1983年台中生まれ。芸術実践において、生産されるイメージの裏にある行為を重視するシュウ・ジャウェイは、撮影目的のみにとどまらない状況を立ち上げることで、従来の歴史に内包されない人間、物質、場所の関係性を繋いでいく。とりわけ、忘れ去られたり、なおざりにされてきた物語を通じて、台湾を含むアジア一帯の地理的、歴史的、文化的繋がりを一貫して示してきた。

国立台湾芸術大学在学中の2000年代前半から、作品の発表や展覧会の企画など精力的な活動を展開し、2010年に同大学大学院を修了。国内外の国際展や企画展への参加を重ねるとともに、2011年から2013年にかけて、新北市を拠点とするアーティスト・ラン・スペース「Open-Contemporary Art Center(OCAC)」(2001年創設)のディレクターを務めた(現在はメンバーとして在籍)。2013年には第55回ヴェネツィア・ビエンナーレ台湾館に出品作家の一員として参加。台湾・馬祖島のかえるの神「鐵甲元師」を取り上げ、神話や文化、歴史の創造と消滅を位置付けようと試みた「Marshal Tie Jia」を発表している。同年、創設されたばかりのヒューゴ・ボス・アジア・アート賞の最終候補にも選出されている。2016年にはル・フレノア国立現代アートスタジオを卒業し、台北の鳳甲美術館で個展『Huai Mo Village(ホェイモ村)』を開催。同展は第15回台新芸術賞のグランプリを受賞した。

2018年は国立国際美術館の『トラベラー:まだ見ぬ地を踏むために』、第21回シドニー・ビエンナーレ、第12回光州ビエンナーレ、第12回上海ビエンナーレなどに出品。現在、台北の鳳甲美術館で開かれている台湾国際映像芸術祭2018では、シュウ・フォンレイ[許峰瑞]とともにキュレーターを務めている。なお、上述の第21回シドニー・ビエンナーレのキュレーターを務めた片岡真実の企画により、森美術館のMAMスクリーンで映像作品5点を上映している。2019年1月12日には片岡をモデレーターに、シュウと林立騎(ドイツ語翻訳者、舞台研究者)によるトークセッション「歴史と地理へ向けた新しい現実感覚」を開催する。本インタビューは、2018年2月のシアターコモンズ’18のレクチャーパフォーマンス「黒と白-パンダ」と映像作品の展示上映のために来日した際に収録された。

シアターコモンズ’18

2018年2月22日(木)-3月11日(日)

シュウ・ジャウェイ「黒と白-パンダ」

レクチャーパフォーマンス:3月9日(金)、3月10日(土)

展示上映:3月2日(金)-3月10日(土)

会場:台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター

https://theatercommons.tokyo/2018/program/hsu_chia-wei/

MAMスクリーン009:シュウ・ジャウェイ(許家維)

2018年10月6日(土)-2019年1月20日(日)

森美術館

https://www.mori.art.museum/

展覧会URL:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/mamscreen009/

トークセッション「歴史と地理へ向けた新しい現実感覚」

出演:シュウ・ジャウェイ、林立騎(ドイツ語翻訳者、舞台研究者)

モデレーター:片岡真実(森美術館副館長兼チーフ・キュレーター)

2019年1月12日(土)15:00-16:30(受付開始:14:30)

申込等、詳細はこちら