「影の残影」のなかで私たちは「私」として思考し続ける

展示を語っている私

展示には、妻と行きました。神戸から京都に向かいました。メモを見ると、私たちは14時20分から展示を見たようです。リーフレットの日本語版がなかったので、英語版を取ろうと思ったけど、結局は取らずに手ぶらで見ることにしました。

展示室に入ると、展示がとても小さいなと思いました。大きな部屋のなかに小さな白い部屋がありました。「これでレビューを書けるかな」と思うほど、こじんまりとしたステージでした。コーディネートをしている三好さんからレビュー依頼のメールをもらっていて、そこにキュレーターの李さんの試みが書いてあったので、これがそれだろうなと思いました。確かめようと思って、リーフレットを見ようとしたけど、とっていなかったので、そのまま見ることにしました。

ギャラリー南展示風景©陳河好

ギャラリー南展示風景©陳河好

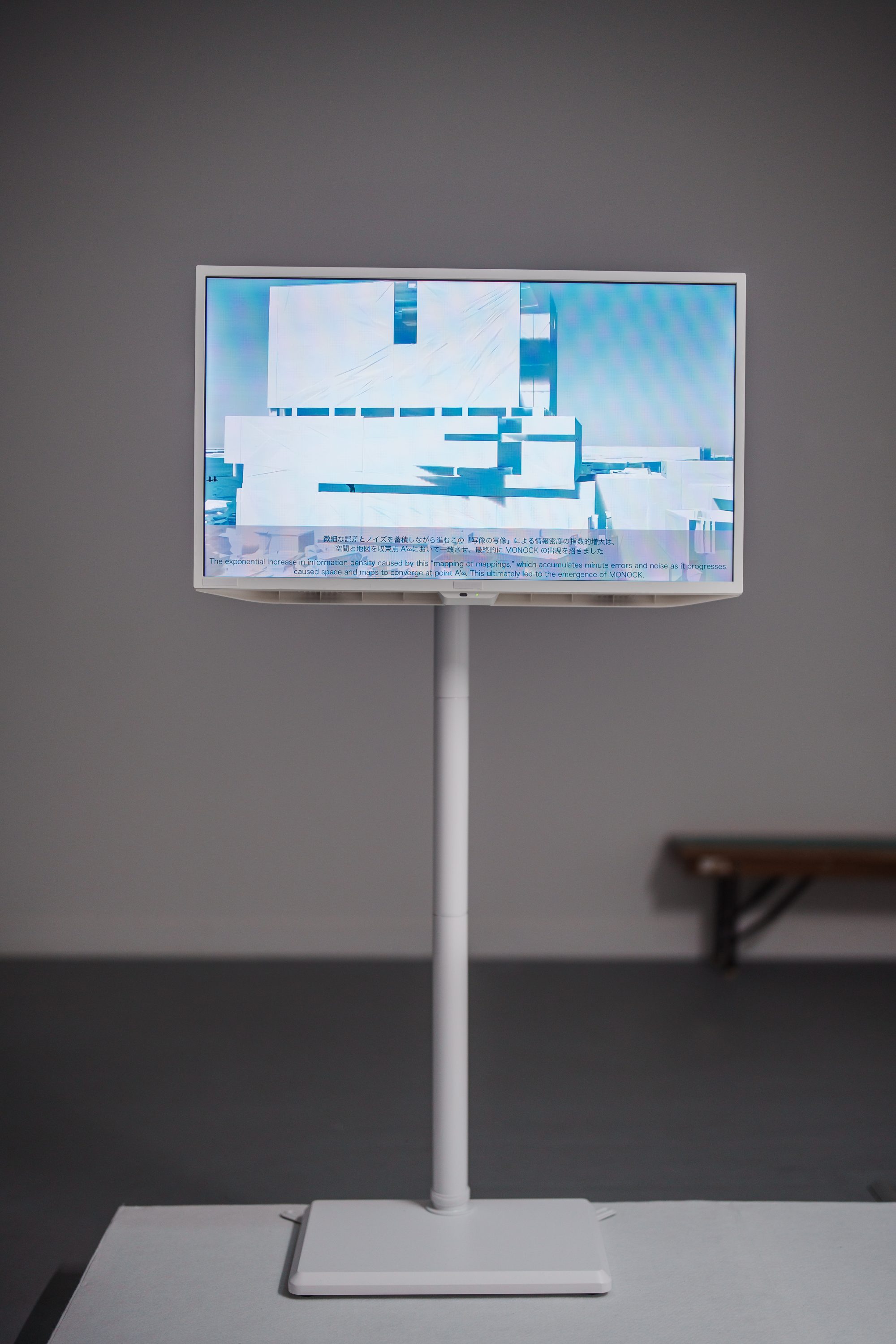

靴を脱いで、スリッパに履き替えて、白いステージに上がりました。妻も上りました。妻は「スリッパが化繊なのが気になる」と言っていました。私は気にならなかったです。それよりも、四条の駅から会場まで歩いてきて、展示室もあまり冷えていなかったので、汗をかいていたので気になりました。汗をかいたまま、白いディスプレイの映像作品をまずは見ました。立ったまま見れるからです。その作品は、架空の思念体 MONOCKが京都の地図空間を移動しながら、空間を平面的にしていくというものでした。MONOCK による京都の平面化に合わせて、人間の歩き方も変わっていくというのを見たとき、Googleマップを見ながら、四条からここまで「直線」的に歩いてきた自分のことを思い出して、確かにそうで、「汗がひかないまま、この作品(《21310403_presentation-onthequantitativeground》)を体験するのはいいな」とメモしています。

日下部浮《21310403_presentation-onthequantitativeground》©陳河好

日下部浮《21310403_presentation-onthequantitativeground》©陳河好

汗がひいてきたので、椅子に座って、パソコンの作品(《21301227_MONOCK-walking_kyoto_013・018》)を見ようと、椅子に座って、マウスを動かしました。でも、カーソルが動かないので、キーボードを適当に叩きました。その後に、「スペースバー」にシールが貼ってあることに気づきました。気づいたときには、もう作品がディスプレイに表示されていたので、キーボードを適当に押しているときに、スペースキーも押していたのだと思います。画面構成から、私が今見ている動画ファイルがメールで送られてきていたものであることがわかりました。その動画には、Googleマップを誰かが移動している様子が表示されていました。ディスプレイの向こう側で、誰かがパソコンを操作している感じを強く感じました。でも、それは人間ではなくて、 MONOCK から送られてきたものでした。2つの映像が入れ替わるところのスムーズさが、確かに人間っぽくないなと、リーフレットの日本語版を手に入れて、作品説明を読んだ後に再度作品を見ると、そう感じました。

日下部浮《21301227_MONOCK-walking_kyoto_013・018》©陳河好

日下部浮《21301227_MONOCK-walking_kyoto_013・018》©陳河好

パソコンの作品を見ているあいだ、白いディスプレイの作品の音がずっと聞こえていて、気になったので、またその作品を見に行こうとしました。そのときでした。会場にアナウンスが入りました。会場をメンテナンスするから、ステージから降りてくださいということでした。私は妻に「本当かな? 従った方がいいかな?」と言いながら、ステージを降りて、スリッパも脱いで、自分たちの靴を履いて、壁際のベンチに座りました。「メンテナンスが終わるまで作品見れないね」と妻に言ったら、「ステージの外から見ればいいじゃない」と言われたので、スニーカーの紐を結ばないまま、ステージの外から白いディスプレイの作品を見に行こうとしました。そのとき、一人の男性が展示室に入ってきたのを見ました。私は作品をステージの外から見ながら、彼はステージに上がるかなと思いましたが、すぐに作品に没頭して、そのことは忘れました。「情報の味、いいな」などとメモをしながら作品を見ていて、ふと後ろを振り返ると、男性は私のすぐ後ろで作品を見ていました。距離が近くて、びっくりしました。彼はメンテナンスのアナウンスを聞いていないから、ステージに上がると思っていたのですが、そうしなかったようです。メンテ終了のアナウンスがないので、勝手に終わったことにして、またステージに上がりました。そうすると、彼も上がりました。妻はベンチに座ったままでした。

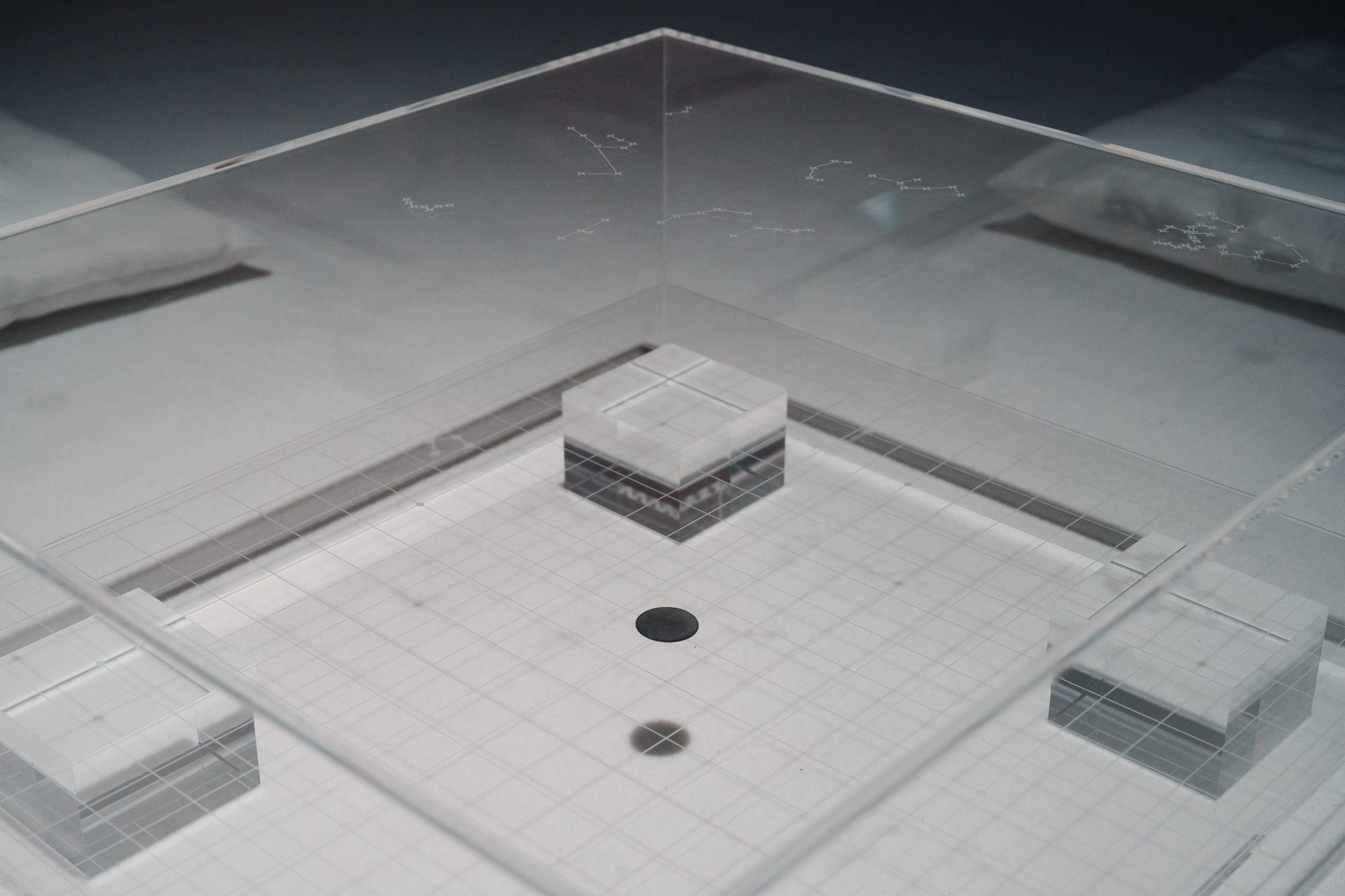

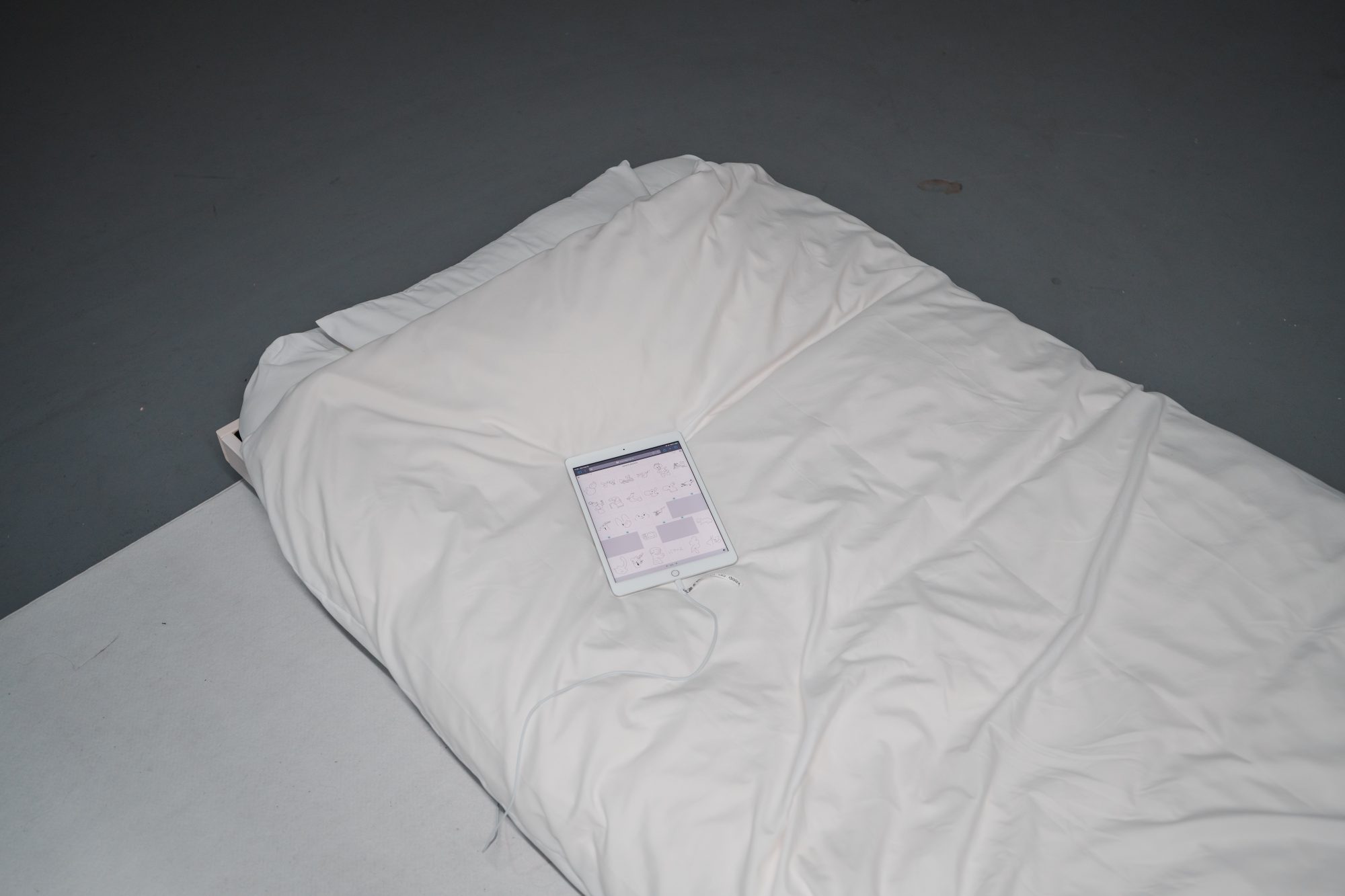

囲碁盤の作品(《20??????_goboard-withconstellation》)を見ながら、星座が彫ってあるなと反射を意識しながら撮影をしているあいだ、男性はパソコンの作品を見ていました。気がつくと、妻がベッドの上に置いてあるiPadの作品(《infinite》)を体験していました。妻がやっているのを見ながら、なんとなくこの作品がしたいことがわかりました。アルゴリズムが生成する無意味な幾何学図形から、私は犬を見つけました。踊る人形や、未知の星座を見つけながら、パースのアブダクションを思い出していました。人間は夥しい数の可能性のなかから、ある一つの解釈を「発見」できてしまう。(1)データの海から人間的な意味を見出すのは、現代的な占星術と言えるかもしれないと思いました。ここは、《infinite》と《20??????_goboard-withconstellation》が重なり合った解釈になっていると思います。作品体験の順番から自然に生じる解釈を引き離すのは難しいものです。

日下部浮《20??????_goboard-withconstellation》©陳河好

日下部浮《20??????_goboard-withconstellation》©陳河好

ステージの上の作品を一通り体験して、妻に「これで終わりかもね」と言いつつ、「本当にこれで終わりなのか」と思っていました。展示には三人の作家が出品していたから、白いディスプレイとパソコンは同じ人の作品、囲碁盤も同じ人かもしれないけど、違うかもしれない、もし違ったとすれば、iPadの作品で三人になって、もし同じ人だとすれば、メンテナンスのアナウンスを含めて白いステージ全体が作品だと考えれば、その仕組みを作った人で三人になると思いつつも、なんか違うなと思ったので、リーフレットの英語版を取りに行きました。リーフレットには、この展示会場が「ギャラリー南」であって、白いディスプレイとパソコン、そして、囲碁盤の作品が、日下部浮のものであること、iPadの作品がTim Knapenのものであることが書かれていました。「ギャラリー北」というもう一つの展示会場があって、そこにJoanna Lyuの《Blinders》が展示されているということもわかりました。作品説明やキュレーターの言葉がありましたが、英語なので読みませんでした。テキストデータならAIに訳してもらうのにと、少し前なら頑張って英語を読んだのに、近頃はめったなことがないと英語をそのまま読まなくなっているなと思いつつ、妻と一緒に「ギャラリー北」に移動しました。

リーフレットを見ながら、なんでJoanna Lyuの《Blinders》が「1」なんだろうと思っていました。京都芸術センターに来て、順当にいくと、ほとんどの人が「影の残影」のグラフィックが壁にプリントされているのを見て、「ギャラリー南」に行って、Tim Knapenと日下部浮の作品を見るはずだから、こちらを「1」「2」とした方が違和感ないんじゃないかと。そんなことを思いながら、廊下を歩いて、外に出るところで、二人で「そういえば、向こうにもギャラリーあったね」と思い出していました。校庭に沿ったコンクリートの上を歩いて、MONOCK も移動しやすそうと思いつつ、「ギャラリー北」に着きました。そこに日本語版のリーフレットがあったのでもらいました。

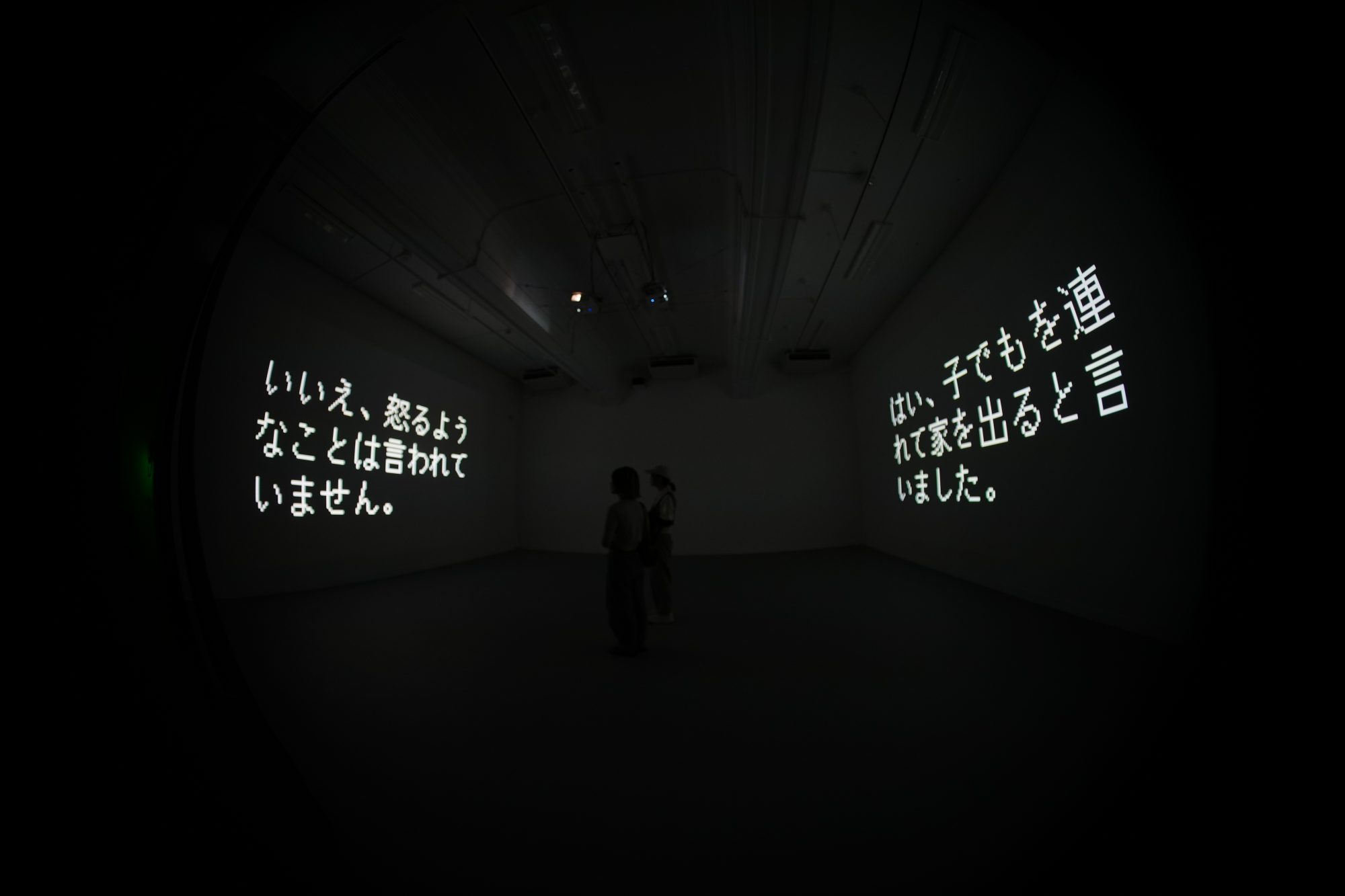

ギャラリー北はとても大きな空間を活かして作品を展示をしてありました。向かい合わせの壁面に映像がそれぞれ投影してあって、床の中央に「×」がマーキングされていました。テンポの良い音楽と文字だけの映像を見て、韓国のユニット、チャン・ヨンヘ重工業の作品を思い出しながら、「×」の上に立って、作品を体験しました。(2)当たり前だけれど、前を見ていると後ろが見れないので、作品全体を見れないと気づいたときには、フィンランドのエイヤ=リーサ・アハティラの作品、特に「字幕」の使い方を思い出していました。(3)「白は尋問側 黒は尋問される側。容疑を認める佐藤と、否認する佐藤。観察者であり、介入者」というメモをしながら、作品が日英という順番で繰り返される5回くらい見ました。妻は「×」のところだと映像が近いと言って、壁際で作品を見ていました。そんな見方もあるなと思いました。

JoannaLyu《Blinders》©陳河好

JoannaLyu《Blinders》©陳河好

妻とはここで別れて、「ギャラリー南」に戻って、作品を見ることにしました。戻るときに、さっき一緒に展示を見た男性とすれ違いました。私は彼が私たちより先に「ギャラリー南」を出て行ったのを見ていました。だとすると、彼もリーフレットの日本語版はなかったはずだから、私と同じようにあとからリーフレットを手に入れて「ギャラリー北」の存在に気づいて、作品を見にきたのだと、心の中で「こちらの作品も面白いですよ」と言って、すれ違いました。そのときはそうとしか思えなかったですが、男性は何度も京都芸術センターに来ていて、《Blinders》も何回も見ていたから、図書室で調べ物をしたあとに「ギャラリー北」に来たのかもしれません。

「ギャラリー南」の入り口手前の「ご注意|CAUTION」を読むと、赤字で「毎時30分にはメンテナンスが入ります。」と書かれていました。あと、「ギャラリー内は焼きそば禁止です。」とも書かれていました。これはウケ狙いなのか、本当の指示なのかわかりませんでしたが、私は焼きそばを持っていなかったので、指示を無視しました。展示室に入って、すぐにベンチに座って、リーフレットに書かれている作品説明とキュレーターのテキストを読みました。「メンテナンス」も作品かもしれないと思っていたのですが、これはキュレーターの会場構成ということでした。三好さんからもらっていたメールに書かれていた李さんの試みがわかって、納得しました。

もう一度、日下部さんとKnapenさんの作品を見ているときに、メンテナンスのアナウンスについて思いついたことがあったのでメモしました。それが「ステージのメンテナンスに従う人のことは思い浮かべるが、展示を見ている人のことは明確に思い描けない。ステージのメンテナンスに従っている人は具体的ではないが、私とは異なる誰かが従っているのはわかる」というものです。メモなのでわかりにくいですが、展覧会に来て「展示を見る」ということは、とても当たり前のことすぎて、それは今回のようにステージをつくられたものだったり、「×」だったりと鑑賞行為が誘導されている場合でも同じで、記憶に残らないものになっているということを意味するのだろうと、後から考えました。会場のメンテナンスは通常の展示では体験しないので、記憶に残るのだと思います。実際、多くの人が従っただろうし、自分もはじめはドギマギしながら、次は冷静に従っていて、ありありとその様子を思い出せます。今でも、ステージから降りていく感じが残っています。

Tim Knapen《infinite》©陳河好

Tim Knapen《infinite》©陳河好

そんなことを考えていると、「白いディスプレイはMONOCKのために設置されているかもしれない」と感じたのです。白い机に置かれたパソコンとそれを見るための白い椅子、iPadが置かれた白いベッド、囲碁盤とその脇に置かれた白いクッションは、全て人間のためのものだけど、白いディスプレイは、普通このように置かないだろうと思うと、それは映像に表れていたMONOCKが見るためにこの高さに置かれているのではないかという考えが意識に現れると、それはすぐに「高さ、ぴったりだ」という確信になりました。そうすると、ステージを囲う通路のような空間も MONOCK のためで、展示につながる廊下も、「ギャラリー北」に向かうコンクリートも、すべて MONOCKのためのものになったのです。

MONOCKのための廊下とコンクリートの上を歩いて、「ギャラリー北」に向かいました。作品のねらいを知ったうえで、もう一度作品を体験しようと思いました。改めて作品を見たときに、「会場の中心に立ってください。」と指示されるけど、それは「佐藤」ではなくて、私に向けられたメッセージなんだろうなと強く感じました。そして、尋問をする人はどのような立ち位置に設定されているのだろうと考えていると、この文面はLyuさんの作品にもともとあったものなのか、李さんが今回の展示のためにLyuさんと相談した上で入れ込んだものなのか、わからなくなってきました。どっちなんだと宙ぶらりんの状態でしたが、私は従順にメッセージに従って、「×」の上に立って、作品を一人で見たのでした。そのとき、気づいたのです。AIサポートが明記されているキュレーターズメッセージを読んでから、作品を体験すると、制御の仕組み自体が作品の一部として提示されていて、これは権力の開示なんだということに気づいたのです。

「影の残影」という遮眼帯を付けられた私

私はレビューを書こうと思っていたので、メモをとりながら、展示を見ました。展示を見た次の日は、リーフレットに記載されている作品説明やキュレーターズメッセージを写経して、テキストデータにしました。それらをもとにAIに相談しました。そして、レビューの草稿を書いてもらいました。《Blinders》の尋問形式が印象に残っていたので、草稿を尋問形式にしてもらって、さらに独白形式にしました。そうしたら、展示を語っている私が現れたのです。

その私は気付かぬうちに「遮眼帯(Blinders)」を付けられていました。「遮眼帯」は、馬の視界を制限する道具であると同時に、秋庭史典が『あたらしい美学をつくる』で論じる「ハーネス」、つまり、制御と誘導の装置でもあります。

ギャラリー北展示風景©陳河好

ギャラリー北展示風景©陳河好

一般に、ハーネスということばは、馬の遮眼帯などのように、自然の力をうまく利用して(当の自然に苦痛を与えることなく)、人間に有用な流れに自然を導く、という意味があります。(羊の群れを追い込む羊飼いになぞらえて「シェパーディング」、あるいは流れを導くという意味で「ガイダンス」という言葉を使うこともあります。)それは、最小限の人為(人工物、たとえば遮眼帯)の投入により、自然のシステムを動かし、動き始めた自然のシステムが今度は人工物を含めた自然の全体を動かしていくことを目指したものなのです。(4)

「影の残影」という遮眼帯を付けられた私、そして私のテキストを入力されたAIは、「AIという人工物を含めた自然」がどのように動いていくのかという問いと向き合い続けました。この展覧会が提示するのは、その問いへの答えではなく、問い続けることの豊かさなんです。メタ構造だと思います。展覧会自体がデジタル時代の知覚と主体性を問う装置になっていて、言語化できない直観、違和感、無意識の領域に触れるきっかけを提供していました。「人間→影としてのデータ→体験→残影としての人間」という循環のなかで、私たちは常に人間から始まり、人間に戻ってきます。でもその「戻ってきた人間」は、出発点の人間と同じではなくて、AIとともにある人間なのです。遮眼帯の向こうに見えたのは、AIとともにある自分だったのです。そしてその自分が、膨大な意味の可能性から一つを選び続けている存在だということを改めて知ったのです。私とAIは社会-技術-感覚が交錯する複雑なプロセスにおける調整行為をし続けているのです。そして今も、この独白を通じて、新たな「影」と「残影」を生み出し続けているシステムの一部として機能し続けていると実感しています。

だから、李さんがデジタル時代におけるキュレーションを考えるように、私はAI時代のレビューを考えてしまいます。AIが文字列を出力し続ける時代におけるレビューとは何か。ある程度の客観性とある程度の主観性も出力されていくなかでは、私という一人が見た体験を一人が見た体験として書くことがレビューではないか。私から出ないようにすること。展示を私に閉じ込めること。私が展示の影となり、書かれた文章が私の影となり、展示の残影となること。影は影を生み続けます。展示を語っている私の独白も影の一部です。展覧会も、作品も、私も、AIとの協働も、メモをとることも、レビューを書くということもすべてが「影」であり、「残影」となっていきます。私たちはすべてが「影の残影」になっていく時代で、表現すること、キュレーションすること、レビューを書くということを問い、実践していかなければいけません。

ここまで、「影の残影」という概念に導かれて書き進めてきましたが、では、私たちはただ影であり続けるしかないのでしょうか。ここで当たり前すぎて、忘れてしまっていたことを思い出しました。それは、影が生まれるには光が必要ということです。物理的には確かに、影が存在するためには光源が必要です。しかし、この比喩を人間の状況に適用するとき、私たちは光源なのか、それとも光を遮る物体なのか、あるいは影なのでしょうか。思い返せば、MONOCKのための空間を歩き、メンテナンスアナウンスに従い、AIとともにテキストを生成する過程で、私は制御される主体であると同時に、その制御を観察し、記述する主体でもありました。この二重性から考えると、私がこのレビューで実践したのは、二重の「私」として思考し続けることだったと思います。そのなかで、強く思ったのは、私たちは自分たちが影となり、残影となる状況にあるということを自覚しながらも、自分たちが光でもあると意識しないと、世界は真っ暗になってしまうということです。「影の残影」と名付けられた展覧会が見えるのは、その実践自体が光だからです。とってつけたような考えかもしれません。でも、「影の残影」という遮眼帯を付けられた私が、その言葉を手かがりに書いてきて、最後に思い出せた「光」という言葉は、とても大切に感じられます。しかし、ここに書いた言葉がすぐに影になるのも目に見えています。光と影の連鎖のなかで、私たちは光でも影でもない何か別のものになっているのかもしれません。それが何なのかは、わからないですが、わからないからこそ、私たちは「私」として思考し続けなければならないのです。

注

(1)米盛裕二『新装版 アブダクション──仮説と発見の論理』(Kindle版)、勁草書房、2024年、81頁。

人間の精神には本来、自然について正しい推測へとわれわれを導く自然的性向があり、つまり考えられうるあらゆる理論をいちいち吟味しなくても、有限回の推測によって唯一の真なる理論を考え当てることのできる本能的能力が備わっている、と考えなくてはなりません。パースは、この事実を確信することが真理を探究するあらゆる科学的企ての根底にあるもっとも基本的な前提であり、それを認めることができなければ、真理を学ぼうとするすべての企ては放棄しなくてはならない、といいます。「たくさんの仮説が試されるまえに、聡明的確な推測がわれわれを導いて、きわめて多数の考えられうる仮説をいちいち検討せずとも、あらゆるテストに耐えうる唯一の仮説に考えいたることができるような、そういう正しく推測する能力が人間の精神に備わっている、ということを確信できなければ、真理を突き止めることがわれわれにとってどれほど必要であろうとも、真理を学ぼうとするすべての企ては放棄したほうがよい」(CP: 6. 530)。この「正しく推測する能力」に対する信頼はあらゆるアブダクションの根底にある基本的な前提でもあります。すなわち、「人間精神は有限回の推測で正しい仮説を発見できるという意味において真理と親近性があるということがあらゆるアブダクションの根底にある基本的な前提である」(CP: 7. 220)というのです。

(2)展示を見ているときには「韓国のフラッシュを使った『何とか工業』というユニット」と思い出していました。https://chatgpt.com/share/68abda4c-2a58-8007-91e7-3c3ab05adee7

(3)私は修士論文でエイヤ=リーサ・アハティラを扱ったことがあります。今から21年前ですが、すぐに思い出せるものです。https://researchmap.jp/mmmmm_mmmmm/published_papers/31676423

(4)秋庭史典『あたらしい美学をつくる』、みすず書房、2011年、155頁。

【展覧会情報】

影の残影 / Shadow of the Shadow

2025年7月4日(金)-9月7日(日)

京都芸術センターギャラリー北・南

https://www.kac.or.jp/

開館時間:10:00–20:00

*開館時間の短縮日:7月15日(火)~16日(水)10:00~16:00

展覧会URL:https://www.kac.or.jp/events/20250627/

水野勝仁

1977年生まれ。メディアアート/インターフェイス研究者。甲南女子大学文学部メディア表現学科教授。主なテキストに物性からアートを論じた「サーフェイスから透かし見る👓👀🤳」、ディスプレイをモノのように扱った作品を集中的に論じた「モノとディスプレイとの重なり」(MASSAGE MAGAZINE )、インターフェイスの歴史に振り返りつつ、コンピュータを介したヒトの認知と行為を探っていく「インターフェイスを読む 」(ÉKRITS)など。