How far are you ? - どれだけ遠くに

清山 陽平(京都大学大学院工学研究科 助教)

2022年8月7日の夕方、京都芸術センター(元明倫小学校)にて「額田大志×山下恵実FURUMAiiiiiiiiiiiiiii」の最終公演を鑑賞した。コンセプトにもある通りこの上演はおよそ3週間にわたるクリエイションの最後にあたるものであり、本来最終公演までの過程を抜きにして語れるものではない。さらに言うなら、今回のような一般公募の演者らも含む活動が京都の四条烏丸において、学区コミュニティの核でも在り続ける旧番組小学校のなかで当然のように成立するという、京都芸術センターの存在意義からも改めて評価されるべきであろう。とはいえそうした多角的な評価は他に譲ることとし、ここではあくまで筆者が語りえる部分について、つまりあの日あの場所で起こった1時間半ほどの出来事について書かせてもらうこととする。

校内巡行-日常への疑りぶかい鑑賞

京都芸術センター(元明倫小学校)のエントランスに集まった私たちは、スタッフの案内により館内(元校舎内、以下「校内」)を巡りながら、各所で「ふるまい部」の部員らによるパフォーマンスに遭遇していく。階段の裏で唐突に朝の身支度を始める人、図書室でビー玉を落とし・擦りつけ・ぶつけ合う人、廊下の片隅でじっとイスになっている人。日常的な動きや身近なものが参照され、パフォーマンス(振り付け)へと変換され、わたしたちの眼の前で再上演・並置される。文字にしてみれば素朴な記号化の過程なのだが、実際「ふるまい」と総称されたパフォーマンス群はそれぞれに奇妙であり、鑑賞者の間では随所で歓声や笑いが起こっていた。今から振り返るとこれは約3週間に渡る「ふるまい部」17名の熱心な稽古と、創作メンバーとの関わりの成果に他ならないのだが、あえて加えるならば以下のようなことも少なからぬ要因であったと思う。

まず私たちは校内の普段から開放されているエリアを巡っていくため、目の前の人物が一般の来館者なのか、芸術センターの関係者なのか、はたまた老若男女様々な「ふるまい部」の演者なのか、なかなか見分けがつかない。畢竟、先導するスタッフの案内や説明を除けば、演者か否かを区別する基準は実は存在しない(かくいう私たちも集合の数分前までこの辺りをうろつく一般の来館者であったのだし)。そのためしっかりと鑑賞しようと身構えるほどに、先立ってまずはその対象を把握するべく、周りの状況や動きへの違和感のような不確かな感覚に頼らざるを得なくなっていく。

また同行する鑑賞者十数名は、互いにこうしたある種の不安を共有し合える仲のはずなのだが、これもそう簡単ではない。例えばあるパフォーマンスに際して私と肩を並べていた女性は、その後のパフォーマンスには「ふるまい部」の演者として参加していたし、かと思えば別の時には何もせずにただ校舎の柱にもたれかかっていたりもした(あるいは、これらすべてが「ふるまい」だったのかもしれないが)。一度気にし始めると最後、横を歩く少女も、大学生風の男性も、大人しく抱かれている赤ちゃんも、みな等しく油断ならないように思えてくる。

加えて言うと元明倫小学校という建物もまた、私たちの鑑賞を揺さぶる重要な舞台装置となっていた。小学生のスケールに合わせてつくられた、私たちからすると少しだけ小さな教室や狭い廊下で、演者や鑑賞者、その他の人々は時に肩が触れそうなほど近づき、それぞれの立ち位置や関係性を相互にわからなくしていく。さらに、明治初期からの時間を経た木や鉄、漆喰やタイルといった校舎を形成する素材、あるいは細かな装飾の施されたその表面は、突如パフォーマンスの背景になったかと思えば次の瞬間には小道具になり、「ふるまい」に応じてその在りようを変えていく。極めつけには、このような豊かな質感や具象的なディテールに支えられた元小学校舎の実存とはあまりにも対照的に、演じられる「ふるまい」は表象的であり、上演を通し用いられるビー玉は透明なガラスの真球なのである。

以上のような要因は絡まり合いながら徐々に大きな混乱へと成長し、えも言われぬ不安のなかでいつしか私たちは、身の回りのあらゆる動きや音に目走らせ耳をそばだてるようになっていく。前を歩く人がスニーカーを履き直す、すぐ後ろから笑い声が漏れる、大人しくしていた赤ちゃんがついにぐずりだした。 ――――― これは、どっちだ?と。よく知った京都のまちの中心部、地域に開かれた芸術センターで、例年以上の酷暑やつけ慣れ始めたマスクを除けばいつも通りでしかないはずの午後が、まるで前情報なく訪れた異国の駅前のように全身をもって疑うべき状況に変貌してしまう。

かくして「ふるまい」、すなわち一定普遍的な動きや身近なものをパフォーマンス化することによる、最もベーシックな狙いの一つと思われるものが、ここでは非常に力強く成立していた。断片化・表象化した「ふるまい」が目の前の風景に散りばめられることで、私たちは数分前までごく当たり前に浸っていた日常に真っ向から対峙することになったのである。この時点から私たちは「ふるまい」というパフォーマンスの鑑賞者というよりも、私たちそれぞれの日常そのものへの実に疑りぶかい鑑賞者となっていった。

ぎこちない身体・ほぐされた筋肉

こうした疑りぶかい鑑賞は改めて、実に素朴で重大な事実に気づかせて(を疑わせて)くれた。それは私たちが普段行っている動きのほとんどは規範化と最適化の結果であるということである。例えば移動の仕方一つをとってみても、私たちはほとんどみな両手両足を互い違いにスウィングして、入れ替えるようにして前に進んでいく(歩く)。電車に遅れそうな時にはスウィングの幅を大きくしようとする(走る)が、もし人混みにいるならばできるだけ動きを小さく、人にぶつからないように気をつけながら、ピッチだけを速くしたりする(早歩き)。人間みなにとってそう大きくは変わらない身体の動作性を下敷きに、TPOに応じて失礼でない、規範化された範疇での動きをほぼ無意識に行っている。一方より仔細に観察するならば、例え同じ速さで歩いていたとしても、全く同じ動きをしている人は二人といないということも明らかである。それぞれの体格や骨格、これまでの習慣、クセ、現在の服装や持ち物に応じて、それぞれに一番やりやすく最適化された動きをとっている。大勢による規範化と個人による最適化。外側と内側、二方向から圧力をかけられて、普段の私たちの無数の動きはおおよそ一つの型(パターン)に抑え込まれている。「ふるまい」はこうした日常動作の型(パターン)をパフォーマンスへと変換・強調し再上演することで、翻って現在の風景に潜む動きの規範性・最適性を、私たち鑑賞者にこれでもかと意識づけたのである。

「これは、どっちだ?」。自分の周りに向けられていた疑いは、こうした気づきを経た後、いつしか自分自身にも及んでいることに気づく。いま歩き出し、立ち止まって、一点を見つめた。無意識に自分のものと思っている動きの連続は、どこまで本当に自分のものだろうか?もしかすると配慮や惰性によって、なんとなくそうなっているだけのものの継ぎ合わせなのではないのか?当たり前だったものを疑い始めて、私の身体の動きはなんだか少しぎこちなくなってしまった。初めて漕いだ自転車の軌道や、習い始めたアルファベットの発音のように。しかしこれはそう悪いことでもないだろう。自転車でも英語でも、新たに学んだ工程を頭で確かめながらなぞっているうち、身体の動きはぎこちない。逆に言えばぎこちなくなった身体とは、自らの動きをもう一度意識し直そうとする、勤勉な身体とも言えるはずだ。

身体をどう動かすかはすなわち、自分が生きる世界にいかに働きかけるかの最小単位でもあり、そうした意味で私たちは常に演出的に「ふるまって」いるとも言える。すっかり自動化された無意識的な身体の動きのパターンを一度解体し、初めは誰もがそうしていたように、よりミクロな筋肉の伸縮の機微を再び意識し操作すること。ぎこちない身体になるとはすなわち一つ一つの筋繊維を解きほぐすことに他ならず、同時に世界へのあらゆるアクションを微視化するための準備運動とも言えるだろう。

ピンぼけと、そのものでしかないものの事後的なベタ化

こうして各所で「ふるまい」に遭遇するなかですっかり疑りぶかい鑑賞者となり、動きもぎこちなくなり始めた私が特に印象に残ったシーンを紹介したい。実際にはそれは長い上演のうち、ほんの数秒の出来事だった。

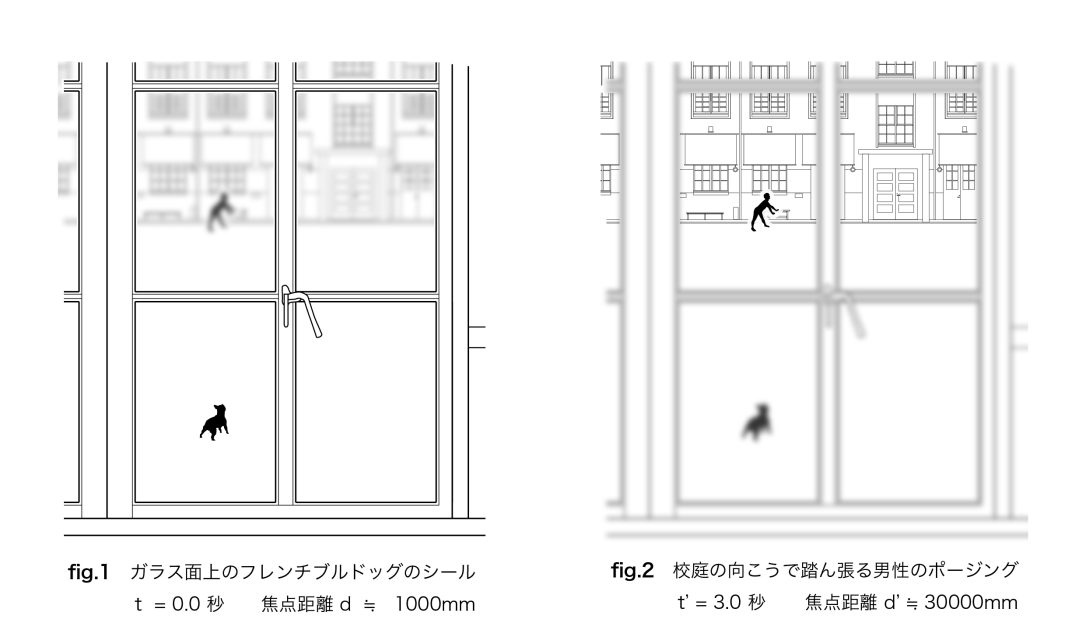

案内に従って図書室から廊下にでる。ここで、廊下の幅に比べるとかなり背が高く大きな窓の、金属の桟で区切られたガラスの一角を、スタッフがおもむろに指さす。見るとガラス面にはフレンチブルドッグ?、それもなぜか踏ん張っているような体勢の、真っ黒なシルエットのシールが貼ってある(fig.1)。ほう?と思ってそのままほとんど身体を動かすことなく、何気なくガラスの向こう、こぢんまりした校庭を挟んだ対岸の、校舎外壁にピントを移動する。そこにはガッチリした体型の男性が、フレンチブルドッグにそっくりなポーズで踏ん張っていたのだった(fig.2)。

廊下にきゅっと身を寄せながらおよそ1m先のガラス面上のフレンチブルドッグに焦点を合わせていた後、ガラスの向こう側およそ30m先に焦点距離を伸ばすことで、男性のポージングを発見してしまう。その瞬間、男性のポージングが(おそらくそれだけ見ても変な体勢としか思わなかったはずなのに)フレンチブルドッグのシールのマネであると強制的に気づかされる。すなわち同時に、直前に見たフレンチブルドッグのシールが男性のポージングの前振りであったことに気づかされる。立派な校舎のなかではささやかすぎるシールを全力で(実際に全身に力を入れて踏ん張っているように見える)模倣することのおかしさに思わず笑ってしまった後、鑑賞者みんなで校庭の向こうの男性と手を振りあった。

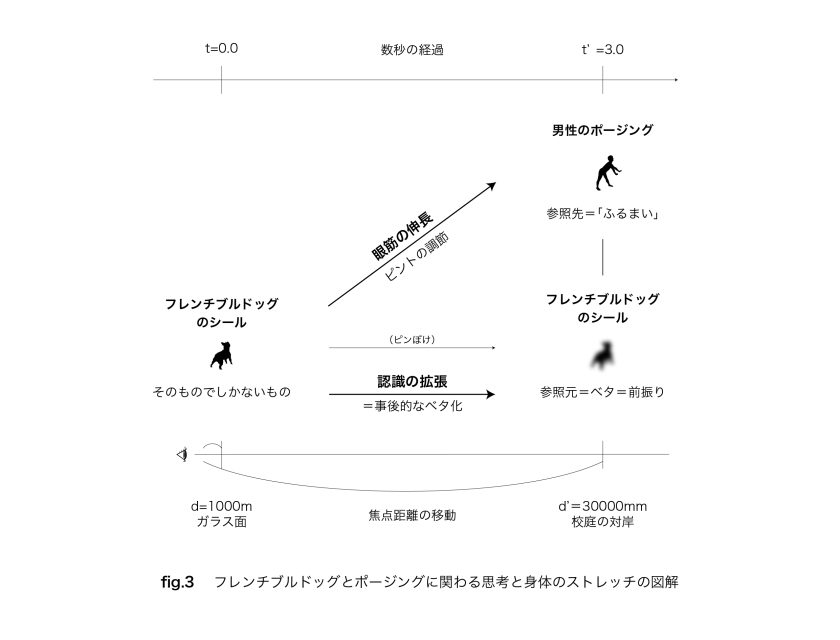

これまでに見てきた他のほとんどの「ふるまい」では、その参照元(日常的な動きやもの)の存在は鑑賞に先立って自明であった。つまりある動きやものを参照元とするパフォーマンス(参照先)という二重構造が「ふるまい」の鑑賞の前提にあり、だからこそ私たちは周りの状況が果たして参照先、つまり「ふるまい」というパフォーマンスなのか、あるいは参照元、つまりパフォーマンスではない日常の動きなのか分からなくなり、疑りぶかくなっていたのである。対してこのシーンでは、それまでは確かにただのフレンチブルドッグのシールでしかなかったものが、男性のポージングという「ふるまい」によってまさにこの瞬間私たちの認識のなかで新たに(事後的に)参照元となったのだ。そのものでしかないと思っていたものにメタが、より高次が存在し始める。翻って、そのものでしかなかったはずのものが、数秒前の過去に遡ってベタに、前振りへと変わってしまうという認識の拡張。伏線の回収というよりも回収による伏線化とでも呼びたいこの事態は、例えばロケ芸人がまちの何気ない日常にツッコんだり、小学生が横断歩道を断崖に見立てて飛び渡るときにも実は同様に起こっているのだが、重要なのはこうした自分のなかでの認識の拡張が、ここでは自分の身体の動き、それも顔や体は静止したまま、ほとんど眼筋だけのミクロな動きと合わさって、同時進行に起こったということだ。認識の拡張と眼筋の伸長、思考と身体のストレッチが、自分において完全に相関したほんの数秒(fig.3)。

まさにあっという間の出来事についてこれだけ詳しく書けてしまうのは、これまでにすっかり私が疑りぶかい鑑賞者となり、また十分に私の身体がぎこちなく、すなわち筋肉がほぐされていたからに他ならない。周りで起こるすべてに目を見開き、耳をそばだてようと構える。生まれて30年足らずの内にすっかり自動化していたピントの調節機能をあらためてなぞり直し、丁寧に、注意を払って筋肉を操作する。ぐぐぐっ、と音が聞こえるほど慎重に眼筋が引き伸ばされるのに合わせて、徐々にピントが奥まることでぼやけていくフレンチブルドッグへの認識が、ただのそのものから参照元=ベタ=前振りへと拡張されていく。眼筋の伸長に合わせて、ぐぐぐっと。まるで私の体感時間そのものが相対的に引き伸ばされたかのような、刹那でありながら潤沢な数秒であった。

講堂での上演-もっとも遠い果ての「ふるまい」

校内巡行の終点、濃密でハラハラとさせられると同時に極めて日常的な鑑賞を経た最後に、私たちは二階の講堂へ招かれる。講堂には座席が用意されており、また楽器が置いてある座席の前方は照明に照らされ袖幕で切り取られることで、誰の目にも明らかなステージとなっていた。これまでの鑑賞とはまったく異なり、ここでは私たちの鑑賞者としての立ち位置(座席だが)は固定され、鑑賞すべき対象も、また上演のタイミングも明示されていた。数十分にわたって自分の周りと自分自身に気を張り巡らせていた私は、こうしたいわばまっとうな鑑賞空間に至ることができたことに、正直かなり安心した。座席に着き上演前のアナウンスを聞きながら、意識と筋肉が弛緩していくのを感じていた。

しかし上演が始まった直後から、弛緩はまったく別種の緊張にとって代わられる。講堂のステージにて上演された4人のパフォーマーらによる踊りと演奏は、校内で遭遇してきた無数の「ふるまい」と同様に日常的な動きや音をパフォーマンスへと変換したものであったが、果たして私にはまったく別のものとして感じられた。その違いの最たる部分は、今から考えるに、参照元とパフォーマンスとの距離であったように思う。

思えば校内で遭遇した「ふるまい」には、どこか参照元となった実際の動きやその人の生活、顔をちらっと垣間見るような親近感があった。生っぽさというのか、ザラつきというのか。単なる動きの記号あるいは表象とは言い切りたくなくさせる、拭いきれない当人性のようなものがパフォーマンスに染みついていた。そしてそれは校内を巡行しながらの鑑賞において決してノイズではなく、むしろ私たちを上述のような日常の大いなる混乱に包み込む上で実に有効に機能していた。

対して講堂での上演では、「ふるまい」はプロフェッショナルによる踊りあるいは演奏として、つまり作品として昇華されていた。確かにダンサーの指先はタバコの灰を落とす仕草に見えなくもないし、耳に届く音はよくあるスーパーのオリジナルソングに聞こえなくもないのだが、より正確にはそれら元々の仕草や音の要素が可能な限り純化された上で、まったく別のものにつくりかわったような緊張感があった。参照元といまだになんとか係留されているものの、次に大きく揺れた拍子にはロープを引きちぎり、ただパフォーマンスそのものとして自立して、参照先としての役割を離れていってしまいそうな緊張感。さらにそのロープをどうにか辿っていっても、参照元にあるのは純化された動きや音であり、そこに演者の顔や生活を見つけることはできないのだ。確かにそれは講堂のステージで上演され、座席から静止してまっとうに鑑賞されるべき作品であった。まだなんとか「ふるまい」ではあるものの極限までパフォーマンスそのものになりつつあって、うまく噛み合う瞬間もありながらてんでバラバラに存在してもいる踊りと演奏。そういった繊細なパフォーマンスが、生々しさを濾しとって純化した動きや音を参照元として演じられる。日常からもっとも遠い果て、今私たちが生きているこの場所から目を細めてどうにか見える地平線上で、かろうじて「ふるまい」として成立しているパフォーマンスであると感じた。

はかり知れない距離を一緒に眺めること

校内の巡行と講堂での上演。約1時間半の鑑賞を通して私に残ったのは、遠いのか近いのか、はかり知れない距離についての感覚であった。ここでいう距離とは単に何m離れているかだけではなく、時間的にどれだけ隔たっているかとか、どれだけ関係しているように感じるかといった、いろいろな遠さ・近さのことである。例えばいま私の目の前で演じられる「ふるまい」だが、果たして参照元となっている実際の動きとはどれくらい近いものと言えるだろうか?講堂で上演された「ふるまい」が遥か彼方、あまりにも遠い地平で行われているようであったのに対して、校内で出会った「ふるまい」は、ときにその人の顔が覗けるほど、生活の一端を錯視させるほどに近くも感じられた。またあるときには「これは、どっちだ?」と戸惑うほどに、その場で実際に起こっている動きと見分けがつかず、その距離は限りなくないもののようにも思えた。途中に演じられた綱渡りのような「ふるまい」が、その後館内を巡るなかで、廊下の中央に貼られているシールの上を歩く動きとして私たち鑑賞者に指示されたりもした(このとき私たちがしたのは「ふるまい」なのか、ただ実際のそういう動きなのか?)。

あるいは、演じられる「ふるまい」同士はどれだけ近くにあるのだろうか?同じ空間で同時に演じられる「ふるまい」。触れ合いそうなほど近くにあるのに、参照元の動きはまったく異なる位相にあって、それぞれが関わり合うことは決してない。しかしときに、例えば高いところのものを取ろうとする「ふるまい」が、犬にリードを引かれて急に走り出す「ふるまい」に驚いてのけぞったかのように、何か連動した動きのようにも見えてくる。逆に、場所と時間が違っても同じ「ふるまい」である場合は?ある人によって演じられた「ふるまい」が、後に別の場所で別の演者によって同じように演じられているとき。参照元の動きが同じであれば、これらはすごく近く、ぴったり同じ位置にある「ふるまい」と言えるだろうか。

ではそもそも、参照元の動きが同じとはなにか?校内で出会った「ふるまい」はどれも私にとっても身近な動きであったが、身近とはどれくらい近いことなのだろう。例えば着替えている人の「ふるまい」を見るとき、実際にその人の生活のなかでなされた着替えと、私の着替えはきっとまったく違う。動きとしても、手順としても、その時の気持ちも(デートに行くために浮かれているのか、仕事に行くために憂鬱なのか)。これを着替えという共通認識として結びつけているのは、結局は規範化と最適化による動きのパターンでしかないのではないか。究極的には私にとってのどんなありふれた動きも、すぐ隣に座る人にはまったく理解できない狂行なのではないか。

「ふるまい」と参照元、「ふるまい」と「ふるまい」、参照元と参照元。手を延ばせば触れられるほどすぐそこにあるように見える私とあなたの間に、密かに折り畳まれた物理的・時間的・認識的な距離。アキレスと亀的に考えるなら、どんなに近づいても到達することのできない、無限と言えるような隔たりがそこには在る。これはとても素晴らしいことではないだろうか。

なぜなら「ふるまい」の鑑賞を通して私たちは、この日常にごく素朴に横たわる途方もない距離を一緒に眺めることができたのだから。一緒になって歓声や笑い声をあげたり、勝手に戸惑い疑ってみたり、あるいは長々と文章を書いてみたり。私とあなたを隔てるギャップに絶望するわけでもなく、あるいは気安く乗り越え手を繋ぐわけでもなく、ただそこにある距離を見つめて、その果てしなさを了解し合えた。そしてそこに喜びや楽しみを持ってそれぞれの「ふるまい」を重ね合うことができたのだ。これは何もあの日のあの場所に限ったことではなく、数週間にわたるこれまでの稽古や「ふるまい部」の部活動においても同様であっただろうし、あるいは鑑賞を終えた私たちのこれから先に続く日常においても、きっと同様の可能性が開かれているのだ。

すぐそばにいるように見える私たちの間には、はかり知れない距離がある。しかし同時に私たちは、その距離を一緒に眺めて楽しみ合うことができる。How far are you ? ――――― 実は意外と近くて、せいぜい小学校の校庭ほどの、手を振れば振りかえしてもらえるくらいの距離なのかもしれない。

清山 陽平(きよやま・ようへい)

遍在する現代風景にここぞという特徴(ローカリティ)を見いだす探究を、研究や実践を通して行う。具体的には例えば、主には近代の非計画市街地において、剥がされた看板や取り残された空地といった何気ない状態を仔細な来歴の跡と見ることで、一見雑然と映る庶民地の真正評価・創造へ向けた理論構築を試みる。京都大学大学院 工学研究科 建築学専攻 居住空間学講座 助教。