Forecast: 2012年7月-9月

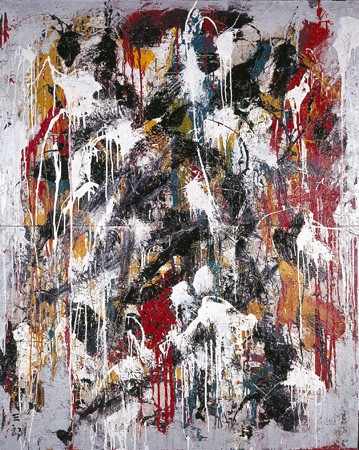

村上三郎「作品」1958年 北九州市立美術館蔵

村上三郎「作品」1958年 北九州市立美術館蔵国立新美術館開館5周年『「具体」—ニッポンの前衛 18年の軌跡』

7月4日(水)–9月10日(月)

国立新美術館

http://www.nact.jp/

開館日時:水–月 10:00-18:00(金曜は20時まで)※入場は閉館の30分前まで

今年で開館5周年を迎えた国立新美術館では、戦後日本の代表的な前衛美術グループ「具体」を取り上げた展覧会『「具体」—ニッポンの前衛 18年の軌跡』を開催する。

具体美術協会は1954年、吉原治良をリーダーに阪神地域在住の若いアーティストで結成される。1972年の解散まで、吉原の「これまでになかったものを作れ」という指示や、公園や舞台などを使う展覧会企画に刺激される形で、さまざまな作品を発表し続けた。当時、国内ではほとんど注目されなかったものの、海外で高い評価を受け、“GUTAI”の名は1950年代後半から欧米の美術界で広く知られ、解散後も回顧展が継続して企画されている。2009年には第53回ヴェネツィア・ビエンナーレ(2009)のテーマ展に作品が出品されている。また、2013年にはニューヨークのグッゲンハイム美術館で大規模な展覧会が予定されている。

国内では1980年代に入り関西を中心に回顧展が開かれてきたものの、東京では1990年に渋谷区立松濤美術館で行なわれた『〈具体〉未完の前衛集団』以来、本展が「具体」の全容を振り返る初めての機会となる。その展示内容は、彼らの18年間の活動を6章に分け、年代順に振り返る構成となる。会期中にシンポジウムや元「具体」会員のアーティストによる座談会も企画されている。

シンポジウム:「具体」再評価の過去と現在

7月14日(土)13:00-17:00(12:30開場)

河崎晃一(インディペンデント・キュレーター)

萬木康博(美術評論家)

マテイヤス・フィッサー(ゼロ・ファンデーション創立ディレクター)

ミン・ティアンポ(カールトン大学准教授、グッゲンハイム美術館「具体」展共同キュレーター)

平井章一(国立新美術館主任研究員・本展担当者)

会場:国立新美術館3階講堂

定員:260名(先着順。聴講無料)※要本展観覧券(半券可)

座談会:“3M”から見た「具体」

8月4日(土)14:00-15:30(1330開場)

前川強

松谷武判

向井修二

(いずれも元「具体」会員)

会場:国立新美術館3階講堂

定員:260名(先着順。聴講無料)※要本展観覧券(半券可)

※各イベントの日時や内容は変更される場合があります。

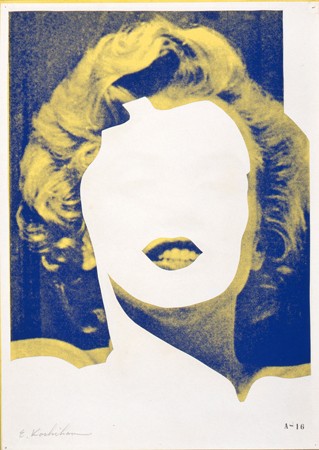

柏原えつとむ「方法のモンロー」(部分)1972-75年. 東京都現代美術館蔵

<私>の解体へ:柏原えつとむの場合

2012年7月7日(土)–9月30日(日)

国立国際美術館

http://www.nmao.go.jp/

開館日時:火–日、祝(7/17、9/18は休館)

10:00-17:00(金曜は19時まで)※入場は閉館の30分前まで

1960年代後半より作品制作、発表を続けてきた柏原えつとむの個展『<私>の解体へ:柏原えつとむの場合』が国立国際美術館にて開催される。

柏原は多摩美術大学で絵画を学んだ後、60年代後半より芸術そのものの基盤を問う作品を発表し、70年代には「概念派」あるいは「非物質」の作家として注目される。以来、そういった言語からは慎重に距離をおきながら、堅固に制作を続けている。

本展では、小泉博夫・前川欣三と協働制作した「Mr.Xとは何か?」(1968-69)や、協力者に日用品を持ちよって展示してもらうことで、展示作品と作者柏原との関係をできるだけ遠ざけようとした「《展》」(1970-2012)、また「方法のモンロー」(1972-75)、「未熟な箱たち」(1974-75)など70年代の柏原の核をなす一連の仕事が一堂に会する。さらに、柏原が1972年に美術手帖に発表したテキストを用いた「おわらないから……くりかえすのだ……」(1972-99)も出品される。また、安齊重男と協働した記録写真も特別出品される。会期中には、同じく70年代に制作された貴重な8mmフィルムによる実験的作品の上映会も予定されている。

関連イベント

対談 柏原えつとむ、安齊重男(アート・ドキュメンタリスト)

7月7日(土)14:00-

会場:同美術館B2階 展示場

参加費:無料(先着100名)

※B2階無料観覧日

特別上映会+トーク

上映作品「サタワル」(1971年、18分)「方法のモンロー・試作」(1971年、4分23秒)

「足を洗いましょう」(1972年、3分45秒ループ)

トーク:柏原えつとむ、森下明彦(同館客員研究員)、橋本梓(展覧会担当研究員)

9月29日(土)14:00-

会場:同美術館B1階 講堂

参加費:無料、定員130名

ギャラリー・トーク

9月15日(土)14:00-

参加費:無料(要観覧券、先着90名)※午後1時半から聴講用ワイヤレス受信機を貸出

泉太郎『バター』(『捜査とあいびき』展より。hiromiyoshii, 東京, 2010年)(参考図版) ©Taro Izumi

リアル・ジャパネスク:世界の中の日本現代美術

2012年7月10日(火)–9月30日(日)

国立国際美術館

http://www.nmao.go.jp/

開館日時:火–日、祝(7/17、9/18は休館)

10:00-17:00(金曜は19時まで)※入場は閉館の30分前まで

国立国際美術館では、『リアル・ジャパネスク:世界の中の日本現代美術』が開催される。

同展覧会は、20世紀後半における欧米美術の進展の行き詰まりにつづく価値の多様化、1960年代生まれの美術家の仕事の超克、美術情報の氾濫―こうした問題を克服して、真に新しい美術作品を制作することを1970年以降に日本に生まれた美術家の課題として設定している。出品作家9名の作品は、その主な特徴として、過去の様々な美術作品や生活の中で経験する物作り等からの柔軟な方法の選択や、視覚表現の謎の日本的感性による探求が挙げられる。日本現代美術の動向を踏まえた上で、それらの作品をふさわしいかたちで位置づけるとともに、今日における美術作品の意義についての考察を目論む展覧会となる。

関連イベント

アーティスト・トーク

大野智史、貴志真生也、竹川宣彰、南川史門(出品作家)

7月14日(土)14:00-

会場:同美術館B1階講堂

参加費:無料(先着130名)※午前10時から整理券を配布

泉太郎、佐藤克久、五月女哲平、竹﨑和征、和田真由子(出品作家)

8月4日(土)14:00-

会場:同美術館B1階講堂

参加費:無料(先着130名)※午前10時から整理券を配布

ギャラリー・トーク

中西博之(当館主任研究員)

9月8日(土)14:00-

参加費:無料(要観覧券、先着90名)※午後1時半から聴講用ワイヤレス受信機を貸出

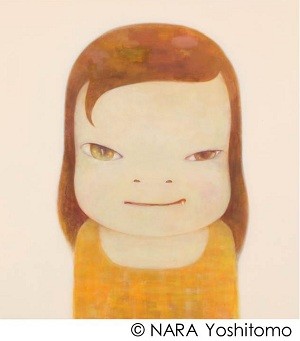

奈良美智「夜まで待てない」2012年 © NARA Yoshitomo 撮影:木奥惠三

奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている

7月14日(土)–9月23日(日)

横浜美術館

http://www.yaf.or.jp/yma/

開館日時:金–水 10:00-18:00 ※入館は閉館30分前まで

1980年代中頃より絵画やドローイングを中心に多彩な制作を続け、国内外の美術機関にて数多くの展覧会を開催してきた奈良美智の個展『奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている』が横浜美術館で開催される。

本展は、奈良にとって国内初の大規模個展として2001年に開催された『I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME』以来、同館では11年振りの個展となる。昨年のレゾネ『奈良美智 全作品集 1984-2010』刊行を経て、自身の作品を冷静に、客観的に振り返った奈良が、再び創作活動の原点に立ち返り、新たな作品世界を切り拓いていく展覧会が期待される。絵画やドローイングなどの新作に加え、初の挑戦となる大型のブロンズ彫刻が発表される。

展覧会期中には、奈良本人が出品作品の制作過程等を振り返るアーティスト・トークや、アーティスト、批評家、美術史家の視点から「奈良美智」を語るトーク・シリーズや小中学生を対象とした展覧会ツアー、美術館閉館後に担当学芸員の解説とともに展覧会を鑑賞する企画が予定されている。申込方法など詳細は下記ウェブサイトを参照。なお、同展は青森県立美術館、熊本市現代美術館への巡回を予定している。

公式ウェブサイト:http://www.nara2012-13.org/

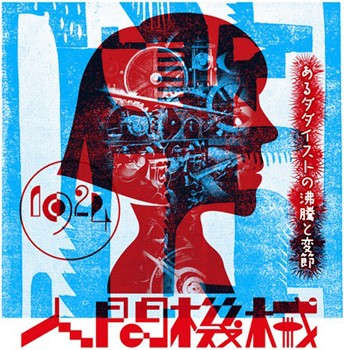

すべての僕が沸騰する 村山知義の宇宙

2012年7月14日(土)–9月2日(日)

世田谷美術館

http://www.setagayaartmuseum.or.jp/

開館時間:火–日、祝(7/16は開館、翌17日は閉館)

10:00-18:00 ※入館は閉館30分前まで

昨年より、神奈川県立近代美術館 葉山、京都国立近代美術館、高松市美術館を巡回した『すべての僕が沸騰する 村山知義の宇宙』が世田谷美術館で開催される。

大正から昭和初期にかけて新興美術運動の旗手として、前衛美術家グループ「マヴォ」や「三科」を結成した村山知義。ベルリン留学を経て、、その活動は日本の近代美術に決定的な影響を与えただけでなく、演劇やグラフィックなどさまざまな領域を横断する活躍をみせた。

本展では、村山が誕生する背景を神原泰、東郷青児、柳瀬正夢などの作品によって紹介する1章から、ベルリン留学時代の村山作品を、影響を受けたクレー、カンディンスキー、アーキペンコ、留学時代を共にした和達知男、永野芳光の作品とともに展示する2章、「マヴォ」や「三科」を結成し、多方面へと活動を展開させた村山を紹介する3章、童話作家、童画家としてのもうひとつの顔を紹介する4章、演劇人としての村山に焦点を絞った5章で構成される。

会期中には、筑波大学芸術系教授の五十殿利治や、ギャラリーTOM副館長の岩崎清による講演会や、やなぎみわ演劇プロジェクト「1924 人間機械」などが企画されている。

講演会「村山知義のベルリン 1922」

五十殿利治(筑波大学芸術系教授)

7月21日(土)14:00-

会場:世田谷美術館 講堂

参加方法:無料。当日10時より整理券配布 ※手話通訳つき

講演会「在りし日の籌子(かずこ)を追って」

岩崎清(ギャラリーTOM副館長)

7月28日(土)14:00-

会場:世田谷美術館 講堂

参加方法:無料。当日10時より整理券配布 ※手話通訳つき

やなぎみわ演劇プロジェクト「1924 人間機械」

8月3日(金)16:00-

4日(土)14:00-

5日(日)14:00-

会場:世田谷美術館講堂

チケット申込方法詳細:http://www.yanagimiwa.net/1924/1924_03.html

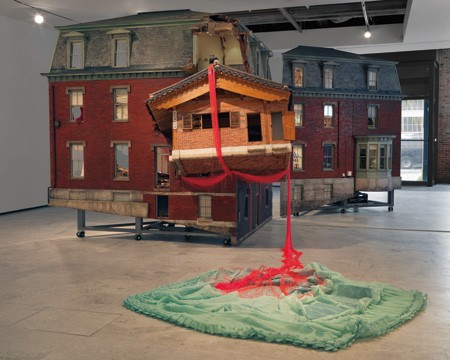

ス・ドホ「墜落星-1/5スケール」2008-11年 © Do Ho Suh

ス・ドホ『in between』

2012年8月4日(土)–10月21日(日)

広島市現代美術館

http://www.hiroshima-moca.jp/

開館日時:火–日(ただし、8/6, 9/17, 10/8は開館。翌日は休館。)

10:00-17:00 ※入場は閉館30分前まで

広島市現代美術館では、国際的に活躍する韓国出身のアーティスト、ス・ドホの個展『in between』が開催される。

ス・ドホは異文化との折衝に身を置いて、移動やそれに伴うアイデンティティーの変化をテーマに90年代半ばより制作、発表を続けている。家族、伝統、民族などの出自を象徴する「家」をモチーフにした作品が代表作として知られ、軽やかな半透明の布や精巧に作られたフィギュアで、移動の時代の記憶、身体性、個人空間の概念などを視覚化する。ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーや、メゾン・エルメス・ジャポンでの個展のほか、2012年にはソウルのリウム・サムソン美術館での大規模な個展を開催。2001年にはヴェネツィア・ビエンナーレ韓国館代表を務め、イスタンブール・ビエンナーレ、リバプール・ビエンナーレ、瀬戸内国際芸術祭など多数の国際展に参加している。

本展は「移動と可動建築」「ひとびとの力」の二部から構成され、日本初公開となる初期作品から近作まで、ス・ドホの活動を広く紹介しつつ、その造形世界に本格的に迫る展覧会となる。

関連企画として、2010年のヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展で発表された「ブループリント」(コレクション展内にて展示)の下で、ス・ドホ本人、MoMA PS1若手建築賞を受賞したSO-IL:ジン・リュウ&フローリアン・イーデンバーグ、犬島アートプロジェクトで知られる建築家三分一博志をゲストにトークが予定されている。

関連企画

「ブループリント」の下で トークシリーズ

1. ス・ドホ

8月4日(土)14:00-15:00

聞き手:神谷幸江(広島市現代美術館)

2. SO-IL:ジン・リュウ&フローリアン・イーデンバーグ(建築家)

8月25日(土)14:00-15:30

聞き手:神谷幸江(広島市現代美術館)

3. 三分一博志(建築家)

10月開催 ※決まり次第同美術館ウェブサイトにて掲載

聞き手:松隈洋(京都工芸繊維大学美術工芸資料館教授)

松江泰治NORWAY 18149 (2012)

松江泰治展 世界・表層・時間

2012年8月5日(日)–11月25日(日)

IZU PHOTO MUSEUM

http://www.izuphoto-museum.jp/

開館日時:木–火 10:00-18:00

世界中の地表―山岳、砂漠、森、都市―を遠距離から俯瞰した視点で捉えた作品で知られる松江泰治の個展『世界・表層・時間』がIZU PHOTO MUSEUMにて開催される。

1980年代後半以来、2004年以降のカラー作品も含め、継続的に発表されてきた松江の作品は、タイトルにシティ・コードが付けられた都市を対象とする「CC」と、地名を付した「gazetteer」のふたつのシリーズに大別できる。さらに、2010年から新たな展開として制作されている一見静止画のように見える映像作品は、ときに「動く写真」とも評される。

近年の主な個展として、ヴァンジ彫刻庭園美術館(2006)、TARO NASU(2010)など。グループ展に「アーティスト・ファイル2011―現代の作家たち」(2011. 国立新美術館)や「みえるもの/みえないもの」(2012. 豊田市美術館)がある。2002年には第27回木村伊兵衛写真賞、2012年には第28回東川賞国内作家賞を受賞している。

本展は新作を中心に構成され、映像作品も9点出品される予定。

関連イベント

アーティストトーク

松江泰治 x 清水穣(写真評論家)

8月5日(日)14:30-16:00

会場:クレマチスの丘ホール(美術館より徒歩2分)

※受付はクレマチスの丘チケットセンターにて当日10時より

定員:150名(無料、要当日観覧券)

参加方法:電話申込 Tel. 055-989-8780

関連記事

清水穣 批評のフィールドワーク: 12 Moving Photographyーーー松江泰治『survey of time』展

14の夕べ

2012年8月26日(日)–9月8日(土)

東京都国立近代美術館 企画展ギャラリー

http://www.momat.go.jp/

開館時間:17時開館(メインプログラムは20時より開始)※いずれも予定

7月30日から所蔵品ギャラリー改装工事のために休館に入る東京都国立近代美術館では、8月26日から9月8日までの14日間のみ、夕方から企画展ギャラリーが特別開館され、多彩なジャンルの「パフォーマンス」が行なわれる。

本企画では、14日間日替わりで14のプログラムが用意され、普段は企画展が行なわれている同ギャラリーが、その日限りの、つかの間の「劇場(シアター)」として毎夕立ち上がる。出演者として、奥村雄樹、橋本聡、小林耕平、高嶋晋一の若手アーティストに加え、ダンス、音楽、演劇、朗読などの各ジャンルから第一線で活躍する表現者が順次発表されている。

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2012

9月22日(土・祝)–10月28日(日)

京都芸術センターほか

http://kyoto-ex.jp/

2010年にはじまった国際舞台芸術フェスティバル、KYOTO EXPERIMENTが京都芸術センターをはじめ、京都市内全体を舞台に約一ヶ月にわたって開催される。

3回目となる今回は、3年連続参加の地点や、昨年約8時間半にもおよぶ大作を発表して話題を呼んだ杉原邦生、同じく昨年に引き続き参加の高嶺格、初参加の上に8年振りの関西公演となるポツドールなど日本からの参加に加え、ブラジル、アイスランド、イギリス、ドイツ、シンガポールからもアーティストが参加する。

今月10日にプログラムの詳細が発表されるほか、7月19日にはプレイベントとして、1980年代にピナ・バウシュのドラマトゥルクを務め、その後振付家として活躍するライムント・ホーゲが来日し、特別レクチャーを行う。前売チケットは8月上旬発売予定。各情報詳細は公式ウェブサイトを参照。

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2011:http://kyoto-ex.jp/

無断転載禁止