被爆80年企画展 ヒロシマ1945

2025年5月31日(土)-8月17日(日)

東京都写真美術館 地下1階展示室

https://topmuseum.jp/

開館時間:10:00–18:00(木・金は20:00まで ※ただし8/14、8/15は21:00まで)入場は閉館30分前まで

休館日:月(月曜が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)

展覧会URL:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-5175.html

東京都写真美術館では、中国新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、中国放送、共同通信社の5つの報道機関が連携し、広島市民、報道機関のカメラマン、写真家たちが撮影した広島の原爆記録写真と映像を公開する被爆80年企画展「ヒロシマ1945」を開催する。

第2次世界大戦末期の1945年8月6日午前8時15分、米軍が人類史上初めて、都市の上空に原子爆弾を投下。ただ一発の爆弾によって広島が、3日後には長崎が焦土と化した。広島では45年末までに推計で14万人が犠牲になったと言われており、あれから80年を数える現在、世界は9カ国が保有する約1万2千発もの核兵器に脅かされ続けている。2024年に日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)へノーベル平和賞が授与されたことは、こうした現状への危機感を世界に示すものとなった。

本展は、広島原爆記録写真と動画を国連教育科学文化機関(ユネスコ)「世界の記憶」に国際登録することを目指し、2023年秋に「広島原爆の視覚的資料―1945年の写真と映像」として申請した資料を基に構成(2025年4月のユネスコ執行委員会での国際登録は見送られたものの現在も登録実現を目指している)。また、原爆記録写真を各自で所蔵してきた報道機関が共同で展覧会を開く初めての機会であり、広島平和記念資料館、撮影者遺族の提供により、所蔵元という意味でも非常に幅広い展示構成となっている。なお、昨年に「広島原爆の視覚的資料―1945年の写真と映像」は写真1532点、映像2点を網羅するアーカイブサイトを開設している。

「炎上中の広島市街」8月6日、木村権一撮影 広島平和記念資料館所蔵

「炎上中の広島市街」8月6日、木村権一撮影 広島平和記念資料館所蔵

1945年8月6日から年末までの約5ヶ月間を3つの時期に分けて、広島の原爆被害の実態を時系列に近い構成で伝える本展。「第1章 きのこ雲の下で ~8月6日の記録~」では、米軍のB29爆撃機エノラ・ゲイがT字形の相生橋を目標に投下したウラン型爆弾が広島市の市街地、島病院の上空600メートルでさく裂したわずか約2分後に、中国新聞社の山田精三が撮影した巨大なきのこ雲の写真や、爆心地から最も近い地点から深田敏夫(広島原爆被災撮影者の会)が捉えたきのこ雲の写真。爆心地周辺の地表は3000度から4000度、爆風は秒速約280メートルに達し、爆心地から約2キロの範囲の建物はほとんどが全焼、全壊した中で、中国新聞社の松重美人が撮影した焼け出された市民の写真などを紹介。この日の撮影資料はいずれも、動員されていた市民や旧制中学の生徒が、爆弾が原爆とは知らないまま、立ち上る巨大な雲、猛烈な爆風と熱線にさらされて炎上する街や、傷ついた市民の姿を体験者の目線から記録している。

「第2章 焦土の街 人間の悲惨 ~あの日からの1カ月間~」では、原爆が投下された翌日の8月7日から日本の敗戦と9月2日の降伏調印を経て、占領時代が始まる前後までの時期に焦点を当てる。8月7日以降、市民に加えて、日本軍の調査関係者や県外から入った朝日新聞、毎日新聞、同盟通信社の記者たちがカメラを手に焦土を歩き、壊滅した街、大やけどを負い苦しむ市民、治療や救命が困難を極めた救護活動などを写している。また、市内の至る所で遺体が火葬されていくさまや、原爆放射線が最初に引き起こした急性障害も記録された。この時期の写真は、アメリカ合衆国の調査団などが広島入りして地上から写真に収める前の記録写真であり、希少性が極めて高いといえる。

「焼失した毎日新聞広島支局 から北西に向かって」8月9日、国平幸男撮影 毎日新聞社所蔵

「焼失した毎日新聞広島支局 から北西に向かって」8月9日、国平幸男撮影 毎日新聞社所蔵 「広島赤十字病院でやけどの手当てを受ける少年」8月10日、宮武甫 撮影 朝日新聞社所蔵

「広島赤十字病院でやけどの手当てを受ける少年」8月10日、宮武甫 撮影 朝日新聞社所蔵

「第3章 遠い再建 占領下の苦闘 ~1945年末まで~」は、原爆投下から1カ月以上を経ても、根底から破壊された地域社会の再建は見通せず、おびただしい数の市民がやけどや原爆放射線による急性障害のため亡くなり、肉親を捜し、街を歩き続けている人が多く見られた年末までの時期を取り上げる。日本が連合国軍による占領統治へ移行し、米国の調査団が相次いで広島入りする時期にあたり、日本の学術調査団も活動し、同行した映像撮影班と東京の写真家が記録性の高い動画と写真を撮影している。この時期には、朝日新聞が9月15日付で原爆使用を「毒ガス使用以上の国際法違反、戦争犯罪」とする鳩山一郎の談話を掲載すると、連合国軍総司令部(GHQ)が東京本社版に48時間の発行停止処分を下し、9月19日にプレスコード(報道統制)を発令している。占領政策への批判になりかねない原爆報道は、報道機関の自己規制も相まって事実上姿を消した。

同章では、戦時中に数多くのニュース映画を制作した国策会社の日本映画社が原爆で壊滅した広島で撮影、製作した映像記録より、1945年9月22日に公開された「日本ニュース第257号 原子爆弾 広島市の惨害」(約2分50秒、日本放送協会(NHK)所蔵)、GHQから撮影中止命令を受けながらも曲折を経て継続を取り付け、完成しながらもフィルムがアメリカへ送られ、1967年の返還まで「幻の映画」とも言われた原爆被災記録映画「広島・長崎における原子爆弾の影響」において、製作スタッフがアメリカ側に渡さず極秘保存していた編集前フィルム(110分、国立映画アーカイブ所蔵)の抜粋を上映。そのほか、日本映画社の撮影班に加わり、「物理班」として市内の破壊実態を記録した林重男や、「医学班」を担当し、やけどなどの負傷者、脱毛した子どもを被写体とした医学撮影はもとより、生活の再建へ苦闘する市民や、復興へ踏み出そうとする街の様子もつぶさに記録した菊池俊吉の写真を展示。さらに、撮影者たちが街で見つけた復興への萌芽や、懸命に生き抜こうとする市民の姿の記録を紹介する。

なお、広島平和記念資料館でも令和6年度第2回企画展「ユネスコ「世界の記憶」登録候補 広島原爆の視覚的資料―1945年の写真と映像」を開催。東館1階企画展示室にて、写真パネル、映像、現物資料など約150点を9月16日まで展示している。

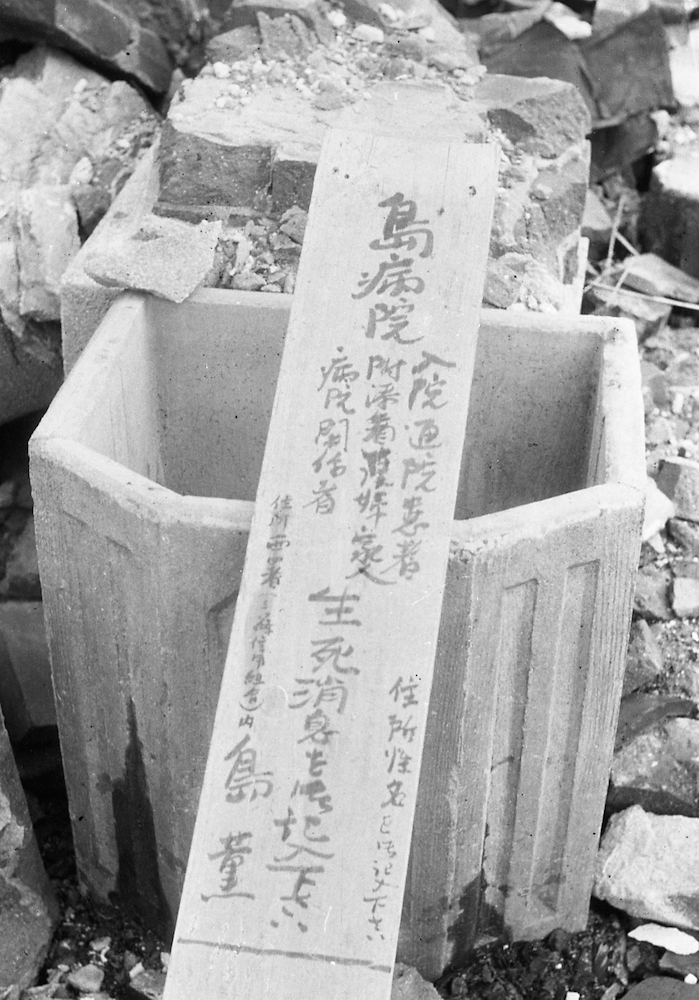

「島病院関係者への伝言板」10月1~10日、林重男撮影 広島平和記念資料館所蔵

「島病院関係者への伝言板」10月1~10日、林重男撮影 広島平和記念資料館所蔵 「大芝国民学校に収容された被爆者の診察」10月11~12日、菊池俊吉撮影 田子はるみ所蔵

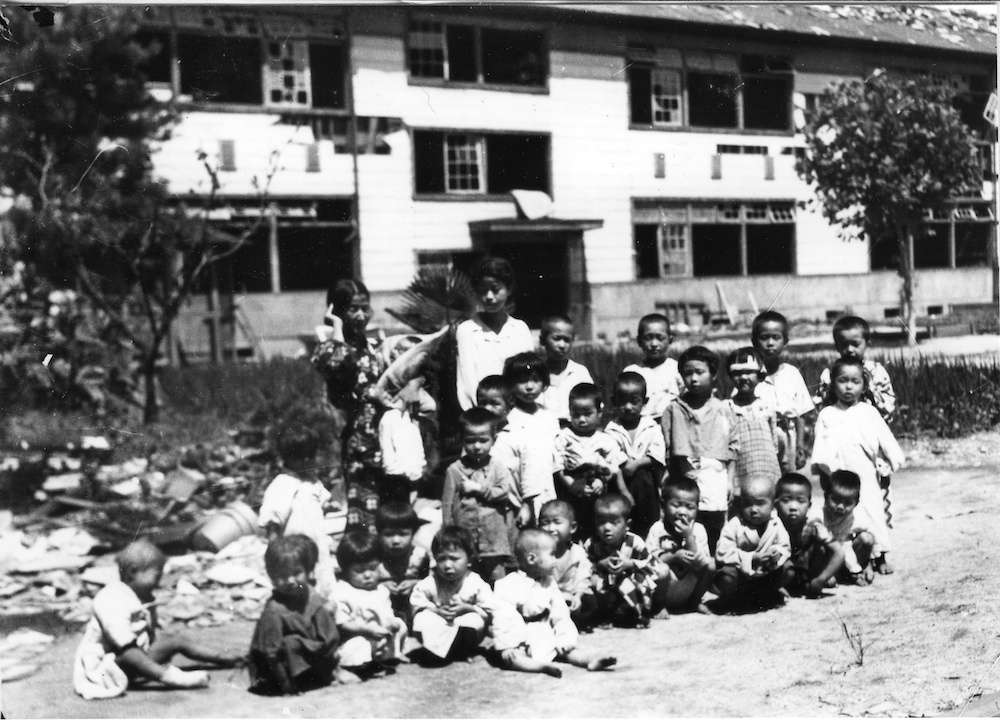

「大芝国民学校に収容された被爆者の診察」10月11~12日、菊池俊吉撮影 田子はるみ所蔵 「比治山国民学校の『迷子収容所』」10月ごろ、川本俊雄撮影 川本祥雄提供 広島平和記念資料館所蔵

「比治山国民学校の『迷子収容所』」10月ごろ、川本俊雄撮影 川本祥雄提供 広島平和記念資料館所蔵