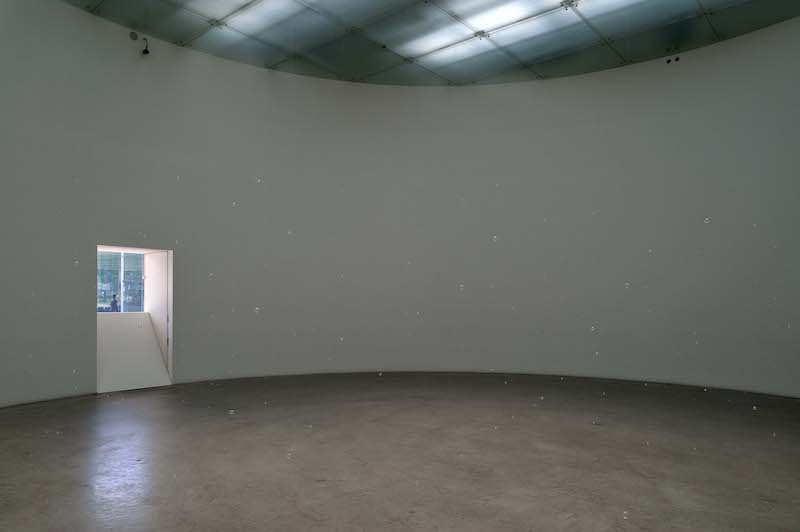

内藤礼《精霊》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

内藤礼《精霊》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

私が当初、「内藤礼 うつしあう創造」展(金沢21世紀美術館)に足を運ぶため、東京から金沢へ新幹線で向かうことを計画していたのは、去る7月16日のことだった。例年東京では、7月というと中頃くらいまではまだ梅雨の余韻が残っても、まもなく夏らしい青空と入道雲が見られるようになり、後半はほとんど殺人的な猛暑となる。よく取れば気候上の変化に富んだ月と言えるだろう。ところが、今年の7月は一貫して雨の月だった。改めて調べてみていまさらながら驚いたのだが、ひと月のうち雨の降らなかった日はたった一日しかなかった。つまり、31日間のうち30日は雨が降っていたことになる。おのずと日照時間も激減し、一ヶ月で合計しても、わずか47.7時間にしかならなかった。これは国が統計を取り始めた1891(明治24)年まで遡っても、もっとも少ない数値で、平年の3割ほどにしかならない。結局、梅雨明け宣言も8月頭までずれ込み、私たちは来る日も来る日も雨の落ちてくる暗い空を眺めていたことになる。気持ちが沈まないはずがない。

もっとも、梅雨空が続くだけならまだよい。7月上旬、前線の活発化で線状降水帯が数日にわたり同じ地域に居座り、強い雨が降り止まず、球磨川が溢れ街が大規模に水に浸かった熊本県南部の人吉市を中心とする一帯では、多くの犠牲者が出て、たくさんの人が家からの避難を余儀なくされた。そして、今年はここに新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延が重なった。避難施設は緊急性をともなうため、どうしても「密」になってしまう。命を救うための行動が、かえって感染を拡大してしまいかねない。いまではもう復旧のために欠かせない存在となった地域外からのボランティアのスタッフが、かえってウイルスを運んできてしまうかもしれない。結果、この秋になっても現地ではまだ被災の生々しい爪痕が残ったままだ。

長々と天気や災害のことを書いてきたのは、本来、こうしたことと展覧会の鑑賞とのあいだには、直接の関係はないとされていることへの一種の疑義からだ。美術館のなかは、こうした移ろいやすい現実から切り離された中立的な空間で、誰もが作品という存在そのものに一対一で向き合うことができる――確かに物理的な条件ではそうかもしれない。けれども、私たちは美術を物理で見ているわけではない。その日ごとの体調や心理が、作品を見る身体の「気象」として影を落とさないはずがない。だからそれは、本来なら無視していいはずの誤差やノイズではないのだ。というより、そうした身体の内外での気配も含めて、鑑賞というものは成立する。そして、内藤礼という美術家ほど、このことに敏感に、真剣に向き合ってきたひとはそういない。

内藤礼《無題》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

内藤礼《無題》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

心理ということで言えば、先に話が出た新型コロナウイルス感染症の蔓延は、健康だけでなく、ひとの心にも大きな力を打ちふるった。その影響は仕事から生活の細部にまで至っている。さいわい感染は避けることができても、発症への恐れや外出の自粛、親しい友人との接触制限、娯楽の激減、収入や事業への不安などは、感染防止対策と経済活動の両立のようなわかりやすいかたちでは伝えることができない。事実、私の周囲でも在宅で飲酒が増え、最悪の場合、その余波としか思えない内臓疾患の急激な悪化で命まで落としたり、そうでなくても緊急入院したりする者がいた。軽い鬱を覚える者は枚挙にいとまがない。もっとも、私のような物書きは、もともと狭い部屋でひとりきりで執筆するしかないわけだから、最初から自主隔離状態にいるようなもので、編集者とのやりとりも随分前からメールや電話のような通信機器だけになって久しく、世に言うリモート・ワークが随分前から進んでいた。

それでもなお、遠方で開かれる美術館の展覧会まで足を運んだり、取材や調査で地方に出るのは頻繁なことだったから、大学のオンライン講義で通勤さえもがなくなってしまえば、心持ちは随分と違ってくる。そうでなくても社交性に乏しく、家にこもるのが得意な私のような者でも、長いこと陽の光を浴びず、しとしとと雨ばかり降る窓の外を見ながら蟄居が続けば、鬱々とした気分になってくる。嬉々として海外を飛び回っていたような者の心理は、いかほどのものだろう。この連載が今年4月24日の第92回を最後に、連載開始以来、もっとも長期にわたり更新が止まっていたのも、なにも美術館が閉まったり、出先が制限されたりしていたやむない事情ばかりとも思えない。今後、この感染症の蔓延が長期化すれば、事態の深刻さはわかりやすい報道などでは覆い隠せず、伝えられずともはっきり目に見えるものになっていくに違いない。

そういう状態だったから、7月15日に予定していた久しぶりの遠方での展覧会を、私がひそかに楽しみにしていたのは、嘘偽りのない事実だった。だが、ウイルスはそんなささやかなひとの事情など慮ってくれる相手でははなからない。東京では、4月にピークを見たいわゆる第一波のあと、緊急事態宣言が解除され、東京アラートも名ばかりで、感染者数も順調に低空飛行するなか、7月に入ると急激に感染が再拡大し、想定外の第二波となり、9日には早々に200人を超え、10日には前日の過去最多をさらに更新する243人を記録してしまった。私は世間が少し落ち着いたように見えた緩和期に金沢へ向かうことを決め、新幹線も座席指定も含めすでにチケットを予約していたけれども、この状態で東京から地方へ向かうことに大きな不安を感じ、考えたすえ結局、予定を延期することにした。しかし、考えてみればこの「内藤礼 うつしあう創造」展自体が、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大で2ヶ月にわたりオープンが延期され、ようやく6月27日に正式な会期が始まったばかりだった。展覧会だけではない。世のなかのすべてが延期されていた。そのなかで最大のものが東京オリンピックだった。国家の威信をかけた歴史的な大事業が「延期」されるのだ。どんなものであろうと繰り延べられてなんの不思議もない。結局、私が金沢へ向かうことができたのは、8月に入ってからのことだった。

内藤礼《ひと》《母型》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

内藤礼《ひと》《母型》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

しかし、私は今回のことであらためて思った。世のなかに展覧会というものがあり、それは会期がしっかりと決められていて、開館時間や休館日の勘違い(実はよくある)さえしなければ、しかるべき時間にしかるべき場所に行けば、よほどのこと(長蛇の列!)がない限り、展覧会に入場することができ、満足がいくまで作品を鑑賞することができる。しかしそういう体験が保証されているということ自体が、人為的で制度上の保証でしかなく、ひとたびなにかことがあれば、嘘のように掻き消えてしまう虚ろさをうちに隠し持っているということを。そして、これまで内藤礼という美術家がしばしばとってきた入場制限という展示の見せ方は、いま仕方なく使った「入場制限」というようなわかりやすい言い方で括れるものではなく、また、ヨーロッパの美術館がしばしば取り入れているような、作品を鑑賞するうえで最適な人数に入場者を制限する、というような配慮とも違って、なにかを見る、という体験そのものが、その本性としてどうしようもなく「一期一会」なものを引きずっており、そしてこの尾を断つことは、美術館という仮想上でしかない制度のうえではコントロールできるように思えても、それよりも器としてはるかに大きいこの世界がこのような世界でもある限り無理な話で、内藤礼が試みているのは、その大きさの方へと美術館を開こうとする仕草のひとつなのだ、ということを。そして、それはむろん、なにかを見る、ということが、その見ようとする行為や向かおうとする場所、日付、時間帯や季節自体と地続きで、そのひとを取り巻く気象や出来事、心身の好不調や心理の具合と、切り離し難く結びついている、ということでもあったのだ。

そうして考えてみたとき、なにかを見ることができた、ということは、私たちがこれまで考えてきたよりもはるかに——大げさに聞こえるかもしれないが、ある種の僥倖であり、祝福でさえある、ということだ。今日に至るまで内藤礼という美術家をとてもよくあらわす言葉と思われる「地上にひとつの場所を」というのは、もしかしたら、そういうことを兆していたのかもしれない、と私は思った。ひとつひとつの展覧会(という場所)に立ち会うことは、確かに「ただ一回だけ」の固有性を帯びていて、ほかの誰かや別の日付と置き換えることが決してできない。もしそうなら、そのような体験に、いったいどのようにして日時上の計画性など付与することができるだろう。不測の事態で延期になるなら、それも十分にありうることだったのだ。最後までめぐり合えないことだって、当たり前にありうる。やむなく延期せざるをえないなら、そのことを受け入れるしかなく、あとはただ機会の到来を待つしかないのだ。

さいわい、ようやく金沢へと向かうことができた8月5日は、日本列島が広く高気圧のなかに収まり、案の定、新幹線から金沢の駅に降りると、私はただちに真夏の日差しに見舞われた。空は雲ひとつない青空で、まさかそのときは、これがその後長く続く記録的な猛暑の幕開けであったとはまったくわからなかった。急いで美術館に向かうと、時刻はまだ早めの午後で、私はすぐに内藤礼の展覧会場に――それまでの先の見えない延期や気分の変遷が嘘だったように――足を踏み入れた。そうして、会場のひと部屋ひと部屋をゆっくりと見てまわり、それが済むともう一度、会場の全体を見て歩いた。そのあと、気になった場所でさらにゆっくりと立ち止まり、あるいは椅子に腰をかけて、その日の天気の様子や自分の内なる心やからだの具合を「見る」ことを通じて確かめ、それが今日ある自分の姿なのだと受け入れて、何度か反芻してみた。そうこうするうち、この展覧会のタイトルになっている「うつしあう創造」というのが、なんのことなのか、おぼろげながら理解できてくるような気がした。

「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

内藤礼《母型》《無題》《ひと》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

内藤礼《母型》《無題》《ひと》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

思えば、内藤礼ほど「創造」といういささか大それた言葉と無縁の美術家はいなかった。無縁、というより、慎重に距離を取り続けてきた、と言ったほうがいいかもしれない。創造とは、聖書に天地創造とあるとおり、とりもなおさず、無からなにかを作り出すことを意味している。ところが内藤礼という美術家は、これとは真逆なことに、世界のあるがままの姿を、そのまま受け入れることを、そういうことが実際にありうることを、「見る」ことを通じてこれ以上ないほど具体的に示してきた。そのようなことを本来なら創造とは呼ばない。本展の構想は、実に2018年から準備されてきたというが、展示を構成している要素は、基本的に従来と大きく変わっていない。では、いったいなにが新たに創造されたと言えるのだろう。そのことを理解するための鍵は、「創造」という言葉にかけられた「うつしあう」のほうにある。ここで英文のタイトルに目をうつせば、そこには「Mirror Creation」とある。つまり、ここでの「うつしあう」とは、鏡の面を通じて、ふたつのものが「映し合う」ことを意味する。だが、ふたつのものが映し合うことは反復することでもある。そして反復もまた創造とは遠い行為だ。

けれども、このように考えるとき、私たちは、「創造」を聖書にある無からの創造に引き寄せすぎている。「うつしあう」ような反復的な行為を、それでも創造の名に冠して不自然でないのは、おそらく生殖の場合だろう。命の誕生ほど、創造の名に値するものはないからだ。けれども、生殖は決して無からの創造ではない。それどころか、命は無からは決して生じない。無が生み出すのはどこまでいっても無だけで、だからこそ、天地の創造は神でしかなしえない人知を超えた御技だった。だが、生殖という創造は、先んじて連綿として存在する遺伝子なくしてはありえない。それも、遺伝子は単為生殖を除くと単独では増えることができず、DNAを通じて異なる情報を「うつしあう」ことなくしては命を刷新することができない。だから私は、「うつしあう創造」とは、きっと生殖となにか繋がりがあるに違いない、と感じたのだ。

しかしその前に、私は「見る」という行為は、それをとりまく時節や気象、体調や心理と切り離せない、と書いた。もしそれを字義通りにとらえるなら、「うつしあう創造」という展覧会を見るということと、新型コロナウイルス感染症の蔓延――感染といううつしあい――ということとのあいだには、偶然を超えたつながりが生じるはずだ。それは決して肯定的な連想ではありえないから、おそらくは誰もが程度こそ違っても心の表層に浮かんだなら、すぐにその連想を断ち切るか、引っ込めてしまうに違いない。しかし、この連想が不謹慎かどうか、ということとはまったく別の次元で、確かにウイルス(レトロ・ウイルス)は人のDNAを鏡像(逆転写?)のようにうつしとり、そのことで増殖という創造を行なっている。もっとも、いまそう書いたけれども、他者の遺伝子情報を借用しないと増殖することができない、言い換えれば単独では生殖することができないウイルスを生命と定義することには困難があるため、通常はウイルスの行なっていることは生殖ではなく、もしそうならウイルスは「創造的」ではないことになる。

しかし、そもそも生命とはいったいなんなのか。人間はなんとか定義しようとするけれども、生命は言語ではないのだから、それを言語という営みで定義できるはずがない。せいぜいがつねに近似値でしかない。もしそうなら、ウイルスの行っていることは生殖ではなく増殖で、ゆえにウイルスは生命ではなく、そこに創造性の発露はない、といったい誰に断言できるのか。それどころか、ウイルスが行っていることこそ、純粋な意味での「うつしあう創造」かもしれない。むろん、内藤礼がこのような展覧会への名付けをしたのは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックとはなんの関係もない。もっとずっと前に発想されたものだ。けれども、まったく無関係に発想・発生したふたつのものが、いつのまにか時期を引き寄せあい、鏡に映った像――細部に至るまで極めてよく似ているが、左右反転していることにおいて根本的に異なる、つまり似ていることでより根本的に違うものが生み出される――のように時空を重ねて、たがいを「うつしあう」様を前にすると、人が勝手に偶然と呼ぶ都合のよい言葉自体が効用を失うのを感じずにはいられない。

内藤礼《母型》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

内藤礼《母型》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

そんなことを考えながら、私はこの展覧会を「見る」という体験を、心のなかで何度か反芻しながら会場をゆっくりと、繰り返し歩いていた。繰り返し歩く、ということ自体が、自分の足取りを「うつしあう」という意味で、創造的であるかどうかは置いても、鏡像的なふるまいであったと思う。そうこうするうち、この展覧会を「見る」という体験が、今度は私自身の心のなかに転写されてくるように思われた。実際、この足取りの転写は繰り返し「うつしあわれた」ことで、会期を終え、いま実際にこの原稿を書いている段になっても、鏡像のように私の心のなかに棲みついて、ふとしたことで蘇ってきたりする。とくに今日のような、心地のよい秋晴れの日には、そういうことが起きる。けれども、私は機械ではないから、そうして「うつしだされた」過去の経験が、そのときの物理的な状況をそのまま再現できているはずはない。私は私がそのとき置かれた天気や体調や心理のなかで、「内藤礼 うつしあう創造」を「うつしとった」だけにすぎない。

それに、この展覧会を実際に体験したひとは誰もが気づいていると思うのだけれども、個々の部屋に置かれた作品を構成する材質自体が多くの場合、ガラスやビーズ、水滴や鏡、そして透明な風船の表面のように、大小にかかわらず、次々に奥行きの知れない鏡像を生む増殖的な性質を帯びていて、これらの体験が折り重なるなか、どれが展覧会の実体なのかは、最後まではっきりとしない。通常の展覧会では、壁や床に設置された絵や彫刻、いやインスタレーションや映像でもいい、それらが単体性を持っているから、物理的に言えば見るひとは同じものを条件として共有していると言えないこともない。けれども、内藤礼の展示では、ひとつとしてそのように断定できる個体性は存在していない。そしてここに、刻々と移ろい、天気に大きく左右される自然光による展示という背景が加わる。「うつしあう創造」のなかで世界が倍加し、累乗化し、そのさらに先に美術館の空間よりも奥のうつしあいがあり、それが脳のなかに転写されて、それがいまもまだ私のなかでエコーを生んでいる。けれども、それは本当にエコーなのか。なにか、展覧会そのものがなにものかのエコー(木霊)であったような気がする。そしてそのなにものかも、きっとなにかの木霊なのだ。種の保存という地上での現象が、どんなときでも先行する種の痕跡を「うつしあう創造」であったように。こんなことを言うからといって、私は、内藤礼が見せてくれる世界とは、生殖の比喩なのだと言おうとしているのではない。もちろん、それを通常の意味で生殖と呼ぶことはできないけれども、それなら、ウイルスが「うつしあう創造」も、通常の意味で生殖と呼ぶことはできない。

「没後35年 鴨居玲展 -静止した刻-」展示風景、石川県立美術館、2020年

「没後35年 鴨居玲展 -静止した刻-」展示風景、石川県立美術館、2020年左:「静止した刻」1968年(石川県立美術館蔵) 右:「静止した刻」1968年(東京国立近代美術館蔵)

Image courtesy of Ishikawa Prefectural Museum of Art

それでもまだ、夕刻になると部屋に限定的に灯されるというあかりを見るまでには時間があったので、私は美術館のすぐ裏(と言っても、この美術館は建築デザインのうえで正面性が相対化されている)にある小高い山を登って、県立美術館(石川県立美術館)へと向かった。新幹線の車中で美術館への行き方を調べていて偶然(しかしそれは偶然なのか)、すぐそばの県立美術館で、鴨居玲の没後35年を記念する展覧会「静止した刻」を開催していることに気がついたからだ。見れば、会期も内藤礼の展覧会とほぼ重なっている。言うまでもなく、作風は対極と言っていい。41歳で安井賞を受け、画壇の超売れっ子となり、そのことで自分をすり減らし、ついにみずからの命を絶つに至る激動という点でも、陰影が深く、人の生の闇を飽くことなく追い、描写し、そうしているうちその闇と影がみずからの心の奥底に迫るようになった煩悶においても、内藤礼とは共通点を見出しにくい。しかし、それでもなお、私は、ようやく降り立つことができた金沢の地で、同日の同時刻に、同じ「Rei」と名のつく美術家が、歩いて10分とかからない至近の距離を隔てただけで、規模の大きな展覧会を開いていいたことにも、「うつしあう創造」を感じたのだ。また実際、今回の展覧会のタイトルにもなっている「静止した刻」という絵を、ほとんどそっくりな構図で、鴨居玲は二度、描いている。この2枚の絵もまた、確かに「うつしあって」いたのだ。

内藤礼《地上はどんなところだったか》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

内藤礼《地上はどんなところだったか》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

そうして私は、もう一度、今度は反対に山を登るのではなく重力に従って細い坂道を降り、「内藤礼 うつしあう創造」展に戻ってきた。そうして、随所にささやかなあかりがともるのを確かめながら、この場所を去らなければならない時間を見はからって、最後にもう一度、この美術館のなかに埋め込まれたように所在する光庭に設置された、「精霊」と題するこの小さな庭のための作品を眺めるために、そこに二重の意味で(美術館に戻り、その内なる光庭に)戻ってきた。そこには、二本の細いリボンが中央で交差するように張られていて、ただし私たちが棲むこの大気圏の気象条件に倣ってかたちを変え、交差する位置を変え、舞い上がり、浮き沈み、時計の秒針でも測れないほど微細に蠢き、本当に生き物のように、たがいを「うつしあい」、命を育んでいた。命? 本当に? しかし、それをそう呼んでよいのかどうか、もっと言えば、そう呼んでいけないのかどうか、本当はもう誰にもわからない世界を私たちはいま生きている。内藤が敬愛するシモーヌ・ヴェイユに倣って言えば、二本のリボンは重力という、地上のあらゆる質量に働きかけ、地面に縛り付け、動きを止めようとする死の矢に逆らって、まるでそれが恩寵であるかのように浮上し、夕刻の迫る光を浴びて、すでに少し赤くなった空の青に近づこうと飛翔する。その先にあるのはもう宇宙だ。

内藤礼《精霊》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年

内藤礼《精霊》2020年 「内藤礼 うつしあう創造」展示風景、金沢21世紀美術館、2020年Photo by Naoya Hatakeyama, image courtesy of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

そもそも、命はどこからやってきたか。遺伝子を運ぶDNAの二重螺旋は、なぜ「おたがいをうつしあう」のだろう。そんなことを思いながら「精霊」を見ていたら、私にはそれがいつのまにか、ワトソンとクリックによるDNAの二重螺旋のように見えてきた。ヴェイユが命を枯らしても恩寵に迫ろうとしたように、二本のリボンが仮に重力から逃れているように見えたとしても、その先にあるのも、命なき真空の宇宙だ。しかしそれでもなお、私たちは無と重力にさからって、どこまでもうつしあうことをやめない。おそらくは、うつしあうことをやめないことが、内藤礼があの大震災のあとから作り始めたひとがたの、今回の展示でも方々で出会うであろう、その瞳の一粒一粒に刻まれているはずだ。

*「内藤礼 うつしあう創造」展は2020年6月27日から8月23日まで、金沢21世紀美術館にて開催された。「没後35年 鴨居玲展 -静止した刻-」は2020年7月31日から8月30日まで、石川県立美術館で開催された。

筆者近況:企画・監修を務める「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ)1989–2019」展(京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」、2021年1月23日~4月11日)の準備が進行中。