彫る、編む、育む

インタビュー/アンドリュー・マークル、大舘奈津子

I.

『曽根裕展 Perfect Moment』東京オペラシティアートギャラリーでの展示風景, (2011). Courtesy the artist and David Zwirner, New York. Photo: 木奥惠三

『曽根裕展 Perfect Moment』東京オペラシティアートギャラリーでの展示風景, (2011). Courtesy the artist and David Zwirner, New York. Photo: 木奥惠三ART iT まず現象とテキストの関係についてお聞きしたいと思います。以前、豊田市美術館で行われた展覧会『曽根裕展—ダブル・リバー島への旅』(2002)のカタログに、自分の作家活動をビルディングロマンスのように見ているという考えがありました。(*1)

曽根裕(以下YS) そうですね。現在はそれよりも少し進化させて、毎日がインプロビゼーション(即興)。瞬間ごとに行う判断や考えることも含めて即興性です。それは作る行為でも同じです。人前でやったらパフォーマンス、作るためにやったら彫刻です。音楽でいえば即興音楽みたいな感じなのです。起きてから寝るまで、考えることも含めて生きている。昔はもっとビルディングロマンスというように、ひとつのセッティングを作りあげて、自分の歩んで行きたい方向性みたいなものに対して、一個一個作品を記していくようなイメージがあったけれども、最近はもうちょっと即興音楽みたいな性質に変わってきましたね。

ART iT もともと「旅のはじまり」と「すべての旅の終わり」という構成があったものが最近は変わってきたということでしょうか。

YS 「すべての旅の終わり」をビルディングロマンスの第3章に置いたのは、その旅が、旅が終わった後の旅であるために、=すべての旅の終わりという項目を第2章にしたんですね。そのときになんとなく感じていたことと繋がってくるんだけれど、今は旅自体がテーマになることはなくて、自分が常に旅をしているから何を作っても旅がテーマにならざるを得ない環境になってきています。ただ、今大切にしているのは、今しか話せないこと、今しかできないこと、今やるべきこと、それを集中して一生懸命やっていきたいということです。だからといって即興音楽そのものを行っているのではなくて、それが彫刻だったり絵だったりします。つまり、練習してから本番という考え方があまりないということですね。

ART iT ある意味ではすべて未完成の状態ということでしょうか。

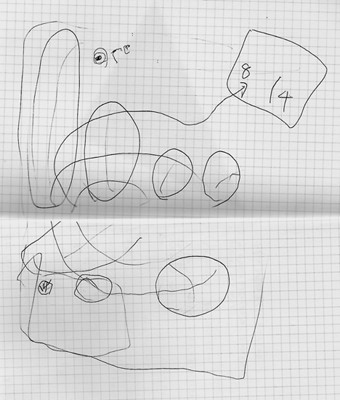

YS いえ、未完成とか建築で言うアンビルドとは違う、もっと簡単に言えば、「いつも作っている」ということです。また違う言い方をすれば、私のスタジオは、メインのものがロサンゼルスにあり、全部で3つあります。いわば、ガーデニング式クリエイションです。例えば、図に書きましょう。

曽根裕によるドローイング

曽根裕によるドローイング10年かかるプロジェクトがひとつ、別のものは3年くらいかかり、1年でできるもの、3ヶ月、3週間、1時間でできるもの。こういった時間帯の長さや性質の違うプロジェクトに対して、朝4時に起き、4時15分に仕事を始めます。これらのプロジェクトを全部ぐるっとやって、帰ってきて寝るのが夜の8時。だから、毎日違う長さのプロジェクトをタタタタタタタタとすべてやる。そうしているといつもなにかができてくるんです。自分でも次に何ができてくるのかよくわからない。あるプロジェクトが急成長したり、別のプロジェクトが急成長したりする。ただ、毎日ガーデニングで木の手入れをするように、この彫刻をやって、この絵をやってと次々に感覚的にやっていく。

普段、スタジオの中には誰もいないですからね。鳥とか猫とか犬とかしかいません。そういう誰もいない場所で、3ヶ月以上も毎日考えたり、作ったりしています。朝一番、4時15分から6時までの時間は、スタジオに存在していない、まだ始まってないプロジェクトの絵を描いています。こういうのをやったらどうかというようなアイディアスケッチのようなことです。だから、普段は作家としての意識はないですね。自分がアーティストだとは思っていません。アーティストだと思うのは誰か他人がいて、この人は芸術家ですと紹介されたときに、「ああ、そう」という感じだよね。

『雪|曽根 裕展』Maison Hermès Le Forumでの展示風景 ©Nacása & Partners Inc. Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès.

ART iT 作品にもガーデニング式の制作から生まれる複層的な時間が現れていると思いますか。

YS 現れますね。長い時間をかけてやると様々な感情が重なってでてくると思います。短い瞬間的な作品は、そのときの尖った喜びとかでっかい喜びを青で一気に塗って、表現的なものになっていったりする。でも長い時間をかける場合、今度はちょっとうっとりしているときに、その青の上に丁寧なストロークが入ったり、自分のいろんな気持ちが長い時間の中でレイアウトされていく。同じようにコンセプトの中にはどうしても対立や矛盾が含まれてレイアウトされていくのだと思います。

ART iT それは素材選び、例えば大理石やクリスタルといった素材をあえて選んでいることにも繋がっているのでしょうか。

YS 選ぶのと出会うのと両方ですね。ロサンゼルス、中国とは違って、3つめのスタジオであるメキシコでの仕事はまったく違う素材を使っています。中国では刻んで、刻んで、石を切っていくわけですね。メキシコでは籐を編んでいくんですね。ピクニックのバスケットの素材と同じで、南国の木を使って、それに色を塗っていく。よくわからないけれど、それは太陽の色と関係があって、メキシコの太陽は赤くて、なんでも黄色くしてしまうような世界です。とにかく彫刻が好きですね。彫刻は彫るものと繋がっているものと両方好きですね。

ART iT メキシコのスタジオではずっと編む作品を作っているのですか。

YS まず、編むというテクニックに出会うまでに10年くらいかかりました。セラミックスタジオのオーナーがコレクターで、なにか作ってほしいと呼ばれたのですが、なぜか陶器はいやだったのです。陶器やプリントといった型や版を作るものは、何回も出来てしまうからあまり好きではないんです。でも、籐細工の素材に出会ったときに、これだ、と思い、インディオのファミリーに頼んでみようかと考えたのが5年くらい前でしょうか。今回、オペラシティアートギャラリーでようやく初めて発表しますが、現段階では(2010年12月現在)まだできていない。だから、アイディアがあってもすぐにぴんときて素材と出会うこともあるし、ぴんとこないときは作りません。そういうときは作ってはいけないんですよ。作るとダサいものができてしまうから。だから、ぴんとこないときは我慢して、じっくり待ちます。時間は5年経ったり、10年経ったりとすぐに過ぎていってしまいますけれども。

『曽根裕展 Perfect Moment』東京オペラシティアートギャラリーでの展示風景 (2011). Courtesy the artist and David Zwirner, New York. Photo: 木奥惠三

『曽根裕展 Perfect Moment』東京オペラシティアートギャラリーでの展示風景 (2011). Courtesy the artist and David Zwirner, New York. Photo: 木奥惠三ART iT そのような時間との付き合い方は魅力的ですね。

YS 実際の制作の作業スピードは非常に速いです。絵を描くのも速いし、彫るのも速い。けれどもそれは作業の問題で、美術業界のスピードについていくと忙しくなってしまうから、独自の制作の速度を保ちながら制作しています。それがガーデニング式です。アイディアが育ってきていても、まだ大きくなってない場合は見守ってあげないといけない。でも、いったんアイディアが大きくなると一気に取りかかります。大理石彫刻の場合、大理石という素材は、何より彫っている瞬間が好きなんですよ。1センチくらい彫る、3センチ、5センチ、10センチと彫っていくと、大理石の生成された何万年、何億年の時間が形の中に出てきますからね。作品の主題が表す時間と石が生成された時間、さらに自分がそこにいる時間が重なり始めて、瞑想しているような感覚になります。瞑想というより、時間が非常に刺激的で恍惚としてしまうというのでしょうか。彫っているときは強烈に楽しいですね。

ART iT 素材に対するある種の敬意を持っているということでしょうか。

YS それはありますね。ないのは絵の具ぐらいかな。絵の具はちょっと差別してるかもしれません。筆に関しては、私の筆のスタイルというのがあります。だめな筆が好きなんですよ。安い筆は好きな形に切ってしまいます。散切り頭にしたり、わざとすごく短くしたり、半分固まっているものを溶かして使ったりと、あれはあれで尊敬の仕方のひとつですけどね。絵の具には申し訳ない。筆はかなりかわいそうに使っているけど、それも私なりの愛かな。パレットを使わず、チューブを持って直接筆に付けてしまう癖がありますが、それは改めないとよくないですね。たくさん塗る時は大量に付けてペタペタと。まあ、その辺もまだガーデンの中の小さな木なのだと思います。あと10年くらいしたらパレットを使って、ちゃんと油で描いたりするかもしれない。

ART iT こういう生き方ができるまでには時間がかかりましたか、それとも作家活動を始めてすぐに到達したのでしょうか。

YS ある程度想定はしていたけれども、若い頃はなかなか高い素材を扱えないという事情がありました。例えばクリスタルなどは高すぎて使えませんでした。様々な問題はあったけれども、始めた頃からほぼ毎日、たくさんのアイディアを同時にメモして、ドローイングすることは、未だに続けていますね。例えば、映画を作る予定のストーリーボードが彫刻になったり、作っているうちに話がツイストして違うものになったり、どこにいくのかわからないプロジェクトもあります。家にはそうしたどこにいくかわからないものがたくさんあって、ジャンクガーデンのようになっています。作りかけのものもいっぱいあるんですよ。美術館だと出来上がってきたものが置かれるのできれいに見えるけれど、うちのスタジオでは雪山のプロジェクトもひどい置かれ方をされています。絵の保存に関してもスタジオの裏にひっくりかえして放っているから雨で濡れてしまって、石の彫刻も猫のトイレになってしまって。他にも作るそばから壊れて、完全に壊れていくのを見守っているようなものもありますが、実はそれが編みのプロジェクトの最初のモデルなんですよね。ヤシの木とかバナナの木とか南国の木を作りたかったんだけど、どの素材が適当かわからなかったから、とりあえず粘土で作ったんです。発砲スチロールで作った形の上に紙粘土をくっつけて、一番上だけなぜかお土産屋さんで買った葉っぱがついている。そういうものを作ったのがイマジネーションの第一段階です。今回、編みの作品をちゃんとした作品の形で展示します。家にある原型というのは紙粘土も落ちかけて、カビが生えて乾いている、見事に醜い状態になっていますが、あれももうちょっと見守ってみます。

バースディ・パーティ(1997), ヴィデオ, Courtesy David Zwirner, New York

バースディ・パーティ(1997), ヴィデオ, Courtesy David Zwirner, New YorkART iT 以前は「19番目の彼女の足」(1993)で制作プロセスを写真やビデオで記録したり、「バースディ・パーティ」(1997)などはプロセスのビデオそのものが作品だったりしたわけですが、最近はそういうプロセスの記録を作品化することはしていないのでしょうか。また、今はモノとしての作品にすべて現れるという確信があるということでしょうか。

YS そうですね。お金がなかった時期はわりとビデオの作品をたくさん作りました。今はもうちょっと角度が高くなったかな。もうひとつは結局展覧会の量と作っているもののバランスで、自分のスピードと展覧会のスピードの調整がうまくいっていないときはどうしてもメイキングや、ワーク・イン・プログレスのようなビデオを展示するといった形で展覧会を行ってしまった時期もありました。でも、決してそれが狙いというわけではありませんでした。というよりも、そうならざるを得なかったわけです。ただ、それもかっこつけていたところがなかったわけではないと思います。今はもう少し素直です。当時は時間も足りなかったし、力も足りなかったのかな。それに、大きなプロジェクトをコントロールするための経済力もなかったから、アイディアばかりが先行したところがありました。今はもう少し落ち着いて、もっとこんがらがっています。日本に居た最初の15、6年はスタジオがありませんでした。メモをしたり、プロジェクトのために場所を借りたりしていました。ロサンゼルスに行って、はじめてスタジオができた、と思ったらいきなりスタジオが3カ所に増えてしまいました。

*1 豊田市美術館で行われた『曽根裕展—ダブル・リバー島への旅』(2002)のカタログの中で、自身の人生を10章ほどからなる「ビルディングロマンス」と称し、同展覧会の時期をその第2章に位置づけている。また、1997年に発表された作品「すべての旅の終わりから」について書いた文章の断片に以下のように記されている。

「このプロジェクトは、私の人生と私の芸術家としての活動の第9章か10章に位置します。あとがきの前、つまり、最終章ということです。」(カタログ p.58)

曽根裕 インタビュー

彫る、編む、育む

Part I | Part II »