東京国立近代美術館では「夏の家 MOMAT Pavilion designed and built by Studio Mumbai」(2012年8月26日–2013年5月26日)を開催。会期中には、「夏の家」を舞台に、連続レクチャーシリーズ「青空教室―考える、つくる、動く、またつくる」が行なわれた。ここでは、同館協力のもと、ART iT編集部がレクチャーの記録を編集し、掲載する。

MOMAT Pavilion designed and built by Studio Mumbai at The National Museum of Modern Art, Tokyo 2012.8.26 – 2013.1.14. Photo: Masumi Kawamura

連続レクチャーシリーズ「青空教室」―考える、つくる、動く、またつくる

第1回|動く|

牧紀男(計画家)、中谷礼仁(歴史工学家)、坂口恭平(建築家など)

9月22日(土)18:00-20:00

テーマ:「動く家、仮の家」

「夏の家」は、住まい手が自ら材料を集め、自力で建設するバラックにインスピレーションを得ています。さまざまな素材をブリコラージュすることによってつくられるバラックは、一時的な不便をしのぐ仮の住まいであるがゆえに、移動さえも可能な、軽やかな家の在り方を示しました。実際にインドから日本へ動き、期限付きの家である「夏の家」を通じて、動く家、仮の家のもつ軽やかさについて考えます。

第1回|動く|事前資料(「夏の家」(仮)ブログより)

柴原聡子(以下、SS) 今回、ここ東京国立近代美術館の前庭に建てられた「夏の家」はスタジオ・ムンバイというインドの建築事務所が手掛けています。「家とは何か」、「家を自分でつくる」ということがこの企画の大きなコンセプトの中にあり、設計と施工を同時に進めていくスタジオ・ムンバイに依頼したという経緯があります。そして、この「夏の家」を会場に、いろいろな角度から家について考える機会として、この連続レクチャーシリーズ「青空教室」を設けました。

第1回目は、「動く家、仮の家」というタイトルで、坂口恭平さん、中谷礼仁さん、牧紀男さんに来ていただきました。最初に、なぜ美術館に建てるパビリオンに「家」というタイトルをつけたかと言えば、建築関係者だけでなく、一般の方々とも考えを共有しながら建築について話し合うとき、やはり家、住まいというものが馴染み深いテーマではないかと思ったからです。「夏の家」はインドで一度建てられたものをばらし、東京まで運んで建てられている「動く家」です。また、半年間という限定された期間の「仮の家」でもあります。また、「動く家」と「仮の家」について考えるとき、災害後の住まいや、バラックと呼ばれるようなシェルターや小屋を起点にすることはできないだろうかと思いました。

それでは、ひとりずつ簡単にご自身の研究や最近の活動について紹介していただきたいと思います。牧紀男さんは京都大学の防災研究所巨大災害研究センターで、災害復興や災害後の住まいなどについて研究されています。90年代より被災地の調査を進め、日本のみならず、カトリーナ・ハリケーンの被害を受けたアメリカ合衆国南東部、スマトラ島沖大地震による大津波に襲われたインドネシアのアチェの災害後の住まいなどについても研究されています。もちろん2011年の東日本大震災後も何度も現地に入り、被災後の住まいに関するさまざまな調査をされています。

図1: 「Tribute in Light」 (出展:

http://www.flickr.com/photos/kim_carpenter_nj/6141716894/in/photostream/)

牧紀男(以下、NM) 今日のテーマは「動く家、仮の家」ということです。災害と建築ということについて、物理的な建築という観点と、記憶・イメージという2つの観点からお話しようと思います。この画像は2001年の同時多発テロで倒壊したワールドトレードセンター(以下、WTC)の跡地です(図1)。

光でWTCの姿を表現するということが、2002年継続的に行われてきました。同じようなことが東日本大震災の後にも行なわれていて、気仙沼の小泉という地区では、残った基礎の上にキャンドルを立てて、かつての建物の痕跡を残しています。いくら津波で家が壊れたとしても、基礎部分は残っているわけです。これがやはり地域の記憶であり、そこに私たちの生活があったという記憶だと思います。しかし、段々と記憶の拠り所である基礎さえも取り壊されていっています。住まいに対する想い、記憶が失われていって、本当に大丈夫なのか心配です。

東日本大震災では、バラックが建たないのかということが話題になります。しかし、基礎を利用する形で仮設が建つということがあります。これは南三陸町ですが、ここでも以前建っていた建物の基礎の上に、漁師の番小屋が建っています。これは宮城大学の竹内泰先生が建てたものです(図2)。

図2: 「南三陸町の番小屋」 写真提供:牧紀男

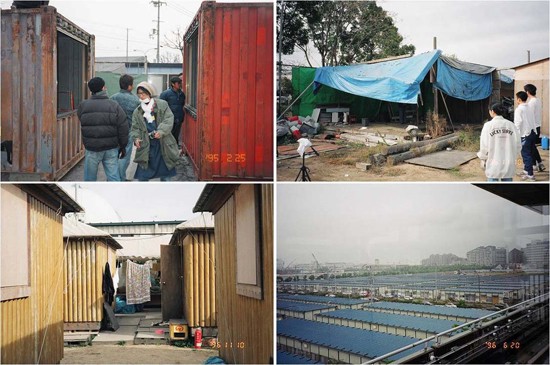

少し前まで、私たちは災害により家を失うとバラックを建てて生活をしていました。国立科学博物館に関東大震災後の写真がたくさん保存されています。それを見ると、バラック、正確に言うと「ハット[hut]」は、災害があるたびにずっと建てられていました。1995年の阪神淡路大震災のときには、自力仮設と呼ばれる、いわゆるバラックが沢山建てられました。現在は神奈川大学にいらっしゃる重村力先生のグループはコンテナを使って建設されましたし、ブルーシートを使って建てられた集会所もありました。また、坂茂さんの有名な紙管を使った仮設住宅もありました。坂さんの仮設ではビールケースが基礎として使われています。以前はさまざまな自力建設バラック試みがあったのですが、東日本大震災の被災地には基礎の痕跡さえなくなった場所が広がっています。これまでに人が住んでいた痕跡も、今後住み続けるという意思も感じられないすごく寂しい風景です。

ところで、東日本大震災での新しい試みとしてシェルター・ボックスというイギリスにある大きなNGOが、テントが入ったコンテナを配っています。実際は住宅用のコンテナなのですが、日本では事務所や番屋、NPOのオフィスに使われていました。この画像は阪神淡路大震災の仮設建築物です。右下は行政が建設した応急仮設住宅です(図3)。

All: 図3: 「阪神淡路大震災時のバラック」 写真提供:牧紀男

関東大震災のとき、ここ(東京国立近代美術館)は皇居前広場で、東京市によるバラックが広がっていたわけです。関東大震災、戦災でも基本は自力建設の仮設建築が主流だったのですが、だんだんと行政が建設する本来の意味での「バラック」へと仮設建築の主流が移り変わっていきます。

海外の事例を挙げましょう。これはパプアニューギニアでの仮設小屋ですが、彼らが唯一必要としているのは屋根材で、ブルーシートが屋根材、仮の動く住まいをつくる上で非常に有効に機能しました(図4)。キリバスやトルコの応急仮設住宅もあります。台湾の原住民族の仮設住宅では、アイデンティティを出すために、デコレーションに竹が使われています。トルコや台湾のような地域になると、工業的なものが主流を占めるのですが、インドの場合、2000年にあった災害後に、行政がシェルターを提供するということがほとんどなく、ブルーシートのテントや廃材を使った仮住まいがつくられました。軍が提供したようなテントもありますが、これもブルーシートですね。それから、2004年のインド洋津波後のインドネシアの仮設住宅。最後に、アメリカのトレーラーハウスです。

日本のように住まいを行政が提供し、自分たちで住まいを建てないことで、助けられることに慣れてしまうことが大きな問題です。災害から復興していくためには、いろいろな大変な経験がある中で、自分たちで何かをつくっていくこと、何かをしていくことが非常に重要になります。しかし、このように提供された家に住んでいる限り、自主性が無くなり、復興が遅れてしまうという大きな問題があります。興味深いのは、60年代から80年代にスラム・クリアランスに用いられたコアハウスという手法で、東南アジアの復興住宅ではこの手法が一般的です。これは、コアとなるキッチン・トイレだけを供給して、そのまわりを自分たちでつくっていくという試みです。91年のフィリピンの火山の後の復興住宅、94年のインドネシアのフローレス島であった津波の後の住宅でも用いられました。自分たちで家をつくるということ、バラックを建てるということが、災害からの復興と再建を考えていく上で非常に重要なことだと考えています。

図4: 「パプアニューギニアの仮設小屋」 写真提供:牧紀男

SS 牧さんありがとうございました。それでは次に中谷礼仁さんにお話を伺いたいと思いますが、中谷さんは歴史工学家という肩書きで、最近は今和次郎の『日本の民家』に出てきた民家を再訪する「瀝青会」という活動を本にまとめられました。また、形を変えながらも長らく集落として存続してきた地域を「千年村」と称し、調査を始められています。一方では、アドルフ・ロースの未翻訳のテキストをすべて翻訳するという大変貴重なお仕事もされています。Twitterの自己紹介文に「Researcher of temporal architectural expression」とあり、まさに本日のテーマそのものだと思っています。

中谷礼仁(以下、NN) 紹介していただいた通り、私は歴史を扱っていますが、最近は民家あるいは村といった、どちらもそれほど有名ではない建築、建築とすらいえないようなものを追いかけています。今回のテーマである「動く」について考えるとき、「決める」ということが非常に大事になってくると思います。牧さんの話にもあったように、いろいろなコンテクストが動く中で、自分がどうやって生きるのかを決めないと何事も起こらない。「動く」ということは、結局は自ら基準を決めるということなのではないでしょうか。そのほか、東日本大震災でもいろんなものが動いてしまい、基準の喪失があったのではないかと考えています。ですので、自ら基準を決めるということが非常に重要になっている。その基準の決め方の一例として、私の考えていることの一端を紹介します。

こうした考えを持つきっかけとして、早稲田大学で建築を教えていた考現学やバラック研究で有名な今和次郎がいます。1922年、その今和次郎はバラック研究をはじめる前に5年間にわたって日本を歩いて民家を調査した『日本の民家 田園生活者の住家』(鈴木書店)を刊行しました。とても不思議な本で、柳田國男の弟子でしたから、常民、常なる民の住まいに焦点を当てていたことは明らかですが、いわゆる有名な家は掲載されず、まったく無名の家が扱われています。どこにあるのかもほとんど分からない無名の家を、自分たちで5年間かけて探し歩いて、未発表のものも含めると5、60軒ほど調べています。その中で本日紹介するのは、糸魚川沿岸の船小屋に関して2009年に再調査したものです(図5)。

図5: 瀝青会 今和次郎「日本の民家」再訪 2008年糸魚川の船小屋周辺調査

今和次郎による同地区のスケッチには画面東側に本宅、右側に船小屋が描かれています。当時は堤防がなかったので、船小屋は文字通り、船を引いてきて、自分の家のそばで船を収納するために建てられました。ですから、本宅とは明らかに構造が違っているわけです。戦前に撮影されたこの地区の写真を見ると、インドネシアかと見間違うかのようです。現在も一軒だけ残されているということで訪ねてみると、確かにかつての船小屋の雰囲気がありました。現在の同地区の航空写真を見ると、海岸沿いにバイパスを通すための堤防がつくられ、船小屋が船小屋として機能せず、転用小屋状態になっています。そこで、さらに調査してみようと学生と一緒に図面を描いて分析してみると、上から海岸、堤防と新設道があり、かつての浜があり、入会地がある。入会地というのは集落全体が共有している土地、誰も私有できない土地ですが、そこに船小屋や畑などがあり、今でも賃貸用として貸し出されて、収入は共同体全体に入ってきます。分家などもすべてこの入会地に土地を借りて、住宅を新築しています。そして、一番下に母屋群がある。こうした極めて構成的な土地の利用がなされています。この土地利用を断面的に見てみると、入会地辺りで宅地を防護していることが分かります。つまり、真ん中の土地が一番高い位置、堤防よりも高い位置にあり、それによってその奥にある母屋を守っています。これが今回の僕の話の重要点だと思いますが、ここにはどういう基準で家を設定するのかに対するひとつの考えが表れているのです。かつての船小屋がある場所では家庭菜園でブリコラージュしている人がいたり、近くの工場が倒産した際にベルトコンベアをもらってきて、瓦の下の屋根材にしたり、道路代わりに使ったりしている(図6)。

人が住むときのいろんな基準の設定の仕方があり、それをリセットしながら生きていくということが普通に行なわれていることが面白いと考えています。

今回の震災後の気仙沼の舞根という地域を訪れて、関東大震災の写真と違う印象を受けるのは、津波で全部さらわれて、基礎までもなくなっているということがありました(図7)。

Above: 図6: もらって来たコンベアベルトが道路に転用される(糸魚川調査にて)写真提供:中谷礼仁(瀝青会). Below: 図7: 2011年4月下旬の舞根。沈んだ船着き場 写真提供:中谷礼仁

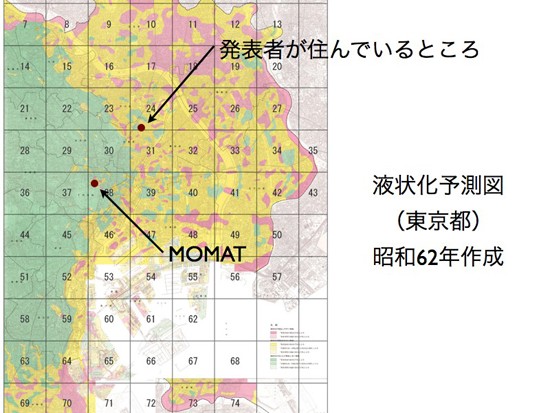

先程、なぜバラックが建てられなかったのかという問題が出ましたが、自分がこうしたところに何かを建てる、バラックを建てはじめるとしたら、精神的にすごくつらいと思いました。まだ都市的インフラが瀕死ながらも転用可能なぐらいに残っていて、仲間もいれば、そこからみんなで何かをつくれたかもしれないけど、津波ですべてがさらわれたところに一軒建てるということは非常に勇気のいることだと思いました。このように大地が動いてしまうと、建築学科の教員として反省するというか、出る幕がないと感じてしまいます。それは、建築基準法はそもそも土地があり、その土地は盤石なもので、不動産としてあることが前提です。その公認された土地に、家を建てるという考えに基づいています。しかしその土地が動いてしまうということは、建築基準法の枠組みを現実が超えてしまったということです。ただし、土地が動くという考え方は気仙沼に限ったものではない。例えば液状化予測地図は昭和62年に東京都が作成し、発表しています(図8)。

図8: 液状化予測図(昭和62年作成)をもとに作成。(出典:東京都ウェブサイト 最新版は http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3ra00.htm)

この地図によると、僕が住んでいる場所は黄色く塗られていて、液状化の恐れがあるとされています。それから、ここ東京国立近代美術館は液状化の恐れのない土地で唯一黄色く塗られた部分だということも分かり、ちょっと驚きました。赤く塗られた場所はより液状化の危険性が高く、例えば浦安では高層ビルを建てるのに、地盤面よりかなり深くまで杭を打っています。それによって建物自体は動かないのですが、土地は液状化で動いてしまう。結局、問題はギャップです。建物自体ががっしりしていても土地が動いてしまうという別の問題が現れてくるのです。

土地が動いてしまうという問題をお話ししましたが、次に人が動くという問題を考えてみたいと思います。ロクサーナ・ウォータソンの『生きている住まい—東南アジア建築人類学』(1997年、学芸出版社)というインドネシアの住宅、生き方を扱った本があります。彼女は「人が生きるために家があるのではない。家が生きるために人がいる」と考えます。インドネシアの民家における住居の構造として、人は高床式の下で日常生活を営み、その上に物を収納する場所、倉があって、一番上に鳥がいるのだと彼女は書いています。次の画像を見ると、家が擬人化、動物化されて描かれていて、確かに家が生きているように見える。そうすると、人間はこのような大きな、「家」という生き物の中に蠢いているウイルスのようなものです。家は各層の意味が異なり、例えば中層では重要な先祖の倉をつくっていて、大事なものを入れる部屋の扉にはおっぱいが象徴化されています。このように本当に家が擬人化、擬人化というか擬動物化、擬ケモノ化されているわけです。インドネシアの民家には殯屋(もがりや)という、人間が死んでから埋葬するまでに肉を腐らせる段階を担当する建物タイプがあります。このような施設の屋根に鳥の彫刻があることはとても重要です。つまり、霊魂を空に送るための一番重要なメタファーとして鳥がいる。これはおそらく日本も含めて世界共通ではないでしょうか。さて、一番下に人がいて、真ん中に物があって、その上に霊がいる。家は固定されているけれど、人は生まれて、死んで、霊になるというプロセスで動き、そのプロセスの中で次の代に生を与える。こういうものとして住居が考えられているというわけです。これに関しては「化(ケ)モノ論ノート」という論考を雑誌『10+1』に執筆しました。今はウエブ上で公開されていますので、興味があったら訪れてみてください。さて、僕は特殊な臨界状態とされている空間が家にとって、あるいは家と人間の繋がりにとって重要だと考えています。それを拡大して考えると次のようになります。昔、人間は納戸で寝ていて、納戸は身体の人から人ならざるモノへの移行空間であり、そこで生まれ、セックスをし、死ぬ。そして、重要なのは納戸が創造活動や夢見が行なわれる場所でもあるということです。つまり、時間的移行として人間を考える。こうしたものは我々の世界に関わりないと思う人もいるかもしれませんが、人間の最小単位の居住を考えると、実はこのような納戸空間しか残りません。ワンルームにはこうしたものが全部入っている。都築響一さんの『TOKYO STYLE』(1993年、京都書院)に掲載されているのは、すべてのものがぶち込まれている納戸です。こういった状況で、家は人の生死のプロセスを動かすために存在している。

三つめは家が動くという問題について検討してみたいと思います。先に挙げたバラックの問題でもありますが、みなさんの知っている有名な家も震災復興住宅みたいなものだということを紹介します。例えば、コルビジェによって提案されたドミノハウスは、発表当時、第一次世界大戦後にフランドルの疲弊地区にむけて提案されたものです。

革命的な工法と呼ばれていますが、当時、コルビュジエ自身はこの考え方が、以降の近代建築のスタイルを決定づけるとはよもや考えていなかったかもしれません。いたって自由で「ドミノ型はそれ自体で荷重を支えているから、外壁や間仕切りはどんな材料でもよい」などと記しています。何をやってもよい、壁に何を使ってもよいという意味で、ドミノハウスもまた、震災復興住宅、あるいはモバイルハウスやハットと同じように、極限の家とは何かを考えていった結果だと考えられます。その後、ペサックの集合住宅が作られましたが、これはまさにコルビュジエの考えている通りにドミノハウス的な考え方が実現されたものです。ドミノハウスは、その後、彼が住宅を別の方向から考えるきっかけになったのではないでしょうか。つまり、土地から建物を切り離すという意味です。これが住宅と自動車の繋がりとしてのシトロアン住宅、それからサヴォア邸へと展開していく。彼は、ピロティは建物から土地を解放すると言っていましたが、実は建物を土地から解放することと同義だったのではないでしょうか。

最後に僕が現在取り組んでいることになりますが、今、人がどこに住むか、なぜ住むか、どうやって住むかということを考えるときに、自ら基準を設定しなければならないという問題に突き当たっていると考えています。そのときに、無名だけれど千年くらい続いた村を取り上げて、「千年村・古凡村調査」*1という形で複数の研究者合同で進めています。そのような場所は、集落の基盤である環境とそれに適応するための集落構造とそこで展開される共同体が一体となって、ある種の平衡状態を保っていると考えられます。地形環境、集落構造、共同体という3点から村を探し歩くのですが、どうやってそんな村を探せるのか。当初、『日本書紀』を頼りにしてみたところ、村が少なすぎて、頭を抱えてしまいました。その時、『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』というぴったりの本を学生に教えてもらいました。これは950年頃編纂されたもので、朝廷が当時あった集落を記しているのです。それらを地図上にプロットし、現在も村があるかどうかを調べてみると、千年続いている村がどこにあるのか分かるわけです。今は千葉の辺りを調べていますが、東北地方で調べてみると、これだけでも千年続く村の傾向が分かります。人々は稲作ができる土地と地質が硬い土地の際に住んでいることが分かるのです。地質図に展開するとさらによく分かります。改めて考えてみると、日本の一般的な村の前面に田んぼがあり、背面に山があるという環境が人間が生きていくときに非常に重要なのだと分かります。実は坂口さんの「ZERO PUBLIC」という地図上で展開している実践がありますが、われわれも2013年辺りに千年村のプロットを全部終わらせて、公開したいと考えています。われわれがすべての千年村に行けるわけでもないので、その場所を公開することで、千年続いた村があるという事実を知るだけでも、生存は可能なのではないかと実感できるのではないでしょうか。千年村は現国家より全然古いのですから。

*1 千年村は中谷礼仁研究室だけでなく、千葉大学の木下剛先生と木下剛研究室の学生の方々、ランドスケープ・デザイナーの石川初さん、建築家の福島加津也さん、カメラマンの大高隆さん、WEBデザイナーの元永二朗さん、そのほかの方々のご協力によって成立しています。

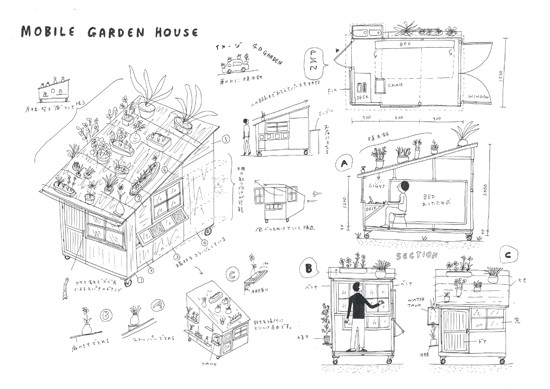

図9: MOBILE GARDEN HOUSE スケッチ 提供:坂口恭平

SS 中谷さんありがとうございました。最後の坂口恭平さんはベルリンからスカイプでの参加になります。坂口さんは文字通り、「モバイルハウス」というものを提唱されています。ホームレスの家について調べた「0円ハウス」に始まり、社会的な土地やインフラの話に発展して、2011年には独立国家の初代内閣総理大臣と、さまざまな活動に視野を広げています。今回の「動く家」というテーマを考える上で、坂口さんを外すわけにはいかないと考え、今回はお招きしました。

坂口恭平(以下、KS) 僕はヨーロッパで2ヶ月間ずっとモバイルハウスをつくっています。その画像のようなものをスロベニアでつくり、現在はベルリンで2階建てのモバイル劇場を現地の廃材でつくっています(図9)。

モバイル劇場は実は動かないのですが、僕の場合は、実は動くこと自体はあまり目的としていません。どちらかといえば、土地と定着していないということが目的ですね。学習机の画像がありますが、これが僕の小学校時代のバラックなんです。僕はこの延長線上のまま建築家を志してしまったので、こういった簡易なもののほうが自然だったんです。だから、大学で教えてもらうこととのギャップが大きくて、すごく大変でした。そのとき、隅田川の家に出会いました。これはいわゆる路上生活者の家ですが、屋根にソーラーパネルが乗っていて、材料もそこにあるもの、ゴミを転用してつくっている(図10)。

図10: Solar Zero Yen House 写真提供:坂口恭平

僕が興味を持ったのは、土地と定着していないことと、電気がまったく違うシステムで使われていたことです。彼は12ボルトのソーラーパネルや自動車用の充電で電気をつくり、家自体は狭いけれども、周辺の空間も自分の家のようにして住んでいました。見た目はバラックに近いのですが、僕が感じたのはおそらくバラックじゃないような気がします。これも彼なりの家の在り方だということ、それによって僕の中で家の在り方の幅が少し広がりました。そこで、僕自身がどういう実践をしていくか、路上生活者と同じ方向でどういう方法がありえるかと考えたときに、モバイルハウスという考え方が出てきました。一番初めにつくったモバイルハウスはソーラーパネルを使って、下の方にはこたつのコンセントとバイクライトを使ってバッテリーに充電しています。これなら車のシガーライターを使って携帯も充電できる。僕の場合は違うかたちの家をやろうとしていました。こうしたことを東日本大震災の前にやっていて、あまり災害のためというわけではなく、土地という考え方に対して何かを喚起させようとして作品をつくっています。先程中谷さんがおっしゃった「ZERO PUBLIC」というウェブサイトは、余っている土地などの情報をアップロードしてもらい、そこにモバイルハウスを建てるということを考えています。

SS 坂口さんありがとうございました。(後半へ続く)

連続レクチャーシリーズ「青空教室」―考える、つくる、動く、またつくる

第1回(前半)|第1回(後半)|

夏の家 MOMAT Pavilion designed and built by Studio Mumbai

会期:2012年8月26日(日)–2013年5月26日(日)

会場:東京国立近代美術館 前庭

http://www.momat.go.jp/

特設ウェブサイト「夏の家」(仮)ブログ:http://www.momat.go.jp/momat60/studiomumbai/

ARt iT Archive

ビジョイ・ジェイン インタビュー「ものを建てる、関係を築く」(2013年2月)

スタジオ・ムンバイについて 文/日埜直彦(2013/02/08)

Lecture@Museumシリーズは、美術館で行われた講演を、関係者の協力のもと、ART iTが記録、編集したものを掲載しています。