いちばん味わいたいのは作品が生み出される「出どころ」。

そこに触れたい、そこときちんと付き合いたいだけなんです。

世界中で出会った情景をもとに、「高木印」とでも呼びたい映像処理と音楽で紡ぎ出される、儚げで美しいイメージたち。数年前だと高木の紹介文はそういったものだったが、昨年バンド形式で開催されたコンサートに始まるプロジェクトでは、その様相が静かに、しかし大きく変わったことを印象づけた。その後もCD発売、記録映画公開と、広がりを見せるプロジェクトの最中にいる作家に会いに行った。

聞き手:編集部

——『タイ・レイ・タイ・リオ』プロジェクトは、高木さんの活動開始からほぼ10年という節目にもかかっていますね。本当に「早いもので……」という印象ですが、いま当初を振り返るとどんな気持ちがしますか。

僕の場合、タイミングもよかったと思うんです。ビデオと音楽という手法で表現を始めたころは、ちょうど美術界で映像インスタレーションが目立ってきたり、音楽の世界で音響が盛り上がってきたり、という時期でしたから。僕はいわゆる美術畑の出身ではなく、美大も音大も通過していないんです。それが何となく「おじゃまします」と入っていけて、ファッションや広告の世界にも表現の場が広がっていった。それは、いま言ったような流れの中だったから、というのもあると思います。

——では逆に、これからのことはこの時期に考えますか。

1、2年前からようやく「一体、何がしたいんやろう?」というのを真剣に考えるようになりました。10年続けると、良く言えばすべてが整理・消化されてくるし、悪く言えばどうしても飽きてしまう面もある。さっき言ったように恵まれてはいたけれど、どれも自分の本当の居場所じゃない気がすることもありました。自分の作品を本当の意味ですごい、と思えたこともなかったんです。それで『タイ・レイ・タイ・リオ』につながるんですが、「(美術館ではなく)ホールでインスタレーションがしたい」という気持ちが強くなってきました。コンサートであり、同時に展示でもあり、舞台芸術でもある何か。そういうものを作りたくなってきました。環境的にも映像と音が集約され得るのはそこなのでは、という想いがあって。

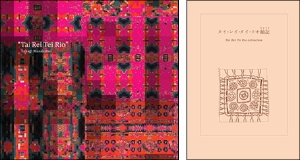

『タイ・レイ・タイ・リオ』プロジェクト

『タイ・レイ・タイ・リオ』コンサート風景(映画『或る音楽』より)

『タイ・レイ・タイ・リオ』コンサート風景(映画『或る音楽』より)

——プロジェクトの誕生については、従来の活動で出会った異分野の人々の存在も大きいようですね。

特に多摩美術大学に招待されて行ったときに出会った、中沢新一さん(宗教学者、文化人類学者)、細胞研究をイメージした作品制作を依頼されたのがきっかけで知り合った理化学研究所の皆さんには、お世話になりました。彼らが研究する世界は、分野は違えど、どちらも根源的な謎に迫っていてスケールもすごく大きいんです。そうした世界に触れる中で「失敗してもいいからやりたい」という何かが見えてきた、とも言えます。

『Homicevalo』(2008年)

『Homicevalo』(2008年)多摩美術大学芸術人類学研究所(中沢新一所長)との恊働から生まれた作品

——以前の高木作品には、スタイリッシュな映像で世界を、あるいは人生を「旅して回る」感覚が色濃かったと思うんです。それが昨年、東京と岩手で行われた『タイ・レイ・タイ・リオ』コンサートでは、むしろ世界を包み込む雰囲気も感じました。かつ、そこにオリエンタルな匂いも漂うような……。その背景には、言語学の観点から、ポリネシア近辺に日本のルーツを求める世界観もあると聞いています(編注:『タイ・レイ・タイ・リオ』はポリネシア語で「大きく振れ、小さく振れ」の意)。そのあたりは自分ではどう感じていますか。

そうですね……まず、日本の古い文化には強く惹かれています。壷や茶碗を見るのはすごく楽しくて、江戸時代くらいまでの日本文化は、かなりいいところまで行っていたのではと感じます。逆にいま現在の日本については——自分自身も含めて——何か気に食わないところがあります。そろそろ、かつてあったものに戻って続きをやったほうがいいんじゃない? と思うことが少なくない。これまでいろいろな国を旅したけれど、それもいま思えば、昔の日本のような場所を求めて歩き回っていたようなところがあります。

じゃあなんでピアノなの、って言われるかもしれませんが(編注:『タイ・レイ・タイ・リオ』のステージではピアノとボーカルを担当)、何万年も前から人が挑み続けている感覚で音を出せるなら、楽器はなんだっていいんです。昔は昔ですし、昔のコピーがしたいわけじゃないですから。見えているものではなくて、見えないものをきちんと引き継げたら、新しい楽器で新しい音楽を奏でられる。そう思って弾くとまた音色も変わるんですよね。

いかに「向こう側」にタッチできるか

『タイ・レイ・タイ・リオ』コンサート風景(映画『或る音楽』より)

『タイ・レイ・タイ・リオ』コンサート風景(映画『或る音楽』より)

——その後この公演をもとに制作されたCDには、楽曲からの連想をもとに編集された神話集も添えられていました。突き詰めると、何か根源的なものに改めて惹かれているのでしょうか。

作品を作り始めたころは、成し遂げたいことはわかるけど、やり方がわからなかったんです。いろいろこねくり回している内に、表現の幅は増えていきました。ただ、例えば音楽で言うとメロディや構造といったものよりも、本当に手にしたいのは「気配」。最近好きな音楽を改めてアーカイブし直していて、そうすると古い子守唄——本気で子供に歌っているもの——なんかはやっぱりすごいんです。作品と思って歌っていません。目の前にいる相手と音楽を通じて会話してるだけなんですね。

僕は実家が仏教のお寺だったので、お経を音楽のように聴いて育ったんですが、最近自分のメロディが「なんや、みんなここからだった!」と思うことがあります。また、ある時期に美術館の学芸員に会うたびに「アートとは何か?」と素朴な質問をぶつけていたんですが、みんな答が違ったんですね、当たり前かもしれないけれど。そうなると、やっぱり洞窟壁画とか、人間が最初に絵を描いたときのことに考えが向いていきます。どんなものを、どんな風に、何のために描いたのかって。それは音というジャンルでも同じですね。それが自分なりにきちんとわかってから、出てくる作品が変わりました。

——確かにあのコンサートや、その様子を軸に製作されたドキュメンタリー映画『或る音楽』を観た感想として、これまでと違う印象がありました。ご自身にとってあの公演はどんなものでしたか。

実はあのときは「お客は無視しよう」という気持ちでやったんです、申し訳ないんですけど(笑)。実際、目黒公演のラストでは演奏がすべて終わってから、お客さんの存在を思い出した。でも、自分が観る側に立ったとしても、やっぱりそういうものが観たいんですね。構築されたもの自体がいちばん重要というわけではない。(表現する側も観る側も)いかに「向こう側」にタッチできるかが大切なんです。作品が生まれる瞬間って言うのはやっぱり強烈です。生み出された作品自体も面白いですが、一いちばん味わいたいのは作品が生み出される「出どころ」。そこに触れたい、そこときちんと付き合いたいだけなんです。

たかぎ・まさかつ

1979年、京都生まれ。映像と音楽を用いた表現で、美術展からコンサートまで多様な活動を展開する。デヴィッド・シルヴィアンのワールドツアー参加や、UAやYUKIらのミュージックビデオ演出、また、芸術人類学研究所や理化学研究所など学術組織とのコラボレーションも行う。2008年のコンサートにはじまる『タイ・レイ・タイ・リオ』プロジェクトでは、今年6月に同公演をもとにした新作CDを発売(楽曲群からの連想で編まれた「神話集」とのセット)、さらに記録映画が現在上映されている(詳細下記)。

ドキュメンタリー映画『或る音楽』

監督:友久陽志 制作・配給:エピファニーワークス

7月4日(土)~24日(金) 東京・渋谷ユーロスペース

7月18日(土)~24日(金) 名古屋シネマテーク

にてレイトショー。他、全国順次公開

※同時上映 高木正勝オリジナル作品 「Homiĉevalo」「NIHITI」

※今年からカナダのトロントで開催される、日本映画を紹介する映画祭『SHINSEDAI Cinema Festival』(8月21日〜23日)にも『或る音楽』の出品が決定。

『或る音楽』予告編

CD+神話集『タイ・レイ・タイ・リオ 紬記』 発売中

発売:エピファニーワークス 販売:ブルース・インターアクションズ

品番:EPCT-1 価格:3,000円(本体2,857円)

『タイ・レイ・タイ・リオ』プロジェクト

http://www.epiphanyworks.net/trtr