私は、自分が何を見ているのかについて、人々が意識的になるよう求める研究を行っているんです

1970年代から80年代にかけてベッヒャー夫妻のもとで学び、いまやドイツ写真界を代表するひとりとなったアーティストが、東京で個展を開催中だ(ギャラリー小柳。12/19まで)。主題と対象はどのように決めるのか。ネット時代における映像の意味とは? スタイルを次々に変える理由とは? ルフ作品に親しいキュレーターが創作の本質に迫る。

聞き手:飯田高誉(インディペンデントキュレーター)

構成:編集部

——今回の個展で発表されている作品表現の精緻さに驚嘆しています。複雑な運動領域を抽象的な線形によって表している作品シリーズのコンセプトやインスピレーションについてお話し下さい。

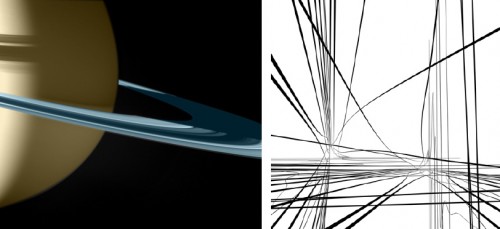

今回はふたつの相異なるシリーズから成っています。線形のシリーズは『zycles』と呼んでいますが、これは英語で「cycloid(サイクロイド)」、ドイツ語では「zykloide(ツュクロイデ)」として知られる数式の用語を組み合わせたもの。どちらの言語の呼び方も嫌いなので、ふたつを混ぜたんです。形態は仮想的なもので、異なる座標に打ち込んで操作した数式から生成されています。式は非常に単純で、ひとつの点がひとつの円の周囲を回転し、その円が別の円の周囲を回転する。我々誰もが知っている二重のサイクル、つまり地軸と太陽を中心とする地球の回転です。

左:「cassini 10」2009年 探査機から電送された土星とその衛星の観測写真を加工したシリーズ

右:「zycles 6021」2009年 さまざまな数理曲線を3次元でとらえた上で、平面へと変換したシリーズ

「映像以前の映像」を作りたかった

私は写真の方法と文法、そして近年、写真がどのように見られ、流通しているかに興味があります。いま我々は大量の写真を目にしますが、それらはもはや撮影されたものではなく、コンピューター上で作られている。仮想現実なんです。したがって現実的な映像としてではなく、仮想現実の形態を作り出そうと思いました。コンピューターはビットとバイトだけですから、「映像以前の映像」を作りたかったんですね。そしてコンピューターで作るのですから、それは私にとっては数学でした。

——主題と対象はどうやって決めたのですか。

私のシリーズのほとんどは自伝的なものです。私は皆さんと同様に普通の生活を送り、新聞を読み、テレビを見て、それによって楽しいことや苛立たしいこと、面白いことを発見する。そして感興が十分に強ければ、そのテーマについての映像を創造することを考え始めるんです。

例えば『Night (nacht)』シリーズの緑の光。第1次湾岸戦争が始まった1991年、デュッセルドルフにいたときに、テレビで初めてああいう緑色の夜景を見たんです。一方で私は、テレビが戦争をリアルタイムにヨーロッパの家庭へ放送することにショックを受けました。でも他方では、夜間の完全な闇の中で、我々が見ることを可能ならしめたテクノロジーに魅了されていました。つまりあれは、陶酔とショックの混合物なんです。

——あのシリーズはテレビ的覗き見趣味のメタファーであると言っていましたよね。でもあの映像は、テクノロジー、視覚的コンテンツ、視覚的美学、そして政治的文脈の非常に鮮やかな融合です。

あのときは、これは単に米国とイラク間の戦争ではなく、西側の産業化された社会が石油生産量を確保するためのものだと感じていました。だからひとりのドイツ人として、自分も戦争に加担していると思っていた。そこで一種の光増幅システムを使って、デュッセルドルフの街を歩いてみて、戦争状態にある都市を見てみることにしたんです。

左:「nacht 1 II」1992年 右:「nudes kn 30」2000年

——『Nude』シリーズを作る際にはインターネットの映像も用いていますね。ネット媒体とあの主題に行き着いたのはなぜですか。

ほとんどポルノサイトから取ったものとはいえ、あの裸体映像は特にポルノグラフィック的なものではありません。それよりむしろ、今日隆盛を極めている覗き見趣味や露出趣味に関わるものです。テレビには、例の「リアリティ番組」でどんなことでもやるという連中がいるけれど、私に言わせれば、あれこそ猥褻で露出狂的です。ポルノサイトでも同じことで、妻の巨乳を自慢げに見せる夫がいるかと思えば、それを見ている連中もいる。だからあの裸体映像はインターネットに関する批評なんです。セックスは世界で最古の職業となりましたが、瞬く間にこの新テクノロジーを利用して、金を稼げるだけ稼ごうとしています。

——私がルフさんの作品と初めて出会ったのは、303ギャラリーでの大判で無表情なシリーズ『Portraits』でした。あのシリーズのポートレートには、どんなコンセプトがあったのでしょうか。

自分の世代のポートレートを創り出したかったんです。そこで、美大の友人や同僚から始めました。あのころ、自分にとってのヒーローと言えばコンセプチュアル/ミニマルアーティストで、被写体についての情報が明らかではなく、感情も込められていない、零度の肖像画を撮ろうと努めもしました。顔だけを見て、この人物が誰であるのかをそこから想像し始めるというわけです。

303 Gallery(ニューヨーク)での展覧会 1989年

大判のポートレートは初期の代表シリーズとして、作家の名を世界中に広めるきっかけとなった

ベッヒャーのもとで過ごした時代

——学生のころの話を聞かせて下さい。なぜデュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、ベルント・ベッヒャーを師として選んだのでしょうか。

偶然なんですよ。1977年に写真を学ぼうと思ったとき、全ドイツで写真学科があった美大はデュッセルドルフだけで、だから志望しました。ちょうどそのときベッヒャーが教えていたというわけです。

ベッヒャーは76年にデュッセルドルフで教え始めていて、最初の学生にはカンディダ・ヘーファー、トーマス・シュトゥルート、アクセル・ヒュッテがいました。私は78年にクラスに入ったので、そのときはシュトゥルートとヒュッテが上級生。アンドレアス・グルスキーが入ってきたときには私が上級でした。つまり同じときに全員が一緒だったのではなく、少しずつずれていたんです。

——デュッセルドルフ美術アカデミーは才能ある作家をそんなに輩出しているのですね。学内はどんな雰囲気でした?

あのころはとても盛り上がっていましたね。美大の中で写真を学ぶ初めてのクラスだったから、ほかの友人と言えば画家か彫刻家で、異なるメディアに何ができて何ができないかについて非常に意識的になりました。写真の可能性と限界を発見したんです。

——そしていま、ルフさん自身がアカデミーで教えている……。

「教えていた」ですね。2000年から06年まで。

——最近の学生はどうですか。ルフさん世代とは違いますか。

もちろん違います。たぶん、いちばん違うのは、入学するときすでに、アーティスティックな写真家としてのキャリアについて考えていることでしょう。私たちが学生だったころは、アート写真で稼ぐなんて想像だにしなかった。生計を立てるためには商業的な仕事をしなくてはならず、アート作品は別物だと思い込んでいたんです。状況が変わったのは80年代末でしょうね。いまやすべての写真学科生は、アート作品で金が得られるのは当然だと考えています。

ギャラリー小柳での『Thomas Ruff: cassini + zycles,』展 2009年

スタイルを変える理由

——これまでのキャリアを通して、ルフさんは相異なる多くのシリーズを制作してきました。すべてが非常にコンセプチュアルであるとはいえ、それぞれの表現形式は過激なほど異なっています。常にスタイルを変えていることには意識的ですか。

ああ、重大な質問ですね……(笑)。唯一言えるのは、あらゆる作品を同じ人間が作っているということです。制作の姿勢は基本的に全シリーズで同じであるとも思います。ときに自分が偉大な教育者であるかのように感じることがあるんですが、人々に映像を見せたい、それらの映像をじっくりと見てもらいたい。映像は大きな影響力を持ちうるもので、人々を操作することができる。すべてのシリーズに言えることだと思いますが、私は、自分が何を見ているのかについて、人々が意識的になるよう求める研究を行っているんです。

Thomas Ruff

1958年、ツェル・アム・ハルメルスバッハ生まれ。1977年からデュッセルドルフ美術アカデミーでベルント&ベラ・ベッヒャー夫妻に写真を学び、室内風景、建築物、人物写真などのシリーズを制作する。その後、多岐に渡るコンセプチュアルな写真シリーズを発表。92年にドクメンタIX、95年にはヴェネツィア・ビエンナーレにも参加し、現代写真家としての地歩を固めた。近年は写真の情報としての側面に着目し、デジタル映像を画像処理した作品を制作したり、インターネット上の画像を素材として用いたりしている。日本では7年ぶりとなる今回の個展では、土星をモチーフにした『cassini』と、数理曲線を分解・再構成した『zycles』という2シリーズを展示している。

いいだ・たかよ

1956年、東京生まれ。フジテレビギャラリーで草間彌生展、横尾忠則展などを手がけた後、90年にインデペンデントキュレーターとして独立。東京大学総合研究博物館小石川分館、 水戸芸術館、森美術館などで展覧会を企画制作する。カルティエ現代美術財団での『杉本博司展』(2004)、『横尾忠則展』(06)、京都造形芸術大学での『戦争と芸術―美の恐怖と幻影』(07、08、09)などのほか、映画作家のデヴィッド・リンチ、デレク・ジャーマン、ピーター・グリーナウェイらの展覧会もキュレーションした。

All photos: © Thomas Ruff Courtesy Gallery Koyanagi

ART iTおすすめ展覧会:トーマス・ルフ:cassini + zycles

ART iTフォトレポート:トーマス・ルフ ギャラリー小柳