森美術館の『六本木クロッシング』展は、2004年以来3年ごとに開催され、日本のアートシーンをグループ展形式で紹介している。常に現在形のアートを提示していく「日本アートの定点観測展」とも呼ばれる企画。2004年のスタートから第3回目を迎えた今回は、「芸術は可能か? —明日に挑む日本のアート—」という根本的な問いをサブタイトルに、若手からベテランまで20組のアーティストが登場する。展覧会の仕掛人たるキュレーター3名は、この問いにどう対峙したのか?

展示会場撮影:木奥恵三 写真提供:森美術館

日本現代美術の「もうひとつの豊かな水脈」に光を

近藤と共に展覧会づくりを担当した2人のキュレーターは、それぞれ異なる立場から、RX展という「芸術の交差点」創出のために協働を試みた。

窪田研二は、銀行マンからキュレーターに転身した異色の経歴を持つ。都内屈指の美術館・博物館集積地域で展示の場を街中へと解放した『Art-Link上野-谷中』展、また公立美術館で日本のグラフィティ表現を本格的に紹介した『X-COLOR/グラフィティ in Japan』展(水戸芸術館)、美術館の収蔵品を購入価格と共に展示した『マネー・トーク』展(広島市現代美術館)など、“見る/見せる制度”の捉え方に揺さぶりをかける仕事ぶりが印象的だ。ちなみに幼少時はオランダに育ち、少年時代にアムステルダムでレノン&ヨーコの平和活動パフォーマンス『ベッド・イン』の現場に居合わせた経験も持つ。今回は、近年の大勢からすると、ともすれば「影」になってしまいそうな表現に光を当てることに意欲をもって取り組んだという。

「日本において美術あるいは美術施設は、いま僕らが生きていくうえで必要なものなのか? もしそうならどのように? といった根本的な問いが今回の展覧会にはあります。芸術の役割を再考する際、ひとつには、近年ますます強い影響力を持つようになった美術市場の力学によって、見えにくくなっている表現に焦点を当てたいと思いました」

HITOTZUKI [Kami + Sasu]『The Firmament』2010年 壁画

HITOTZUKI [Kami + Sasu]『The Firmament』2010年 壁画スケーター、グラフィティ・アーティストとして活動してきたKamiと、やはりグラフィティシーンで表現を行う女性アーティスト、Sasuによるユニット。今回は館内の壁面と特設ランプ(スケートボードの滑車斜面)に描画した。「日と月」(HITOTZUKI)が描く「空」(Firmament)。作品を使い、スケーターによるセッションも行われた。

「加えて、日本の現代美術シーンを対外的に紹介する際、相対的にその政治性の薄さ、幼児性がひとつの傾向として——ときに積極的に——打ち出されてきた面があると思います。それを否定する気持ちはありませんが、いまだからこそ、別の水脈の存在も示したかった。本展キーワードのひとつ“社会に対する言及”とはすなわち、“幼児性”とは対極にある“成熟したアーティスト”の力強い表現への我々の眼差しです。言葉や行動だけでは示せないものを、繊細かつ強力に視覚化すること。一方で難しいのは、広義でなら、誰でも何か発表した瞬間に社会的を帯びるとも言えることです。もう一歩踏み込んで、彼らはそれをすることで、この世界の一員として何を伝えたいのかにフォーカスする必要がある。作品が社会に対して批評的である場合はもちろん、生き方や活動自体をそうした意味で捉えられる作家もいる。そのグラデーションの中に様々なかたちで息づくアーティストがかつていたし、それはいまも確かに存在しているのです」(窪田)

青山悟 シリーズ『Glitter Peaces』より 2008年- ポリエステルにメタリック糸と黒糸で刺繍

青山悟 シリーズ『Glitter Peaces』より 2008年- ポリエステルにメタリック糸と黒糸で刺繍雑誌などの切り抜きイメージを旧式のミシンによる刺繍で克明に表現。選んだ記事の裏面に印刷されていた無関係なイメージをも、同様に刺繍化する。機械と身体、アートとクラフト、あるいは労働と創造の関係性を考えさせる作品群と共に、ウィリアム・モリスの言葉「労働力の浪費は終わるであろう」を縫い取った1点も提示。

六本木ヒルズの頂上で紡がれる都市の物語

関西を拠点に活動する木ノ下智恵子は、一見すると、東京で行われる同展キュレーター陣における「西のキーパーソン」という印象を与える。しかし実際には、彼女は単なる関西アートシーンの仲介者としての参加よりも、本質的な部分での協働に寄与している。過去には神戸アートビレッジセンターで若手作家と共に美術事業を切り盛りし、また造船所の跡地を利用したプロジェクト『NAMURA ART MEETING ’04-’34 』などオルタナティブな現場の只中で「アーティストの共犯者/オーディエンスの翻訳者」たるべく動き回ってきた。複数の教育機関で教鞭をとる今も、そのスピリットに変わりはない。

「いわゆるホワイトキューブ的ではない場での仕事に多く携わってきました。都市の只中や産業遺産など、美術のためではない場所で、美術に関わるプロジェクトを実現してきたのです。そんな私にとって、森美術館はいかにもれっきとした“美の場所”で、かつ日本経済の象徴のひとつでもある。また、週末には数千人が集うひとつの“メディア”とさえ言えます。しかし一方で、六本木ヒルズを訪れた観光客も訪れる場所という意味では、私のこれまでの仕事環境と、ある意味で共通する面もある。そうした自分なりの経験値を活かしつつ、外部者だからこそやれることがあるのではと考えました。世界的なバブルが崩壊したこの機に、日本経済を象徴する六本木ヒルズの頂上で、メッセージを発するメディアとしての展覧会に挑戦できるなら、これはやりがいがあると思ったのです」(木ノ下)

彼女が目指したのは、1枚ずつページをめくるように、観衆の中でストーリーや謎掛けが生まれる展覧会だという。展示は照屋勇賢の批評的な作品群から始まり、グラフィティを背景に持つHITOTZUKIの壁画エリアや、宇治野宗輝、鈴木ヒラクらの作品が集う都市の広場的な空間へと続き、さらに娼婦たちを被写体に実在/非実在や可視/不可視を扱う横溝静や、独裁者に扮した森村泰昌の演説映像など成熟した表現のエリアへと進む。最後を締めくくるのが、前述したダムタイプの『S/N』記録映像上映だ。

宇治野宗輝のサウンド・スカルプチャー『THE BALLAD OF EXTENDED BACKYARD』(手前)、HITOTZUKIの壁画作品『The Firmament』(左奥)、鈴木ヒラクの『道路』(右奥)

宇治野宗輝のサウンド・スカルプチャー『THE BALLAD OF EXTENDED BACKYARD』(手前)、HITOTZUKIの壁画作品『The Firmament』(左奥)、鈴木ヒラクの『道路』(右奥) 森村泰昌『なにものかへのレクイエム(独裁者を笑え スキゾフレニック)』2008年 2チャンネル・ビデオ

森村泰昌『なにものかへのレクイエム(独裁者を笑え スキゾフレニック)』2008年 2チャンネル・ビデオセルフポートレートを用いて対象になりきり、絵画史や大衆文化に言及する森村。出展作では、ヒトラー(及びチャップリンが演じた『独裁者』)をモチーフに、2つの映像を併置・置換しつつ、現代型の独裁について示唆する。自身を形成した20世紀の歴史に焦点を当てるシリーズ作のひとつ。

「公共性のある美術館における企画展は、単に新作のトライアルやカッティングエッジを発掘する業界人のための場というものではないと思います。既存の作品であっても、アーティストたちの表現が隣り合うことで生じる相互作用やシンパシー、多様な文脈や言説を提案することが、グループ展ならではの可能性です。これを美術展として成立させつつ、不要な壁は作らず、ストリートや広場のように都市的な構成にしたいと考えました。そして、言うまでもなく展覧会は生(なま)の体験の場で、いまの時代だからこそ、それをいかに希有な体験として扱えるかが重要です。インターネットによって生じたのは新たな現実感や表現の可能性だけでなく、モニター上ですべてを“見た気分になれる”傾向や、情報機能の性急さゆえの“わかりやすさの罠”もある。美術と美術展に関わる我々は、そうした現象にも敏感でありたい」(木ノ下)

芸術は孤独ではない——その可能性と課題

そしていま、「芸術は可能か?」。結局のところ、これは問いのための問いなのか、あるいは観客や歴史に委ねられるものなのか。ひとつ言えそうなのは、ここから得られる新たな問いは「もはや芸術は孤独ではない」ということの今日的な可能性と、それゆえの課題のありようだ。日本では「口当たりのよいアート」のポピュラリティ獲得の一方で、現代美術との距離感はいまなお指摘されるが、芸術が孤独を脱したいのか孤独を望むのかによらず、また芸術家たち自身の孤独とは別に、いま芸術自体は孤独ではいられない。

「私自身は、芸術はコミュニュケーションのいち手段だと考えています。その意味では観る人が何かを感じ、考えたときに成立する。先の見えにくいこの時代の中で、RX展から新しいエネルギーやアイデア、言葉を変えれば勇気のようなものを皆さんに持ち帰ってもらえたら、そのとき“芸術は可能”だと言いたい」(近藤)

「現状社会がこうだからアートもこうだという分析ではなく、今後どういう可能性があるのか、ないのかを検証する意識を常に持っていたい。市場や美術館、展覧会に収まりきらない芸術をいかに紹介していけるか、どう関わっていくか。これはアーティストによっては関心のないことかもしれませんし、それでもいいと思いますが、自分のような美術キュレーターにとってはそこが課題です」(窪田)

「今回のRX展は、日本のアートの定点観測であると同時に、展覧会のあり方や意義を考える機会でもあると思っています。現代の表現を扱える美術館の存在は社会の成熟度や人々の知や感性の深度メーターでもあり、そこでの展覧会においては作家やキュレーター、観衆の度量が試されることになる。漢方薬ではありませんが、芸術には個人や社会がそれを飲み続けた際の長期的効能があると信じたいのです」(木ノ下)

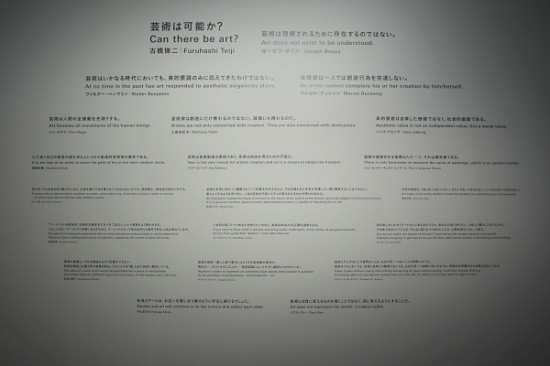

会場の最後の壁面には、各界の先達が残した「芸術」に関する名言の数々がちりばめられた。それはお気に入りの正解を持ち帰るショーケースというより、過去と未来、個と社会、表現と批評といった複数軸の中に、観る者自身の現在地を——結果として交差点をひとつ——書き加えるための場所であろう。

関連記事:

六本木クロッシング2010展:アーティストが語る「芸術は可能か?」(1)

《展覧会情報》

六本木クロッシング2010展:芸術は可能か? —明日に挑む日本のアート—

3月20(土)〜7月4日(日)

森美術館

展示情報および関連プログラム詳細はこちら