第57回ヴェネツィア・ビエンナーレ企画展「Viva Arte Viva」

文 / 大舘奈津子

自らの党「前進!」を立ち上げて既存の政党からの脱却を図ったエマニュエル・マクロンが、フランス大統領選の決選投票で極右政党とされる国民戦線のマリーヌ・ルペンを破って共和政における史上最年少の大統領に選出された2日後の2017年5月9日、第57回ヴェネツィア・ビエンナーレの内覧会が始まった。ヨーロッパ全体が右傾化へ歯止めがかかったとして安堵感に包まれるなか、フランス人キュレーター、クリスティーヌ・マセルによる『Viva Arte Viva(芸術万歳)』と題された企画展は、奇しくもそうした空気を反映し、圧倒的に楽観的な世界観に支えられた展覧会のように思えた。前回のオクウィ・エンヴェゾーによる社会課題に真正面から切り込んだ企画展の反動とも思える、軽やかかつ単純で、考えずに楽しみうる展覧会を、世界の1%にも満たない富裕層を中心とした内覧会の訪問客とともに体験すると、否が応でも「私たちはどのような世界に生きているのか」と問わざるを得ない。現実の厳しい世界に背を向け、背徳的に美術を楽しめるほど芸術に対して成熟していない自らの立ち位置を多少恨めしく思いながら、125人のアーティストが参加する展覧会を彷徨い続けることとなった。

観客フレンドリーとも言えるマセルの姿勢は、細かいセクション設定にも現れていた。「アーティストと本のパビリオン」、「地球/世界のパビリオン」、「伝統のパビリオン」、「色のパビリオン」など、展覧会全体を8つのパビリオンにわけて作品を配置。その言葉を額面通りに表す作品のオンパレードに、一瞬たじろぐ。ジャルディーニのセントラルパビリオン入り口を抜けるなり、ムラデン・スティリノヴィッチの眠る写真、その横にフランツ・ヴェストのベッド、フランシス・スタークのカウチに寝転ぶ姿のコラージュ作品。各々の作品の質というよりもあまりにリテラルな作品の選びと配置を、ただ本の字面を追うように進まざるを得ない。展示作品のなかでは、2016年に亡くなった、アラブ首長国連邦を代表するアーティスト、ハッサン・シャリフの作品は、彼が生涯かけて集めたモノたちの集積に圧倒される。

フランツ・ヴェスト

フランツ・ヴェスト フランシス・スターク

フランシス・スターク ハッサン・シャリフ「Hassan Sharif Studio [Spermarket]」(1990-2016)

ハッサン・シャリフ「Hassan Sharif Studio [Spermarket]」(1990-2016)前回、「資本論」の朗読が行われていたセントラルパビリオン中央の大型展示室には、ティラナ市長として、アートによって市の社会環境を改革し、アルバニアの首相になったアーティスト、エディ・ラマによる壁紙が貼られている。*1 アートによる具体的な社会変革の良き例の象徴として展示されたであろうその作品の前で展開されていたのは、オラファー・エリアソンによる「グリーンライト−アーテイストワークショップ」である。*2 「歓迎のためのプロジェクト」として、各地の美術館で継続的に行われているこのプロジェクトは、移民、難民、亡命希望者を中心に、誰もが参加可能なもので、参加者がエリアソンのデザインによる組み立て式のランプを制作するワークショップである。ランプの組み立てだけでなく、言語クラスや映像上映などもビエンナーレ会期中に行われる「場」として機能する予定で、制作に参加する他、その場で完成品も購入でき、その代金は難民支援のNGOへ寄付される仕組みとなっている。こうしたエリアソンの善意の表れであるこのワークショップも、一旦ビエンナーレの枠組みに入ると、明らかに肌の色が違うヴェネツィアの難民や移民が制作している姿を内覧会観客が取り囲み、限られた時間のなかで制作に参加する観客は非常に少ない反面、その多くがスマートフォンでの撮影を楽しげに行うこととなる。難民、移民を中心とした参加者が結果的に見世物と化す、その環境に居心地の悪さを感じてしまった。

Front:オラファー・エリアソン「Green light – An artistic workshop」(2016-)

Front:オラファー・エリアソン「Green light – An artistic workshop」(2016-)Back:エディ・ラマ

オラファー・エリアソン「Green light – An artistic workshop」(2016-)

オラファー・エリアソン「Green light – An artistic workshop」(2016-)アルセナーレでも、セントラルパビリオン同様、細かく設定されたパビリオンについての説明に沿って、作品が一義的な解釈とともに並べられている。「共有のパビリオン」では、フランツ・エルハルト・ヴァルターの「Wall Formation Series」が展示されていた。これは装着可能な彫刻として、非常に自由な発想に基づいたもので、壁での展示ではわかりにくいものの、共有という概念を表すには有効な作品ではある。

「地球のパビリオン」に展示されていた日本人アーティスト、プレイ、島袋道浩、田中功起の明確な作品同士の繋がりや対話も、あまり明確にされぬまま同じセクションにまとめられたように見えた。田中の新作「Of Walking in Unknown」(2017)は、田中が現在、居を構える京都から最も近い福井県の原子力発電所まで歩いた記録である。ところどころ立ち止まり、路上にあるものを収集し、写真を撮影しながら進む姿は、普段、意識しない物理的かつ概念的な距離(原発との距離に限らない)を身体的に確認していき、現実を把握したいという欲求を実践しているように思えた。その上で、自らが実践した行為による認識は映像と収集した物品の展示を通じても、観客とは共有しえないことをアーティスト自身が前提としているようで、アーティストの身体にそれなりに負担を与えたはずの行為の記録が、伝達不可能性を帯びるという現実が映し出される。

フランツ・エルハルト・ヴァルター「Wall Formation Series」シリーズ

フランツ・エルハルト・ヴァルター「Wall Formation Series」シリーズ 田中功起「Of Walking in Unknown」2017年

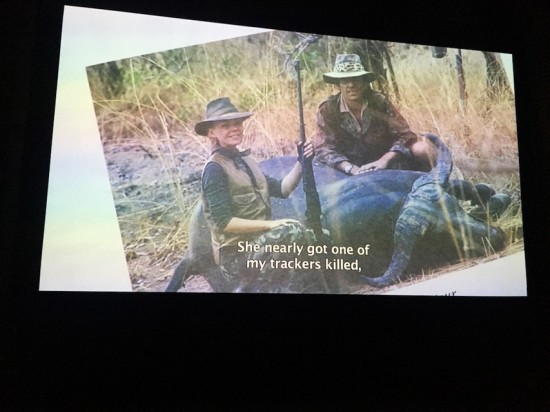

田中功起「Of Walking in Unknown」2017年 マリー・ヴォアニエ「Les immobiles」2013年

マリー・ヴォアニエ「Les immobiles」2013年同じセクションにあったマリー・ヴォアニエの作品「Les immobiles」(2013)は、サファリのガイドへのドキュメンタリー。世界から集まった富裕層、要人が狩りの結果として誇らしげに掲げる猛獣の死骸との記念写真を集めたアルバムと、極めて具体的な彼らのエピソードを語るガイドを淡々と記録したドキュメンタリー。ともすれば非難したくなるような内容を、アルバムというメディアを介して記録することにより、距離感が生まれ、人間であれば誰でも陥るような所業に思えるように記録している。

「シャーマンのパビリオン」(マセルによれば、多くのアーティストがアーティストの定義を「シャーマン」とすることに賛同しているのだそうだ)では、エルネスト・ネトの作品である網状のストラクチャーのなかで、ブラジルの先住民族であるカシワナ族が部族の衣装を着用し、パフォーマンスを行っていた。エリアソン作品同様、ここでも感じるこのいたたまれなさはなんであろう。先住民の持つ不思議な力を紹介しつつ、彼らと手を繋ぎ、ともに祈る、というその行為に参加することには、ネトのアプローチが先住民に対してどんなに真摯なものであったとしてもやはり躊躇する。

Biennale Arte 2017 – Ernesto Neto (performance)

YouTube「ヴェネツィア・ビエンナーレ公式チャンネル」より

工芸的で、大掛かりな作品が続くアルセナーレで、マセルが芸術の喜びや遊びについて語れば語るほど、現実との距離が広がる気がし、思考する気力を失い、最後はほぼ現実から逃避し、浮遊しているような気分であった。アルセナーレ会場から外にでると、プレイがアルセナーレ奥の水上で家を漕いでいるところであった。その姿を遠くに眺めながら、アーティストが試行錯誤し、ある種の切実さを持っておこなう行為を表現の形としているものを、キュレーターが展覧会として「芸術万歳」という形に置き換え、「万歳」とともに叫べない人たちを忘れるのだとしたら、それはあまりに単純が故に怖い、と思った。

展覧会に対して批判ばかりになってしまったので、最後に面白かった試みについても言及したい。ビエンナーレ公式ページで見ることのできる、展覧会に先駆けて公開された「アーティストの実践」のビデオシリーズは、各アーティストが自らの活動を数分の映像にまとめたもので、全編を見たわけではないが、展覧会よりも数段面白い。*3 アルファベット順の並びもキュレーターの恣意性を排除し、アーティスト自らが内容を決め、編集したと思われるその映像は、創作活動の源泉に触れられるようでどれもこれも興味深かった。

*1 エディ・ラマのティラナ市長時代のアートによる社会環境の改革は、アンリ・サラ「Dammi i Colori(色をください)」(2003)に詳しい。

*2 http://olafureliasson.net/greenlight/

*3 https://www.youtube.com/playlist?list=PL2J3c5AtY5K-62zBzRzalY1h03BZTCEDk

第57回ヴェネツィア・ビエンナーレ企画展「Viva Arte Viva」

2017年5月13日(土)-11月26日(日)

http://www.labiennale.org/it/arte/esposizione/

D:クリスティーヌ・マセル