※本連載での進行中シリーズ〈再説・「爆心地」の芸術〉は今回お休みとなります。

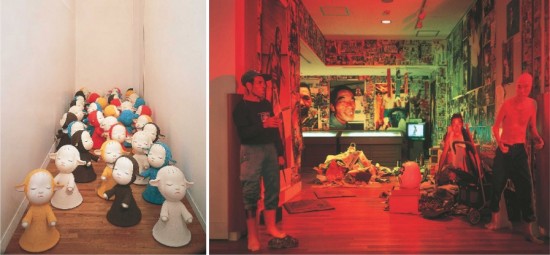

大竹伸朗『ダブ平&ニューシャネル』(部分)(1999年)

大竹伸朗『ダブ平&ニューシャネル』(部分)(1999年)「時代の体温 ART/ DOMESTIC」展より 撮影:中野正貴 写真提供:世田谷美術館

インディペンデント・キュレーターの東谷隆司が亡くなった。44歳、あまりにも早すぎる死だった。

彼に初めて会ったのは、かれこれ22年も前に遡る。その頃、僕は刊行前の最初の評論集『シミュレーショニズム』(1991年)の草稿を手に、初めて招かれた東京藝大で特別講義を行った。講義は3時間以上に及び、特に後半はDJでもあるグラフィック・デザイナー、中島浩氏に加わってもらった。藝大での講義としてはあきらかに破格のやり方だった。話を終えたあと、数名の学生が興奮気味に僕のところに寄って来たが、そのなかに彼、東谷隆司もいたのだった。

もっとも、当の学生が東谷だったことを知ったのはもう少しあとのことになる。講義からしばらくして羽田空港の近くにオープンし、立て続けに村上隆や会田誠らを輩出することになる新世代の美術家たちの牙城、レントゲン藝術研究所でのことだった。当時、彼はまだ自作のファイルを携えたアーティスト志望の若者だった。彼が手にしていたのは、歌手のマドンナが身籠ったという設定で、巨大な子宮内で胎児を自作自演するという、いま考えても篦棒(べらぼう)な作品だった。まだ荒削りの部分はあったが、こいつはとんでもない作家になるかもしれぬと即座に感じたのを覚えている。が、けっきょく彼はアーティストへの道を断念し、いつのころからかキュレーターを志すようになっていた。最初に在籍した世田谷美術館では、数々の先鋭的なミュージシャン(そのなかにはトニー・コンラッドやマニ・ノイマイヤーもいた)を招く企画を数多く手掛け、当時、世田谷区内に住んでいた僕はこれに足繁く通ったものの、彼一人で展覧会を企画する機会はまだ持てずにいるようだった。

そうこうしているうちに、彼から突然、電話が掛かって来た。話を聞けば、今度、世田谷美術館で自分にとって初の展覧会を開くのだという。ついては、根本敬を出品作家に招きたいので、僕が95年にレントゲン藝術研究所でキュレーションし、同じ根本氏が出た「909 アノーマリー2」展のときのことを知りたい、という調査(というか相談)の電話だった。それからしばらくして、彼はその企画を1999年、初の展覧会「時代の体温」(出品作家=田中敦子、大竹伸朗、奈良美智、東恩納裕一、多田正美、大木裕之、根本敬)に結実させる。田中敦子の絵画を展示の基調に据え、ロック・ミュージックと縁の深い大竹や奈良を前面に出し、やはり音と深く関わる多田のインスタレーションや映画とクロスする若い大木、光や色、柄を駆使してデザインとアートのあいだでオプティカルな知覚を導く東恩納、そこに特殊漫画家=根本敬が加わるという、日本の公立美術館の企画としては空前絶後の構成だった。会期中に開かれたイベントではボアダムズのヤマタカEYEが大竹のインスタレーションと「共演」し、オープニングでは根本敬が制作のために取材した怪人物が館内を闊歩するという、展覧会の一瞬一瞬が生々しい緊張感に満ちた、それはまさにあの「時代の体温」だった。

左:奈良美智『The Little Pilgrims (Night Walking)』(1999年)

左:奈良美智『The Little Pilgrims (Night Walking)』(1999年)右:根元敬『時代の体温―陰核・混沌の隣人たち』(1999年)

いずれも「時代の体温 ART/ DOMESTIC」展より 撮影:中野正貴 写真提供:世田谷美術館

この展覧会は英字タイトルに大きく「ART / DOMESTIC」と記されているように、美術には、冷めた<インターナショナル(グローバル)>な理論や歴史からは決定的に損なわれている、自分が生きる場所を見据えた者だけに感じ取れる<ドメスティック>な「体温」と呼ぶべき尺度があり、それを可視化することがキュレーターとしての自分の仕事だと宣言することを意味していた。付け加えておけば、僕自身、1998年に評論集『日本・現代・美術』を上梓し、「時代の体温」展が開かれた同じ年の末にはその展覧会バージョンと言ってよい「日本ゼロ年 GROUND ZERO JAPAN」展(水戸芸術館)をキュレーションすることで、従来の日本の「現代美術」を根本から「リセット」し、「戦後美術」の風景そのもの刷新することを目指していたから、「時代の体温」を手掛けた東谷のことを、型破りな同志があらわれたものだと、とても頼もしく感じたものだ。そういう意味では、「時代の体温」と「日本ゼロ年」は、ひとつの大きな時代の流れのなかで対としてとらえられてよい。

「時代の体温 ART/ DOMESTIC」当時の写真:左から、大竹伸朗、根本敬、奈良美智、田中敦子、多田正美、東恩納裕一、大木裕之(以上出展作家)、東谷隆司 撮影および写真提供:東谷千恵子

「時代の体温 ART/ DOMESTIC」当時の写真:左から、大竹伸朗、根本敬、奈良美智、田中敦子、多田正美、東恩納裕一、大木裕之(以上出展作家)、東谷隆司 撮影および写真提供:東谷千恵子「時代の体温」展は、「ダブ平&ニューシャネル」という大竹伸朗の最高傑作を生み出したこともあるが、ひとりの画家としての田中敦子に真正面から光を当てた点で、とりわけ評価されるべきだろう。これに関しては、今年の初頭に東京都現代美術館で開かれた「田中敦子 – アート・オブ・コネクティング」展で、展示の冒頭に示された主要年譜から、この「時代の体温」展が省かれていたのは――意図的なものかは知らぬが――重大な過失である。なぜなら、現在、世界の美術界で高い関心を集める田中敦子を、「具体の」という当時まだお決まりだった形容から切り離し、公の場で最初に評価したのは、まぎれもなく東谷隆司の画期的な仕事だったからだ。

が、東谷は「時代の体温」展のあと、早々に世田谷美術館を去ることになる。詳しい理由は知らない。そのあとは横浜トリエンナーレの事務局、東京オペラシティアートギャラリー、森美術館と、いずれも首都圏の現代美術の中心となる施設に学芸員として関わり(よく、「オレほど日本の現代美術のエリートコースを歩んで来た学芸員はほかにいないですよ」と、なかば冗談混じりに話していたものだ)、やがて、みずから選び取った「インディペンデント・キュレーター」の道を歩むことになる。それは、一定の組織に従属することなく展覧会をキュレーションし続けることは可能かという、彼ならではの日本の環境への挑戦でもあったように思う。

その間、東谷は「ガンダム 来たるべき未来のために」(サントリーミュージアム天保山ほか巡回、2005-2007年)を手がけ、「釜山ビエンナーレ2008」では日本担当となり、同ビエンナーレの2010年展では、彼にとって初となる国際展の総合コミッショナーをつとめた。ほかにも僕自身とのかかわりで言えば、東谷にキュレーションを依頼した大阪での大竹伸朗「ダブ景」展(KPOキリンプラザ大阪、2000年)や、オプアートへの関心から共同キュレーションした「オプ・トランス!」展(同、2001年)のことも忘れられない。また、2003年にイラク戦争への反戦デモ・ユニットとして、小田マサノリらと「殺す・な」を立ち上げたときには、宇治野宗輝や山川冬樹らとともに活動の主力となり、雨の日も晴れの日も路上でミニ・アンプをキャスターで引っぱりながら、黒い単弦のギターで参加してくれた。「殺す・な」の仲間とは他にも、戦争ゲームにヒントを得たジョン・ゾーン「コブラ」のライヴも行ったし(東京作戦「殺す・な」部隊、隊長=椹木野衣、2003年11月、現「山本現代」)、こうしたデモ活動の延長線上で、僕らは諏訪の奇祭「御柱」や下北半島の恐山まで遠征したが、東谷はそのすべてに同行してくれた。そして、深夜のカラオケ・ボックスで同室したとき、皆を最高に楽しませてくれたのも東谷だった。とにかく、大胆なコンセプトで時代の切っ先に打って出る反面、周囲への細やかな気配りに満ち、なにより、ひとりひとりの美術家への汲み尽くせぬ愛情に満ちていた。こんなキュレーターは、もうあらわれないだろう。そう思うと、どうしようもなく寂しい。

けれども、冷静に振り返ってみたとき、キュレーターとしての東谷隆司の仕事で、最初に手掛けた展覧会「時代の体温」を超えるものは、ついになかったように思う。だからこそ、もし彼が生前に口にしていた「時代の体温2」を、より大きな機を得て実現していたら、と想わずにはいられない。が、それはついに実現しなかった。理由はなんだろう。ある時から目立つようになった彼自身の心身不調のせいだろうか。あるいは、ダイナミックに上昇し下降する生の「体温」をそなえた東谷のような存在に、それに釣り合う大舞台を任せることができなかった、日本の美術界の器の小ささだろうか。