第五福竜丸の乗組員だった久保山愛吉の死とその遺された言葉について初めて知ったのは、私がまだ高校生の頃にまで遡る。しかしそれは、よくある歴史学習からではなく、ある音楽家による演奏を通じてのことだった。ターンテーブルに乗せたレコードに針を落とすと、野外での実況録音に特有の抑えられたざわめきのなか、その曲は始まった。「アイキッヒ、クボヤーマ」と流れ始めたその声は、久保山愛吉についてこう発音していた。あたかも、光の届かない深い海の底から、この声をゆっくりゆっくりと水面へと浮上させるかのような「始まり」だった。

「墓碑銘 BOHIMEI」と名付けられたこの曲は、二本のギターとセロ(ベース)、サックスとドラムスからなる五重奏団(クインテット)によるもので、彼らは無調のまま即興で、なにか抑制された怒りのようなアンサンブルを、寄せては返す波のように、その声のうえに乗せていった。無調といっても、いわゆる「ノイズ」のような「爆音」ではない。アンサンブルは、決して「アイヒッキ・クボヤーマ」の名をかき消さない。むしろ極限まで制御された静けささえ感じさせる。

そのときからだ。私の耳に、この声と演奏がこびりついたのは——それくらいその演奏は、初めて耳にしてから40年近くが経過した今でも、時々ふと、なんの気なしに口からつぶやきのようにこぼれ出る程度には、私の脳裏に焼きついて消えない。とりたてて斬新な演奏というわけではなかったのだが、「墓碑銘」は、それほど強い長い浸透力を持っていた。そのことと、「アイキッヒ・クボヤーマ」が、ヒロシマ・ナガサキに次ぐ核による日本人の死者の名であることがわかったときの唐突な驚きとが、まったく無縁とは思えない。

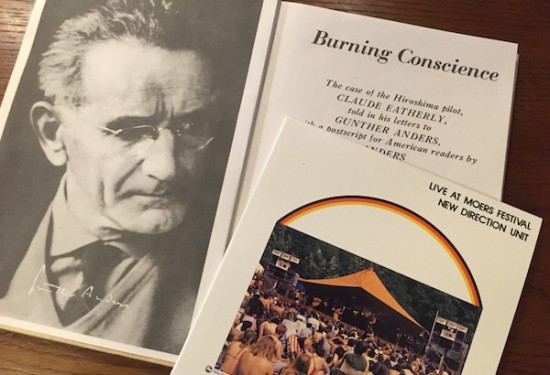

高柳昌行とニュー・ディレクション・ユニット『メルス・ニュー・ジャズ・フェスティバル‘80』(TBMレコード、CD版、2000年 *2013年に再度復刻CD化=本記事冒頭の写真右下)

高柳昌行とニュー・ディレクション・ユニット『メルス・ニュー・ジャズ・フェスティバル‘80』(TBMレコード、CD版、2000年 *2013年に再度復刻CD化=本記事冒頭の写真右下)この演奏は、ジャズ・ギタリストの高柳昌行率いる「ニュー・ディレクション・ユニット」が、1980年5月26日、当時は西ドイツに位置した「メルス・ニュー・ジャズ・フェスティバル’80」で披露した実況録音だった。ヨーロッパでもひときわジャズが盛んな西ドイツは、フリージャズのように先端的な領域でも、グローブ・ユニティ・オーケストラやペーター・ブロッツマンらに代表される世界的な音楽家やアンサンブルを多数輩出している。なかでもこの「メルス」は看板に「ニュー・ジャズ」と歌っているように、決して発表機会に恵まれているとは言い難いそうした音楽家たちが一堂に会する、たいへん貴重な催しだった。しかし、そんな場にあってなお、高柳らの演奏は頭抜けて異質だった。たとえて言えば、スタンダードなジャズとフリージャズとの違いに匹敵するほど、当時すでにフェスティバル化が可能な程度には制度化されつつあったフリージャズと、高柳らの演奏とのあいだには深く大きな裂け目があった。その裂け目の具体的な響きについては実際の音源を当たって確かめてもらうしかないが、久保山愛吉という名へと向かった私の関心と第五福竜丸事件のその後へと続く長い余韻は、確かにこの異様な「響き」と一体化して、一種、幻聴のように深く強く、耳という感覚器官を経て私の無意識に刻まれたのだった。

それが学習と呼べるものなのかどうか、私はいまだによくわからずにいる。確かなのは、知識や正義といった既存の価値観や判断を経ることなく、表現、具体的には「響き」を通じても、かつてあった歴史的な出来事の「回復」が可能なのだ、ということだった。そして高柳らによるメルスでのこの演奏が、そのような回復の機会を東アジアから離れ、ヨーロッパにまで届けようとする挑戦であったことは、「墓碑銘」に続いて演奏される「レジスタンス・ワン」で被せられるナレーションが、かつて詩作を通じて軍事独裁に抵抗し、繰り返し逮捕、投獄拷問され、一時は死刑宣告まで受けていた韓国の金芝河(キム・ジハ)をめぐるものであったことからも十分見て取れる。スリーヴに添えられた高柳の言葉を引用しよう。

武器商国と手を結び一身の安寧と名聞名利を求めるのが音楽家ではなく、かつて創作者はその実体を暴き、構造の、すり換えの様を敷衍することにこそ行為の根源があった。云わば、芸に携わる人間の最低の条件であった。反戦思想は舞い上がりや、空騒ぎや、お祭りではなく個の中に沈潜し日常性に表出される——謂れなき被爆から死へ(墓碑銘)、弱小国民への飽くなき搾取(レジスタンス)——惨劇をこそ絶滅の方向へ、心ある民衆に血の涙は尽きる日もない。だが、政治は不在だ。

(『メルス・ニュー・ジャズ・フェスティバル‘80』CD版に再録の高柳による「メモ」より)

このように、音楽はその響きを通じて聴く者の記憶を掘り起こし、学習や政治といった特別な機会を経ることなく、隠された構造や忘れられていた事実を、聴取という「日常性」のなかに不可逆的に刻みつける。私にとって「墓碑銘」とはまさに、そのような性質のものであった。もしかするとそれこそが、「だが、政治は不在」な時代に有効な抵抗(無数のレジスタンスのうちのワン=ひとつ)なのかもしれない。この意味で高柳は、かつてチャーリー・ミンガスが当たり前のようにそうであったように、つまりはジャズそのものの骨子(ベース)がそうであったように、たぐいまれと言うよりは、至極まっとうなジャズ演奏家であった。音楽家が政治に関わるのではなく、言葉の真の意味で政治的(ポリ-ティカル=多数派に対する少数者の多様性を見極める)というのは、きっとそういうことだろう。

西ドイツ放送ケルン局内にあったケルン電子音楽スタジオ。1951年、後に「久保山愛吉の墓碑銘」を制作するヘルベルト・アイメルトを初代所長にして開設。シュトックハウゼンの招聘などで、電子音楽に多きな影響を与えた。写真:McNitefly.

西ドイツ放送ケルン局内にあったケルン電子音楽スタジオ。1951年、後に「久保山愛吉の墓碑銘」を制作するヘルベルト・アイメルトを初代所長にして開設。シュトックハウゼンの招聘などで、電子音楽に多きな影響を与えた。写真:McNitefly.この点でいうと、高柳の「墓碑銘」は、まさしくポリ-ティカルな複数性を備えている。そもそも、この曲で引用された「アイキッヒ・クボヤーマ」という名の読みが奇妙なのは、それが「久保山愛吉(くぼやまあいきち)」をドイツ語で発語し直したからにほかならない。なぜドイツ語なのか。ここで使われているナレーションが、ドイツの音楽理論家でエンジニア、作曲家でもあるヘルベルト・アイメルト(1897〜1972)作曲「久保山愛吉の墓碑銘 Epitaph für Aikichi Kuboyama für Sprecher und Sprachklänge」(1957〜1962)からのサンプリングだからだ。そして、このドイツ語のナレーションを、第五福竜丸展示館にある日本語による久保山愛吉の碑文「原水爆の被害者は わたしを最後にしてほしい」から英語圏に伝えられた訳語を経由して翻訳したのが、ほかでもないギュンター・アンデルスなのである。

ほかでもない、と言うのは、かつてヒロシマに落とされた原爆=リトルボーイを搭載した僚機(エノラ・ゲイ)に暗号命令「準備OK、投下!」を下した指揮官機=ストレート-フラッシュ号に機長として乗り合わせたクロード・イーザリーと戦後文通を試みたのが、このアンデルスだからだ。戦後、精神に異常をきたしたとの診断で長く病院に身をひそめることを余儀なくされ、社会との接点を絶たれていたイーザリーの存在を広く世界へと伝えた思想家、それがアンデルスなのだ。

スティーブン・F・ウドヴァーヘイジー・センター(国立航空宇宙博物館別館)のエノラ・ゲイ展示

スティーブン・F・ウドヴァーヘイジー・センター(国立航空宇宙博物館別館)のエノラ・ゲイ展示 イーザリーの肖像で有名なものに、リチャード・アヴェドン撮影の一枚がある。アヴェドン財団のサイトより、「Politics」カテゴリーにてC・クリフォードやD・コーン=ベンディットらと並ぶイーザリーの写真(画像中央)

イーザリーの肖像で有名なものに、リチャード・アヴェドン撮影の一枚がある。アヴェドン財団のサイトより、「Politics」カテゴリーにてC・クリフォードやD・コーン=ベンディットらと並ぶイーザリーの写真(画像中央)つまり、こういうことになる。アンデルスは彼の思想と信念にもとづく書簡のやりとりを通じて、アメリカ国内に閉ざされていたイーザリーの内心(*1)を世界へと送り、そのアンデルスによるドイツ語翻訳を援用することで、アイメルトは開発したばかりの電子音楽という革新的な手法を駆使し、久保山の言葉をヨーロッパへと伝えた。このときアイメルトの脳裏に、原子力という科学技術の上でのパンドラの匣と、音楽の方法上での電子音楽・テープ音楽という技術革新とが響き合わなかったはずがない。アイメルトは、電子音楽という音楽技術の暴走への抵抗を行おうとしたということもできよう。しかもアイメルトは、この作品をラジオを通じて放送している(いわばラジオ・アクティヴ?)。高柳の「墓碑銘」が輻輳的な「政治的な=ポリティカル」な力を持つのは、これらの呼びかけを歴史的に貫通し、たがいに応え合わせながらひとつの音楽空間のなかに圧縮し、聞くものに向けて漸次的に伝えるからだ。そのためなのだろうか。彼らは決して一局集中の「被爆」にはよらず、わかりにくい出来事がじわじわと広がっていく「被曝」性(放射能?)にもとづき、わかりやすいピークを作らず、緩急をつけて音をプロジェクションし続ける(高柳のニュー・ディレクション・ユニットの演奏上の方法に「漸次投射」と「集団投射」があるのはよく知られている)。

ただし、アンデルスから受けわたされた久保山愛吉の「碑文」を刻んだアイメルトの楽曲は、第五福竜丸被曝事件のあと、極めて早い時期にあたる1957年に着手されたにもかかわらず、結局、そのレコードの日本語版が発売されることは今に至るまでない。その断絶を「墓碑銘」を演奏することで紡ぎ直し、ヨーロッパの聴衆に届け直すと同時に、私たちにも送り返してみせたのが、高柳によるメルスでの試みだった。その反響は、当時高校生だった私の耳にも確かに届き、久保山愛吉の死と言葉を、思いも寄らぬ角度から掘り起こしたのである。

1. このアンデルスとイーザリーによる往復書簡には、『ヒロシマ わが罪と罰 原爆パイロットの苦悩の手紙』と題する訳書(日本語訳=篠原正瑛)がある。ただし、原題は“Off limits für das Gewissen”で、いわば「良心立ち入るべからず」といったところか(英題は『Burning Conscience』)。1961年に刊行された原書は、早くも同年の『朝日ジャーナル』に翻訳連載されて大きな反響を呼び、翌年には筑摩書房から先にふれた訳書で単行本化された。オバマ大統領のヒロシマ公式訪問や福島原発事故の渦中にあるいま、まさしく広く読まれてよい本だが、日本ではその後、1987年にちくま文庫に収められたのを最後に世に出ていない。