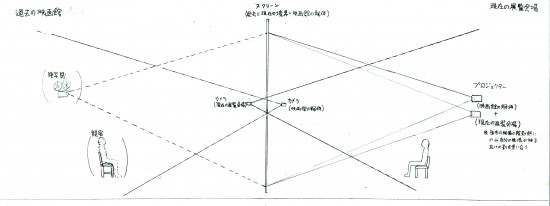

竹内公太「三凾座の解体」2013年、銀幕に2台の映像プロジェクション、カメラ、椅子

竹内公太「三凾座の解体」2013年、銀幕に2台の映像プロジェクション、カメラ、椅子昨年の暮れ12月23日まで森美術館で開催されていた竹内公太展「影を食う光」に足を運んだ。とはいえ東京、六本木にそびえる高層ビル最上階の森美術館ではない。福島県いわき市、といっても最寄りの駅は常磐線、久ノ浜。東日本大震災で津波被害があった周辺から山間に向かう網の目のような農道に沿って途中に位置する。外壁を全面にわたり黒く塗られた木造の私設美術館だ。知らない人には、よもやここが美術館とは思えないだろう。

森美術館(いわき市) http://www.joint-net.jp/moribi/moribi

森美術館(いわき市) http://www.joint-net.jp/moribi/moribiいわき市の森美術館は1995年に開館した。持ち主は元武蔵野美術大学教授で福島県出身のインテリア・デザイナー、森豪男。建築設計は伊藤寛の手による。95年の開館なので六本木の森美術館よりもかなり早い時期に開館したことになるが、東日本大震災の余波で当時、予定されていた催しが中止になって以来(館としての活動は数度のコンサートが行われている)、竹内公太の今回の個展「影を食う光」が、実にひさびさの展覧会ということになる。

ところで、いわき市はとても大きい行政区分だ。震災以後、僕が足しげく通うようになった湯本は古くから温泉に恵まれ、かつては常磐炭礦の石炭採掘で賑わう歓楽街でもあった。石炭産業が衰退してからはひなびた温泉として知られていたが、震災以降は同じ浜通りに位置する福島原発事故の現場に駆り出される作業員の宿泊拠点となり、観光客はめっきり減ってしまった。実は、湯本は福島原発までの距離は近いものの、放射性物質の降下は県の背骨とも言うべき福島市や郡山市が並ぶ中通りに比べるとはるかに少ない。街中の放射線量も、東京の都心と比べてさしたる差はない。が、市街地を離れて少し山に入ると線量は急上昇する。森美術館の位置するあたりも湯本に比べるとずっと汚染されており、会期終了直前には除染作業で周囲の表土が剥がされ、黒いフレコンバッグに収められ館の入口付近に積まれていたと聞く。もともとは外光豊かな明るい施設なのだが、会場は黒い幕ですべての窓が塞がれ闇に沈み込んでいる。が、天井は高く、スタジオを兼ねる空間の特性を活かして複数の作品を配置した展示は、竹内公太のここ数年の活動を振り返るちょっとした回顧展のようだ。

竹内公太「三凾座の解体」2013年、銀幕に2台の映像プロジェクション、カメラ、椅子

竹内公太「三凾座の解体」2013年、銀幕に2台の映像プロジェクション、カメラ、椅子展示の中心となるのは、新作の映像インスタレーション「三凾座(みはこざ)の解体」(2013年)。会場の大半を占める大作だ。壁を立て他の作品から分離された空間には座席が置かれ、来館者はそこに着席し、正面に張られたスクリーンに投射される映像をじっと鑑賞する。つまり、本作は映画館——それもかつて湯本の繁華街に実在した劇場「三凾座」の空間を再現している。いま「かつて」と書いたように、三凾座はすでに解体されて現存しない(2013年6月初旬解体終了)。ただし、本作で使われているスクリーンや座席は、すべて三凾座からもらいうけた実物だ。映されている映像も、三凾座が一週間にわたって解体される一部始終の記録から編集したものである。こうして観客は、インスタレーションというかたちで美術館内に再現された劇場の中に腰を下ろし、当の三凾座じたいが解体される様子を、時を遡って目撃することになる。

かつての三凾座の姿

かつての三凾座の姿かように、これは単純な「再現」ではない。竹内自身の手で記録された映像は、解体の過程に並行した定点観測にもなっており、カメラは、かつて三凾座のスクリーンが張られていた位置に据えられていた。したがって再現された三凾座の座席からスクリーンを「眺める」観客の視線は同時に、実在した三凾座のスクリーンの位置から「眺められる」視線と交錯する。さらに竹内は、過去と現在からなる両者の視線の交錯をひとつの画面に束ねるため、会場のスクリーン位置にライヴカメラを設置することで「眺められる観客」の姿をリアルタイムで「写し」、同時に同じ平面(=スクリーン)上に「映し」(実際には少々の遅延が生ずる)てみせる。こうして鑑賞者は、過去に解体された三凾座の様子をいまここにある座席から眺めつつ、同時に、もう存在しない三凾座の本物のスクリーンからこちらを見つめている=見つめられている自分の姿を見出すのである。

「三凾座の解体のためのドローイング」より 2013年、紙に油性ペン 、210×297mm ⇒詳細

「三凾座の解体のためのドローイング」より 2013年、紙に油性ペン 、210×297mm ⇒詳細それにしてもなぜ、三凾座だったのか。先に本展は竹内公太による近年の活動の回顧的性質を持つと書いた。きっかけは、やはり震災に遡る。福島での原発事故を契機に、原発作業員として現場の復旧作業に携わった竹内は、事故現場に設置されたライヴカメラを、防護服姿のまま20分にわたり指差す行為を行った。それは、当のライヴカメラを通じてネット上に配信される自身の姿を、携帯電話の画面で確認しながらのものだった。いわゆる「指差し作業員」である。匿名で行われたこの行為はネットで騒ぎとなり、後に本人と称する人物がその行為について、ヴィト・アコンチによる「センターズ」(1971年)を引用したと釈明すると、事態は一気にアート寄りの様相を呈する。

この行為に関心を持った僕は、複数の伝手を辿り、この人物が美術家の竹内公太であると確信。雑誌『美術手帖』を通じて本人にインタビューを申し込んだ。が、数時間にわたる対話を経ても、竹内は自分が指差し作業員であることを最後まで認めなかった。けっきょく僕は、両者が同一人物であることが確定しないまま、すなわち「作り手と作品が一致しない」まま、指差し作業員の行為を美術家、竹内公太による「表現」として展評するという異例の書き方をとったのである。

これをきっかけに竹内と交流を得た僕は——とはいえ彼は、今日に至るまでみずからを指差し作業員であると公式には認めていない。それは依然「公然の秘密」(竹内が指差し作業員の作品を最初に発表した個展タイトルでもある)なのだ——こうした一連の流れを経て、震災の翌年の2012年、津波被災地の南三陸町で開かれたシンポジウムに登壇したことをきっかけに、いわき市湯本から参加していた「三凾座リバースプロジェクト」の主催者と知り合う機会を得て、同じ年の冬に原発事故と表現の問題を扱ったシンポジウムに招かれ、初めて湯本に足を踏み入れた。そのときの対話や、帰京したあとも継続した現地の方々とのやりとりを通じて、僕は、震災で拠点となる家屋が半壊に至り、さらには原発事故の余波でプロジェクトそのものの行方を見失っていた三凾座を「リバース(再生)」させる一助に、竹内が加わることで何かが起きないかと考え、両者を引き合わせた。竹内もまたこれを機に以前、作業員として滞在した湯本の街が、かつては炭鉱という原子力以前のエネルギー産業の拠点であったことを痛感し、各所に残る産業遺跡と知られざる歴史について腰を据えて調べる必要に駆られ、ついには湯本に移住した。

「三凾座の解体」ではこうして、竹内が美術家としてではなく原発作業員として湯本に滞在した際に、事故現場のライヴカメラを指差しすることで「反転(リバース)」してみせた「指差される側と指差す側」「観る者と観られる者」との関係の可逆性が、別のかたちで示される。ここでは、浜通りに固有の歴史を掘り起こすことを通じて、今はなき三凾座が同じ地域の別の土地の一角に転移(リバース)されている。つまり「三凾座の解体」は、かつて湯本にあった劇場が解体される様子の再現であると同時に、竹内が過去に身を置いた原発事故の復旧現場の再構築にもなっているのである。(後編に続く)