作品制作のリサーチのために「死」にまつわる検索をしていると、自殺予防の注意書きを目にすることが多い。最近は、ChatGPTが自殺を促したとしてアメリカで裁判[1] が起きていることもあり、自死のリスクに対する情報配慮は今後さらに強まっていくのかもしれない。こうした「安全のための配慮」は、SNSにも「不適切なコンテンツ」というかたちで現れている。各SNSプラットフォームは「利用者を守ること」を名目に、投稿の可視性を制限したり、場合によっては削除したりしている。実際に、Metaは、自殺や自傷行為を描写・推奨する投稿を削除し、一部の画像は検索結果やタイムラインからも見えにくくする方針[2] を公式に打ち出しており、表向きの目的は「コミュニティの安全を守るための規制」としている。

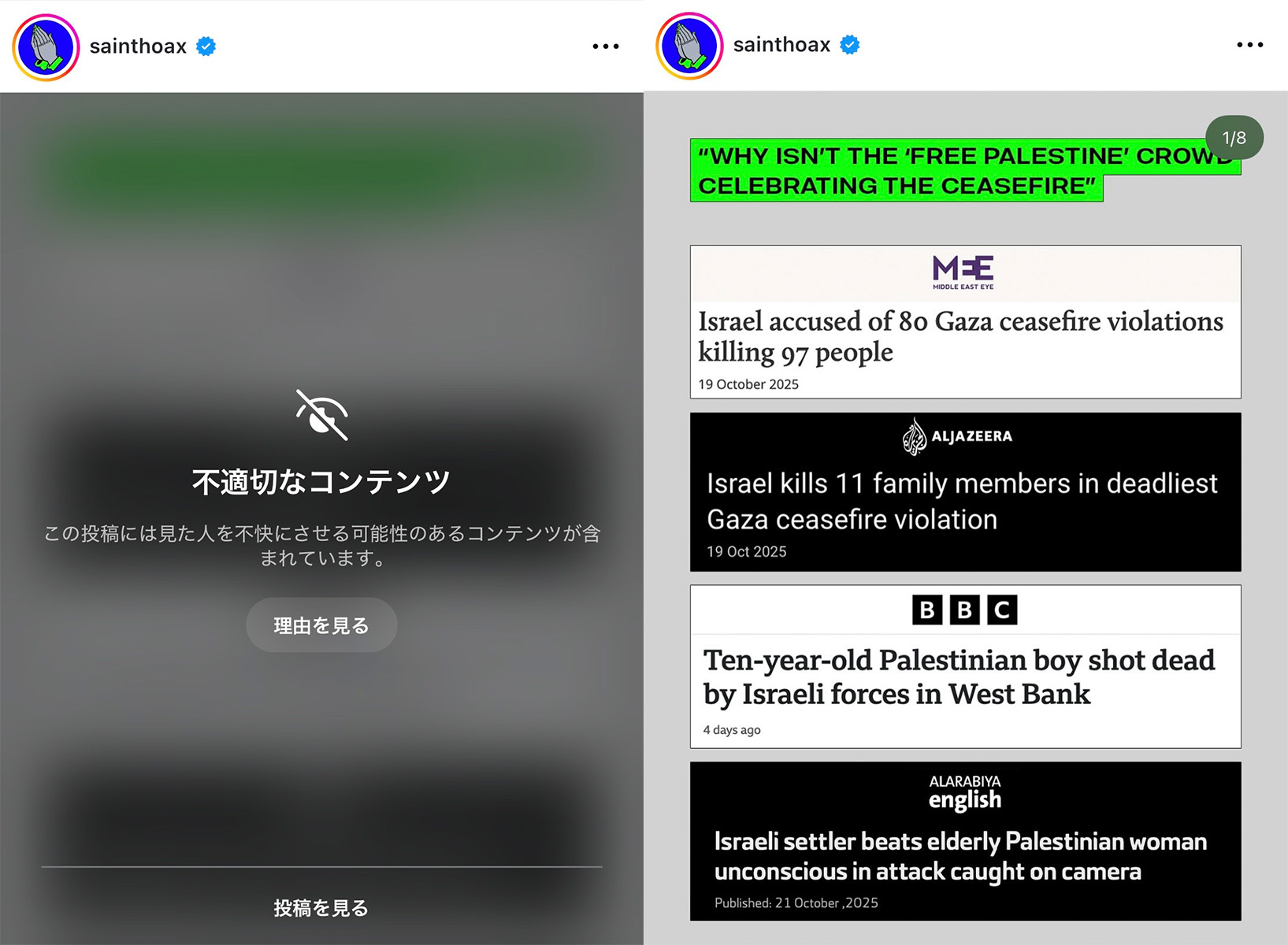

ガザからの情報発信をSNSで継続的に追っている人なら共感してもらえると思うが、この「不適切なコンテンツ」表示によるフィルターは、ガザで撮影された遺体や負傷者など、血にまみれた人々の写真や動画を通して現実を伝える投稿にも、近年集中的にかけられてきた。 Metaがガザから発信される悍ましいイメージの数々を、意図的にリーチさせないよう操作しているのではないかという批判も多い。[3] さらに、日本語に訳された「不適切なコンテンツ」という文言は、元の英語では“Sensitive Content”であり、その意味合いには大きなズレがある。前者が「規範的に不当なもの」という烙印に近い語感を帯びているのに対し、後者は本来「刺激の強さへの注意喚起」にとどまるはずの言葉だ。この翻訳上のズレが、ガザにまつわる公益性を持つ投稿にまで「不適切」というレッテルを貼る作用をもたらし、私はそのフィルターに対してより一層強い不信感を抱いている。

この2枚の画像は、Saint Hoax(@sainthoax)によるインスタグラムへの投稿を、筆者が2025年10月22日にスクリーンショットで保存したもの。現在この8枚の画像で構成された全投稿は、Saint HoaxのPatreonに10月23日付の「for those of you asking, here’s the post that IG censored」と題された投稿で有料公開されている。[4]

この2枚の画像は、Saint Hoax(@sainthoax)によるインスタグラムへの投稿を、筆者が2025年10月22日にスクリーンショットで保存したもの。現在この8枚の画像で構成された全投稿は、Saint HoaxのPatreonに10月23日付の「for those of you asking, here’s the post that IG censored」と題された投稿で有料公開されている。[4]

2025年10月22日、インターネットを拠点に匿名で活動するシリア出身のアーティストSaint Hoaxの投稿に「不適切なコンテンツ」のフィルターが上記の画像のようにかかっていた。投稿されて間もない頃に私が見た時は、下部の「投稿を見る」を押さないと投稿内容へアクセスできなかった。投稿は全8枚の画像で構成され、「なぜパレスチナの自由を訴える人々は停戦を祝っていないのか」という見出しで、停戦が取り沙汰されていた期間から2025年10月の当時(そして現在)に至っても、ガザではイスラエルによるジェノサイド、大規模な軍事暴力の殺害と飢餓が続いている事実を報じるメディアの情報をまとめることで、その事実を可視化させていた。Saint Hoaxらしい皮肉が効きながらも、いつも以上にシンプルな内容だったと記憶する。この投稿が、しばらくずっと頭の片隅に残っていて、今回のコラムに載せたいと思い再び投稿を探してみたところ、その投稿はすでに削除されていた。

Saint Hoaxによる投稿は、その「不適切なコンテンツ」の対象にこれまでされている印象はなかった。しかし、上記の投稿内容のフィルターを剥がして確認したときには、いよいよここまで偏った政治的規制がかかっていることに落胆した。私がもともとSaint Hoaxの投稿に着目していたためにこの投稿への検閲に直接気づくことができたが、私たちが把握できないほどに、これらのメディア側からの一方的かつ偏った判断によるコンテンツに対する制限[5] は浸透し、「コミュニティを守るための安全上の理由」として一般化されてしまっている。これらの規制には「どの死を見せ、どの死を見せないか」という線引きをプラットフォーム側が事実上握っている構図があり、その点で権力側による情報操作のリスクは大きい。しかし、このフィルター機能は、受け手側が「見る」という行為を一度クリックという動作を通して能動的に選び取らざるをえなくさせる点で、興味深いエフェクトを生み出している。そうした「導入のフィルター」のことを考えながら、今回のコラムもまた引き続き「死」にまつわる内容となるので、ここでは一般的な自殺予防ガイドラインに沿って、ART iT編集部の協力の下で作成した注意書きを、あらかじめ添えておく。

※本稿は自殺・安楽死について触れています。

身体や心のつらさが強い/安全でないと感じる時は、身近な人や専門の相談窓口へ。

よりそいホットライン(0120-279-338/24時間・一部時間帯多言語対応)

いのちの電話(0120-783-556 / 0570-783-556 等)

まもろうよ こころ(厚生労働省)

こころのオンライン避難所(いのち支える自殺対策推進センター)

2024年にバーゼルのアーティスト・イン・レジデンスの滞在中、安楽死で亡くなられたAさんの追悼式に参加した際に飾られていたAさん自身が残した言葉。ドイツ語から日本語で「私たちの自由は、刺激と反応のあいだの、ほんの一瞬の時間に宿っている。」と訳す。ヴィクトール・E・フランクルの「刺激と反応のあいだの空間」にまつわる思想を思い出すと共に、Aさんが嗜んでいた身体技法のアレクサンダー・テクニークからの着想もあると推測する。

2024年にバーゼルのアーティスト・イン・レジデンスの滞在中、安楽死で亡くなられたAさんの追悼式に参加した際に飾られていたAさん自身が残した言葉。ドイツ語から日本語で「私たちの自由は、刺激と反応のあいだの、ほんの一瞬の時間に宿っている。」と訳す。ヴィクトール・E・フランクルの「刺激と反応のあいだの空間」にまつわる思想を思い出すと共に、Aさんが嗜んでいた身体技法のアレクサンダー・テクニークからの着想もあると推測する。

「わたしはじぶんの自殺についてかんがえるとき、じぶんをたにんから切りはなすことのむずかしさをかんじる。じぶん、というどくりつした存在がどこにもなくて、じぶんはたにんのぶぶんにすぎなくなってしまっているのです。じぶんを殺すことは、おおかれすくなかれ、たにんをもきずつけたり、ときには殺すことになる。そのため、たにんをまきこまずには自殺もできない時代になってしまったことを、かんがえながら、しみじみとえんぴつをながめている。」

(寺山修司「青少年のための自殺学入門」土曜美術社、1992、p.75)

「自殺」という言葉に思考を巡らせていると、その類語の多さに気づく。自死、自害、そして自決。さらに聞き慣れないものまで挙げれば、自裁などもあった。これらの漢字が露わにするのは「自ら」と「死」の多様な結びつきだ。なかでも「自(ら)決(める)」という文字面だけで「死」に直結する日本語は、どうしても戦争の歴史で用いられる「集団自決」の言葉を連想させる。しかし、集団の中で自分自身による決定ができなかったのが戦争による集団自決であり、この言葉ほど矛盾があるのも、またこの言葉が現在でも矛盾の中で使われ続けているのも、考えれば考えるほどに「自決」という語はやはりとても奇妙な響きに感じる。先に並べた語それぞれは、死に対する能動/受動の向きを示しているようにも読めるが、実際にその二者を死後に判別するのは難しい。たとえ本人に明確な意思があったとしても、残された側の語りひとつで、真相は簡単に変えられてしまうことだってある。

なぜこの言葉を気にするのかといえば、私が近年リサーチしている「安楽死」という語もまた、扱いにくい言葉だからだ。日本語では、しばしば制度や国ごとの違いを曖昧にしたまま、この一語でさまざまな事例を指す。しかし、私が2024年にアーティスト・イン・レジデンスで滞在したスイス、特にドイツ語圏のバーゼルでは、第二次世界大戦中のナチス・ドイツの優生学思想の記憶ゆえに安楽死のドイツ語訳となる“Euthanasie”という語は避けられ、代わりに“Sterbehilfe”(日本語:自殺ほう助、英語:assisted suicide)という表現が用いられていた。医師が薬剤を投与して死を直接もたらす、ベルギーやオランダが認めるかたちの積極的安楽死(英語:euthanasia、ドイツ語:aktive Sterbehilfe)は、スイスでは禁止されている。今年、日本では安楽死法案が可決されたと報道されたイギリスの場合、”Assisted Dying Bill”(尊厳死に近い意味合いで、末期患者に対する医師による自殺ほう助を認める法案)と呼称し、これもまた細かく知ればスイスとは違う法案である。呼び方が国ごとの制度に合わせて細かく分岐していることを知る一方で、そのことを踏まえつつも、語源となるギリシャ語eu(よい)とthanatos(死)から、苦痛が伴わない死の権利と概念に関心を持つ私は、特別に区別が必要でない限り、本コラムや作品制作の中でも「安楽死」という語を「自殺ほう助」を含む広い総称として用いることにしている。

自分がなぜ安楽死に強い関心を持つようになったのかを考えると、そのきっかけは2021年の個展「I tower over my dead body.」[6] まで遡る。この展示では、タロットカードの「塔」から着想を得たヒプノセラピーの音声を用いたインスタレーションを発表していた。 ちょうどその展示会期直後に、スイスでの使用が検討されていたカプセル型の安楽死マシン「サルコ(Sarco)」についての記事[7] を読み、「AIで精神的な意思能力を評価し、カプセル内のボタンを利用者自ら押すことで死に至る装置」として紹介されているのを目にしたのだ。サルコは、3Dプリントで製作可能なカプセルの内部に人が横たわり、内部から操作して窒素ガスを放出することで安楽死する装置であり、将来的にはAIによって事前の適格性を判定する構想とセットで語られている。自分の2021年の展示もまた、一人きりの空間で、オーディオを聴きながらオーディエンスの想像力を使って「死」を擬似体験させる構成だったこともあり、この一見類似しうるサルコと自分の作品を比べて考えざるをえなかった。AIと安楽死が結びつくことには今もかなり警戒しており、当初はかなり批判的な視線で安楽死についてもリサーチをしていた。 しかし調べていくうちに、サルコをめぐる議論[8] と、「安楽死」一般の議論とは必ずしも同じではないことが分かってきて、自分の関心とも接続する点が多いことに気づいた。

展示風景 個展「I tower over my dead body.」Gallery 10[TOH]、東京、2021年 撮影:竹久直樹

展示風景 個展「I tower over my dead body.」Gallery 10[TOH]、東京、2021年 撮影:竹久直樹左側に、メイン作品「塔のセラピー」を前日に鑑賞した人数が死亡者数、展示室に訪れた人数が負傷者数が提示されていた。

2021年の個展で死を扱う内容になっていたのは、中学生の頃から数年に一度の周期に起こる群発頭痛[9] の発作の実体験が一因としてある。発作中は「死にたい」という意志すら奪われ、意識が激痛によって抉り取られていくような感覚になって気絶するように眠りにつく。眠りから覚めると発作が終わっていることがほとんどで、展示の数ヶ月前に2ヶ月ほど毎日死んで生き返るような感覚を体験していたのが、ひとつの大きな動機だった。何度かMRIを撮っても「異常なし」とされるこの頭痛は、直接的な「死のリスク」はなく、周期的であるため、なんとか耐えている。しかし、もし群発頭痛の痛みが永遠に続くとしたらと想像する。安楽死を選ぶ人々の多くが、難病や加齢にともなう激しい身体の痛みと半永久に向き合っていることを考えると、私はそこまでの痛みを恒常的に抱えている当事者ではないが、いつの間にか自分の身体感覚や痛みの記憶と重なる部分を安楽死の事例に見出してしまうことも、また安楽死のリサーチをしている過程で気づいたことだった。

スイス滞在初期のリサーチは、まず出会った人たちに自己紹介の流れでリサーチテーマを打ち明け、その反応を観察することから始まった。死にまつわる話題である以上、ある意味では当然だが、多くの人がどこか表情を曇らせるのを感じ、こちらから切り出しておきながら申し訳ないような気持ちになることも少なくなかった。印象的だったのは、安楽死の制度について「考えたことがなかった」と答える人が思いのほか多かったことだ。年齢が若ければ若いほど、法律は自分が生まれたときからすでに存在していて、わざわざ考える機会がなかったのかもしれない。2025年の春、同じくアーティスト・イン・レジデンスで滞在していたイギリスでは、ちょうど国会で安楽死法案が審議されており、メディアでも市民のあいだでも議論が飛び交っていたため、スイスとは対照的に、反対意見を含む多様な声を聞くことができた。とはいえ、安楽死の権利を全面的に支持する声は決して多くはなく、「よく分からないけれど、自分が精神的に弱くなったときにその選択ができる社会になっていたら不安だ」と、正直な怖れを打ち明けてくれる人もいた。実際に反対する人も多く、自殺を禁ずるカトリックをはじめとした保守的な宗教団体による批判も、スイスを含むヨーロッパ各地で根強い。安楽死法をめぐっては、初めは末期の患者だけを対象にしたはずが、条件が少しずつ緩み、やがて高齢者や精神疾患の人、子どもにまで広がってしまうリスク、いわゆる「滑り坂論」が繰り返し議論される。

それでも、今年に入ってイギリスと同様に、カトリック人口の多いフランスでも自殺ほう助に近い援助死(aide à mourir)をめぐる法案が国民議会で審議されていることは、安楽死の権利を必要とする人々の切実な訴えが、確かに存在していることの表れでもある。日本国内のメディアでも近年、病気の苦しさゆえに、外国人の安楽死を受け入れる数少ない国であるスイスで人生を終えようとする、日本人の事例が報じられ、その反響も大きい一方、それでもまだ、日本では法制度の中でこれをどう位置づけるのかという本格的な議論には至っていない。さらに言えば、現在、安楽死を法として認めている国は死刑をそれ以前に廃止していることも大きな特徴である気がする。日本に死刑制度がまだあることをスイスやイギリスで伝えると、かなり驚かれる。その温度差からは、死刑が未だ当たり前とされる日本社会とは、社会や法の中での「死」の価値基準に違いがあることは明らかであり、大きなギャップがあるように感じた。そうした肌で感じた経験を通して、私の中に監視社会の枠組みの中で、国家がどこまで個人の生と死に介入しうるのかという問いが生まれ、と同時に、この問題は国際人権規約第一条一項の「すべての人民は、自決の権利を有する」[10] という人権と各国の法の境界をめぐる問題にもみえてきた。

スイスの現地でどのようにリサーチを進めればいいのか、最初はまったく見当がつかなかった。レジデンスの紹介で、安楽死団体に以前撮影を依頼した経験があるバーゼル在住のアーティストに連絡した際には、安楽死団体との交渉に7年以上かかったという経験を教えてもらった。スイスでも安楽死は一部から批判され続けており、団体側は作品などで取り上げられることに非常に慎重になっているということは、重々理解もできた。そのような状況で、私はどういう切り口でリサーチをするべきなのか悩んでいたとき、現地で知り合った友人が、偶然にも私をある家族に紹介してくれた。その家族には、パーキンソン病を患い、翌月にスイス最大の自殺ほう助団体「EXIT」を通じて死を選択することを決めている90歳のAさんがいた。私がそのことを知ったのは2024年4月の中旬で、その決断は翌月の5月中に実行に移される予定だと聞かされた。Aさんにお会いすることは叶わなかったが、翌月の6月、葬儀後の集まりに出席させてもらった。後日あらためて詳しく話を聞くために、特にAさんと関係が深かった子供と孫にあたるお二方に、それぞれインタビューをさせてもらった。ふたりのインタビューからみえてきたのは、自由を愛したAさんの人物像だった。アレクサンダー・テクニークや自然葬といった、それまでほとんど知らなかった分野へと私を導いてくれるきっかけにもなった。この家族の経験は、単なる安楽死の一事例にとどまらない。ひとりの大切な人の死を、家族の中で対話を重ねながら少しずつ受け入れていったその過程そのものが、私には非常に印象深かった。インタビューの中では、より哲学的なテーマに何度も話が及んだ。カミュが「真に重大な哲学上の問題はひとつしかない。自殺ということだ。」[11] と書いているように、答えのない問いに向き合い続けた彼らの話に私は深く感銘をうけた。このインタビューを中心としたこれまでのリサーチを元にサウンドインスタレーションを制作し、今年の夏にトーキョーアーツアンドスペース本郷で展示を行なった。

《I square with your last breathe.》展示アーカイブ映像。TOKAS Project Vol. 8「絡まりのプロトコル」トーキョーアーツアンドスペース本郷、東京、2025年

この展示期間中の9月に、私は岐阜県に住む90歳の祖父に会いに行く約束をしていた。祖父はよく食べ、言葉もしっかりしていたが、この1年で、昔の怪我の後遺症の影響から手足が動かしにくくなっており、医者と相談を重ねた末に本人の強い意思のもと手術を受けることになった。無事に手術が済んだと聞き、私はその翌日に病院を訪ねたが、術後はせん妄のような症状が続いていると説明され、会話は諦めて、祖母と一緒に様子だけ見て帰宅した。その日の夜、病院から電話があり、祖父の呼吸が止まったと聞いて緊急で駆けつけた。祖父は肺炎の合併症だと伝えられた。その後、田舎町の病院に親族が集まり、私たちは交代しながら24時間体制で祖父のそばに付き添うことになった。心電図の波形と祖父の呼吸の音を見守る時間の中で、自分が展示している作品が、自分自身の経験を追い越してしまったのだと思い、その時は気が動転していて怖かった。同時に、自分がまったく祖父の死を受け入れる準備ができていなかったことも悟った。90歳で手術を受けることには大きなリスクがあったにもかかわらず、私は祖父が元気を取り戻す未来だけ想像して、嫌な予感を一切考えないようにしていたのかもしれない。数日後、祖父は息を引き取った。自分で気道を確保できなくなっていく祖父の呼吸を助けようと、その瞬間、私は祖父の顔に触れていた。私の手のひらの中で、少しずつ少なく、浅くなっていく呼吸に、抗いながら、それでも受け入れざるをえない時間が流れていく中で、自分でも驚くほど涙が止まらなかった。祖父の死は、作品の中で扱ったAさんの死とどこか似ていて、こんなにもつらい経験を、果たして自分は作品としてきちんと扱えていたのか分からなくなった。東京に戻って自分の作品を再び見返した時に、どこか励まされた感覚にもなり、制作時から何度も試していた自分の作品が、違う角度から改めて自分の身に沁みてきた感覚になったのも、不思議な体験だった。

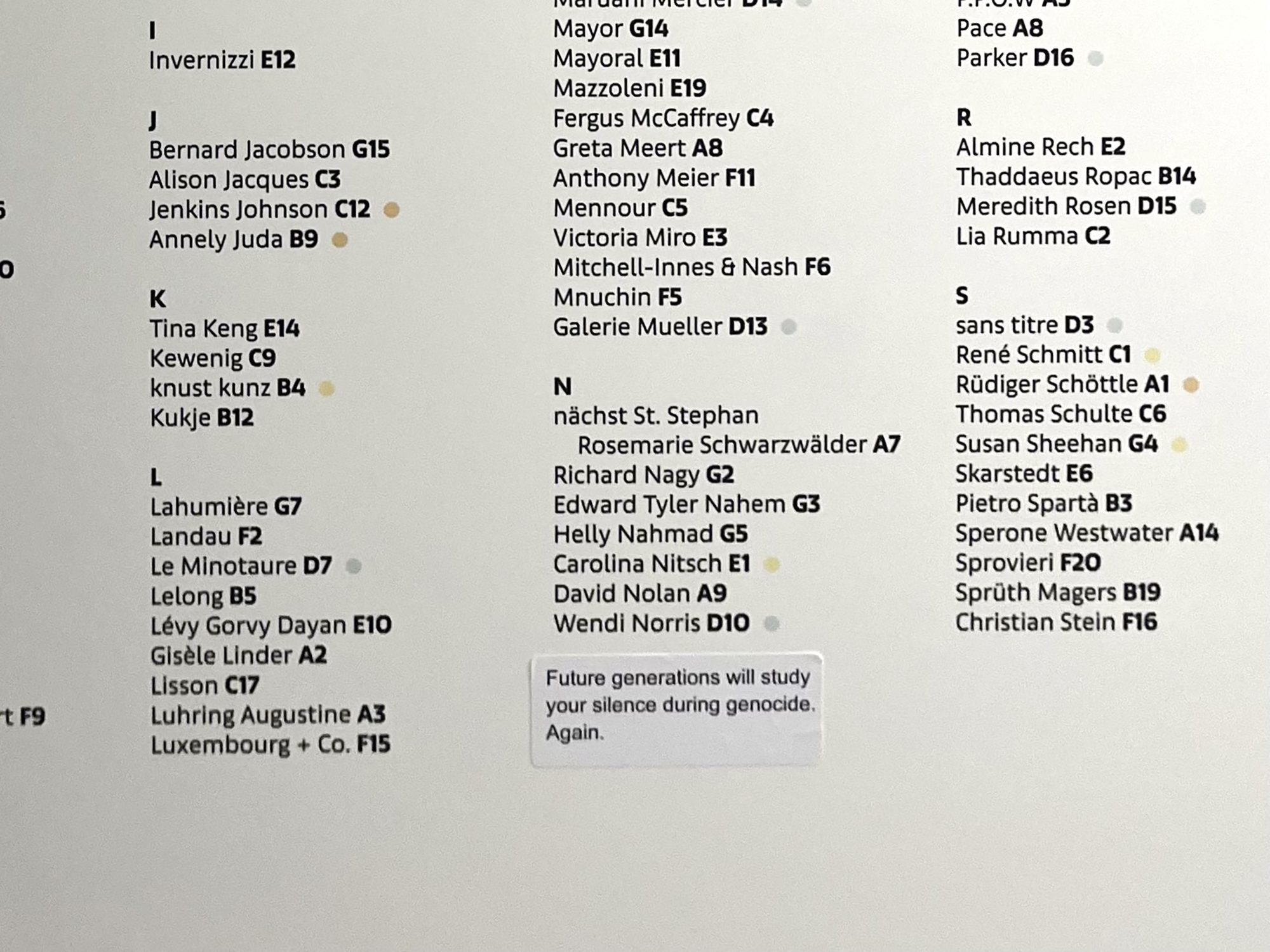

バーゼルのアーティスト・イン・レジデンス中に開催されていたArt Baselの会場マップ上で見つけた “Future generations will study your silence duirng genocide. Agian.(次世代は、ジェノサイドの際のあなたたちの沈黙を学ぶでしょう。再び。)と書かれたステッカー。数ある大手ギャラリーの名前の中にさりげなく貼られていた。

バーゼルのアーティスト・イン・レジデンス中に開催されていたArt Baselの会場マップ上で見つけた “Future generations will study your silence duirng genocide. Agian.(次世代は、ジェノサイドの際のあなたたちの沈黙を学ぶでしょう。再び。)と書かれたステッカー。数ある大手ギャラリーの名前の中にさりげなく貼られていた。

ここ数年、安楽死のリサーチをまとめ、作品化するのと同時進行で、私はパレスチナ・ガザ地区から届くニュースを日々スマホ越しに追いかけながら、軍事暴力の惨さと国際社会の無力さに、ただ呆然としていた。祖父を亡くして以後、より強く思うのは、ひとりの家族を失う経験がこれほどであれば、パレスチナの人々が、軍事暴力による理不尽な死が起こり続ける日常をどんな精神状態で生きているかは計り知れないということだ。イスラエル国内では、映画『ハッピーエンドの選び方』(2014)が話題になり、エルサレムの老人ホームを舞台に「自殺マシン」をめぐる物語を通して安楽死が注目され、近年では日本と同様にスイスに行って安楽死する選択を取る人が増えているらしい。ある国では、安楽死という選択肢を持ちうる人権が更新されている一方で、生きる/死ぬを主体的に選ぶ余地すら奪われている人々の状況を思うとき、このリサーチや作品制作を続けるべきか悩む瞬間も多々あった。それでもなおこのテーマに向き合い続けるのは、この世界が徹底的に不平等であるからこそ、この両者を、同じひとつの人権の上に見出したいと強く思うからだ。そのどこまでも不安定な課題にさらされ続ける「安楽死」というテーマに、今後も関心を向けていきたいと思っている。

映画監督ジャン゠リュック・ゴダールもまた、安楽死によって2022年にスイスで生涯を閉じた。ゴダールの死が報じられたとき、本人の証言がないまま「孤独で人生に疲れていた」かのような物語を勝手に当てはめるメディアも少なくなかったという。後に最期を看取った人物のインタビューによれば、「彼は昔から独立心が強く、自分の思いを突き通して生きてきました。だから高齢になって思い通りに身体を動かせず、制限された生活になってしまったことを恨んでいました。孤独だったから逝きたかったのかというと、違うと思います。もともと孤独な生き方でしたから……」[12] と語られている。このインタビューを読んだとき、死後の語りひとつで、人の死のイメージはいかようにも変えられてしまうのだということを、強く意識させられた。ゴダールの死を推察した人は、決して少なくないだろう。私もまた、ゴダールが安楽死を選んだことを知ったとき、真っ先に思い浮かんだのは、『気狂いピエロ』(1965)のラストシーンだった。顔を青く塗った主人公が、自分の頭と顔全体に巻きつけた大量のダイナマイトに火をつけ、「結局のところ、俺は馬鹿なんだ」という言葉を呟いて自爆するラストは、初めてゴダール映画を観た私に衝撃を与えた。私は今後もその一言の意味とゴダールが選んだ最後の選択の意味を、無意味にも作品の中から見出そうとしてしまうのかもしれない。

展示風景 「ジャン゠リュック・ゴダール《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》」(王城ビル、東京、2025年)ゴダールは日本でも映画監督としてかなり有名である一方で、70年代にはパレスチナの映像を使った映画『ヒア&ゼア こことよそ』を制作するなど、長年パレスチナや中東問題と向き合っていたことはあまり知られていない。(筆者もアーティストの百瀬文さんに2024年頭に聞いて初めて知った。)本展示の「幸福なるアラビア」の章では、ゴダールがパレスチナや中東に最後まで関心を持ち続けていたことが窺える。

展示風景 「ジャン゠リュック・ゴダール《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》」(王城ビル、東京、2025年)ゴダールは日本でも映画監督としてかなり有名である一方で、70年代にはパレスチナの映像を使った映画『ヒア&ゼア こことよそ』を制作するなど、長年パレスチナや中東問題と向き合っていたことはあまり知られていない。(筆者もアーティストの百瀬文さんに2024年頭に聞いて初めて知った。)本展示の「幸福なるアラビア」の章では、ゴダールがパレスチナや中東に最後まで関心を持ち続けていたことが窺える。

*1 「米国:ChatGPTが助長したとされる10代の自殺をめぐり、OpenAIが初の不法死亡訴訟に直面」ビジネスと人権センター、2025年8月27日タイムライン作成 https://www.business-humanrights.org/ja/%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%B1%B3%E5%9B%BDchatgpt%E3%81%8C%E5%8A%A9%E9%95%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B10%E4%BB%A3%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8Aopenai%E3%81%8C%E5%88%9D%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%B3%95%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AB%E7%9B%B4%E9%9D%A2/

*2 Metaが掲げる「安全に関するポリシー」https://www.meta.com/ja-jp/safety/topics/safety-basics/policies/?srsltid=AfmBOopR7hZLvEoede2CKIRcM63h6LTGT9rFBsz99lJWoUDKzHwLvlPn

*3 ナディア・ファウル「イスラエル・ガザ:SNSユーザー、メタのインスタグラムが親パレスチナ的投稿を検閲していると非難」Arab News Japan、2023年10月6日 https://www.arabnews.jp/article/features/article_102365/

*4 Saint Hoax「for those of you asking, here’s the post that IG censored」Patreon、2025年10月23日 https://www.patreon.com/posts/for-those-of-you-141822160

*5 Lila Hassan「「ガザの投稿はSNSで“シャドーバンニング”されている」──パレスチナ人や支援者が訴え」中野満美子訳、WIRED、2023年10月6日 https://wired.jp/article/palestinians-claim-social-media-censorship-is-endangering-lives/

*6 中島水緒「内と外のふたつの視点から解読する。中島水緒評 中島りか「I tower over my dead body.」展」美術手帖、2021年12月13日 https://bijutsutecho.com/magazine/review/24947

*7 2021年12月に筆者が読んだ記事のひとつ。Clare O’Dea「安楽死マシン「サルコ」、スイスでの実用化に期待」江藤真理訳、スイスインフォ、2021年12月11日 https://www.swissinfo.ch/jpn/sci-tech/%E5%AE%89%E6%A5%BD%E6%AD%BB%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3-%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%B3-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AB%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AA%E3%81%97/47160856

*8 Hannah van Kolfschooten「The ‘Sarco Suicide Pod’ and Beyond: AI in the Future of End-of-Life Decisions?」Bioethics Today、2024年10月31日 https://bioethicstoday.org/blog/the-sarco-suicide-pod-and-beyond-ai-in-the-future-of-end-of-life-decisions/

「Switzerland opens probe into use of suicide booth」アルジャジーラ、2024年9月24日

https://www.aljazeera.com/news/2024/9/24/switzerland-opens-probe-into-use-of-suicide-booth

*9 群発頭痛に難病指定を求める署名の紹介 https://c.org/gQRF9xR7gh

*10 ここでの「自決」は、自己決定権を指す。以下、全文。国際人権規約第一条一項「すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。」または、国際人権規約における「自決権」は、歴史的には、宗主国に対する植民地の人民の政治的主張として発展したものであり、人民が自由に自らの政治的運命を決定できるという政治的原則を規定した権利。

*11 カミュ「不条理と自殺」『シーシュポスの神話』清水徹訳、新潮社、2006

*12 宮下洋一「ゴダール「安楽死」の瞬間」文藝春秋2022年12月号、pp.354-363

中島りか|Rika Nakashima

1995年、愛知県生まれ。アーティスト。理性主義や資本主義に基づいて形成された公/私の境界に疑問を抱き、都市空間におけるそのあいだの曖昧な境界(閾=いき)をテーマに、主にインスタレーション作品を制作する。現代における生と死の概念を手がかりに、西洋における安楽死制度への関心を深め、近年はスイスやイギリスでのアーティスト・イン・レジデンスを通じてリサーチを行なっている。主な展覧会に「TOKAS Project Vol. 8 絡まりのプロトコル」(TOKAS本郷、東京、2025)、「INTERSTICE」(le ventre、ヘーゲンハイム、2024)、「□より外」(TALION GALLERY、東京、2023)、「I tower over my dead body.」(Gallery TOH、東京、2021)など。2022年よりプロジェクト「脱衣所 – (a) place to be naked」を始動し、以降はメンバーとともにさまざまな企画を手がける。(2025年11月にスペースは終了。)2023年10月以降は、パレスチナへの寄付金を募る企画やイベントの運営にも注力している。

https://www.rikanakashima.com/