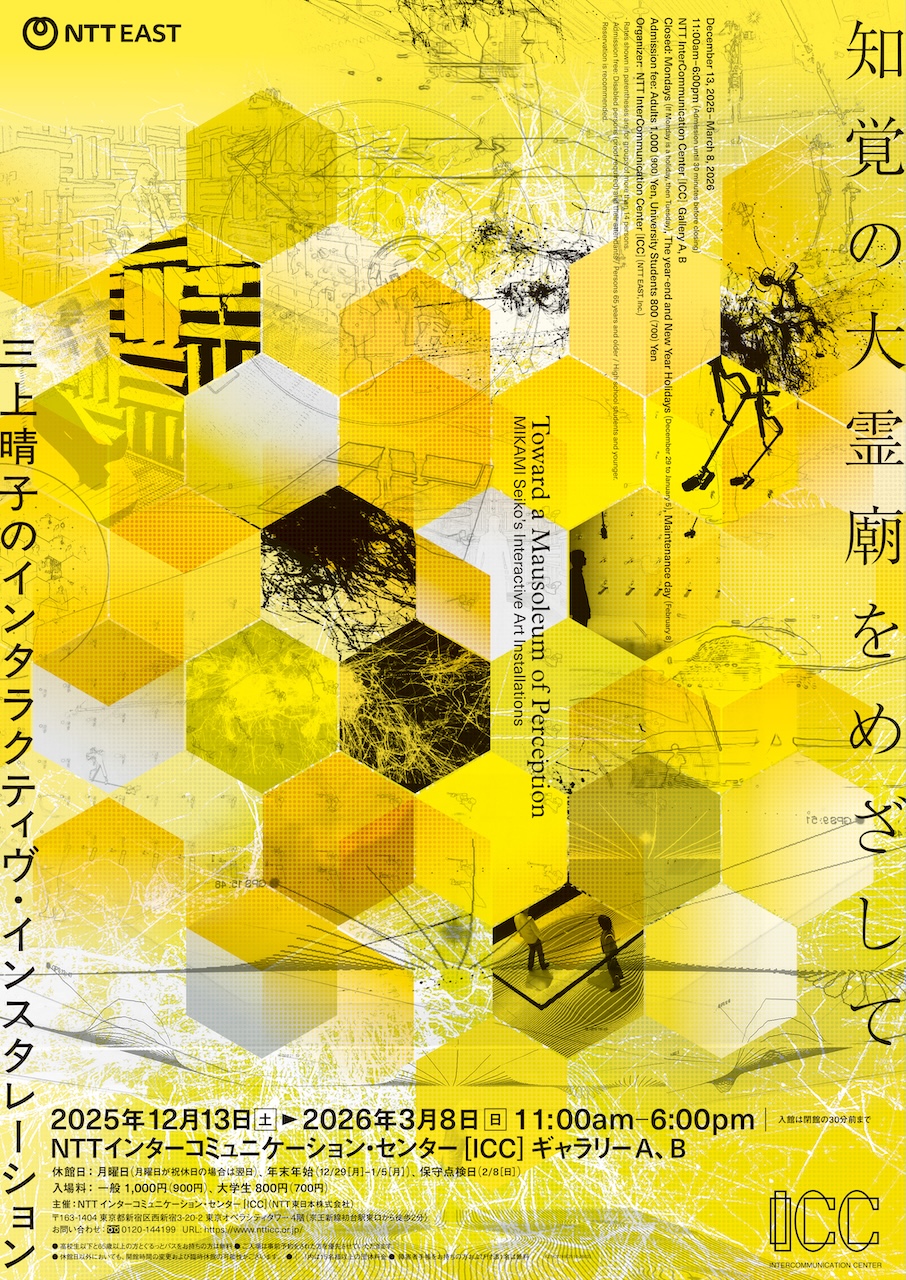

知覚の大霊廟をめざして——三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション

2025年12月13日(土)–2026年3月8日(日)

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

https://www.ntticc.or.jp/

開館時間:11:00–18:00(入館は閉館30分前まで)

休館日:月(祝休日の場合は翌日)、年末年始(12/29–1/5)、2/8

展覧会担当:指吸保子(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]学芸員)

展覧会URL:https://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2025/toward-a-mausoleum-of-perception-mikami-seiko-s-Interactive-art-installations/

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]では、開館前のプレ活動期よりさまざまな活動を通じて関係を深めたアーティストのひとりで、2015年1月に53歳の若さで逝去した三上晴子が1990年代後半以降に発表した複数のインタラクティヴ・インスタレーションを紹介する「知覚の大霊廟をめざして——三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」を開催する。

三上晴子(1961–2015/静岡県生まれ)は、1984年から情報社会と身体をテーマとした大規模なインスタレーション作品を発表。1992年から2000年までニューヨークに拠点を移し、主にヨーロッパとアメリカで数多くの作品を発表した。1995年からは知覚によるインターフェイスを中心としたインタラクティヴ作品の発表を開始。視線入力による作品や聴覚と身体内音による作品、触覚による三次元認識の作品,重力を第6の知覚ととらえた作品などを発表。オランダ電子芸術祭[DEAF](ロッテルダム、1995、1996、1998、2004)、「Singular Electric’s」(ミロ美術館、バルセロナ、1999)、「Vision Machine」(ナント美術館、2000)、「トランス・メディアーレ」(ベルリン、2002)、山口情報芸術センター[YCAM](2004、2010、2011–2012)、アルス・エレクトロニカ(リンツ、2005、2012)、「SPACE INVENTIONS」(ウィーン・クンストラハウス美術館、2010)など、国内外の美術館やメディアアート・フェスティバルに参加。2000年から2015年まで多摩美術大学で教職も務めた。2019年には『SEIKO MIKAMI 三上晴子 記録と記憶』(馬定延、渡邉朋也編著、NTT出版)が出版された。

三上晴子《存在、皮膜、分断された身体》1997年 撮影:大高隆

三上晴子《存在、皮膜、分断された身体》1997年 撮影:大高隆 三上晴子《Eye-Tracking Informatics》2011/19年 撮影:木奥恵三

三上晴子《Eye-Tracking Informatics》2011/19年 撮影:木奥恵三

三上は生前、1980年代から90年代までの作品の多くを廃棄していたが、2015年の急逝を機に、近年は1990年代前半に制作された4作品が東京都現代美術館に収蔵されるなど、現代美術の分野においても再評価の機運が高まっている。一方で、規模が大きく作品設置に複雑な工程を要することから、インタラクティヴ作品の再展示の機会は限られたままである。

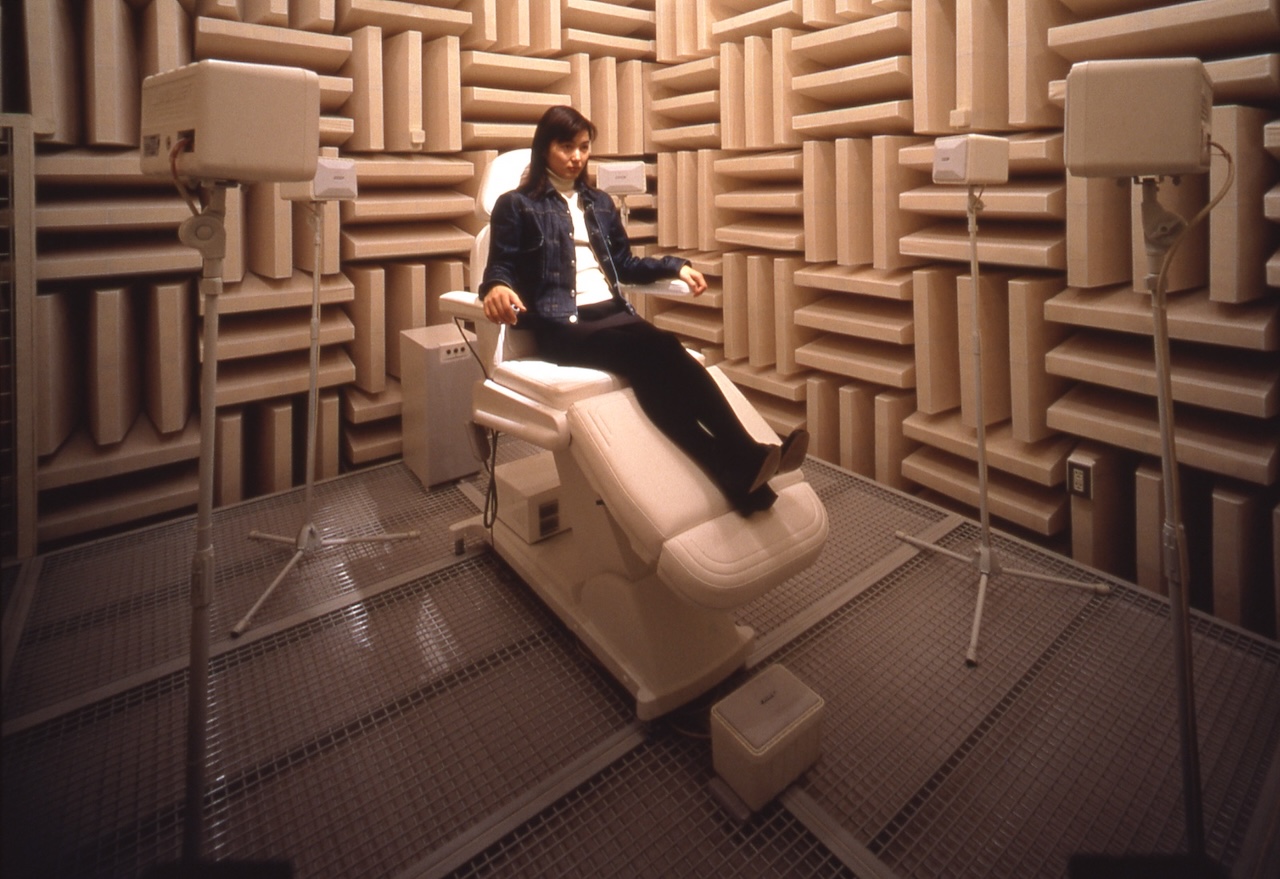

三上は展示の機会があるたびに最新の技術を取り入れて作品をアップデートすることに極めて積極的だったため、その経緯を踏まえ、三上に作品制作を委嘱したYCAMや当時の作品制作関係者によって、作家の死去後も修復や一部再制作が行なわれている。本展出品作品の《gravicells─重力と抵抗》(市川創太との共作、2004/2010)は、2003年にICCの無響室でプロトタイプ・ヴァージョンが発表された翌年にYCAMにて委嘱制作された作品。2010年にアップデートがなされ、展示の一部仕様が変更されている。《Eye-Tracking Informatics》(2011/2019)は、1996年にキヤノン・アートラボで制作発表した《モレキュラー インフォマティクス─視線のモルフォロジー》を原型に、2011年にYCAMにて再制作している。本展には三上の死去後にYCAMがアップデートと修復を施したヴァージョンを展示する。また、《欲望のコード》(2010/2011)は、2010年にYCAMでの個展の際に委嘱制作した作品で2016年にYCAMにて修復が行なわれ、本展が修復後初めての公開の機会となる。YCAMは多摩美術大学との共同研究により、作品だけでなく鑑賞者の作品体験データやその他の資料の保存に関して、メディア・アートに特化した新しい方法論が検証・探究されるなど、三上の作品をめぐって、さまざまな試みを続けている。

本展では、三上が1990年代後半以降に発表した複数のインタラクティヴ・インスタレーションを展示するほか、作品がアップデートを重ねてきた変遷や、現在進行中の修復やアーカイヴの取り組み、また作品のアーカイヴ・データの活用事例なども併せて紹介する。会期中には、三上と親交のあったアーティストや研究者を招いたトーク・イヴェントなどを開催予定。

三上晴子《欲望のコード》2010/2011年 撮影:木奥恵三

三上晴子《欲望のコード》2010/2011年 撮影:木奥恵三 三上晴子《欲望のコード》2010/2011年 撮影:木奥恵三

三上晴子《欲望のコード》2010/2011年 撮影:木奥恵三