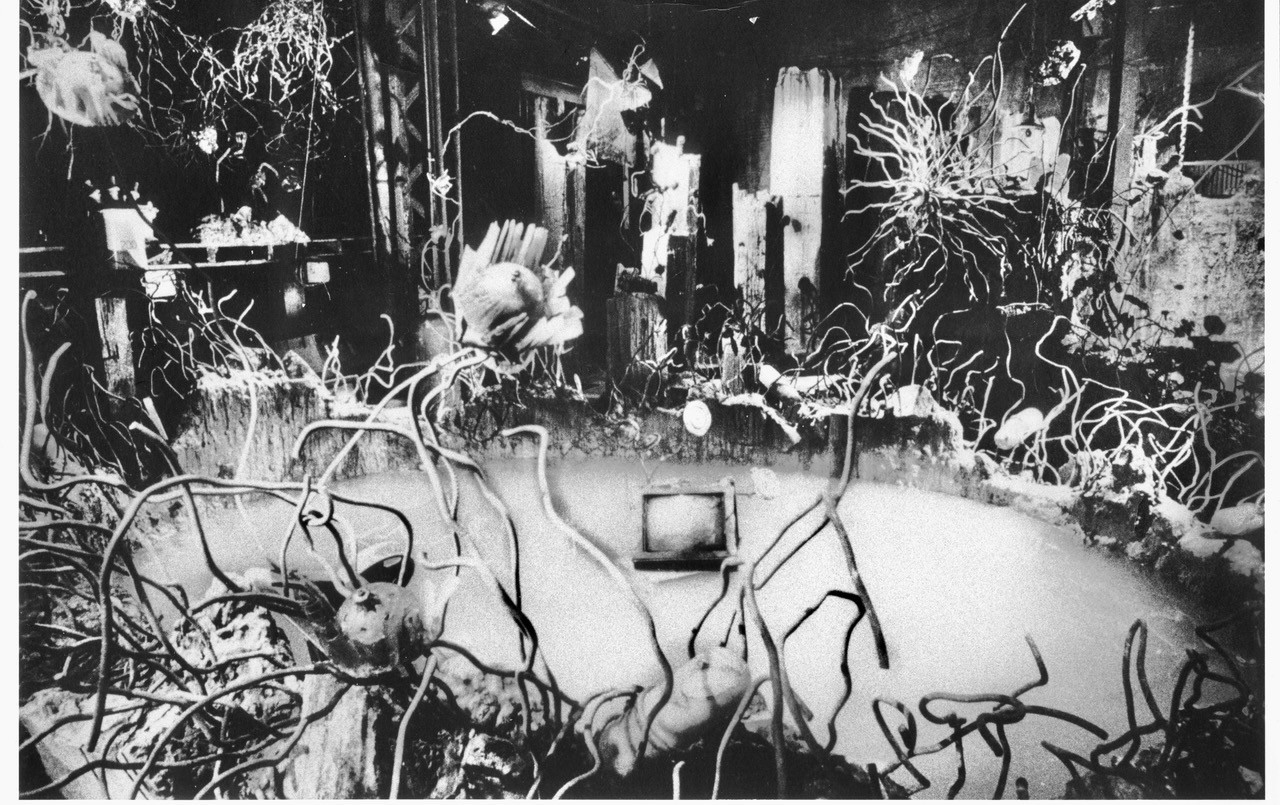

三上晴子「滅ビノ新造型」(恵比寿ビール工場研究所跡、1985、東京)

三上晴子「滅ビノ新造型」(恵比寿ビール工場研究所跡、1985、東京)

三上晴子没後10年追悼展「MIKAMI MEME 2025|三上晴子と創造のミーム」

2025年10月18日(土)–11月22日(土)

√K Contemporary

https://root-k.jp/

開廊時間:13:00–19:00

休廊日:日、月(ただし、11/3は開廊)※10/17(金)17:00よりレセプションを開催

企画・キュレーション:四方幸子、渡邉朋也

展覧会URL:https://root-k.jp/exhibitions/mikami-meme-2025/

√K Contemporaryでは、メディアアートの先駆者のひとりとして、その発展に大きく寄与したアーティスト、三上晴子の没後10年追悼展「MIKAMI MEME 2025|三上晴子と創造のミーム」を開催している。

三上晴子(1961–2015/静岡県生まれ)は、1980年代半ばに鉄のジャンクを素材に用いた作品で脚光を浴び、脳とコンピュータ、身体と免疫などへとテーマを展開。1992年から2000年までニューヨークに滞在、インターネットやインタラクティヴアートなどメディアアートへの関心を強める。1990年代半ばより、インターネット上の作品(キヤノン・アートラボ、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]、いずれも1995)、視線入力技術を駆使したインタラクティヴ作品(キヤノン・アートラボ、1996)、聴覚と身体内音による作品(NTT ICC、1997)を発表、その後2000年代に重力を第6の知覚ととらえた作品(市川創太との共作)などを発表していった。山口情報芸術センター[YCAM]やNTT ICCをはじめ、国内外で幾多の展覧会やメディアアート・フェスティバルに参加。2013年にはYCAMの委嘱による《欲望のコード》(2010)により第16回文化庁メディア芸術祭のアート部門で優秀賞を受賞している。2000年に多摩美術大学情報デザイン学科に着任し、2015年まで教職を務めた。現在、多摩美術大学アートアーカイヴセンター内に三上晴子アーカイヴが所蔵されている。

80年代から90年代にかけて制作したインスタレーションが再現不可能で、本人が多くの作品を廃棄していたり、活動領域が前半はアンダーグラウンド、後半がメディアアート界隈であったこともあり、その活動の全貌が広く知られてこなかったが、近年、東京都現代美術館に《スーツケース(World Membrane: Disposal Containers – Suitcase)》(1992-93)などが収蔵、展示されることにより、その存在に再び注目が高まっている。

三上晴子《Molecular Informatics [モレキュラー インフォマティクス]—視線のモルフォロジー Ver.2》(キヤノン・アートラボとの共同制作、会場:DEAF(オランダ電子芸術祭)96、ロッテルダム、1996)写真提供:四方幸子(キヤノン・アートラボ)

三上晴子《Molecular Informatics [モレキュラー インフォマティクス]—視線のモルフォロジー Ver.2》(キヤノン・アートラボとの共同制作、会場:DEAF(オランダ電子芸術祭)96、ロッテルダム、1996)写真提供:四方幸子(キヤノン・アートラボ) 三上晴子《欲望のコード》(山口情報芸術センター[YCAM]、2010)所蔵:山口情報芸術センター[YCAM]撮影:丸尾隆一

三上晴子《欲望のコード》(山口情報芸術センター[YCAM]、2010)所蔵:山口情報芸術センター[YCAM]撮影:丸尾隆一

本展に際したテキストによれば、タイトルに用いられた「MIKAMI MEME」とは、「三上が50年余りの生涯を通じて出会った多くの人々や出来事、環境的要素によって醸成された情報ノード(結節点)であり、情報体としての三上晴子」「たとえば、不可視のものも含めた情報のフローから世界を捉える視点、情報が転送されるプロセスで起きるずれやノイズを創造的なものと見なすこと、作者がすべてを制御するのではなく偶然性に開くこと、観客や体験者の知覚や意思を超えた身体的反応を取り込むことなどとしても存在」し、同時に「本展のアーティストや多くの人々とのインタラクションの産物」でもあるという。

本展では、三上と出会い対話をするなかで、彼女のミーム(文化的遺伝子)を受け継ぎながら、独自の世界を生み出してきたアーティストとして、1980年代後半に三上と共作を発表した飴屋法水、2000年代前半に多摩美術大学情報デザイン学科で三上の助手を務めた山川冬樹、同学科のスタジオ5に所属した平川紀道、三原聡一郎、毛利悠子、やんツーの作品を紹介する。なお、11月3日の14時から15時半まで、飴屋法水が80年代に三上晴子と共作した『バリカーデ』の音源とともに飴屋が三上によるテキストを読み上げるイベント、その後四方幸子とのトーク開催予定。詳細はギャラリー公式ウェブサイトおよびSNS各種を参照。

飴屋法水《飴屋法水による80年代三上初期活動の資料展示》(2025)参考図版:『バリカーデ』(1987)撮影:猪瀬光 ©猪瀬光、ペヨトル工房

飴屋法水《飴屋法水による80年代三上初期活動の資料展示》(2025)参考図版:『バリカーデ』(1987)撮影:猪瀬光 ©猪瀬光、ペヨトル工房 山川冬樹 from グランギニョル未来《Information Weapon: Salvaged by Grand Guignol Mirai》(2025)

山川冬樹 from グランギニョル未来《Information Weapon: Salvaged by Grand Guignol Mirai》(2025) 毛利悠子《アーバン・マイニング:多島海#4》(2015)撮影:表恒匡 写真提供:スパイラル/株式会社ワコールアートセンター

毛利悠子《アーバン・マイニング:多島海#4》(2015)撮影:表恒匡 写真提供:スパイラル/株式会社ワコールアートセンター