森村泰昌《M式 ルネ・マグリットの男》2025年

森村泰昌《M式 ルネ・マグリットの男》2025年

令和7年秋の有隣荘特別公開

森村泰昌「ノスタルジア、何処へ。」―美術・文学・音楽を出会わせる―

2025年10月7日(火)–11月9日(日)

大原美術館、有隣荘、児島虎次郎記念館

https://www.ohara.or.jp/

開館時間:9:00–17:00(大原美術館本館 ※入館は閉館30分前まで)

10:00–16:00(有隣荘 ※入場は閉場30分前まで)

10:00–17:00(児島虎次郎記念館)

休館日:10/20、10/27

展覧会URL:https://project.ohara.or.jp/ohara_yurinso/

大原美術館では、令和7年秋の有隣荘特別公開に際し、セルフポートレイト作品を通じて、「私」とは何かについて問い続けてきた森村泰昌による個展「「ノスタルジア、何処へ。」―美術・文学・音楽を出会わせる―」を開催する。本展は、大原美術館との出会いによって生まれた森村の眼差しを、大原美術館本館、有隣荘、児島虎次郎記念館の3カ所を巡りながら体験する回遊式の展覧会となる。

森村泰昌(1951年大阪府生まれ)は、1985年にゴッホに扮したセルフポートレート写真を発表して以来、絵画の登場人物や映画女優、歴史上の人物に変装し、独自の解釈を加えて再現する「自画像的作品」をテーマに制作。近年も、映画、レクチャーパフォーマンス、能形式の現代舞台劇、⼈形浄瑠璃⽂楽の⼈形遣いの桐⽵勘⼗郎と共作した人間浄瑠璃「新・鏡影綺譚」と精力的に新たな表現方法にも挑んでいる。近年の主な個展に、「Theater of the Self」(アンディ・ウォーホル美術館、ピッツバーグ、2013-2014)、「森村泰昌:自画像の美術史—「私」と「わたし」が出会うとき」(国立国際美術館、大阪、2016)、「Yasumasa Morimura. The history of the self-portrait」(国立プーシキン美術館、モスクワ、2017)、「Yasumasa Morimura: Ego Obscura」(ジャパン・ソサエティ、ニューヨーク、2018)、「森村泰昌:エゴオブスクラ東京2020−さまよえるニッポンの私」(原美術館、東京、2020)、「M式「海の幸」-森村泰昌 ワタシガタリの神話」(アーティゾン美術館、東京、2021-2022)、「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」(京都市京セラ美術館 東⼭キューブ、2022)、「Yasumasa Morimura and Cindy Sherman: Masquerade」(M+、香港、2024 ※シンディ・シャーマンとの二人展)など。そのほか、マニフェスタ10(エミルタージュ美術館、サンクトペテルブルク、2014)、「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭」(2015)、上海ビエンナーレ2018などの国際展に参加、ヨコハマトリエンナーレ2014ではアーティスティックディレクターを務めた。2018年、大阪・北加賀屋に「モリムラ@ミュージアム」を開館。

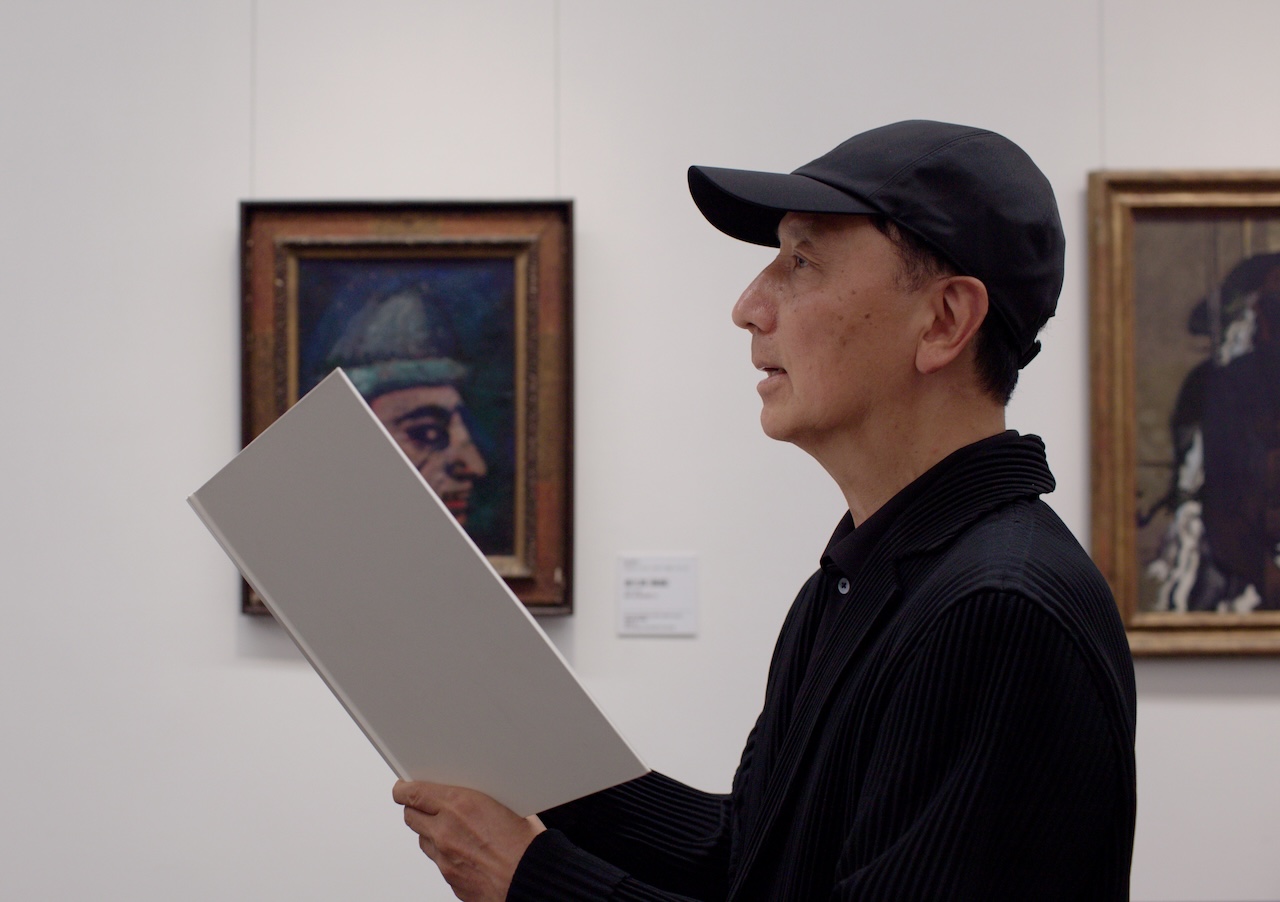

森村泰昌《朗読映像『まなざしが、 ことばに、こだまする。(断章)』》 より ビデオ作品(画像は部分)2025年

森村泰昌《朗読映像『まなざしが、 ことばに、こだまする。(断章)』》 より ビデオ作品(画像は部分)2025年

大原美術館本館を舞台とする第1章「まなざしが、ことばに、こだまする。」では、「美術」と「文学」の間に密接な結びつきがあった在りし日を、「まなざしが、ことばに、こだました時代」と捉え、同館の所蔵作品約25点と、そのそれぞれに呼応する詩歌を選び、森村自身が朗読と映像によって表現した新作《まなざしが、ことばに、こだまする》を発表する(※鑑賞者は持参のスマートフォンとイヤフォンでの視聴となる。なお、同作全編は別途会場内のモニターでも視聴可能)。

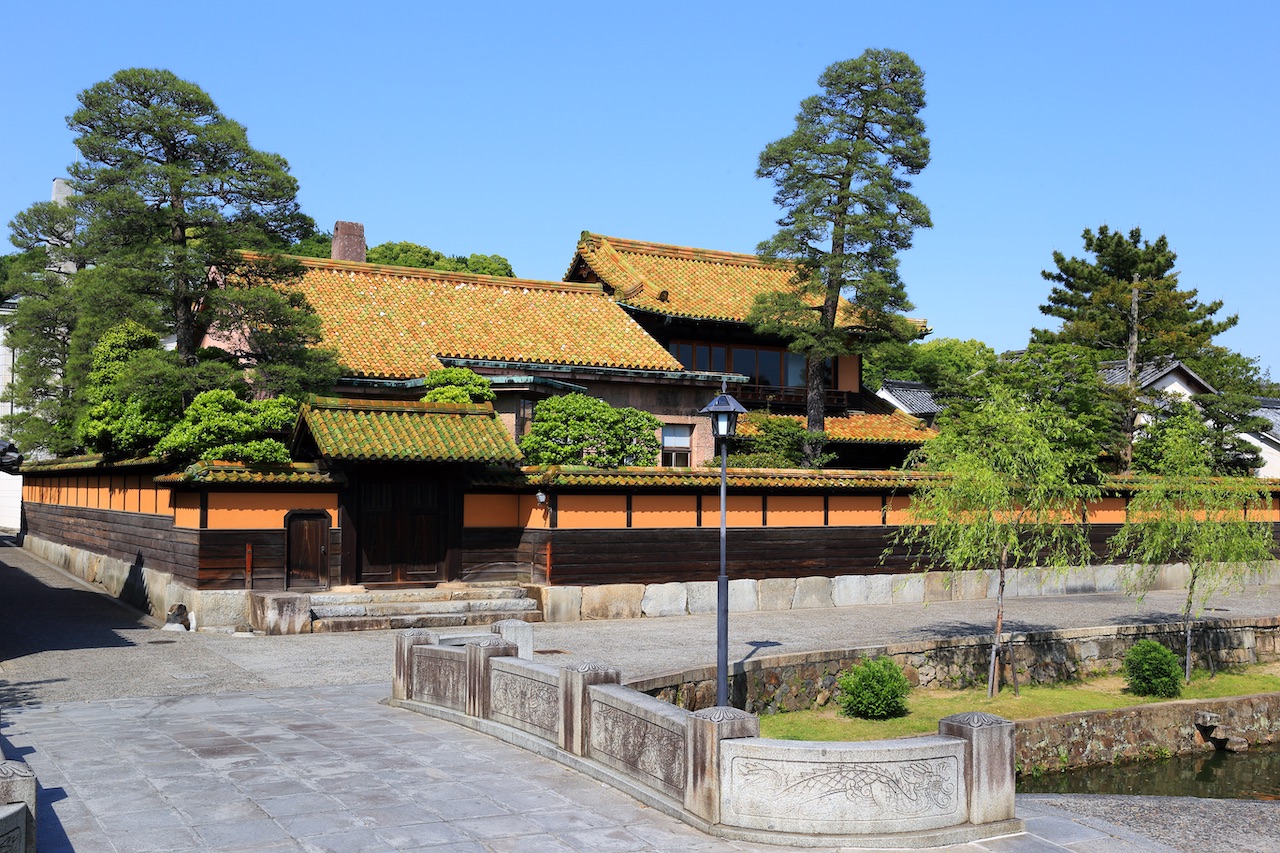

特別公開となる有隣荘を舞台とする第2章「あやとり、赤い糸。」では、大原家と1970年開催の大阪万博との関係に着想した新作を発表。森村は、大原家が創業したクラレ、クラボウも関わった「せんい館」に出品された四谷シモン作《ルネ・マグリットの男》を主題とした新作を制作。また、1970年万博のために大原總一郎が構想し、実現出来ずに終わった「十二面体音楽堂」のプランに着想を得て森村が制作したオブジェ・スピーカーと、オリジナル音による多重音的な環境を有隣荘内に展開する。

2025年4月に開館した児島虎次郎記念館第3室を舞台とする第3章「何処から、いずこへ。」では、大原美術館所蔵の関根正二《信仰の悲しみ》(1918年作 重要文化財)を、森村が独自の解釈で作品化した新作を、《信仰の悲しみ》本作とあわせて発表する。

森村泰昌《「何処から、いずこへ。」習作》2025年

森村泰昌《「何処から、いずこへ。」習作》2025年 有隣荘外観

有隣荘外観

関連企画

森村泰昌展 記念シンポジウム

「視線の交錯を思考する‐西洋・日本・アジア‐」

2025年10月11日(土)

登壇者:森村泰昌、ドリアン・チョン(M+アーティスティック・ディレクター、チーフ・キュレーター)、三浦篤(大原美術館館長)

会場:倉敷市立美術館 講堂

定員:150名(事前申込のうえ先着順)※定員到達済み

参加費:無料