2025年9月27日より、幅広い映像表現を紹介する国内有数の映像祭として知られるイメージフォーラム・フェスティバル(IFF)が「映画と言葉——近く遠く」を総合テーマに開幕する。公募部門「東アジア・エクスペリメンタル・コンペティション」、総合テーマと連動した特集プログラム、フィルムメーカーズ・イン・フォーカスなど、各種プログラムをシアター・イメージフォーラムとSHIBUYA SKY(渋谷スカイ)の2会場で上映する。

「東アジア・エクスペリメンタル・コンペティション」は、2018年に募集対象を東アジア(日本、韓国、中国、香港、マカオ、台湾)在住または出身の作家に拡大、設立された公募部門。その存在は広く定着しつつあり、本年度は過去最多となる530作品が寄せられた。厳正なる一次、二次審査を経て上映にたどり着いたのは、IFF2021で本コンペの大賞を受賞したワン・モーウェンの新作ドキュ/フィクション『分身考』(2024 ※Cプログラム)をはじめ、脱北者チュ・ヒョンゴンの足跡をたどりながら、いまなお容易に触れることができない東アジアの近代史に迫ろうとするジャン・ハンウェンの風景映画『敵意ある風景』(2025 ※Aプログラム)、両親との関係や性アイデンティティの問題など、作者の経験をもとにした荒々しいタッチのアニメーションが展開される女尼子の『トランス』(2025 ※Bプログラム)、香港返還から25周年となる記念日であり、中国南部を襲い、12名の死者を出した台風上陸の日である2022年7月1日を取り上げたMTの『台風』(2024 ※Cプログラム)、かつて炭鉱業で隆盛した台湾北部の山間地・侯硐を取材したソン・チェンインとフー・チンヤの『炭鉱奇譚』(2025 ※Dプログラム)、日本統治下のソウルの昌慶宮に建設された動植物園で起こった痛ましい歴史を回顧し、対比的に葉脈や枝葉等の映像を重ねていくイ・ジャンウクの『昌慶宮』(2024 ※Eプログラム)など。計20作品を5つのプログラムの下で上映し、10月3日にシアター・イメージフォーラムで開かれる授賞式にて、入賞6作品と観客賞が発表される。最終審査員を務めるのは、映画監督の五十嵐耕平、キュレーターのブンガ・シアギアン、映像作家でアニメーターのモンノ カヅエの3名。

ワン・モーウェン『分身考』2024年

ワン・モーウェン『分身考』2024年 ユ・チェ『ゴブリン・プレイ』2025年

ユ・チェ『ゴブリン・プレイ』2025年

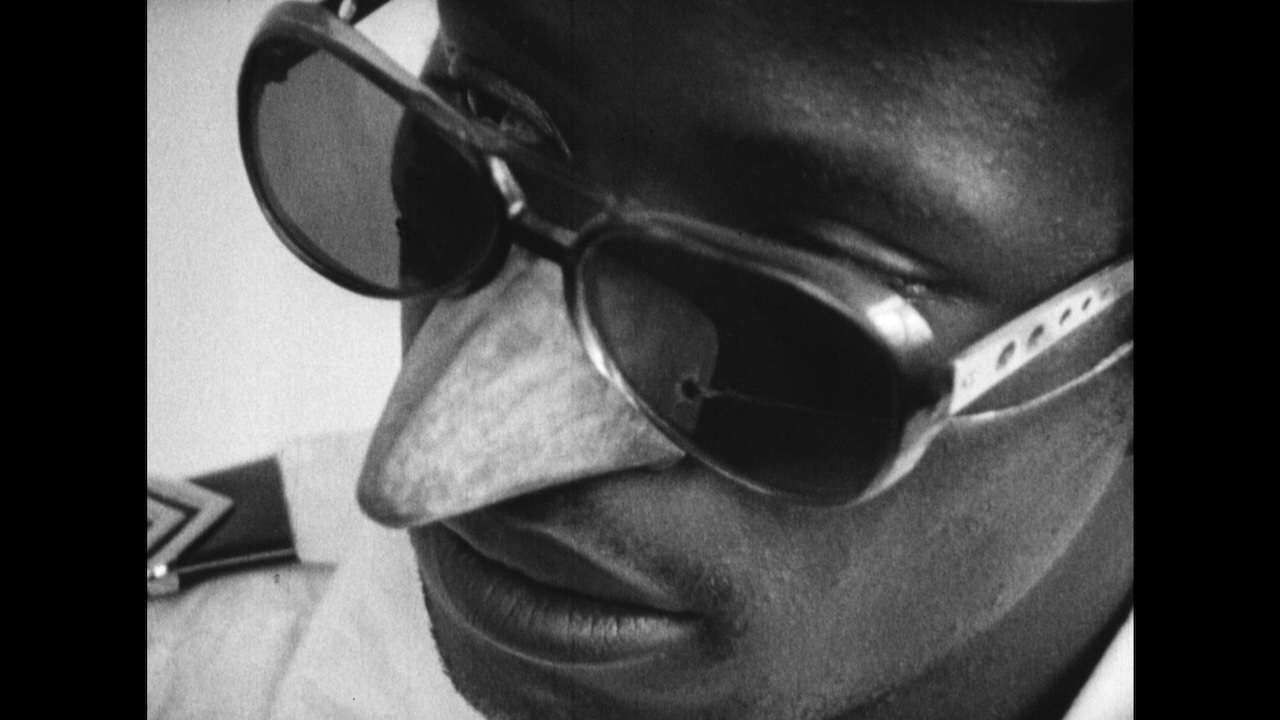

総合テーマの「映画と言葉——近く遠く」を冠した特集プログラムは、会期中に開かれる次世代の批評家を育成するためのレクチャーと上映プログラムを組み合わせた特別ワークショップの講師陣がキュレーションを手がけた。映像メディア研究者の馬定延が手がけた「映画と言葉1:現代美術、実験映画、その交差点」は、牧野貴の『No is E』(2006)、上述の公募部門にも最新作を出品しているユ・チェの『ハイドロフォン・バタフライ』(2016)、森美術館や国立国際美術館の展覧会にも出品されたアヨン・キムの『デリバリー・ダンサーズ・スフィア』(2023)など、近年のIFFで上映された日韓のアーティストによる6作品を通じて『実験』の射程の拡がりを検討する。タイのインディペンデント映画シーンのオルガナイザーとして知られるウィーワット・ルートウィーワットオンサーが手がけた「映画と言葉2:“見えざる手”を見つめる」では、ここ数年の間にタイ、香港、ミャンマーで制作された4作品を取り上げ、政府の弾圧によるトラウマの痕跡を見つめる。キュレーター兼研究者で上述のコンペティションの最終審査員も務めるブンガ・シアギアンの「映画と言葉3」では、シネマ・ノーヴォの旗手、ルイ・ゲーハが、モザンビークの歴史において反植民地闘争の嚆矢となった虐殺事件を、独立後に事件の現場であるムエダのその地で再演した映画作品『ムエダ、記憶と虐殺』(1979)を日本初公開。映画批評家のエリカ・バルサムは、ジェームス・ベニングがロサンゼルス近郊の空を10分×10ショットで構成した『テン・スカイズ』(2005)を「映画と言葉4」、ジェシカ・サラ・リンランドがアルゼンチンの動物保護センターにおける動物とケアテーカーの親密なやりとりを16ミリフィルムで端正に記録したドキュメンタリー『コレクティブ・モノローグ』(2024)を「映画と言葉5」にて紹介する。講師陣によるキュレーションのほか、特集プログラム「映画と言葉6」では、国立新美術館の「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」にも出品されているシャロン・ロックハートの『GOSHOGAOKA』(1997)が取り上げられる。

ルイ・ゲーハ『ムエダ、記憶と虐殺』1979年

ルイ・ゲーハ『ムエダ、記憶と虐殺』1979年 ジェシカ・サラ・リンランド『コレクティブ・モノローグ』2024年

ジェシカ・サラ・リンランド『コレクティブ・モノローグ』2024年

そのほかの特集では、マシンとシネマを組み合わせた造語「マシニマ(Machinima)」の世界を探求する谷口暁彦、佐藤瞭太郎らの作品を特集した「マシニマ特集:非現実領域をクルーズする」(キュレーション:イップ・ユック゠ユー)、リトアニアの民間映像アーカイブ/ライブラリー「メノ・アヴィリス(Meno Avilys)」が近年修復保存を手がけている女性作家の作品から、旧ソ連時代から独立後にかけて活躍したドキュメンタリー作家を取り上げた「女性作家とドキュメンタリー:リトアニアのパイオニアたち」(キュレーション:リナ・カミンスカイテ−ヤノチョリエネ)、シュールで神秘的なその独自のアニメーションスタイルで、世界各地の主要映画祭での評価が高まる、ハンガリー出身のアニメーション作家レカ・ブシと、彼女が審査員を務めた今年のアヌシー国際アニメーション映画祭よりセレクトした2作品を交えて紹介する「レカ・ブシ作品集+ヨーロッパ・アートアニメーション特集」、1970年代イタリアの実験映画の中心人物、パオロ・ジオリ(1942-2022)の作品をまとめて上映する貴重な機会となる「パオロ・ジオリ 震える眼」といったプログラムを上映。そして、フィルムメーカーズ・イン・フォーカスでは、1990年代の女性映像作家台頭期を代表する作家のひとりで、祖母の姿や実家の日常の風景を被写体とし、記憶のイメージを膨らませていくところから、独自の幻想世界を描く上岡文枝を特集(「上岡文枝特集:記憶のイメージから内面のイメージへ」)。かつてIFF奨励賞を受賞した『親不知』(1993)、審査員特別賞を受賞した『冬虫夏草』(1994)を含む6作品を上映する。

ディアナ&コルネリウス・マトゥゼヴィチェイ『ひとりの地元民』2001年

ディアナ&コルネリウス・マトゥゼヴィチェイ『ひとりの地元民』2001年 上岡文枝『隕石』1994年

上岡文枝『隕石』1994年

本年度のSHIBUYA SKYでの屋外上映は、1973年にアニメーションとして初めてカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞したSFアート・アニメーションの金字塔、ルネ・ラルーの『ファンタスティック・プラネット』(1973)、サラ・バロンの同名グラフィック・ノベルをパブロ・ベルヘルがアニメーションとして完成させた、第96回アカデミー賞の長編アニメーション映画賞ノミネート作品『ロボット・ドリームズ』(2023)、ますむらひろしの漫画を原案に、杉井ギサブローが宮沢賢治の童話をアニメーション化した『銀河鉄道の夜』(1985)、2023年アヌシー国際アニメーション映画祭でオープニングを飾り、観客賞を受賞したブノワ・シューの『シロッコと風の王国』(2023)がラインナップ。

会期中は、シアター・イメージフォーラムのロビーにて、映像作家の伊藤隆介の新作《まばたく眼》(2025)を展示。9月30日には、イメージフォーラム3階のホール「寺山修司」にて、「実験映画アーカイブの活用と将来」と題したシンポジウムも開催する。また、IFF2025は東京会場のほか、京都会場(2025年11月7日–11月13日、出町座)、名古屋会場(2025年11月22日–12月5日、ナゴヤキネマ・ノイ)に巡回予定。

SHIBUYA SKY 上映風景写真

SHIBUYA SKY 上映風景写真

イメージフォーラム・フェスティバル2025

https://www.imageforumfestival.com/2025/

東京会場

シアター・イメージフォーラム|2025年9月27日(土)–10月3日(金)

SHIBUYA SKY[渋谷スカイ]|2025年10月3日(金)、10月4日(土)、10月10日(金)、10月11日(土)

京都会場

出町座|2025年11月7日(金)–11月13日(木)

※タイムテーブルは出町座のウェブサイトで後日発表

https://demachiza.com/

名古屋会場

ナゴヤキネマ・ノイ|2025年11月22日(土)–12月5日(金)

※タイムテーブルはナゴヤキネマ・ノイのウェブサイトで後日発表

https://nk-neu.com/