特別展示・調査報告

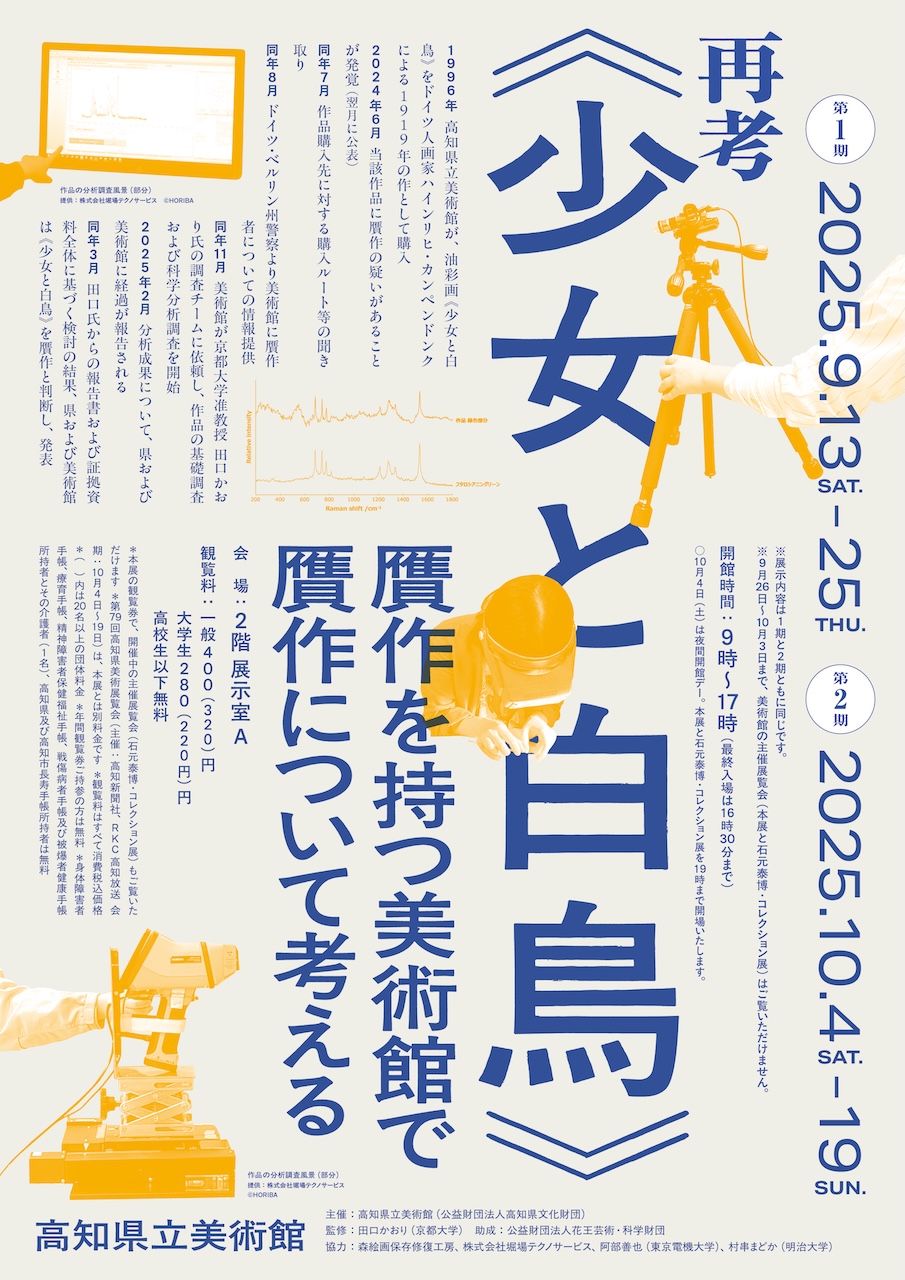

再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で贋作について考える

第1期|2025年9月13日(土)–9月25日(木)

第2期|2025年10月4日(土)–10月19日(日)

高知県立美術館 展示室A

https://moak.jp/

開館時間:9:00–17:00(10/4は夜間開館デーのため19:00まで)※入館は閉館30分前まで

会期中無休(※9月26日(金)から10月3日(金)は、第79回高知県美術展覧会の展示・設営期間にあたるため美術館の主催事業は観覧不可)

監修:田口かおり(京都大学)

展覧会担当:塚本麻莉(高知県立美術館主任学芸員)、中谷有里(高知県立美術館主任学芸員)

展覧会URL:https://moak.jp/event/exhibitions/_1.html

2024年6月、高知県立美術館が1996年にドイツ人画家ハインリヒ・カンペンドンクの油彩画として購入し、所蔵してきた油彩画《少女と白鳥》に贋作疑惑が持ち上がり、同館は京都大学准教授で修復家の田口かおりと協力し科学分析調査を行ない、来歴や証拠資料なども含めて総合的に検討し、同作を贋作と結論づけた。

高知県立美術館が9月13日より開催する特別展示・調査報告「再考《少女と白鳥》 贋作を持つ美術館で贋作について考える」では、改めて《少女と白鳥》を公開し、購入・収蔵の経緯や実施した科学分析の内容もあわせて紹介することで、さまざまな角度から本作について「再考」する。芸術の価値とは果たしてどのようなものなのか、作品を「真作」⾜らしめる要素をいかに定義しうるのか、そして美術館は真贋をめぐる問題にいかに対峙すべきなのか──。贋作を収蔵した経緯や事実を明らかにし、共有することで、本展を通して芸術分野における「贋作/偽物と真作/本物」をめぐる諸問題に光をあて、議論の場を生み出すことを目指す。

ハインリヒ・カンペンドンクを詐称したヴォルフガング・ベルトラッキ《少女と白鳥》 1990年代、高知県立美術館蔵

ハインリヒ・カンペンドンクを詐称したヴォルフガング・ベルトラッキ《少女と白鳥》 1990年代、高知県立美術館蔵

《少女と白鳥》は、1996年に高知県立美術館がドイツ人画家ハインリヒ・カンペンドンクによる1919年の作として1800万円で購入。購入から28年後の2024年6月に、贋作者ヴォルフガング・ベルトラッキによる贋作の疑いがあることが発覚。高知県立美術館はその旨を翌7月に公表し、当該作品の購入先に対する購入ルート等の聞き取りを開始する。美術館は同年8月に、ドイツ・ベルリン州警察よりベルトラッキの贋作についての情報提供を受け、10月に、高知県議会の危機管理文化厚生委員会で報告。11月には、田口かおり(京都大学准教授)の調査チームに依頼し、作品の基礎調査および科学分析調査を開始した。2025年2月に、調査チームから県および美術館に分析結果の経過が報告され、美術館長等が記者会見を実施。翌月3月に田口による報告書および証拠資料全体に基づく検討の結果、県および美術館が《少女と白鳥》を贋作と判断し、発表した。

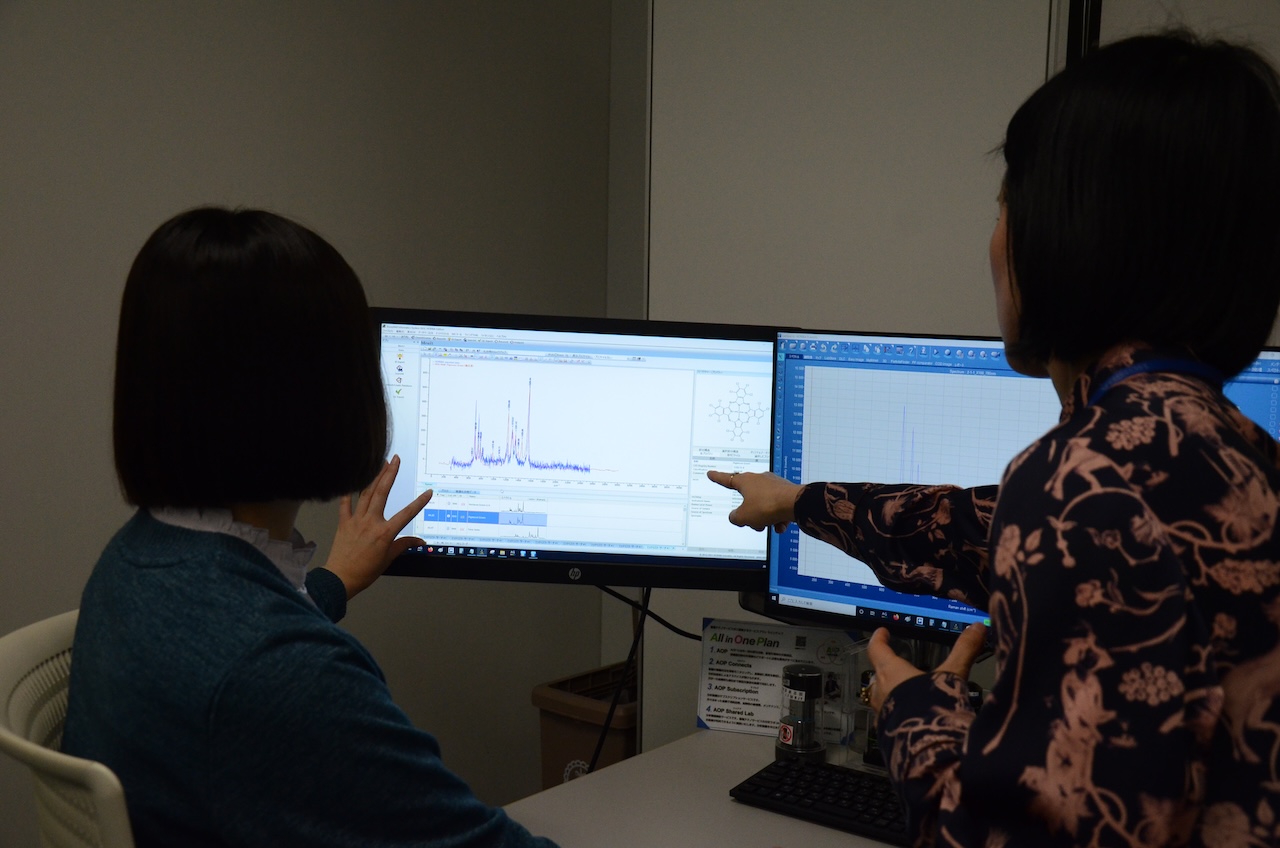

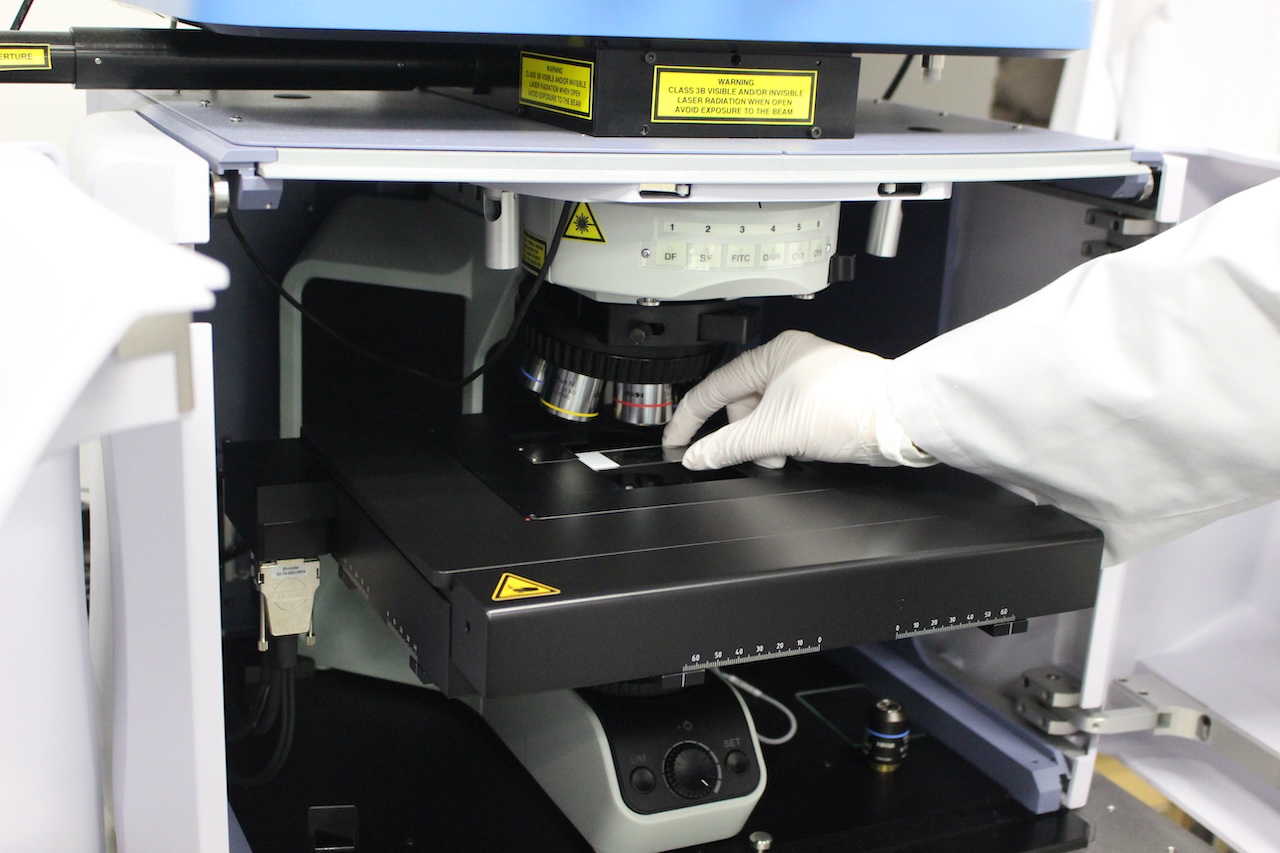

作品の分析調査風景 提供:株式会社堀場テクノサービス ©HORIBA

作品の分析調査風景 提供:株式会社堀場テクノサービス ©HORIBA 作品試料の分析風景 提供:株式会社堀場テクノサービス ©HORIBA

作品試料の分析風景 提供:株式会社堀場テクノサービス ©HORIBA

《少女と白鳥》を含む約10点の高知県立美術館所蔵作品で構成する本展は、まず、「第1章 贋作の歴史」にて、贋作を「金銭的利益の追求や自己顕示などを目的に、意図的に他者の名を騙って第三者が制作した作品」と定義し、古今東西の主な贋作事件を取り上げ、贋作にまつわる歴史を年表形式のパネル展示で紹介する。続く「第2章 真作?それとも?──作品の内と外から分かること」では、目視による熟覧調査や来歴調査に基づく作者の同定など、高知県立美術館の古美術の収集事例を通して、著名な画家の真作と「そうでないもの」の線引きの難しさを考察する。

「第3章 《少女と白鳥》を視る」では、上述したように、1919年作とされていた《少女と白鳥》がその年代に制作されたものではないと判断するまでに行った科学調査の詳細を、実作品と資料とともに紹介する。さらに、高知県立美術館から、美術、法律、科学といった複数の分野の専門家に、今回の贋作事件にまつわる質問を投げかけ、そこから得られたそれぞれの回答をパネルで掲示し、来場者に多角的に贋作について考える機会をつくる。

そして、「第4章 絵画の内側を視る」では、調査の結果、おそらく1990年代に制作された絵画であると判明した《少女と白鳥》と、実際に20世紀初頭に描かれた「真作」の絵画との間にある素材・技法における差異を検討する。高知県立美術館と田口の調査チームは、本展のために、同館の西洋美術コレクションから、マルク・シャガール、マックス・ペヒシュタイン、ワシリー・カンディンスキー、パウル・クレーによって20世紀初頭に描かれた油彩画の科学調査を新たに実施。本章では、それらの作品の調査結果の紹介を通じて、視覚的には同じ色に見えても、実際には異なる成分の絵具が使われていることや、画家たちが使用する絵具が、時代や流通状況によって変化することを提示する。同時に、科学的な視点から作品を見て、考えることの意義についても言及する。

会期中には、科学分析調査に取り組んだ田口かおりによるサタデーレクチャー「《少女と白鳥》を視る」や、各分野の専門家によるシンポジウム「美術館と贋作問題」も開催する。

関連イベント

サタデーレクチャー「《少女と白鳥》を視る」

2025年9月13日(土)13:00–14:00

登壇者:田口かおり(修復家・京都大学准教授)

会場:高知県立美術館 1階講義室

定員:50名(要申込)※定員に達したため受付終了

参加費:無料

担当学芸員によるギャラリートーク

2025年9月23日(火・祝)、10月4日(土)いずれも13:30–

会場:高知県立美術館 2階本展会場(展示室A)

参加費:無料(要観覧券、事前申込不要)

シンポジウム「美術館と贋作問題」

2025年9月13日(土)13:00–14:00

登壇者:安田篤生(高知県立美術館館長)、田口かおり(修復家・京都大学准教授)、山梨俊夫(元・国立国際美術館館長、一般社団法人全国美術館会議事務局長)、照井勝(弁護士、弁護士知財ネット理事)

会場:高知県立美術館 1階展示室D

定員:100名(要申込)

申込方法:9/10(水)10:00より電話(088-866-8000 / 10:00–17:00)およびGoogleフォームにて受付開始。定員に達し次第、受付を終了。申し込みは一度につき1名分のみ(連名での申し込みは不可)。

参加費:無料

共催:京都大学大学院人間・環境学研究科附属学術越境センター

同時開催

高知サマープロジェクト2025

マテリアル・ミュージアムⅡ くふうようふくーきったリ・ぬったリ・つないだり

2025年7月12日(土)–9月15日(月)

高知県立美術館 1階展示室D

https://moak.jp/event/exhibitions/post_545.html

石元泰博・コレクション展 落ち葉と空き缶

2025年4月24日(木)–10月19日(日)

高知県立美術館 2階石元泰博展示室

https://moak.jp/event/collection/post_537.html