望月桂《反逆性》1920年

望月桂《反逆性》1920年

望月桂 自由を扶くひと

2025年4月5日(土)-7月6日(日)

原爆の図 丸木美術館

https://marukigallery.jp/

開館時間:9:00–17:00 入場は閉館30分前まで

休館日:月

展覧会URL:https://marukigallery.jp/8527/

原爆の図 丸木美術館では、日本のプロレタリア美術運動の草分けとして知られる黒耀会の結成、一膳飯屋の運営、漫画雑誌の主宰、農民運動への尽力など、自由と扶助の精神のもとに幅広い活動を展開した望月桂を紹介する展覧会「望月桂 自由を扶くひと」を開催する。

望月桂(1886-1975)は、1919年に社会の革命と芸術の革命は自由獲得を標榜する点において不可分であると主張する芸術団体「黒耀会」を結成。美術に限らず、文学や音楽、演劇など、さまざまな領域の表現者や労働運動家が参加し、アナキズム運動の中心人物であった大杉栄や、社会主義運動の指導者となる堺利彦、民俗学者の橋浦泰雄、演歌師の添田唖蝉坊など、その顔ぶれは類例のない多彩さとなった。表現はあくまで個人のもので他人の評価を前提としないという考えのもと、無審査で誰もが参加できる自由度の高さも同会の重要な特徴であり、1922年頃に解散するまで4度の展覧会を開催した。

黒耀会結成以前、東京美術学校を卒業した望月は、複数の職を経たのちに一膳飯屋「へちま」の開業。同店は社会運動家や労働者の集う場となった。また、黒耀会解散後、1920年代後半には犀川凡太郎の筆名で読売新聞に漫画を描き、その後に平凡社の百科事典の挿絵も手がけた。1938年から39年までは漫画雑誌『バクショー』を主宰し、漫画家の小野佐世男や、東京美術学校で望月の同級生だった藤田嗣治も参加している。1945年に長野県東筑摩郡中川手村(現・安曇野市)に帰郷すると、地主の立場でありながら戦後の農地改革を先導し、農民運動に尽力しつつ、信州の自然を題材に数多くの風景画を残した。

1920.jpg) 望月桂《製糸工場(女工)》1920年

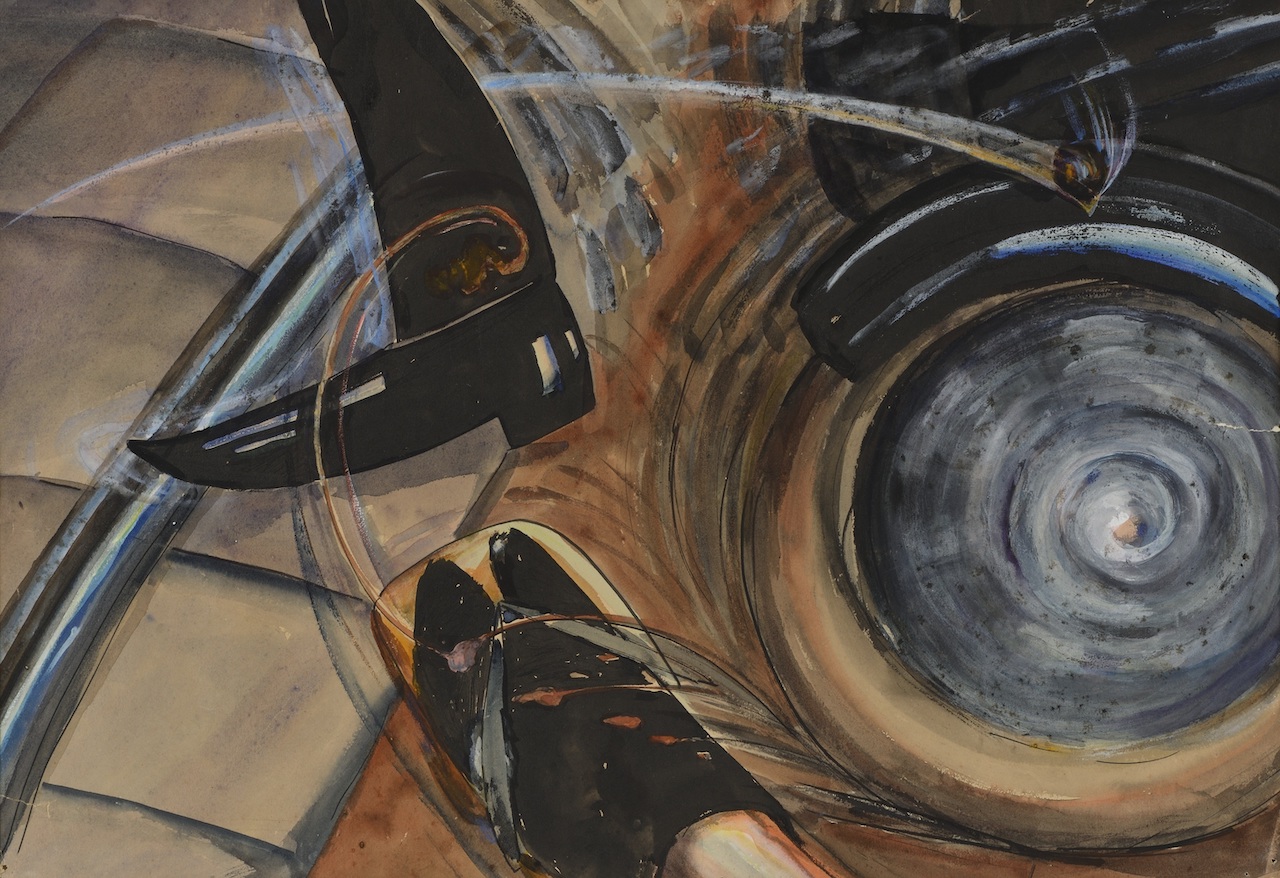

望月桂《製糸工場(女工)》1920年 望月桂《機械は大丈夫か》1920年

望月桂《機械は大丈夫か》1920年

本展開催にあたり、長年望月を研究してきた二松学舎大学准教授の足立元(美術史・社会史)の呼びかけにより、美術館学芸員や地元地域の関係者、美術・文学・社会運動などの研究者、アーキビスト、ジャーナリスト、編集者らによる「望月桂調査団」が組織され、遺族の厚意のもとで、3年前から資料調査が進められた。調査団には、かねてより望月を敬してやまない風間サチコ、卯城竜太、松田修といったアーティストも参加し、本展のタイトルやロゴマークの考案、展示監修、映像制作といった役割を担っている。

本展では、油彩画、水墨画をはじめ、デッサンや漫画、さまざまな関連資料など約120点を展示し、その足跡をたどる。会期中には調査団のメンバーが中心となったシンポジウム「望月桂を探求する」や、足立元とライターでラジオパーソナリティの武田砂鉄の対談「望月桂を発見する」も行なわれる。

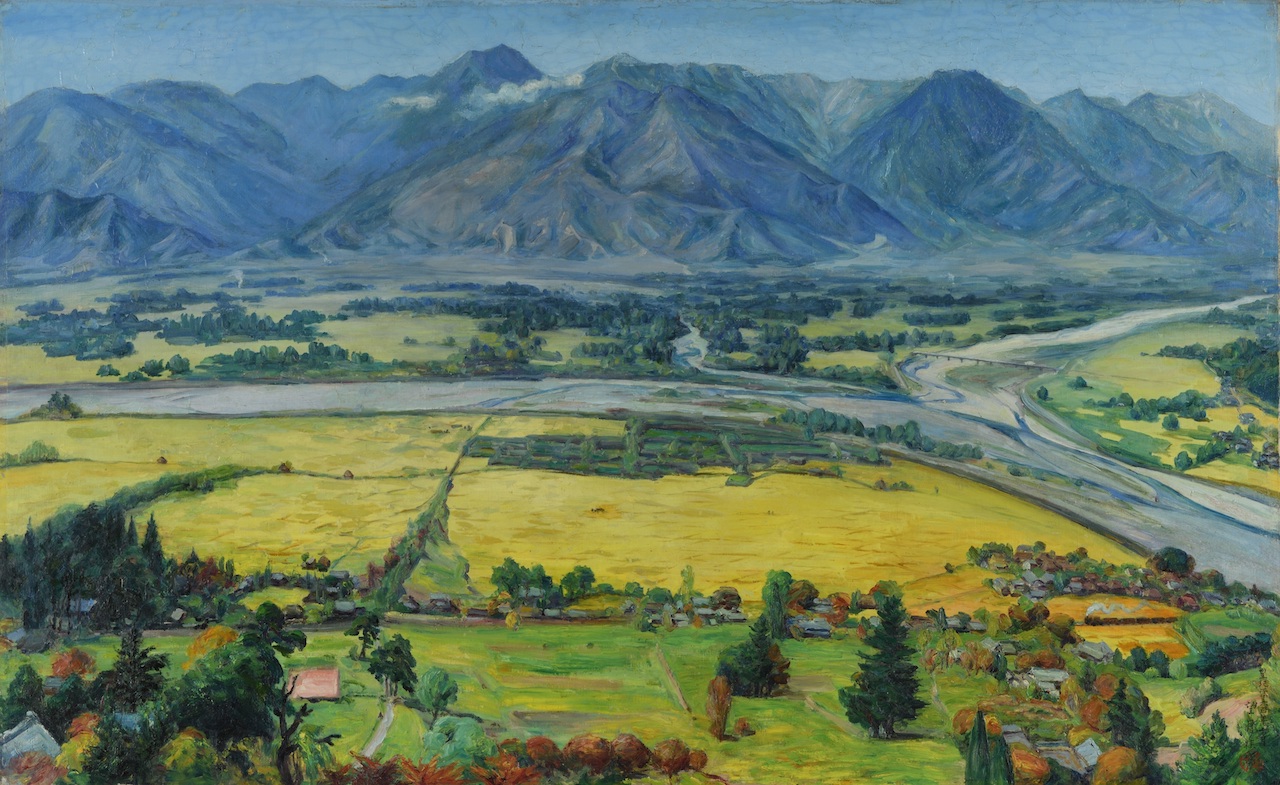

望月桂《稔りの秋》1940年

望月桂《稔りの秋》1940年

関連イベント

シンポジウム「望月桂を探求する」

2025年5月17日(土)13:00-(2部構成)

出演:足立元(二松学舎大学)、塩原理絵子(安曇野市教育委員会)、村田裕和(北海道教育大学)、古屋淳二(アナキズム文献センター)、風間サチコ(アーティスト)、卯城竜太(アーティスト)、松田修(アーティスト)、岡村幸宣(原爆の図丸木美術館)

定員:100名(当日先着順)

参加無料(要美術館入館券)

対談「望月桂を発見する」

2025年5月31日(土)14:00-

出演:武田砂鉄(ライター・ラジオパーソナリティ)× 足立元

定員:100名(当日先着順)

参加無料(要美術館入館券)

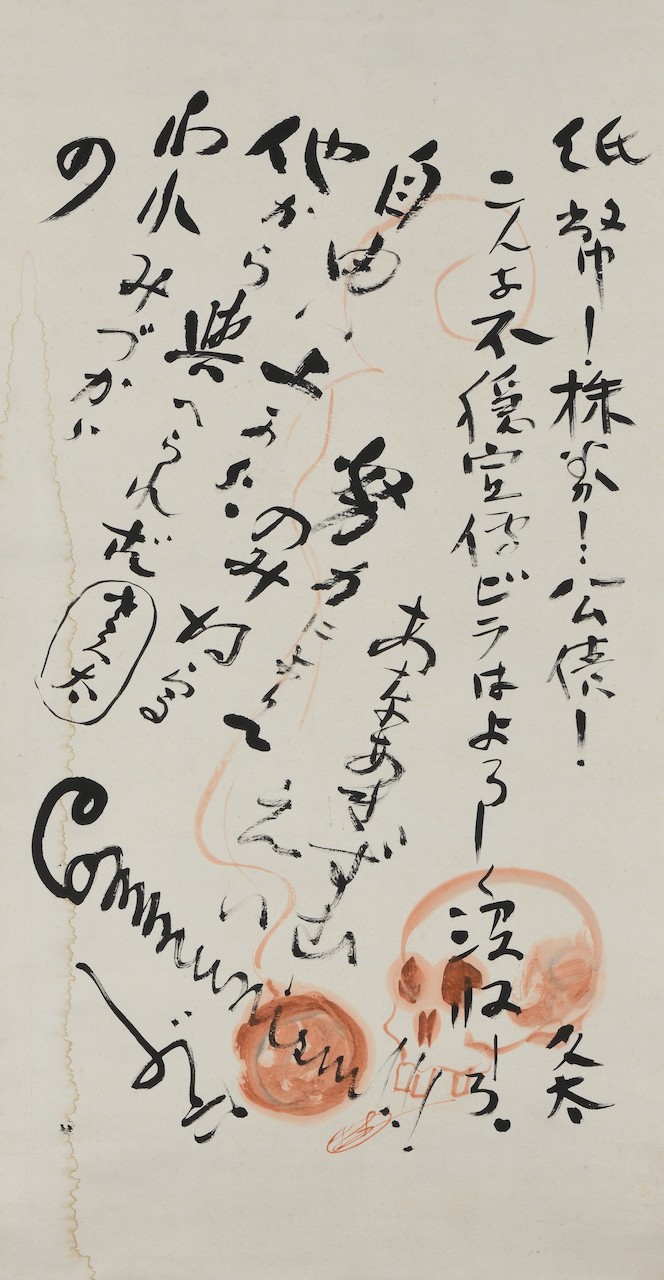

寄書(大杉栄、堺利彦、和田久太郎、岩佐作太郎賛、望月桂画) 1920年頃

寄書(大杉栄、堺利彦、和田久太郎、岩佐作太郎賛、望月桂画) 1920年頃