Installation view of the exhibition “Spektrum,” 2024 「スペクトラム」 展示風景(2024年) © Isabelle Arthuis / Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès

Installation view of the exhibition “Spektrum,” 2024 「スペクトラム」 展示風景(2024年) © Isabelle Arthuis / Courtesy of Fondation d’entreprise Hermès

スペクトラム スペクトラム

2025年3月20日(木・祝)-6月29日(日)

銀座メゾンエルメス フォーラム

https://www.hermes.com/jp/ja/content/maison-ginza/

開館時間:11:00–19:00 入場は閉館30分前まで

休館日:水 ※その他最新の開館状況は公式ウェブサイトを参照

展覧会URL:https://www.hermes.com/jp/ja/content/maison-ginza/forum/250320/

エルメス財団は、ブリュッセルにあるエルメス・ギャラリー、ラ・ヴェリエールで開催されたエマニュエル・カステランの個展「Spektrum」(2024年5月16日~7月27日)を鏡のように映し出しながら、カステランを含めた7名のアーティストの作品によって、真実と虚の「あいだ」にとどまることのできる居場所としてのナラティブを生み出すことを試みるグループ展「スペクトラム スペクトラム」を、銀座メゾンエルメス フォーラムで開催する。

「スペクトラム」という言葉は、光学や音響などで物理的な現象の分布や範囲を表すと同時に、亡霊や幻視といった超自然的な存在や、また比喩的に扇子を意味するなど、広い射程とグラデーションを持つ。本展では、「スペクトラム」という言葉に含有される振れ幅や共鳴を鏡のような道具として用いながら、展覧会をひとつの小説のように捉える。

ラ・ヴェリエールのあるブリュッセルを拠点に活動したマルセル・ブロータース(1924-1976)にとって、展覧会という形式は常に批判の道具であり、同時に、場を虚構化し、真実と虚の〈あいだ〉 にある場所に留まる実践でもあった。加速する情報社会のコミュニケーションにおいて、真実や事実という言葉を使うことがますます難しくなっているからこそ、本展では、ブロータースの越境的な大胆さやユーモアに倣い、7名の作品に登場する、真実と反射、逆転、持続、幻想、心霊現象などの「あいだ」にある場所と、鑑賞者の身体を通じたナラティブの形成を、信頼の可能性のひとつと考える。

Emmanuelle Castellan | morning hope | 2024 | Courtesy of the artist © Emmanuelle Castellan

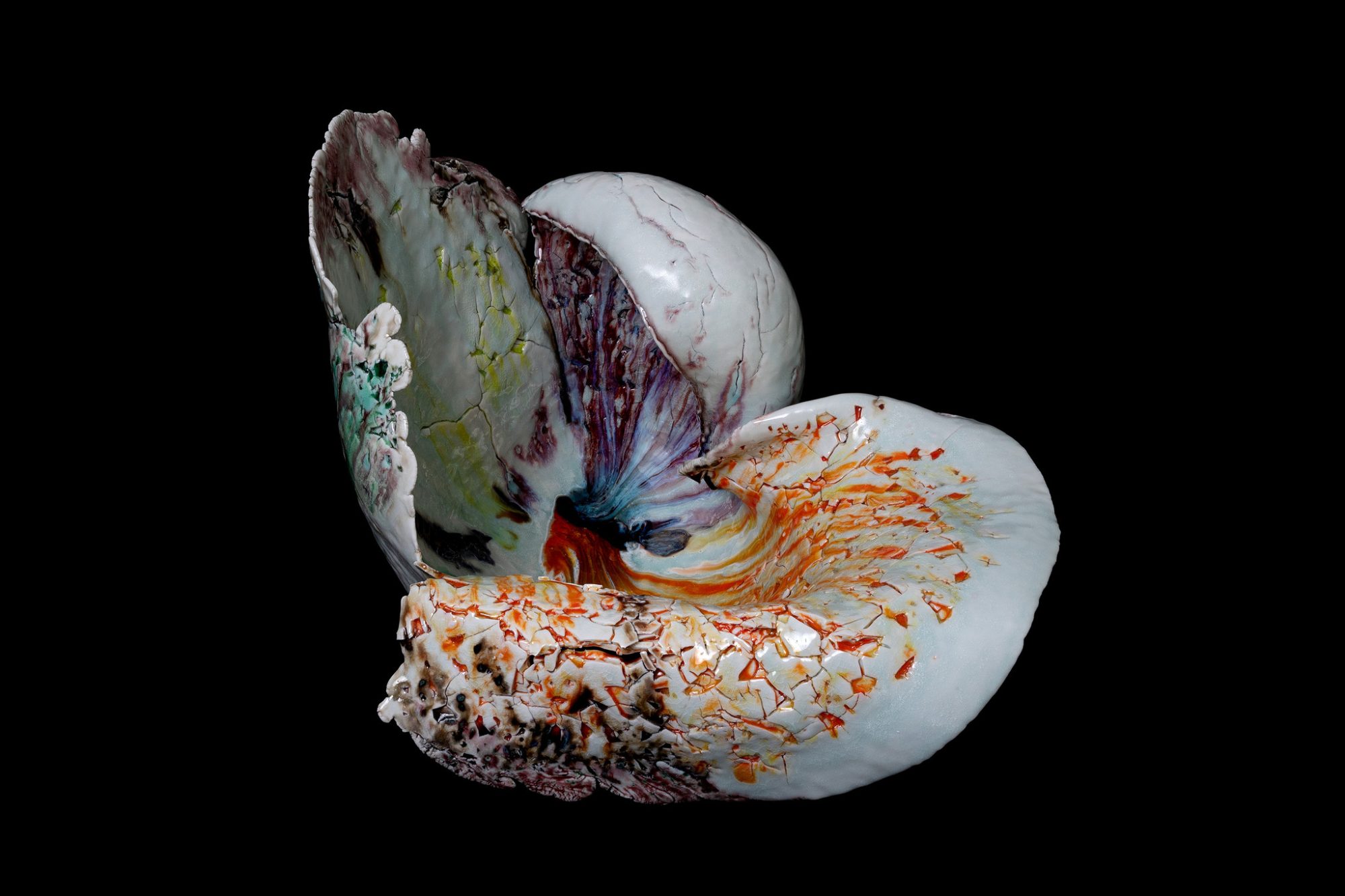

Emmanuelle Castellan | morning hope | 2024 | Courtesy of the artist © Emmanuelle Castellan Johannes Nagel | Cuts #101, Silhouette #72 | 2024 | Courtesy of the artist and Galerie Zink ©Tom Dachs

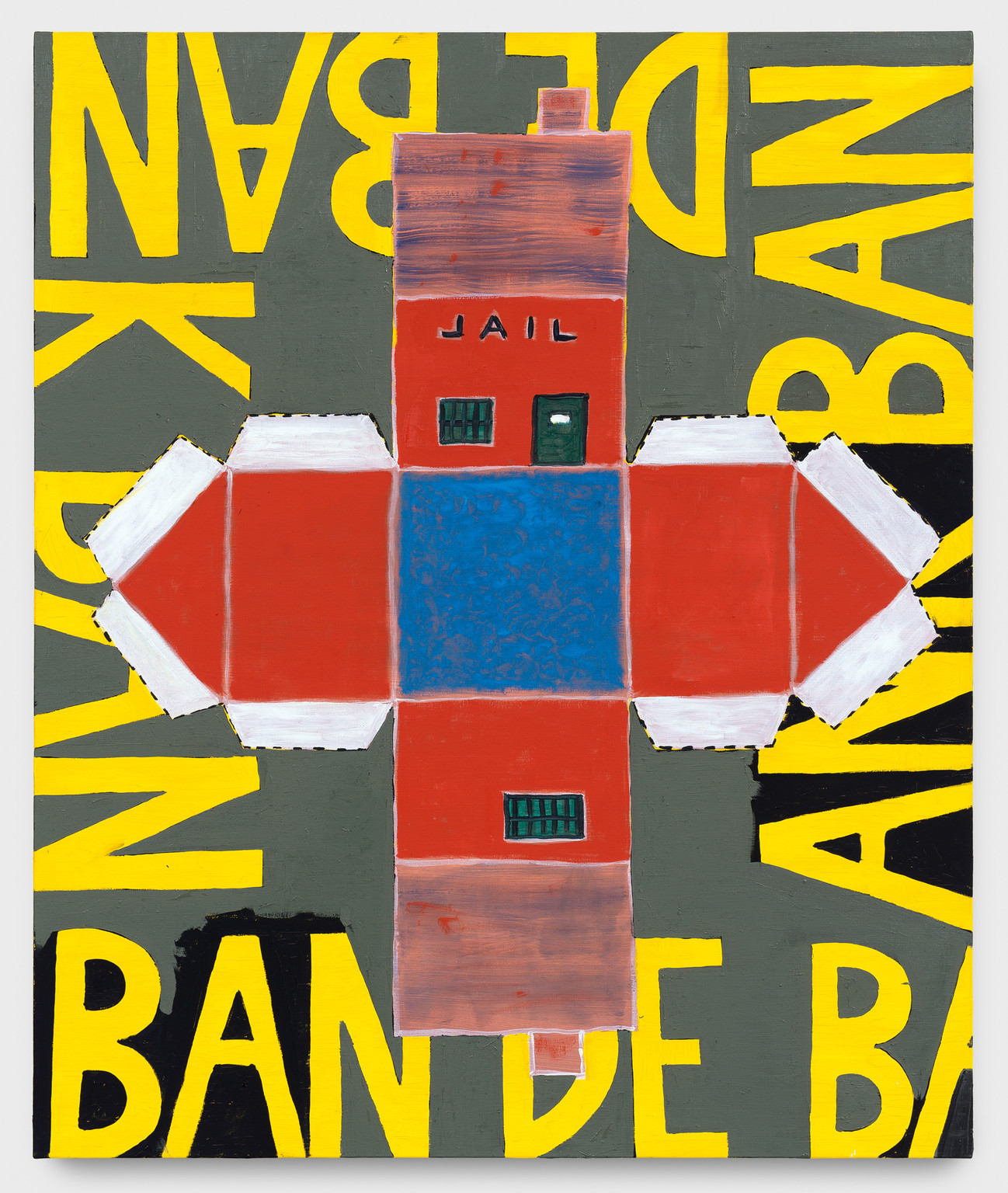

Johannes Nagel | Cuts #101, Silhouette #72 | 2024 | Courtesy of the artist and Galerie Zink ©Tom Dachs Walter Swennen | Jail | 2019 | Collection of Carole Vanderlinden / Courtesy of the artist and Xavier Hufkens © HV-Studio

Walter Swennen | Jail | 2019 | Collection of Carole Vanderlinden / Courtesy of the artist and Xavier Hufkens © HV-Studio

モンタージュを思わせる切り込みのあるキャンバスに人物像を描くエマニュエル・カステラン(1976年フランス、オ―リヤック生まれ)は、フランスの小説家、映画監督のマルグリット・デュラスなどの第二次世界大戦後のフランスに興った前衛小説・ヌーヴォー・ロマンに影響を受けた、舞台や映画のセットのような空間を立ち上げる。粘土そのものの物質性を追求しながら、陶芸を「機能的、家庭的、装飾的な工芸」とする従来の枠組みを、フォルムとコンセプトの両面から揺るがすヨハネス・ナーゲル(1979年ドイツ、イェーナ生まれ)は、鮮明な発色や、非対称、不調和、表面の粗さや滑らかさを放つ壺(器)を展示し、異なる次元を掘り出すことを試みる。哲学、心理学を学んだあと、詩人、画家としての活動を始め、意味やシンボルから自由に連想したユーモラスな作品を制作し、ベルギー美術史における参照点と称されるヴァルター・スウェネン(1946年ブリュッセル生まれ)は、謎めいた暗号を投げかける絵画を展示する。

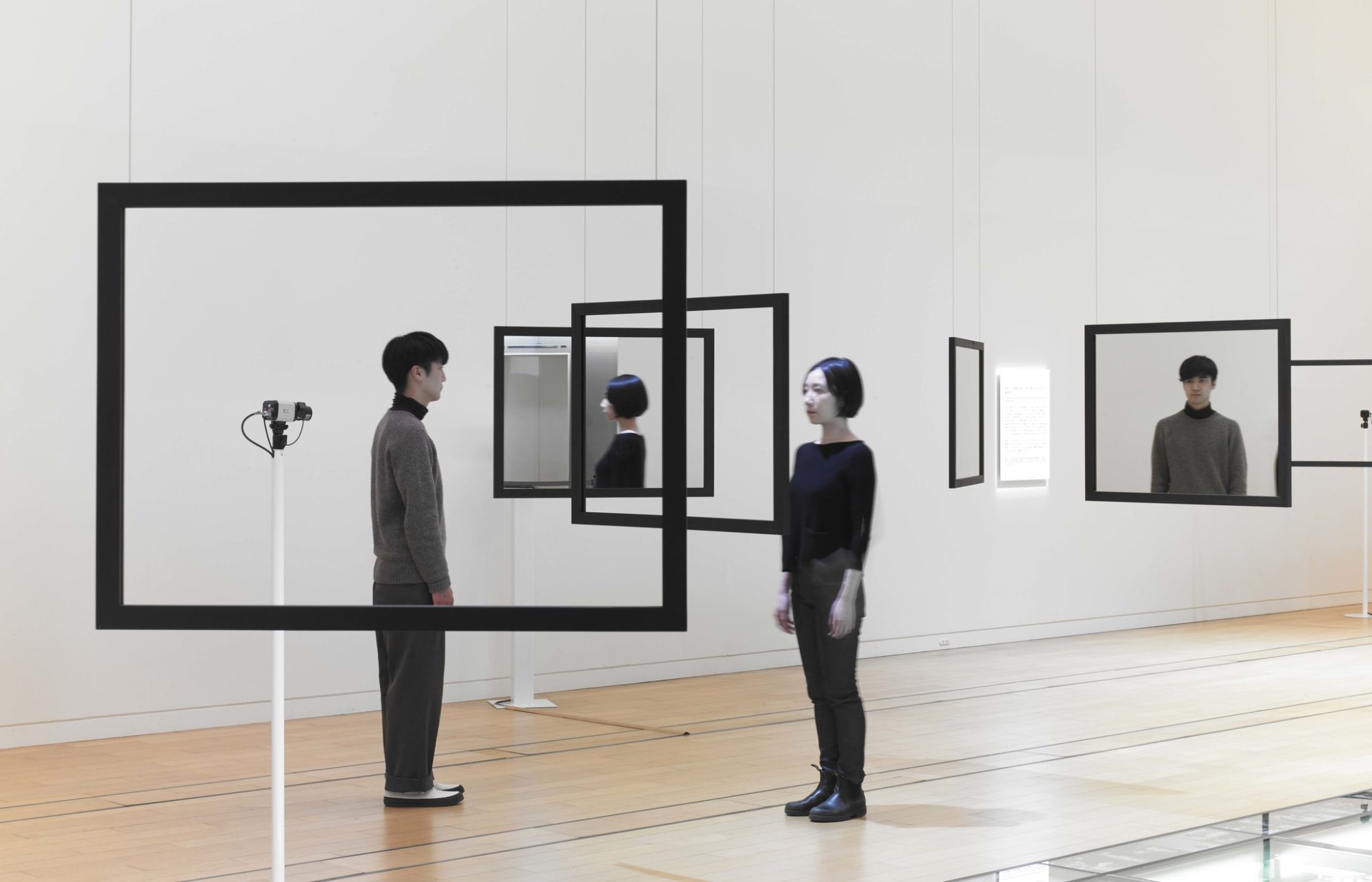

津田道子《あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。》2016年「オープン・スペース 2016 メディア・コンシャス」展 展示風景 Courtesy of the artist and TARO NASU © Tadasu Yamamoto

津田道子《あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。》2016年「オープン・スペース 2016 メディア・コンシャス」展 展示風景 Courtesy of the artist and TARO NASU © Tadasu Yamamoto Kentaro Kawabata | Batista 2 | 2020 | Courtesy of the artist and Nonaka-Hill ©Kentaro Kawabata

Kentaro Kawabata | Batista 2 | 2020 | Courtesy of the artist and Nonaka-Hill ©Kentaro Kawabata 題府基之 | Untitled (Pee) | 2021 | Courtesy of the artist and MISAKO & ROSEN ©Motoyuki Daifu

題府基之 | Untitled (Pee) | 2021 | Courtesy of the artist and MISAKO & ROSEN ©Motoyuki Daifu

インスタレーション、映像、パフォーマンスなど多様な形態で、鑑賞者の視線と動作によって不可視の存在を示唆する作品を制作する津田道子(1980年神奈川県生まれ)は、映像原理を用いて、時空の振れ幅を可視化させる作品を展開する。自然の自己生成と再生に着想を得た磁器を制作している川端健太郎(1976年埼玉県生まれ)の作品は、錬金術的に素材を組み合わせる実験的な手つき、制作過程で発生した残滓を新たな作品へと昇華させるなど、プロセスの集積として、生物形態学的な様相を呈する。本展では、器やスプーンなどのオブジェを展示する。自身の実家や路上など、身の回りの瞬間を捉え、普遍的な日常や風景がはらむ非日常性を露わにし、超日常へと転換させる写真作品を制作している題府基之(1985年東京都生まれ)は、ユーモアに満ちた水の亡霊を路上にしかける写真を発表する。また、真珠のように輝く白とパステルカラーで描く詩情豊かな独自のスタイルを確立し、肖像画や舞台衣装の分野でも活躍したマリー・ローランサン(1883-1956/パリ生まれ)の、輝くようなパステルの色彩を用いた、現実を装飾へと昇華させる絵画も展示する。