ファブリジオ・テラノヴァ「生き延びるための物語り」2016年

ファブリジオ・テラノヴァ「生き延びるための物語り」2016年

第11回恵比寿映像祭で出会った作品たち

文 / 高橋さきの

「トランスポジション 変わる術」というテーマのもと、2月8日から24日まで、東京都写真美術館ほか近隣会場で第11回恵比寿映像祭が開催された。そのなかで、ファブリジオ・テラノヴァ監督の「ダナ・ハラウェイ――生き延びるための物語り」(2016)が上映され、欧州や北米・中米以外では今回がはじめての上映だったこともあり、大勢の方が関心を持ってくださった。今回、私は企画監修と日本語字幕翻訳というかたちでこの上映に関わらせていただいた。

本作品は、サンフランシスコ近傍のハラウェイ宅にテラノヴァらスタッフが数週間滞在して撮影したインタビューが主体なのだが、彼女の人なつこい語りに思わず引きこまれて、会場では笑い声も漏れていた。

映画制作の直接のきっかけは、2013年に北フランス・ノルマンディーで開催された哲学者イザベル・スタンジェールのワークショップだったようだ。ヴァンシアンヌ・デプレ、ファブリジオ・テラノヴァ、ダナ・ハラウェイら3人も講師として登壇するという、フランス語が使えれば何としても参加したいワークショップだったのだが、ここで彼ら3人は、スタンジェールが講師をつとめる物語づくりのワークショップで、近未来を舞台とした「カミーユの物語」という物語を創作したのだった。作品のハラウェイ版フルバージョンは書籍『Staying with the Trouble』(2016)に入っているが、今回の映像作品でも、その短縮版に相当する物語が終盤にハラウェイ自身によって朗読される。

作品では、コロラド州デンバーでの子ども時代から現在のカルフォルニア州での暮らしまでを通じて、「家族」や「次世代」といった問題群、SFとの出会いや物語る作業の大切さ、さらには現代という時代を地質時代区分として捉える際によく使われる「人新世」概念についての彼女の考えなどが語られていた。セコイア杉に囲まれたハラウェイの自宅兼仕事場で展開される飾らない語りは、彼女ならではの地に足のついたものだったし、その合間に紹介される、彼女の仕事との相互刺激関係とでもいうような関係で制作されたアートワークの数々は、我々観客にとってもおおいに刺激的だった。

複数の位置を自分で往き来しながら、それぞれの位置で見えたことがらや考えたことがらを摺り合わせつつ思考するというハラウェイの方法論は、今回のテーマ「トランスポジション 変わる術」と重なる部分が多かったと思う。[1]

さて、今回は多くの作品と接する幸運に恵まれた。ハラウェイは、それこそ「サイボーグ宣言」(1985)のころから折に触れて「見る」「撮る」といったことがらについても言及してきているのだが、今回感じたのは、四半世紀を経て、当時「問題意識」としてハラウェイらが提起していたようなことがらが、すでに作品というかたちで結実しているということだった。

以下、展示・上映作品のごく一部ということになるが、海外の5作品について若干印象を述べてみたい。

リリー・レイノー゠ドゥヴァール「歯、歯茎、機械、未来、社会」2016年 「越境についての四編」より

リリー・レイノー゠ドゥヴァール「歯、歯茎、機械、未来、社会」2016年 「越境についての四編」より

直接ハラウェイと関連した作品ということでは、「越境についての四編」というかたちでまとめて上映された4作品のうちの4作目、リリー・レイノー゠ドゥヴァールの短編「歯、歯茎、機械、未来、社会」(2016)が挙げられるだろう。

テーマはグリル。ヒップホップ・カルチャーの象徴ともされる、歯を覆うかたちで装着される金属製アクセサリーだ。一方で貧困ゆえに歯科治療が行き届かなかった状況の、他方で高価な金属そのものの象徴でもあるという複雑な補綴材的装具だが、作品中ではハラウェイの「サイボーグ宣言」(1985)から、サイボーグがサイボーグたるゆえんの箇所も読み上げられつつ、グリルをめぐるインタビューが重ねられる。舞台はキング牧師が1968年に暗殺された米国南部の都市メンフィス。牧師の晩年のアクティビズムについても前景化されるなかで、ポストヒューマンなどではない現実世界のサイボーグたちが暮らしを営んでいる。フェミニズムの第二波の直接のきっかけでもあった公民権運動以来の身体のありかたの変遷を想起せずにはおれない作品だった。

ウテ・アウラント「あやとりⅢ」[ディーテル・アウラントとの共作]2013年 「ウテ・アウラント特集――フィルムという日常の運動」より

ウテ・アウラント「あやとりⅢ」[ディーテル・アウラントとの共作]2013年 「ウテ・アウラント特集――フィルムという日常の運動」より

「動き」という回路でサイボーグつながりが想起される作品群もあった。「ウテ・アウラント特集――フィルムという日常の運動」である。

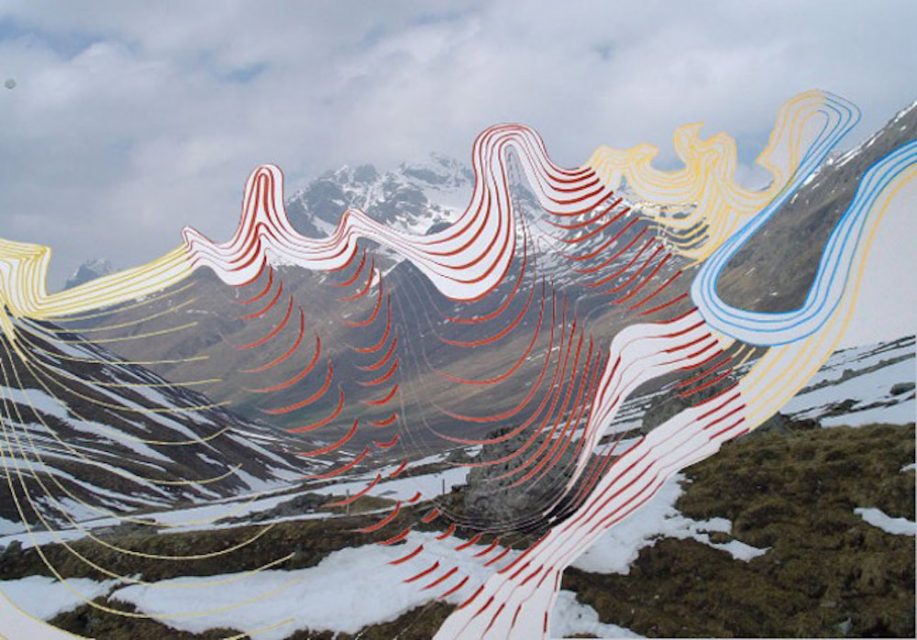

ディーテル・アウラントとの共作「あやとりⅠ、Ⅱ、Ⅲ」(1999、2003、2013)では、題名からも想起されるとおり、紐、反物といったテキスタイルやその延長線上にある描線が林や山並みや崖の地層に重なりあうように展開されるのだが、テキスタイル側もカメラ側も、常に微動しているように感じられ、その場にたたずむアウラントの表情と手持ちのカメラが目に見えるようだった。29分という相対的長編である盟友の映像作家故マリア・ラングとの共作「冬の蝶」(2006)でも、映し出されるラングが母親をケアする日常には、服やリネンといった布類がどっしりと存在していて、亜麻色の細い毛髪は器用な手で編まれ、皮膚は手でなでられ、空気がやさしく震えていた。これは単純に、アウラントが念頭においている暮らしが繊維や繊維製品と切っても切れない関係にあるという状況の反映なのかもしれないが、それにしても、常に前面に出てくるのは動的状態にあるテキスタイル類なのだった。

サシャ・ライヒシュタイン「征服者の図案」2017年

サシャ・ライヒシュタイン「征服者の図案」2017年

テキスタイルということでは、19世紀インドの手織物を扱ったサシャ・ライヒシュタインの短編ドキュメンタリー「征服者の図案」(2017)が印象に残った。

医師だったジョン・フォーブス・ワトソンは植物への関心からインドに渡ったのだが、その彼が1866年に「持ち運べる産業博物館」としてこしらえたインドの手織物見本帳が本作品の舞台である。ひたすら接写されつづける見本帳の織物が息を飲むほど美しい。しかし歴史は無情で、ワトソンがあたかも植物を採集するようにして持ち帰った紋様は英国で機械生産され、機械生産ゆえに安価となった布は、美しい手織物には手の届かなかった階層にも手が届く製品としてインドに持ち込まれる。次々に接写される布を背景に、そんなあれこれがキュレーターや研究者たちによって語られていく。

この作品は、「ダナ・ハラウェイ――生き延びるための物語り」で、カリフォルニア州という場所に住むハラウェイが、机の脇に置かれたナバホの籠を手にとりながらナバホの人々の交易をめぐる歴史的経緯について述べたあと、「アメリカの西側というこの地にあって、こうしたことがら抜きに「自分が何者か」を理解することはできません(I can not know who I am in the American west)」と述べていたのと重なってしかたがなかった。

ルイーズ・ボツカイ「エフアナへの映画」2018年

ルイーズ・ボツカイ「エフアナへの映画」2018年

文字通り画面に「引きこまれた」のがルイーズ・ボツカイの「エフアナへの映画」(2018)だった。アマゾンの熱帯雨林に住むヤノマミの人々、特に子育て年齢の女性たちを撮影した作品なのだが、ともかく被写体との距離が近い。見ているとこちらまで、子どもを胸にぶらさげながら一緒に歩いたり、必要な草をバッサバッサと刈りとったり、魚を掴んだりしている気持ちになってくる(鉈を腰にぶらさげて林の中を歩き回る学校時代を過ごしたり、子どもをくくりつけて仕事をしたりしていた時代の記憶がよみがえったということなのかもしれない)。作品が捉えたのは、在ブラジルの女性である監督が敬意を持って接したからこそ撮ることのできた――カメラはどこまで入り込んでよいのかという問題を論じておくことが必須となるほどの近さで撮られた――先住民女性の姿であるのかもしれない。しかし、こうした姿を「(女性の撮ったヤノマミの女性の姿ではなく)ヤノマミの人々の姿」と捉えてもよいのではないだろうか。

ヘ・シャンユ「ザ・スイム」2017年 提供:東京都写真美術館 撮影:大島健一郎 Courtesy of White Cube

ヘ・シャンユ「ザ・スイム」2017年 提供:東京都写真美術館 撮影:大島健一郎 Courtesy of White Cube

ヘ・シャンユ[何翔宇]の長編ドキュメンタリー「ザ・スイム」(2017)も思わず見入ってしまう作品だった。舞台は監督の出身地でもある中国の朝鮮国境地帯というべきか、国境そのものというべきか。朝鮮戦争を担ったような年代の人々から、最近北朝鮮から中国に入った人々まで、国境である鴨緑江を越えた人々や彼らを迎えた人々のインタビューが延々と重ねられるのだが、傍らの壁面では、監督自身が鴨緑江を泳いで渡る様子が繰り返し映し出され(「ザ・イエロー・スイム・キャップス」(2017))、別の壁では、北朝鮮から来た廃品回収業に従事する労働者が行っているという銅線を丸める作業を監督自身が反復しつづける様子が映されている(「エヴィデンス」(2017))。

朝鮮戦争に従軍した齢90を超えようかという老人が、それまでの内戦の方が日常で、「外国人」(米国)との闘いである朝鮮戦争ではそれまでの内戦とはちがって相手には無尽蔵ともいえる兵器があったと語るくだりには、言葉もなかった。

「ザ・スイム」は、秋にシアター・イメージフォーラムで公開される予定ということなのだが、「ザ・イエロー・スイム・キャップス」と「エヴィデンス」が同時に投影される室内でこの作品を見ることができたのは幸運だった。

[1] 作品の内容は、著書『Staying with the Trouble』(2016)や編著『Making Kin not Population』(2018)でのハラウェイ担当部分と重なる部分が多い。

第11回恵比寿映像祭「トランスポジション 変わる術」

2019年2月8日(金)-2月24日(日)

http://www.yebizo.com/

会場:東京都写真美術館、日仏会館、ザ・ガーデンルーム、恵比寿ガーデンプレイス センター広場、地域連携各所 ほか

高橋さきの|Sakino Takahashi

1957年東京都生まれ。東京大学農学系研究科修士課程修了。翻訳・評論・お茶の水女子大学非常勤講師。ダナ・ハラウェイの訳書に『猿と女とサイボーグ――自然の再発明』(青土社、2000年)、『犬と人が出会うとき――異種協働のポリティクス』(同前、2013年)、論文訳に「人新世、資本新世、植民新世、クトゥルー新世――類縁関係をつくる」(『現代思想』、2017年12月号)などがある。ほかに共著書や訳書多数。