11月4日から29日の会期で、美術評論家・中尾拓哉がキュレーションし、芸術家の奥村雄樹がナビゲーションする展覧会「メディウムとディメンション:Plastic」を開催いたします。

キュレーション|中尾拓哉

ナビゲーション|奥村雄樹

ゲームメイキング|森田浩彰、中桐詩保美、中尾拓哉、大澤拓実、大川智章、奥村雄樹、篠田凛、五月女哲平、末永史尚、館美咲希、豊嶋康子、山辺冷、吉田寛人

ゲームプレイング|赤坂厳、かのんこばり、千竈春陽、大頭遅失、土肥優生、遠藤水城、遠藤蒼馬、縁谷定乎、後漁暗物、原伸芽、畑内未也、平形颯良、平田蒼、平塚巧人、堀田真帆、石井すなお、神保雄平、加後辰稀、金田実生、唐沢茉理絵、春日晴吉、河村亜実、菊野たから、木村咲桜、古賀風羽、古賀美祥、江夏陽大、小峰篤朗、小中美天、近樺赤鯨、倉澤響、栗林真歩、イ・ドンギュン、前田明人、増尾竜希、松井崇真、緑登易、三家夕司、三口十大、三田航平、都平厳神、森野星乃佳、森田浩彰、向山未紗、村山楓、中桐詩保美、中尾拓哉、二宮友可、西田紬紀、沼縮実、小尾颯達、小渕秀人、落合結、小川紡、大澤拓実、大川智章、奥村雄樹、大森皓介、小沼彩音、小柳出明陽、佐川奈南、才頭流離、酒巻楓、佐藤陽都、関萌李、仕口一世、志甫有里菜、島袋莉子、島本幸作、篠田凛、真砂醜実字、白井祥太郎、失都思黒化、十川あかり、空屑冷死、五月女哲平、末永史尚、菅原きよの、水排いこじ、鈴木未来、田伏靖広、館美咲希、高村日菜子、武田菜乃花、竹口回、竹雨蔑偽、田中達也、田坂優人、鉄筋零、任田万葉、時山桜、外山由野、豊嶋康子、津田真央、綱川知里、内山紗良、項子闡、矢部恵里花、柳田遼太、吉田寛人、吉澤美樹

「メディウムとディメンション:Plastic」は、「Plastic(造形的なもの、可塑的なもの)」をテーマに、東京造形大学内に位置するCS-Labにて、作品と展覧会を「造形」する試みです。

絵画や彫刻など、いわゆる「造形芸術(Plastic arts)」の慣習において、「造形」とは制作者の意志によって物質を操作し、固定することです。しかし本展ではそれを、「変形可能性(Plasticity)」の本来的な多元性に立ち返り、対象に潜在している無数の可能な形態の一つを偶発的に出現させる過程として枠付けます。また、作品の形態に限らず、制作方式、キュレーターとアーティストの関係、空間の設えなど、展覧会のあらゆる要素を「造形的なもの、可塑的なもの」として扱います。

会場となるCS-Labは、大学の枠組みの外で学生たちが自主的に運営・使用する場所です。この円形の空間では、学生のみならず、教員、職員、学外からの訪問者が、普段の肩書を超え、豊かな学びの場を展開してきました。

中尾拓哉と奥村雄樹は、評論家/芸術家、キュレーター/アーティスト、編集者、翻訳者、研究者、教育者など、複数の社会的人格を往来しながら、美術史的な枠組みを参照しつつ、ルールやインストラクションに則った「ゲーム」的な制作手順と、それが「プレイ」されるたびに異なる様態で出力される造形物との関係を探求してきました。そして両名は今回、居合わせた人々が複数の立場を循環させながら「造形」に取り組む場を構想しました。

「メディウムとディメンション:Plastic」は、9種の「ことば遊び」と10種の「かたち遊び」を不特定多数で遊ぶことで、作品制作と展覧会設営を一挙に実現させ、これまでにない創造の渦を巻き起こす試みです。

会期|2025年11月4日(火)〜11月29日(土)

開館時間|11:00-19:00

※会場は随時、授業や学生の活動等にも使われます(展覧会と共存)

休館|日曜、26日(水)

会場|CS-Lab

〒192-0992 東京都八王子市宇津貫町 1556 東京造形大学9号館

プレイベント

本展では中尾、奥村、そして東京造形大学と関係する皆さんの考案による9種の「ことば遊び」と10種の「かたち遊び」を不特定多数でプレイすることが、そのまま作品制作=展覧会設営となります。

・遊びをつくって送る

説明会|10月2日(木)17:30-19:30 @CSLAB

ゲーム募集期間|10月1日(水)〜17日(金)

あなたが考えた「ことば遊び」「かたち遊び」を教えてください。

詳しくはこちら

・集まって遊ぶ

10月27日(月)、28日(火)、29日(水)、30日(木)、31日(金)、11月1日(土)

17:30-19:30 ※11月1日のみ13:00-16:00

遊びたい人は原則として事前に登録してください。

詳しくはこちら

トークイベント

「Plastic」とはなにか?──造形と変形をめぐって

伊藤亜紗(美学者)× 中尾拓哉 × 奥村雄樹

11月8日(土)15:00–17:00

プロフィール

中尾拓哉(なかお・たくや)

1981年生まれ。美術評論家、芸術学。東京造形大学特任准教授。近現代芸術に関する評論を執筆。特に、マルセル・デュシャンが没頭したチェスをテーマに、生活(あるいは非芸術)と制作の結びつきについて探求している。著書に『マルセル・デュシャンとチェス』(平凡社、2017)。編著書に『SUPER OPEN STUDIO──制作と生活の集合体』(Super Open Studio 2023 実行委員会、2024)、『スポーツ/アート』(森話社、2020)など。監訳書にマシュー・アフロン『デュシャン 人と作品』(フィラデルフィア美術館、2018)。主な論考に「アート・イン・ザ・ゲーム──ゲームアート前史」(『美術手帖』2020年8月号)、「50年あるいは100年後の鑑賞者──日本・マルセル・デュシャン論再考」(『美術手帖』2019年2月号)」など。主なキュレーションに「メディウムとディメンション:Liminal」(柿の木荘、東京、2022)、「ANOTHER DIAGRAM」(T-HOUSE New Balance、東京、2023)、「メディウムとディメンション:Apparition」(青山目黒、東京、2023)、「メディウムとディメンション:Maze」(GASBON METABOLISM、山梨、2024)など。2014年に論考「造形、その消失において──マルセル・デュシャンのチェスをたよりに」で『美術手帖』通巻1000号記念 第15回芸術評論募集入選。

https://nakaotakuya.com/

奥村雄樹(おくむら・ゆうき)

1978年生まれ。芸術家、翻訳。アントワープ王立美術学院研究員/教員。現代美術の文脈で活動に献身。主に、コンセプチュアル・アートの方法論を出発点に、簡潔なルールに基づく行為手順の直観的な着想と機械的な遂行によって情況の条件や文脈と実践者の身体や人生を一挙に訳出する手筈について追究している。主な個展に「Yuki Okumura」(ウィーン分離派会館、2025)、「彼方の男、儚い資料体」(慶應義塾大学アート・センター、東京、2019)など。主な二人展に「奥村雄樹による高橋尚愛」(銀座メゾンエルメス フォーラム、東京、2016)など。主なグループ展に「u – New Project Spaces」(Kunsthalle Zurich Backrooms、2024)、「国際芸術祭あいち2022」(愛知芸術文化センター)、「生きる寄す処としての地すべり ならびに/あるいは 死ぬほど素っ気ない面構えの舌ども」(MISAKO & ROSEN、東京)など。主なキュレーションに「Big White Playground」(ウィーン分離派会館、2025)、「万物理論」(Workstation Arts Center、北京、2006ほか)、「The World Is Mine」(Hiromi Yoshii Five、東京、2004–2005)など。2009年に論考「河原温の量子重力的身体──あるいは時空の牢獄性と意識の壁抜けについて」で『美術手帖』創刊60年記念 第14回芸術評論募集入選(山辺冷名義)。

https://yukiokumura.com/

ウィーン分離派会館における「Yuki Okumura」展と「Big White Playground」展の風景(カイ・フィリップ・トラウゼネッガー、パウル・シュペンディアー、ローレンツ・ズッター、アレックス・パシュ、ニクラス・ホフシュテッター、ヨハンナ・シュタイナー、サイード・ゲルトナー、マリット・ヴォルターズ、奥村雄樹、マリオ・バトラム、ハンス・ヴァインベルガー、パウル・ブッシュネッグ、フラービオ・パラシャーノの作品を含む)Photo: © Iris Ranzinger / Secession, 2025

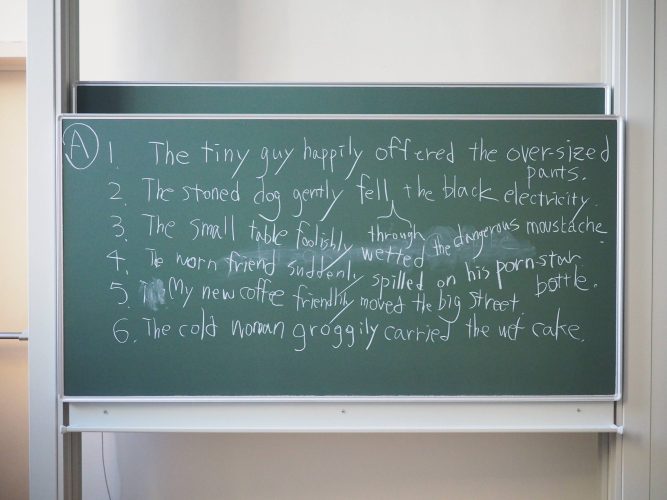

奥村雄樹の着想による《教卓上の奇妙な物体たちの偶然の出会い》(2024)の作例(奥村とインゲ・ヘンネマンによる講座「もう少しばかりの偶然を──シュルレアリストたちの遊びを改訂する」にてイレーネ・バレラ・ベルトラン、アレクサンドラ・ドゥシュナット、クリスティーナ・エスモリス・ナバロ、ゾエ・ゴディオン=ランテ、ラドスティン・ゲオルギエフ、エイミー・リー、奥村雄樹、ダフニ・ポルトカログル、ブルト・シェニャプラク、イネス・ティノコ・マルケス・ピント、ミア・ワン、ツァオ・ウェンチンがアントワープ王立美術学院で2024年10月24日に遂行したもの)Photo: © Wannes Cré

奥村雄樹の着想による《教卓上の奇妙な物体たちの偶然の出会い》(2024)の作例(奥村とインゲ・ヘンネマンによる講座「もう少しばかりの偶然を──シュルレアリストたちの遊びを改訂する」にてイレーネ・バレラ・ベルトラン、アレクサンドラ・ドゥシュナット、クリスティーナ・エスモリス・ナバロ、ゾエ・ゴディオン=ランテ、ラドスティン・ゲオルギエフ、エイミー・リー、奥村雄樹、ダフニ・ポルトカログル、ブルト・シェニャプラク、イネス・ティノコ・マルケス・ピント、ミア・ワン、ツァオ・ウェンチンがアントワープ王立美術学院で2024年10月24日に遂行したもの)Photo: © Wannes Cré

奥村雄樹の着想による《優美な生涯》(2024)の作例(奥村とインゲ・ヘンネマンによる講座「もう少しばかりの偶然を──シュルレアリストたちの遊びを改訂する」にてカロリーナ・ベンケハジ、カルラ・ボネ・ラサロ、ポーリン・ド・オルノワ、ジョエル・デスメット、エニャ・デュシャトー、ポール・デュラン・ド・グロスウーヴル、ジャド・ステルクス、ダーン・ファン・デュネンがアントワープ王立美術学院で2024年10月22日に遂行したもの)

CS-Lab(学生自主創造センター)

CS-Lab(学生自主創造センター)

「メディウムとディメンション:Plastic」CS-Lab(2025年)展示風景 撮影:大澤拓実

お問い合わせ|cslab@zokei.ac.jp

主催|メディウムとディメンション実行委員会

共催|CSLAB

助成|アーツカウンシル東京[スタートアップ助成]