撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

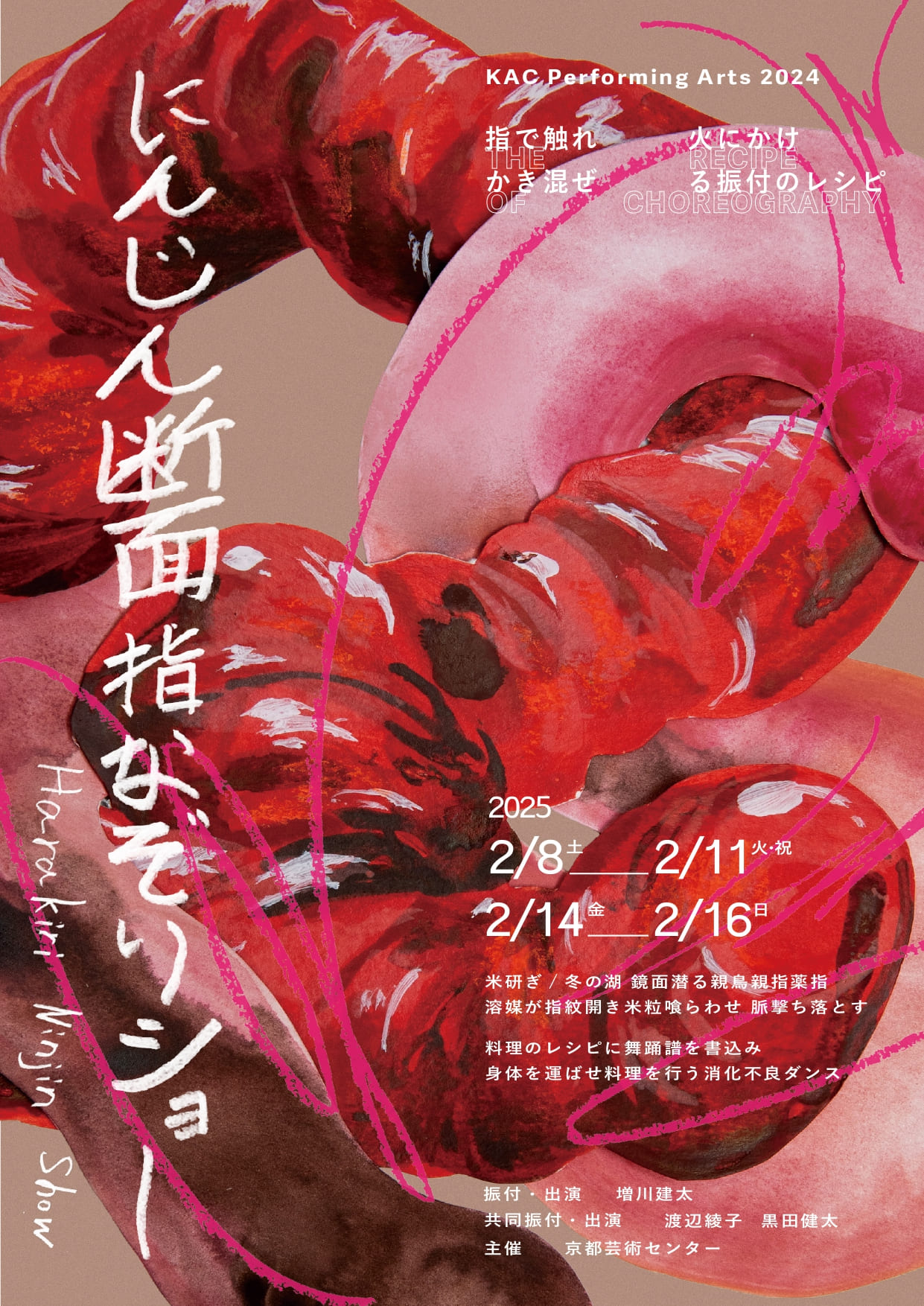

2025年2月に京都芸術センターで上演された、増川建太『指で触れ火にかけかき混ぜ/る振付のレシピ にんじん断面指なぞりショー』。

本作は料理や食文化を題材に、料理のレシピに、言葉による振付である舞踊譜を記入した「振付のレシピ」で身体を運ばせながら料理を作っていく作品だ。

ダンス研究者でもあり、本作のドラマトゥルクを務めた岡元ひかるの視点で、稽古で見聞きしたこと、増川から共有があった資料、実際の公演の鑑賞体験を踏まえたレビューを公開。

公演ページ:https://www.kac.or.jp/events/harakirininjinshow/

=======================

『指で触れ火にかけかき混ぜ/る振付のレシピ にんじん断面指なぞりショー』解説とレビュー

文/岡元ひかる

撮影・編集:FrameBird

はじめに

呼吸のように響く重低音が、京都芸術センターの古い建物を微かに振動させる。会場となる講堂に入って、すぐにこの静かな振動を感じた人は多かっただろう。鍋の中で液体が沸騰する音、天井の方から滴る水の音に注意が向いた人もいたかもしれない。それは開演後に起こる出来事を、観客になるべく鋭敏に、細やかに受容してもらうための導入のように感じられた1)。

本作では、演者たちが料理をする。作者の増川は、「観ていて身体的な知覚が残ってしまう、内臓を触られてしまい痕が残ってしまうような踊り」を模索する振付家だ2)。稽古では、料理する演者たちの身体を観察することによって、視覚情報にとどまらず、野菜の手触り、硬さ、重さ、温度までをも感じ取ってしまう。そのような時、観察者であるはずの筆者の身体がピクリと反応する。見ることとは触れること、触れられることなのかもしれないと直感する。

ところで、本作のタイトルは『指で触れ火にかけかき混ぜ/る振付のレシピ にんじん断面指なぞりショー』で、英語のタイトルは‟Harakiri Ninjin Show”である。つまりこの公演は「ショー」でもあった。ハラキリ・ニンジン・ショーという響きは、かつてヨーロッパの地で、「東洋」へ向けられた欲望の眼差しに応えたパフォーマンスを連想させる。このハラキリによって露わになる内臓のイメージは、「西洋」と「東洋」の不均衡な力関係を背景として眼差されたものだ。 こうして本作のタイトルと内臓というキーワードが出会うように、振付家の関心ごとの数々は、トピックを超えてゆるやかに呼応する。創作の背景となったこれらの断片は、料理という行為を媒介に、どう結びつき、線になるだろう。クリエーション期間は、こうしたことを明確にすることより、むしろ上演の内容を具体的に検討することに多くの時間を割いた。

そこでこの文章では、本企画にドラマトゥルクとして参加した筆者の視点から、稽古で見聞きした事柄、筆者ならびに出演者である渡辺や黒田に共有された参考資料とそのアイディア、そして本番を含めた筆者の鑑賞体験から取り出した諸要素を、繋いでみることを試みたい。それが結果的に、公演レビューの役割も果たすことができたら幸いである。

まずは、増川がこの公演のための参考資料として共有した、解剖学者の養老孟司の著作『日本人の身体観の歴史』から出発しよう。

撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

養老孟司の「人工」と「自然」の対比から

江戸時代には、士農工商、そしてそこからも排除された人々の間に線を引く身分意識が市井に定着し、武家社会では官僚制が確立された。養老は身体と不可分な存在である人がこうした物差しによって定義されたこの時代を、身体の「人工」化の端緒とみなす。このように身体が「予測と統御」の対象となることで、将軍家による円滑な統治が図られた。しかし、身体には私たちの意のままにならない「自然」さがあったはずだ。このような対比を持ち出す養老は、江戸以来の日本では「自然」なるものが「人工」に凌駕されてきたと指摘する3)。

ここで「自然」と表現されたものが在るとしたら、今日それはどのような姿かたちを見せうるのか。増川はこの「自然」が実在する仕方に関心を寄せ、また人がこの「自然」に出くわす時間と場所を用意することが、劇場の重要な役割ではないかと考えていた。「山の麓に近づいた時に、昼なのに鬱蒼とした暗さが広がってるのを見てしまった時」や「夜の海辺に近づいて、真っ黒い水の音を聞いたときのような身体」がそれかもしれない、と増川は「畏怖」のような体験を描き出している4)。ただ、この描写がすでに「人工」物である言語を通じたものである以上、増川は身体を用いる必要があったようだ。

撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

食と権力

養老はこうも語っている。たとえば人の誕生や死、病気や老いは、とつぜん人生のなかに舞い込んできたり、抗えないプロセスを経験させたりする。それらは人の予測や統御を超えた「自然」の代表だと言いたくなるが、しかし現代社会では、すでに私たちの身に覚えがあるように、生老病死が徹底して予測され統御されてきたし、これからもきっとそうではないか5)。

「人工」の優位が招くこうした状況では、ミシェル・フーコーによって暴かれたいわゆる生権力が明らかに働いている。それは人を死に至らしめる権力ではなく、むしろ人の生かし方を管理する、見かけ上はマイルドでありながら人の生死をダイレクトに左右する権力だ。その力を作動させるのは、もはや国家の統治者だけではない。予測と統御は、私たち一人ひとりの「良く」「幸せに」生きたいという欲望が絡み合う網の目の中で、むしろ積極的に身体という領域へ迎え入れられてきたのである。

では本作に関わる「食」はどうか。まさに人の生活や命を翻弄する食もまた、この巨大な文脈に巻き込まれている。なぜなら私たちが商品を選んで買うこと、料理すること、それを口へ運んで文字通り身体に浸透させること――大局的に見れば、それらはどれも貨幣の動きや消費者の欲望の、「予測と統御」によって成り立つネットワークを、身体に接続させる行為であるからだ。

グローバル資本主義がもたらす格差が拡大し、戦争と虐殺が終わらない現在、食は相変わらず人を生かしも殺しもする、恐ろしく直接的なファクターであり続けている。食に関するあらゆる振る舞いが、この力を発動させる社会の構造への参入となり得る。厄介なことに、このネットワークは日常に溶け込み、しかも個々の身体を貫いているがゆえに、私たちにとって意識の対象となり難い、目に見えない存在である6)。

では、どうすれば現代の社会で生きるのをやめないまま、このネットワークから少しでも自由になれるだろう。増川による「自然」なるものの探求は、究極的には、このような問題意識へ敷衍される。

撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

食べる以前の行為

増川は、料理というプロセスに焦点を当てた。作品では増川、渡辺、黒田の三人が食事を作る。前半で作られるのは、窯で炊く白米と、野菜が入った鰯のつみれ汁である。後半には、卵焼きに加え、ハムのサンドウィッチ、パックに入った納豆といった、比較的手間のかからないものや、洋食も登場する。 開国後に本格化した日本への資本主義の流入は、日本の人々が何を食べるかだけでなく、食べる以前に何をどう行うかにも影響を与えてきただろう。それは身体的な体験に深く関わる問題である。例えば、食材の下ごしらえの手間を省いてくれる加工食品や、パッケージングされた商品は、ものを食べ味わう手前で起こりうる様々な身体の動きや体験を捨象し、あるいは簡略化する。画一化され、予測と統御の対象となりやすい身体が、ここにもある。そしてこの傾向は、人々の生活や内面への西欧近代の浸透――言うまでもなくそれは不均衡な力関係においてのそれである――の文脈との絡まり合いにおいて進展した。

撮影・編集:FrameBird

身体へのアプローチ

米の入った釜に水を注ぐ。米を研ぐ。研ぎ汁を捨てる。

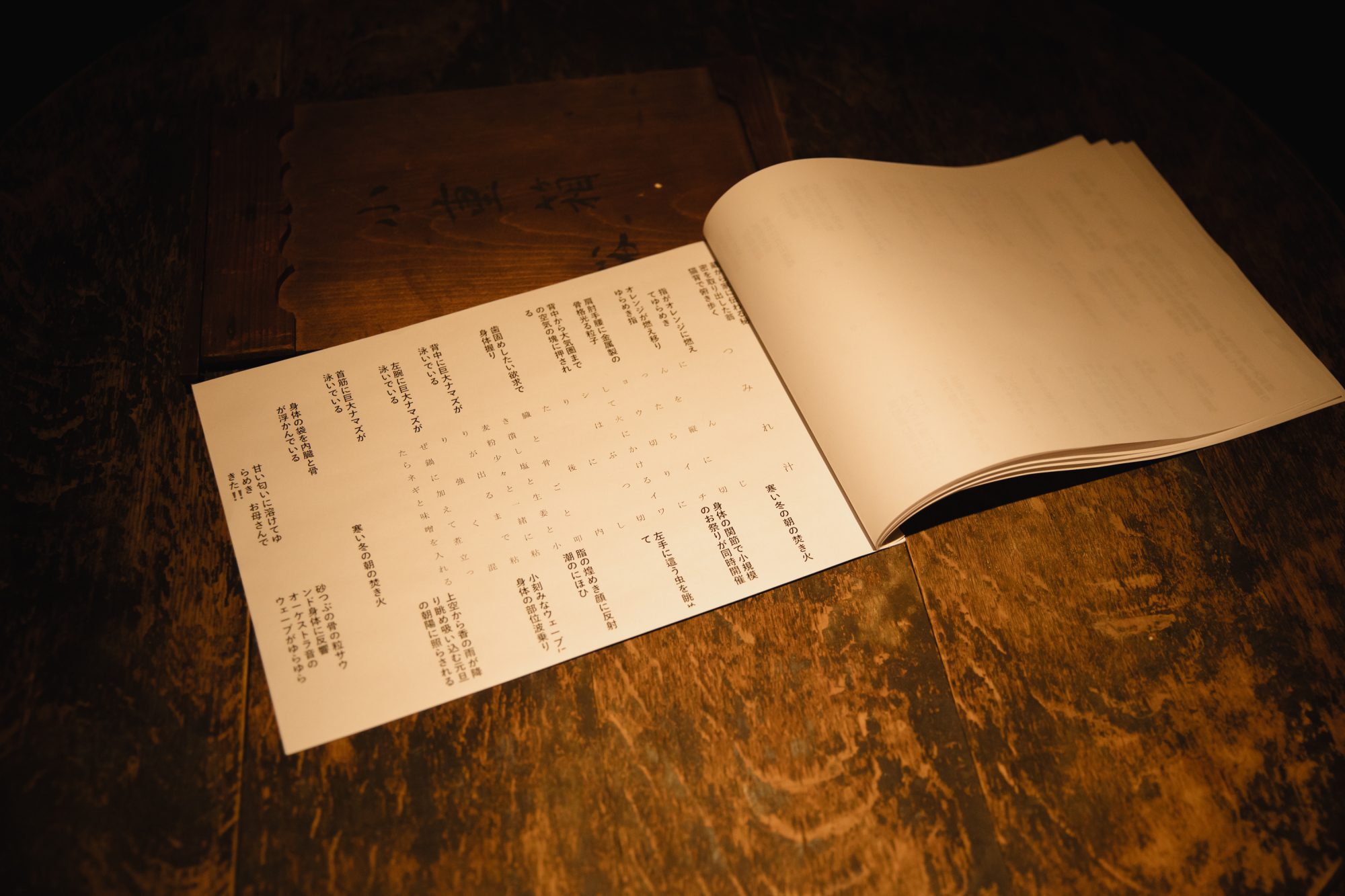

増川は、私たちが普段何気なく行う料理のプロセスを分割する。そしてその一つひとつの動作から想起され、あるいは連想される状況や情景を言葉に興すことから創作が始まる。釜に張った水のなかに手を入れる瞬間、「冬の冷たい湖に着水する」。野菜に包丁を入れる際には「成層圏の重さに押される」。こうした語彙の数々が、料理を完成させるための手順として紙に書き込まれ、そのコピーが渡辺と黒田に渡されるのである。

演者たちには、湖の冷たさや空気の重さを想像することによって引き起こされる、正直な身体の反応が求められる。そして練習のなかでは言葉で示された架空の状況に実際に身を置くと何を感じるか、を何度も体験し直すことが必要だ。現実にはないものを、今ここにある現実の身体で生きようとするのだから、演者にはかなりの集中力が要求される。そのためには適宜、言葉が示す状況に類似した、過去の身体的経験を引照する必要もあっただろう。

だが練習を繰り返すと、毎回生き生きとした感覚を伴う言葉の受け止め方をするのが難しくなってくるのではないか。そのつど新鮮な体験に開かれ続けるためには、ある意味で振付を覚えるのではなく、忘れることが必要になってきやしないのか?筆者は渡辺にこのような疑問を投げかけたことがある。これに対して渡辺は、今回の振付に導入された、料理の役割の交代制が大きな意味を持っていたと述べた7)。

本作では、通常なら一人でこなせる料理の工程が、三つに分配され、それぞれが担当する動作を行う。そして増川と渡辺と黒田は、通し稽古のたびに、そして本番のステージごとに、担当する役割をシャッフルしていた。つまり出演者全員が三通りの振付を覚えなければならない。このことは単純に演者の仕事量の多さを意味するが、他方でこの交代システムは、練習を重ねることによって、言葉の受容の仕方がマンネリ化し、新鮮な体験がいつの間にか習慣的なタスクとして形骸化することを防止する。

料理の日常的な身振りは、こうして何かを感覚する行為へと変容し、もはや食事を完成させる「ための」プロセスに回収しきれない、身体の状態となる。切る、混ぜる、掴む、刻む、持ち上げる、運ぶなどの動きから、手段としての性格が薄れ、それ自体が目的化した踊りとしての性格がせり上がってくる。増川の振付ではこの二つの性格がせめぎ合う。

この身体へのアプローチは、どこか秘儀めいた緊張感で空間を満たす演出と共鳴することとなった。演者たちの表情はちょっと大袈裟なくらい真剣だ。また照明を手がけた十河のプランによって、金属の釜に反射する照明が、何かとんでもないものを覗き込んでいるかのような三人の顔を下からボウッと不気味に照らす。これらのプロセスは無音のなかで進行し、ダンサーの息遣い、足音、手が素材に触れる音、水がこぼれ、上から下に落ちる音が、床のマイクによって拾われる。静寂のなか、それらはなるべく生々しい音質で客席に届くよう、音響を担当した齋藤によって調整されていた。

撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

複数の線を走らせる

増川は大学在籍時に戦後の日本で生まれた舞踏と出会い、本作の創作に至るまで影響を受けてきた。特にクリエーション期間中には、増川は本公演の企画・制作者である平居とともに慶應義塾大学アート・センター土方巽アーカイヴを訪れている。土方巽は、舞踏(暗黒舞踏とも呼ばれる)の創始者として知られ、膨大な量の語彙を使う振付手法を考案した人物だ。物書きでもあった土方のエッセイの中には、「騙されやすい注意力」という表現がある8)。言葉が創り出す架空の状況が、今ここの現実であると徹底的に信じ込み、自分自身を「騙す」力を、土方は自分の門下生たちに期待していたと考えられる。

このような土方の手法を参照していたとはいえ、増川のアプローチはこれと同じではない。むしろ言葉が構築する世界に身を浸しすぎることは、かえって本作の振付の遂行を困難にしてしまうだろう。

そもそも増川と渡辺と黒田には、食事を作るという現実的なタスクが課されていた。鰯のつみれ汁や白米を準備するための連携プレーにおいては、互いが動きのタイミングを上手く噛み合せる必要がある。さらに場面によっては、演者たちが動きを「同期」させる振付が登場する。稽古では、この「同期」の仕方に関する話し合いの時間がもたれることもあった。

つまり演者たちには、自分の動きの速さやタイミングを調整し、さらに周囲の出来事を敏感に感じ取ることも必要だった。黒田は、このように複数の事柄に集中しようとして頭の中が「オーバーヒート」の状態になった体験を振り返り、そのような時には「少し冷静になる必要があった」と語っていた9)。

確かに、増川が言葉を使用したことの意図は、或る状況を想像することによってこそアクセス可能な、非日常的な知覚に開かれることである。この体験は、客観的に規定される時間軸でのタイミングや、外側から見た身体のイメージを基準に動くことでは得られないだろう。しかしだからといって、増川と渡辺と黒田は、未来を「予測」し、自らの動きの「統御」をしないわけではない。むしろ、予測と統御の受け入れと、そこからの逃避との調整力が積極的に問われていただろう。

複数の線を同時に走らせること。この振付の性格は、そのまま増川の「舞踊譜」の特徴として現れてもいる。舞踊譜とは、記号やイラスト、言葉などによって人の動きを可視化した踊りの記譜である。稽古では、増川が最初に舞踊譜に書き込んだ語彙について三人で話し合い、その内容に関連した経験や、実際に動いて抱いた感想などが共有された。その結果、渡辺や黒田のフィードバックから生まれた語彙が追記されることもある。こうして発展する舞踊譜は、振付の指示書であり、また同時に料理のレシピでもあるという二重の顔をもつ点において特有である。

私たちは、効率性のロジックに身体を絡め取ろうとする強制力を受けながら、食に関わっている。舞踊譜と料理を交差させる振付は、そのような透明な力と駆け引きする方法を提案するのである。

撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

「フィクション」にする力

本作では、現代における「人工」が徹底的に排除されていたわけではない。この傾向は、演出面においても認められるだろう。

前半に使用された米、にんじん、大根、鰯といった食材は、市場を介さず直接どこかから収穫されたのだろうか、と観客に推測させてもおかしくない。一部の野菜は、実際にそうである。しかし他の食材は、どう見ても違う。作品の後半、演者たちは某総合流通ホールディングスのロゴがチラつくコンビニ袋を引っ提げ、所定の役割ポジションへ向かう。その袋から取り出される食パンは、有名なパン会社の袋に入っており、ハムはもちろん加工品で、納豆も当然パック包装のものだ。ほかにもさりげなく某製粉会社の袋に入った小麦粉が、つみれ汁を作るシーンに登場していた。

そしてこの後半のシーンで、サンドウィッチが登場したことは、西欧近代の受容とともに洋食文化が日本に普及した文脈を意識させる。増川は創作にあたって、養老の著作のほかに、小説家の三島由紀夫と、裏千家の前家元千玄室(当時は宗匠千宗興)との対談録も私たちに共有していた。ここで三島は「外来文明に対する抵抗力の高さ」なるものについて、次のように語っている10)。

日本人の男は似合いもしないセビロを着、女はドレスを着ている。皮相な観測をする外国人は、日本人は無節操で外来文化に対する抵抗力がないというが、そんなことはない。似合わないセビロを着ていられるから抵抗力があるのだ。そういう格好ができないということは、逆にいえば抵抗力がないということだ。

三島は、外来文化を真っ向からはね退けるのではなく、むしろ「無節操」にそれを導入する日本人にこそ「抵抗力」があると言う。だがそのタフさの所以とは何なのか。「明治維新だってしようがないからやったんだ。のらりくらりで、相手を受け入れても抵抗力を失わない」11)。西欧の文化も資本主義も、結局受け入れないことはできなかっただろう。このことは今、何かを食べずには生きていけない私たちが、例のネットワークとの関係を完全に断ち切ることの困難さを思い出させもする。

西欧近代を受け入れざるを得ないのなら、「のらりくらり」と受け入れるのはどうか。それは、抵抗したい相手を「フィクション」として受け入れる態度であるとも三島は説明する。それによると、日本の人々は「冷蔵庫やテレビをおいても、もう一つの世界を持っていける力がある。人生をフィクションにする力は、日本人の大きな力だ」12)。

そういえば、魚柄仁之助氏の『台所に敗戦はなかった 戦前・戦後をつなぐ日本食』という本では、異国のサンドウィッチという食文化を、好き勝手にアレンジしながらほぼ抵抗なく受け入れる日本人が発明した、独特なメニューが紹介されている。例えば、漬物のサンドウィッチや鰹節のサンドウィッチなどである。それらはもはや西欧の料理なのか、和食なのか分からない13)。そのような「サンドウィッチ」は、ある意味フィクションではないか、とさえ思えてしまう。

のらりくらりの態度とは、いわば抵抗したい相手をあえて受け入れながら、よそよそしく、どこか軽妙な「フィクション」にしてしまう方法であろうか。そうであれば、そのような態度は、作品の後半になるにつれ、演出としても演者の様子としても色濃くなってゆく。卵焼きをひっくり返す渡辺のホイッという掛け声、サンドウィッチを切る動作を胡散くさい切腹に見立てる増川、まるで文字どおりの真剣勝負に挑むかのように、納豆の糸を箸で切り裂く黒田。

中盤には演者がにんじんの断面を指でなぞる象徴的なシーンがあった。照明の十河に委ねられたプランによって、ここでは空間が唐突に紫に変化し、キラキラした光がスパークする。背中、左手、首筋に「巨大ナマズが泳いでいる」状況を想像する三人の動きと相まって、なまめかしく、生々しく、またいかにもショーらしい「フィクション」が出現した。

それらには、常にちょっとした大袈裟さのニュアンスが散りばめられている。ただ『にんじん断面指なぞりショー』全体から読み取れる増川の美的な感性からしても、その皮肉にはどこか派手すぎず過剰すぎない色があるように思われる。

いかなる刺激をも繊細に受容しようとする注意力、几帳面に配置された舞台美術の畳や襖、上体の高さを変えず移動する歩行の身構え、茶道の所作に影響された演者たちによる開演前の挨拶など、それらは何かと何かのあいだの調整そのもの、またそのための慎重さによって特徴づけられるベースカラーを本作に与えていたように感じられる。

撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

おわりに

そもそも本公演が上演された劇場という場所がすでに「人工」的な空間であり、そのなかで繰り広げられる全ては最初からフィクションであり、ショーである。このなかで私たちには何ができただろう。一方で、そのような「人工」を背景としてこそ際立ち、初めて認知されうる身体の「自然」さもあるかもしれない。そこに到達できただろうか。

本作の問題意識とそれに取り組むアプローチが、劇場における公演とは別のアウトプットに開かれると、どのような可能性が生まれるだろう(すでに増川は文章という形のアウトプットを様々に発表しているのだが)。そのような機会があると面白そうだ、という淡い期待と展望をここに記して結びとしたい。

撮影・編集:FrameBird

註

1)その前に観客はまず広々とした和室の待合室に案内され、お茶が振舞われる。長机の上に、本作にインスピレーションを与えた本や、増川の私物が展示されてある。観客はくつろいでそれらを閲覧することもできた。そこへ増川・黒田・渡辺が登場し、正座で恭しく開演前の挨拶をする。

2)増川建太「にんじん断面指なぞりショーについて」、公演当日パンフレット。

3)養老孟司『日本人の身体観の歴史』、法蔵館文庫、2022年、145-168頁。

4)増川が岡元にメールで送付した、創作に関するアイディアのメモより引用。

5)養老前掲書、301-302頁。

6)歴史学者の藤原辰史は、「国家や企業などの媒体に乗り移りながら、食を通じて自然と人間を統合的に統治しようとする権力のネットワーク」を「食権力」と呼ぶ。(藤原辰史「食権力論の射程」、『生政治からみた「幸せ」になるためのせめぎ合いとその技法身体と環境をめぐる世界史』、人文書院、29頁)。ちなみにこの文献は、開演前に案内される待合室にて、閲覧用に設置されていた。

7)公演のアフタートーク「別腹座談会」における会話にて2025年2月9日実施。

8)土方巽「遊びのレトリック」、『土方巽全集 新装版Ⅰ』、河出書房新社、1998年、240頁。

9)公演のアフタートーク「別腹座談会」における会話にて2025年2月9日実施。

10)三島由紀夫+千宗室「捨身飼虎」『源泉の感情』、河出書房新社、1970年、234頁。

11)同上。

12)同上。

13)魚柄仁之助『台所に敗戦はなかった 戦前・戦後をつなぐ日本食』、青弓社、2022年、62-108頁。魚柄は、純和風な鰹節を使ったサンドイッチが登場するという事態は「「食の欧米化」どころか「欧米食の和食化」と言えるのでは?」(82頁)という感想を述べている。

撮影:Misa Shinshi

撮影:Misa Shinshi

クレジット

振付・出演=増川建太

共同振付・出演=黒田健太、渡辺綾子

ドラマトゥルク=岡元ひかる

宣伝美術・記録=進士三紗

記録映像=FrameBird

照明・舞台監督=十河陽平

音響=斎藤悠麻

制作=平居香子、寺岡樹音、谷竜一(京都芸術センター)

企画=平居香子(京都芸術センター)

【主催】

京都芸術センター(公益財団法人京都市芸術文化協会)

※KAC Performing Arts Program 2024

京都芸術センターが主催・プロデュースする舞台芸術事業、KAC Performing Arts Programでは、京都芸術センターの創作環境を活かし、演劇、ダンス、音楽、伝統芸能など、現代の上演芸術を探究する気鋭の若手や、最前線で活躍するアーティストを迎え、新作の創作・上演や再創作を中心に様々なプロジェクトを発信しています。